谈文本解读中的情境、路径与语言结构

依据文本解读的概念,体现在语文教学中,就是教师要通过一定的教学设计,帮助学生获得学科教学所期望的阅读或者写作的经验。也就是为了实现阅读教学目标而进行的文本解读行为,最终指向的目标是让学生通过文本意义的发现,从而习得相应的语用经验。以下,我就以苏洵《六国论》教学为例,谈我对文本情境、路径与语言结构的理解。

第一,文本解读要认真研读课标

一切语文教学的起点或者说教学设计的起步,都是基于课程标准指导下的教学路径设计,以体现语文学科价值的阅读行为是可以检测和评估的,也是能切实提升教学效率的。这一经过“设计”的解读行为,一方面有语文学科的学理基础,另一方面也是符合文本解读的一般理论,适合学生的认知发展水平的。

依据《新课标》,史论文思辨性阅读要求我们能对史论文本细读,在掌握作者核心史论观点的基础上,提出深刻的、有见地的质疑问题,沿着质疑去探寻、求证,深入文本去理解这种质疑在文中的合理性,并能从作者的角度理解文章的说理逻辑、政治主张和情感表达。基于这样的背景设计教学,旨在通过对史论文的思辨性阅读教学,更进一步引导学生理解经典背后隐藏的审美文化和蕴含其后的传统文化。

第二,文本解读是阅读经验的积累

在具体实施教学时,教师要按照创设阅读情境、构建阅读路径,促进学生在阅读行为中深思、反思,进而获得阅读经验。

(一)创设阅读情境,问题指向苏洵所写的究竟是不是“事实”?——通过知人论世让学生获得时世背景。

我们探寻北宋王朝的历史史实,能清晰可见,苏洵所用材料皆为事实。但是所写“事实”与历史事实之间的关系,是被选择的事实,另一些事实被苏洵有意无意地隐去了。可以认为苏洵所选的事实乃是基于他的写作立场,或者说写作目的。正如苏洵强调作文主要目的“言当世之要”,并“施之于今”;主张文章应该“有为而作”“言必中当世之过”。

(二)构建阅读路径,问题指向此文何以能成为古代经典?——通过梳理逻辑结构来引发学生思辨。

思维导图是逻辑辨析的工具,通过图的直观简洁以梳理文章脉络、论证思路,将能更清晰的辨析文中的假言推理,进而找到“漏洞”,引发学生深度学习思考,导向高阶思维形成,以最终达成学习任务群中所要求的思辨性阅读,为何能成为经典?

1.初读课文,利用思维导图,梳理论证结构。

问题一,苏洵认为“六国破灭”的原因是什么?

问题二,苏洵认为六国有没有可以自我保全的方法?

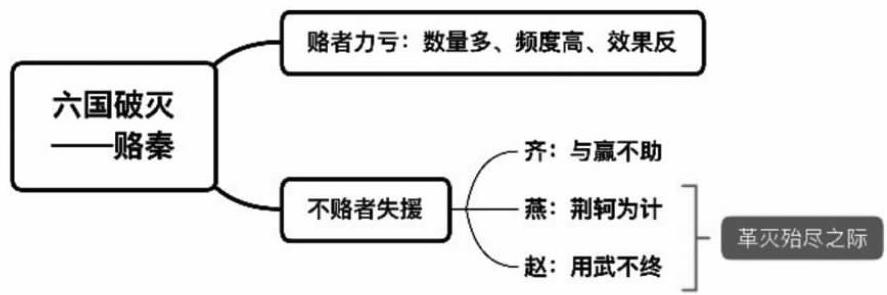

对于第一个问题,学生很容易找到“弊在赂秦”这个句子,进而明白文章是从“赂者”和“不赂者”两个角度进行论证,“赂者”韩魏楚因“力亏”而亡,对应第2、3 段;“不赂者”齐燕赵因“失援”而亡,对应第4段,再梳理这两个角度内部的论证结构,最终完成下图:

对于第二个问题,对应段落第5段,从而总结出苏洵认为的六国保全方法:封地谋臣、禮事奇才、并力西向,即从物质、精神两方面重视人才,以六国联合兵力对抗秦国。

小结:全文的论证结构梳理完毕,结构清晰,论证严谨,使学生对这篇文章建立初读观感。

2.细读文本,通过“找文章论证漏洞”的研读活动,来探究论证过程。发现以下“漏洞”:

(1)正是因为“兵不利,战不善”才导致六国去贿赂秦国,那么,六国破灭的原因归根结底还是打仗不行。

(2)秦早就有包举宇内、囊括四海之意,“荆轲刺秦”只是秦灭燕的导火线,而并非“以荆卿为计,始速祸焉”;而且“荆轲刺秦”乃是秦兵旦暮渡易水背景下发生的,实在是兵不利战不善之下的无奈之举。

(3)“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地”,周朝实行的是分封制,他们的土地主要应该是分封所得。

小结,《六国论》“赂秦”这一观点不是很可靠,六国灭亡的论据、苏洵给出的解决方法也不是很可靠,那么,我们则需要从另一个角度重新审视文本,进一步激发学生的阅读兴趣。究竟作者写作本文的目的是为何呢?还是作者另有所寄托?

3.深度阅读,辨析语言,从“破灭——迁灭——革灭”的阅读路径走向高阶思维。

“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”立于文首,因“破”而国灭,国之破损,国将不国,正如作者所说,“盖失强援,不能独完”。即苏洵在《六国论》中要传递这样一个思想:为国者无使为积威之所劫,确保江山完好,金瓯无缺,如此百姓方能安居乐业。相反,割让土地,输送钱缗,掏空国库,江山岌岌,便是“下而从六国破亡之故事”。杜甫“国破山河在,城春草木深”,千古悲叹故事,隔朝在耳。把“破灭”居于文首,不仅突出主旨,而且使得全篇弥漫一种郁愤淤积的气氛。我们可以再思考,“破灭”常与哪些词语搭配?信念、梦想、希望。假定是“希望破灭”,那么,六国的希望是什么呢?同题而作,当时父子“三苏”有《六国论》不同佳构。苏辙的《六国论》,寄希望于无忧无患、永享太平的“自安”,苏轼的《六国论》,托福于固若金汤、万世不更的“永存”。弟兄二人,未免年轻,理想过于美好。唯有苏洵的《六国论》,对现实保持头脑清醒,知道当时宋国一味求和,助敌为威,屈从“积威”,不可能有好的结果。把“破灭”置于文首,如警钟高悬,亘古至今,铛铛作响。我们可以再探究“破灭”这个词的语法,“破灭”意即“使六国破灭”。杜牧在《阿房宫赋》:“灭六国者六国也,非秦也。”然而更为重要的,如果不是被秦“积威之所劫”,六国不至于迅速灭亡。这里的使动用法,颇为耐人寻味。由词义而及文意,由文意而及行文意图,深叹作者选择辞藻,讲究文辞,推动文意的力道。我们可以引导学生阅读文章,揭示深意,彰显文意于词外,以小语境推动大语境的阅读意识和学习方法。

“迁灭”过渡文中。文章由“赂秦而力亏”过渡到“不赂者以赂者丧”的关键处,又换成“迁灭”,即“齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉”?要说“不赂者以赂者丧”的国家,以齐国最为突出,其“典型性灭亡”绝非燕赵其他国家可比,所以成为作者分析的第一个要例。迁,就是灭,民移而国灭,故云“迁,亡辞也”。“亡”因“迁”起,“亡”“迁”同义。这一“迁”字道出江山更替多少凄凉,如此用词,对于熟稔史书典籍和精于遣词造句的苏洵来说,何等的分量,意味深长。然而,借“宋赂契丹”说事,仅是表层,而“无使为积威之所劫”才是苏洵要表达的真实意图。欧阳修深赞苏洵为文“必造于深微而后止”(《故霸州文安县主簿苏君墓志铭》)。

苏文在文章结尾处,用词也发生改变,“革灭”一词,夺目而来,与前文“破灭迁灭”前呼后应,而围绕主旨句“为国者无使为积威之所劫”,显得更为紧密和明朗。我们还可以注意到,前面“破灭”和“迁灭”是从六国角度论述,而“革灭”的视角已从六国悄然转向秦国。以“革灭”状秦国之势,十分精当。历史记载:“(齐王)十六年,秦灭周。君王后卒。二十三年,秦置东郡。……明年,虏代王嘉,灭燕王喜。”(《史记·田敬仲完世家》)秦国统一天下,雷霆之势,无可阻挡,这“革灭”好比是席卷残云。用“革灭”,也体现了苏洵的感情倾向。“革灭”被赋予正面、正义的感情色彩。老泉用词不会随意,他要体现秦国用威猛之师统一天下的历史趋势。这样说来,六国灭亡实不足惜,悲叹的是“为国者无使为积威之所劫”,才是今天要记取的。或者说,这更能体现文本的历史价值和现实意义。“革灭”虽从秦国下笔,而收笔仍在六国,迂回曲折,收放自如。这更体现了秦国的虎狼之心,衬托出六国的养虎为患和软弱无能,提醒宋之当朝,“为积威之所劫”才是最可怕的。

(三)推导作者用意,对作者写作意图的解读与探讨,指向“作者为什么这样表达与表现”?——借题发挥,实为讽谏而立论。

《六国论》出自《嘉祐集·权书》,该卷都是以历史和政治为评论对象的。作为一篇讽谏时事的政论文,其实有着明确的交际对象和交际目的。不能观点鲜明地批评执政者的懦弱政策,那只能采取迂回的策略,从历史中去挖掘素材,借古讽今,这是苏洵的高明之处,也是本文超越其子苏轼、苏辙两篇同题文之处。作者要达成很强的警示目的,就不能中规中矩地从史实层面去分析六国灭亡的原因。出于写作目的需要,苏洵对六国灭亡的原因做了艺术上的处理,屏蔽了主要原因,放大、强化了六国中部分诸侯国“赂秦”的做法,特意以偏概全,将“赂秦”上升为亡国的主因、内因,从而影射当朝执政者:输币纳贡割地求和并非上策,长此以往,终将步六国之后尘!他从交际的对象和目的出发,大胆地“重塑”六国灭亡原因,有着很强的现实可比性、针对性和劝谏性,取到了不落窠臼、令人耳目一新的效果。

老泉论六国赂秦,其实借论宋赂契丹之事,而卒以此亡,可谓深谋先见之识矣。(明·何景明)

这一评价切中肯綮,明确指出其与众不同是有目的地借题发挥。更为重要的是,苏洵有着先见之明,北宋后来就是因此而亡国的,此篇政论文有着惊人的警示作用。

在教学设计的一步步推进过程中,在有一定预设的基础上的“实现”的语文文本解读实现了“再现性”阅读。也就是说这一文本意义是基于前人以及语文教师前期研读结论的,大致上确定。教师以文本意义为前提,进行“一定”设计,通过师生共同的探究活动而获得文本意义,实现语文经验习得。

第三,文本解读要超越文本表层建构文本深层意义

文本语言存在三个组成部分:一是传递的信息,一是传递信息的方法途径,还有一个就是信息背后的“结构”关系。信息本身的多义性,个体阅读经验的分歧,都要接受信息背后的“结构”的约束,使得阅读本身的歧义尽可能得到消除,这样文本与读者之间,读者与读者之间的对话才可能实现。

《六国论》情理交融,通篇贯穿着作者主观情感和强烈忧患意识。开篇斩钉截铁地提出中心论点,第一段结尾处对论点的强调,作者以沉痛的情感恳切地提出自己的见解,尤其是论敌意识的树立,在一定程度上能让读者悦纳自己的立论,起到了让读者与作者产生共情的作用。再如下举隅:

(1)第二段中虽有叙述性的语句:“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。”但这些叙述性的句子生动形象,饱含着作者的痛惜之情和愤怒之意。

(2)还有一些明显体现情感的字眼,如第三段中的“惜”,第四段中的“呜呼”“悲夫”“恐”等等。这些情感字眼汇聚成一条情感之溪,让读者能体会到作者的焦灼、义愤和拳拳爱国之心,并时时激荡着读者的心。

(3)综合运用引用、对比、比喻、假設等论证手法,使得文章纵横捭阖,气势雄浑,具有说服力。

(4)在句式的选择上也很讲究,句式灵活多变,多用四字句,读起来气势贯通,铿锵有力,富有节奏感。

文章每一个用词和语句,都饱含着一位文人士大夫强烈的忧患意识,对时政的深切关注使得其思人之所未思、言人之所未言。正是出于对国运民生的关切,使得苏洵目光犀利、思想深邃,站得高并看得远。这种忧患意识是中国古代人文士大夫的优良传统,当苏洵将这种意识融于文字之中,《六国论》得到时人及后世的高度认同,就在情理之中了。

教师在课堂上要将语言形式和所表达的内容之间的关联准确理解和把握,学生作为学习者在阅读过程中才能有阅读经验的获得与提升。这不等同于学生的日常阅读,还需要学生通过大量的课外的自主阅读才能得以强化与内化,从而转变阅读习惯,提升自己的阅读能力。所以,与此文类似的,以充沛的文气来弥补说理欠缺并取得成功的政论文在古代并不鲜见,比如贾谊的《过秦论》等。这些结论是学生们在广泛查阅资料的基础上,运用所学的历史知识,广泛的拓展阅读积累,借鉴伙伴智慧,在讨论交流学习中达成共识。

史论的思辨性阅读要实现让学生在与文本对话的基础上,理解作者的说理、逻辑和情感,用自己的思维探究感受作者是如何使用高超的表达艺术的,文章何以成为经典,经典背后隐藏的那些审美文化的内容,对我们真正的理解史论中的传统文化有着至关重要的意义。通过对语文文本解读,情境、路径和结构的把握和剖析,在课堂教学中努力去培养学生思维的全面性、深刻性和创新性,从而指导学生在表达时能做到言之有物、言之有序、言之有理,做一个理性表达的现代社会合格公民,

综上所述,古典名篇因其诞生的历史性和流传的经典性,非常适合进行思辨阅读,而对于成功的古典名篇,最主要的就是要把握好与历史语境的距离,关注学习者阅读过程中阅读经验的获得与提升,引导自我发现,思接千载,立足当下,真正让古代名篇的营养进入今天的生活。

吴云洁,上海市建平中学教师。