许家酒菜香梨园

王道

知道梨园名士许姬传,是因为张家四姐妹的缘故,许姬传晚年时常与张家二姐允和一起,参加昆曲的恢复和传播工作。两人从苏州而来,在生活上有很多共同话题。在张允和的《昆曲日记》里,就有一些有关许姬传的记录。

1978年秋,昆曲在中国有了复兴的气象,张允和到南京江苏省昆剧院看了昆曲后,十分兴奋,写信告诉在美国的四妹张充和关于南京上演昆曲的盛况。张充和立刻回信,并把一首诗寄给张允和,并说那首诗是一位朋友在1968年的“哈佛曲会”中所写,张允和看后,立刻写了两首和诗回寄张充和,其中一首中写道:“故国如今有此音。”

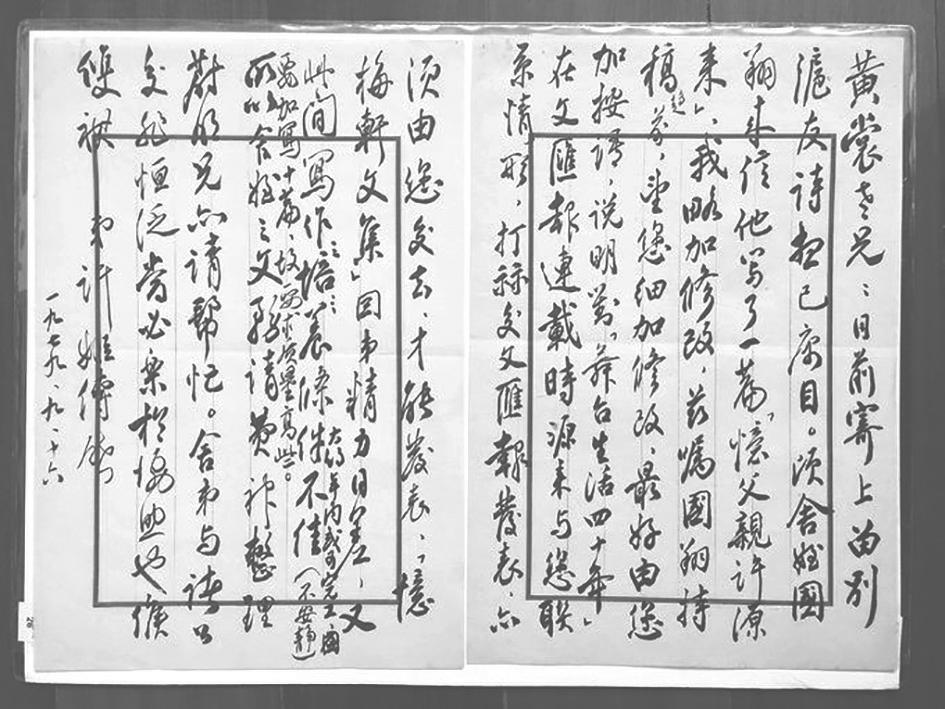

“故国如今有此音”流露出对昆曲重获新生的无限喜悦。朋友的诗引起了张允和等曲友的浓厚兴致,和诗得众,后来这些诗集在一起,由戏剧名家许姬传用毛笔抄录下来,寄到美国,张充和称之为《不须曲》。

许姬传不仅是梨园中人,还是梅兰芳的得力助手,为梅整理了《舞台生活四十年》《我的电影生活》《东游记》等经典著作。而他家的美食亦颇有家传,可谓香满梨园,并受到梅兰芳的赞许。许家还与一些美食老字号的大厨颇有交情,常常交流家常菜与酒店宴席的烹饪经验。

祖传菜肴口味,介于苏浙之间

许姬传,1900年生于苏州,书香门第,家中收藏颇富,其曾祖父许珊林本身就是研究古文字学的,能书钟鼎、篆隶,并组织刻书,而且刻书不为赚钱,多为赠阅。聘请的刻字和印刷工人往往住在家里工作,纸、墨、装帧皆精雅。现代鉴赏家徐森玉曾对许姬传说,许家刻印的书,可与曹雪芹祖父曹寅组织的进贡皇家的刻书相媲美。

太平天国时期,许家的收藏大多出让,其中有六百方印章让于金石学名家吴云。后来许姬传随外祖父徐致靖居住在杭州。这位外祖父乃晚清维新派的著名人物,戊戌變法时任翰林院侍读学士,曾向光绪皇帝上书保举康有为、梁启超、谭嗣同、黄遵宪等人。变法失败后被判“斩立决”,若不是与之有深交的李鸿章通过荣禄向慈禧太后求情,改为“斩监候”的话,那么“戊戌六君子”就应该是“戊戌七君子”了。徐致靖晚年时自号“仅叟”,意思是“刀下仅存之人”。

九岁时,许姬传由母亲领着向外祖父磕头行拜师礼。磕头完毕,外公指着太师椅一旁站着的孙儿徐肖研说:“你也要向肖研表兄行师生礼,他是你的督课老师。”于是,许姬传又向长他六岁的肖研表兄跪下叩首,以后他就成为徐致靖的“助教”了。

外祖父每天花四小时讲授经史诗文,晚饭后便不再令许姬传背书,而是教唱昆曲,许却比较喜欢名角谭鑫培的皮簧调,对天天唱昆曲颇为厌烦。但母亲还是鼓励他继续学习,并说:“昆曲现在已经衰落,但你外祖的性命是靠昆曲保住的。”母亲说这话,也是出于对昆曲的特殊感情。

许姬传的祖母、母亲都是江苏宜兴人,嫁到苏州后,对于昆曲非常喜欢,常与苏州一些名门之家拍曲。当时已卸任浙江巡抚的任道镕就与许家人在一起组织曲会,任道镕对年幼的许姬传提及,要他好好跟外祖父学学《弹词》,说徐致靖先生是“纳书楹叶堂一派,昆山腔的正宗”。儿时的引导作用果然强大,许姬传因此对戏曲有了浓厚兴趣,并打下了坚实的基础。

在苏州,许姬传的祖父许子颂是著名学者俞樾的门人,许子颂以诗文知名,好饮酒,对菜肴也很讲究。

从许姬传的回忆录来看,他家的菜肴早期以苏帮菜口味为主:“每年宜兴亲戚从水路送来的大坛春季的‘桃花菌、秋季的‘雁来菌,他们用酱油熬成菌油,我所吃的各式菌类里是最鲜嫩的一种。”晚年的许姬传看别人吃阳澄湖大闸蟹,还想起他小时候的吃法:“记得幼年在苏州吃完阳澄湖螃蟹后,用菌酱油下一碗面是最可口的,因为湖蟹是介(贝壳)类里最鲜美的食品,只有宜兴菌油面能够和它相敌。”

每逢家宴,祖母会率儿媳下厨房做菜,四个妯娌,每人轮值一个月。许姬传的母亲徐夫人就深得传家手艺,精心学习,给了许姬传不一样的味蕾记忆:“我家的菜以苏、浙两省为主,荤菜中,鱼、虾、鸡、野味——山鸡、野鸭、鸽、鹌鹑;以及蔬菜中的笋、菌、豆制品是主要原料。”

还有一味“赛螃蟹”也是许家特色菜,用鲜鱼去骨和鸡蛋烩成泥,加上香菜(芫荽),名为“溜蟹糊”。后来许家迁到天津居住,在山水馆饭店又吃到了久违的“赛螃蟹”,据说是交通银行的协理任凤苞传出来的。任家既是银行家,又是藏书家,影响很大,而任家籍贯也是宜兴,与许姬传的四婶是本家。

好菜要有好酒配

许家的菜味丰富,在于家庭成员曾分布各地,带来了南甜北咸、东辣西酸的融合。譬如许姬传的二婶薛夫人是安徽全椒人,在烹饪时就无意中带有安徽的风味。全椒位于皖东,固有“江淮背腹”“吴楚冲衢”之称,在口味上比较中和清淡,如泥鳅下面条、清真牛羊肉、狮子头等。许姬传的二叔许友皋对饮食很讲究,因为他常常在外应酬,每次在外面酒店吃到什么美味,回来就与妻子商量着学做,学成之后,就变成了许家的私家菜一种了。

许友皋曾对许姬传提及:“菜要清而腴,忌浓油赤酱,选料很重要,杭州的鱼、虾、笋,绍兴的九斤黄(母鸡),福建的红糟、酱油,都能使菜味生色,但使用这些东西,要各尽其材,例如绍兴九斤黄,可选一部分炒鸡丁,其余做白斩鸡,蘸好酱油,如红烧就可惜了。”

许家人对于喝酒也很是讲究。许姬传的祖父爱喝绍兴黄酒,许姬传的堂弟、胞弟都能喝二三斤黄酒,而家里的“品酒师”非许友皋莫属,他的标准听起来很简单:“苦为上,酸次之,甜为下品。”据说附近酒店来了新酒,老板都会请许友皋去品尝一下,如果他说好,基本上就会卖光。名门之后沈昆三,其祖父系两江总督兼船政大臣沈葆桢,他本人留学英国,曾在军政部工作,但呼朋唤友还是喜欢在许友皋家,他说许家的菜、酒和龙井茶都是精美的。

许姬传自言最不能喝酒,但是对于拿黄酒做菜却头头是道。早年因为在家见过这种烹饪方式,上世纪50年代到北京老字号丰泽园吃“糟蒸鸭肝”时,觉得味道别具一格,其实此菜正是拿好酒蒸出来的。绍兴酒品种很多,花雕、远年、女儿红等,这类酒越陈越好喝,因为新酒性暴,容易上头。很多南方人到北京后喜欢竹叶青,也是黄酒的一种,早在西晋初年时,张华就写过“苍梧竹叶青,宜城九酝醝”。

而在京城中,黄酒以“京庄”为最佳。许姬传记得很清楚,那时候南北方不通火车,黄酒要从江南运到北京,必须经过长途跋涉,对酒的质量要求很高,底子一定好,酿造工艺精湛,到了北京取名“京庄”。这种酒颜色浅淡,透明度很高,清澈见底。黄酒到达后不会直接饮用,而是由酒栈的大师傅拿陈酒兑茶水,用龙井茶和普洱茶兑,一半对一半,也是一门技艺。

许姬传常去北京八面糟的“长盛酒栈”买京庄,当时酒的价格每斤一元六角大洋,价格昂贵。一次,外交官顾维钧家请客,酒栈提供两元大洋一斤的京庄,为了担心酒店少给,许姬传就写上自己的名字,让卖酒的老主顾按规矩买卖。

这种酒后来渐渐从市场消失了。许姬传曾在丰泽园开过一坛酒,上面的封条写着“庚子年封”,那正是许姬传出生的年份,想不到半个世纪过去了,酒香扑鼻,可谓黄酒越陈越香。

梅兰芳的“打赏”

许姬传家迁移多处,每年都会在家里宴请亲朋好友,其中不乏梨园人士,如沈昆三、冯幼伟、徐超侯、李择一、沈京似、梅兰芳等。尤其是梅兰芳,当年许家住在上海咸益里的时候,每逢春节正月初二,他便会到许家拜年,特地前来感谢年前许姬传母亲送给他的年菜,并拿红纸包封的100元老法币亲手交给许母,说:“您给我的山鸡、素鹅、粽子大家都爱吃,我没什么东西送您,这点小意思您留下零花。”徐夫人曾给他送三种口味的粽子——豆沙、枣泥和鲜肉,馅料香,糯米煮得烂,非常可口,让梅兰芳赞不绝口。

许家做的枣糕,梅兰芳也尤其爱吃,其做法相当讲究:把枣泥和在细腻的江米面里,做成外皮,再放入玫瑰花、松子仁、猪油、白糖等馅料,精致甜美。梅兰芳在吃完后,照例拿出一个红包,这是给许家几个保姆的赏钱。

许家请客,从凉碟开始花色就很多,端上来的八个凉碟中,共有二十几样菜色。常用的有山鸡黄豆、素鹅、豆腐松、烤笋、鸡瓜丁、熏黄鱼、卤鸭、炝蚶子。许家菜有的出自家传,如山鸡黄豆,是许姬传的祖母朱太夫人带来的,传给了许家的儿媳妇们。而素鹅则是从杭州的尼姑庵里学来,制作时先将豆腐皮去硬边,在热卤汁中浸润一下,叠七至八层后,铺上一层用卤汁炒好的笋丝、菇丝,卷起包紧。接着油煎上色,再入卤汁中烧入味,晾凉后横切成条状食用。此一佐膳妙品,清腴馨香适中,老少咸宜,颇为朋友们称道。

还有的则是后来家里的创意菜,如苎麻粽子,就是许姬传母亲跟浙江人学包粽子后改良的。许姬传为此还把做法公开给了《中国烹饪》杂志,大意是外面包裹要用箬叶和苎麻捆扎,用鲜蚕豆瓣和糯米拌和在一起,吃的时候配上玫瑰酱和白糖。咸味的一般选用火腿和鲜肉,许家不用火腿,因为老人嚼不动,如果煮烂了又失去了鲜味。因此改用鲜肉和豆沙为馅料,鲜肉要是肋条肉,用上等黄酒、酱油和一点糖调匀。豆沙馅则是用红小豆煮烂后去皮做成泥,用文火炒干,再放猪油和糖炒匀。

许姬传家的私房菜,总是时时注意吸收外面的做法。有段时间,许姬传就住在西旧帘子胡同梅兰芳家的客厅沙发床上,一个福建大师傅负责给梅太太烧菜,他做的福建肉松特别可口,许家人也不时跟着尝鲜。一次,许姬传向他请教炖鸡炖不烂的原因,大师傅特地询问他用什么炉子和水。许姬传回答,用蜂窝煤炉和生水。大师傅告诉他,不能用生水,要用开水浇上去,再用大火烧滚,十几分钟拿下来,添一块蜂窝煤,用铁盖盖上,把鸡汤砂锅摆在文火上,三个小时就烂透了。

收藏家王世襄是烹饪高手,他曾在菜场排队买活鱼,配好佐料后到许家來烧,非常可口。王世襄曾传授烧鱼的诀窍,活鱼最好的做法就是清蒸,火候最重要,不能过了,也不能欠了。

许姬传本人表示他最爱的菜是母亲的拿手菜“烧鱼唇”,所选用的鱼种名为“吕宋黄”,当年谭家菜的名品“黄焖鱼翅”用的也是这种鱼。吕宋黄产于太平洋南岸,尤以菲律宾出品的最好。当时价格就很贵,一斤要银元十二元八角钱,鱼唇十元一张,回去加上配料,用文火炖五个小时,很多人吃了都说味道不亚于鱼翅,可见许母的烹饪技艺之高。

一生知己

许姬传家学渊源,与戏曲界早早结缘。

1916年11月,堂兄许伯明陪护梅兰芳来杭州演出,16岁的许姬传初次接触了22岁的梅兰芳。那一晚梅兰芳演的是昆曲《佳期·拷红》。看完戏后,许伯明带许氏兄弟到后台见梅兰芳,介绍道:“这是我的堂弟……他们都会唱昆曲,吹笛子。”梅兰芳和他们一一握手,含笑说:“昆曲出在南方,你们听哪句腔唱得不准、哪个字念得不合适,请告诉我。”梅兰芳谦逊的态度,给许姬传留下了深刻的印象。

1920年,许姬传跟母亲离开家乡到天津,进入直隶省银行文书科工作。这一年,梅兰芳率团到天津演出,恰逢军阀混战,铁路中断,梅兰芳等一行人被阻天津,当地名流陈宜荪夫妇每日约请梅兰芳到寓所便饭。许姬传因与唱老生的陈太太相熟,也列席作陪。这是许姬传和梅兰芳的第二次见面。

1931年,梅兰芳为避日伪凌辱,举家南迁上海。许姬传也恰好自天津移家至沪,于江苏省财政厅谋得一文书工作,许、梅又再次碰头。那时,许姬传经常客串京剧《空城计》《捉放曹》等,可谓沪上著名“票友”。当梅兰芳欲觅一位文笔娴熟且深谙戏曲艺术的秘书时,很自然就想到了“精通戏曲,雅好翰墨,诗文极佳”的许姬传。谁知许姬传觉得自己平日散漫惯了,怕受拘束,就找借口说“此事须得到家母同意才行”。于是梅兰芳找到许母徐夫人,说明来意,并说姬传如去我处,一如在自己家里一样,不会委屈他。许母答应下来,并劝许姬传道:“我看梅先生是个诚恳之人,你跟随梅先生,日后必有所成就。”母亲一锤定音,由此开始了许姬传与梅兰芳长达数十年的合作。

许姬传确实不负梅兰芳的知遇之恩。建国后,他以秘书身份任职于中国戏曲研究院和梅剧团,并随梅家一起入住北京护国寺街一号新居,成为梅府的重要一员。他除了负责梅兰芳的日常文秘类的工作外,还代梅出访会友,起草发言稿,搞学术交流……梅兰芳外出演出时也总会带着许姬传,甚至还教过他如何吃西餐。

1952年,梅兰芳到奥地利维也纳出席世界和平大会,许姬传随行。途中,关于西方的宴会仪式,梅兰芳对许姬传特地作了指导,他说:“外国的规矩,宴会时,男女间隔着坐,左边的女宾归你照料,如咖啡的糖缸、牛乳就要送到她手边。吃面包不能整块往嘴里塞,吃多少掰多少,咖啡的小匙是搅拌糖的,不能把它舀咖啡喝。有的宴会排列着几把刀叉,上菜时,从外往里用,因为吃鱼的刀是尖头刻花,切牛排的刀是开口的,用错了就是笑话。还有,在茶会时,女侍端着一盘酒敬客,男宾取小杯白兰地,绿色的薄荷酒是女宾用的,也不能拿错。我到美国演出前,就请团员到撷英西餐馆吃饭,由我向大家解释,所以出国几次,没有闹笑话。”

1956年,梅兰芳受周恩来总理的嘱托,以中国访日京剧代表团团长的身份,率欧阳予倩、马少波等人赴日访问,许姬传随团负责照顾梅兰芳的日常事务。在日本,梅兰芳与许姬传一起吃丰富的素斋,品尝日本料理的美味。同时也故地重游,回忆起三十年前在京都养病的情形,梅兰芳说:“我记得当年我就常常躺在靠窗的一张藤椅上,晒太阳、看风景,我还喜欢下面这间大饭厅,窗外的小桥、溪水,石壁上古木森森,颇有诗意。”在日本京都,他还见到了三十年前为他做菜的师傅高华吉,那时候高才19岁,一晃几十年过去了,梅兰芳为此连连致歉,说让他在此等候多时,并问他有没有自己的演出戏票。后来梅兰芳坐在汽车里驶往剧场时,一再对身边的许姬传说,太对不住人家了。等演出结束,梅兰芳找了两张剧照,还有他画的一幅梅花扇面画,落了款,交给许姬传派人送给高先生。

许姬传与梅兰芳堪称一生知己。許姬传陪着梅兰芳直到终老,从上世纪50年代开始,他陆续在梅家多处宅院居住过,以至于他后来自嘲:“我就是一个看家护院的人。”1958年许母过世后,梅兰芳为许的父母亲撰写墓志:“余与姬传、源来过从之日久,相与讨论艺事,资其匡助……夫人每以佳肴见饷,更为余谈说顾曲见闻,娓娓不倦,深为叹服。因而知姬传等之贯穿多能,盖有所自,贤母之教信矣哉。”1976年唐山地震时,许姬传的住房屋顶开裂,梅夫人福芝芳闻知后特派孙儿接他到帘子胡同与家人同住。后来梅派嫡传梅葆玖恢复了演出,许姬传由衷地感到高兴,并写下了《梅葆玖的舞台艺术》《香岛梅讯》等文章。他还曾为梅兰芳的孙女梅卫红习舞创作了散曲《春农曲》。

1986年秋,许姬传受梅家子女的邀请,到北京护国寺参观布置好三年的梅兰芳纪念馆,他特地为纪念馆作诗一首:

一别音容廿五年,几经风雨几云烟。

蓄须明志抗顽敌,画笔维生步昔贤。

京剧流派传遐迩,大师典范生遗篇。

梅升遍地群情仰,后起欣然艺永绵。

(作者系文史学者)