北京市退耕还林生态效益评估

鲁绍伟,李少宁,刘逸菲,徐晓天,赵 娜,*

1 北京市林业果树科学研究院, 北京 100093 2 北京燕山森林生态系统定位观测研究站, 北京 100093 3 沈阳农业大学林学院, 沈阳 110866

退耕还林工程始于1999年,是党中央、国务院从中华民族生存和发展的战略高度出发,重建林地生态,合理利用资源,实现人与自然和谐共进的一项伟大生态工程,也是迄今为止我国政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态修复工程,堪称环境政策的典范[1]。2000—2004年,北京市完成退耕还林工程规划建设面积,不仅大幅提高了北京市绿化覆盖率、改善了生态环境,而且使工程区农村产业结构得到优化,促进了山区经济的发展和农民收入的增加。至2019年底,北京市退耕还林政策已全部到期,工程建设对生态环境的改善效果评价引起了社会各界的广泛关注。因此,准确、全面地评价退耕还林工程所取得的生态效益,不仅是对其成果的一种展示,更能够为新形势下城市生态环境建设和社会经济发展提供依据和指导[2]。

退耕还林本身是对土地利用方式的一种调整,所以该工程的实施必然会导致土壤结构的变化,进而对水文状况造成影响[3]。在以往的研究中,已有很多研究者证实了退耕还林工程在降低土壤侵蚀程度、提高植被覆盖度以及减少水土流失方面的成效[4-6]。而土壤结构的变化一定程度上是由土壤有机质的增加决定的,退耕还林具有显著的碳汇效应,这一点已被普遍认同[7-8],土壤固碳虽然缓慢但却更持久[9],Wang等更是针对退耕工程未来几十年的碳汇潜力进行预测,肯定其具有持续性的固碳效益[10],而且对土壤氮素和磷素的储量有很好的提升效果[11]。针对不同树种,有人提出阔叶乔木具有较为持久的固碳能力[12],也有人得出相反的结论[13]。除此之外,蒙吉军等利用最小数据法耦合机会成本和服务增量,推导出退耕还林补偿曲线,从而可计算出相对高效和经济的补偿方式,为生态补偿机制提供新思路[14]。李登科等研究发现退耕还林工程的实施一定程度上降低了植被生长对气候因子的敏感性[15]。但退耕还林所带来的生态效益终是以粮食产量和水产量的显著减少为代价的,所以实施强度的控制尤为重要[16]。

与此同时,退耕还林是一种生态重建的手段,对其产生的生态效益进行经济价值计量,不仅可以更好地反映退耕效果,更能为生态补偿提供依据。早有国外的研究者将全球生态系统服务功能分为17类,为生态系统服务价值的深入研究奠定了基础[17]。我国随后制定了国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》[18],将森林生态系统服务功能分为8个类别,共14项指标。北京市退耕还林工程所选定的区域退耕前多有严重的水土流失、土壤沙化和土质下降的情况,造成立地困难,耕地质量差,农产品产量低且收益差等多种问题,遏制了北京市生态经济的发展。经过近二十年退耕还林工程的实施,该区域在生态修复、农民增收等方面均有较大改善,但工程带来的生态效益还未得到系统的量化评价。为此,使用森林生态系统的涵养水源、保育土壤和积累营养物质等指标体系评价森林生态效益,能够通过工程实施产生的经济价值,直观地反映出退耕还林工程的效果。

目前,针对北京市退耕还林所取得成果评价的研究较少,尤其在对生态系统服务功能产生的生态效益缺乏深入的综合评价与分析。因此,本文以中华人民共和国国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》(GB/T 38582—2020)和中华人民共和国林业行业标准《退耕还林工程生态效益监测与评估规范》(LY/T 2573—2016)[19]为依据,以退耕林地典型样地调查和北京市林业果树科学研究院多年以来对退耕还林生态系统服务功能的监测数据为基础,从涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境和生物多样性保护六个方面,分别对北京市整体、行政区以及不同退耕还林树种的生态效益进行物质量和价值量的定量评价,旨在从生态学和经济学的角度揭示和把握退耕还林工程对北京市生态环境建设的贡献价值,并为新形势下优化退耕还林工程模式、建立退耕还林工程后续长效政策机制提供理论依据和技术支持。这对北京市生态环境及社会经济的可持续发展以及退耕还林生态功能监测体系的完善有着重大意义。

1 研究区概况

北京市根据国家《退耕还林条例》(中华人民共和国国务院令第367号)、《京津风沙源治理工程规划》(2001—2010年)以及市委市政府的统一部署,按照构筑山区绿色生态屏障的总体思路,以培育优化资源为主导,以发展绿色产业为纽带,2000年在北京市密云、怀柔、延庆、平谷、昌平、门头沟和房山7个行政区先后开展了退耕还林工程的实施。于2004年全部工程竣工完成,累计完成工程建设面积36667 hm2,其中营造生态经济兼用林32000 hm2、鲜果林4667 hm2。退耕还生态林主要为杨树,退耕还生态经济兼用林主要包括核桃、板栗、柿子、仁用杏、枣等其他非鲜果林,退耕还鲜果林主要包括桃、杏、苹果、梨、葡萄、李、樱桃、山楂和其他退耕树种等。退耕还林工程主要栽植树种面积分别为板栗11133 hm2、仁用杏5467 hm2、核桃3400 hm2、柿子3333 hm2、速生杨3333 hm2、桃2000 hm2、其他3800 hm2。共涉及7个行政区(各行政区退耕面积如表1所示)、95个乡镇、1399个村、20.76万农户。

表1 北京市各行政区退耕面积/hm2

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究评价所利用的数据集源于2018年北京市退耕还林典型调研调查、北京市林业果树科学研究院在门头沟、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆、房山7个区多个林果基地长期对生态经济兼用林与鲜果林内水、土、气、生物因素等长期监测数据,以及我国权威机构公布的社会公共数据集(包括北京统计年鉴[20]、北京市水资源公报[21]、中国环境统计年鉴[22]等)。

上述北京市退耕还林典型样地调查利用分层抽样法确定调查样本数量。根据社会统计学抽样方法——分层抽样法,若总体规模在1000—5000之间时抽取样本比例为总体10%—30%;若总体规模在10万以上时抽取样本比例小于1%。因此,本次典型调研所涉及的行政村样本数应采用总体样本(1399个行政村)的12%,退耕户样本数采用总体样本(207577户)的0.42%。同时,为了调研结果更能准确反映退耕还林工程实施现状,本次评估利用社会统计学抽样方法中的重点调查法增加了1个镇的典型调查样本。因此,在北京市退耕还林7个行政区每个区选择5个乡镇(密云区增加1个镇),每个乡镇选择5个典型村,每个村至少5户退耕户,共计涉及行政村180个,退耕户900户。在上述调查样本范围内,同步进行关于退耕还林工程实施人员座谈、室内调研(分区、乡镇、村干部与退耕户4个层次)与典型样地调查,分类统计座谈与典型退耕林地的位置、面积、是否属于生态脆弱区(如水源保护区等)、坡度、树种类型、品种、树木林龄、树高、胸径、冠幅、郁闭度、林木生长状况、土地权属与经营管护、效益、资金兑现和典型案例等。

综上,基于上述典型座谈、典型样地调研以及北京市林业果树科学研究院在各区布设林果基地长期积累数据,收集、分析国家、北京及其他省份已出台相关政策,摸清北京市退耕还林典型调研现状与人员意愿,定量评估退耕还林生态效益。通过点和面的结合,从全市退耕还林尺度上完成此次评估。

2.2 测算方法与评估指标

结合北京市退耕还林地区特点,同时满足全国退耕还林工程效益评价对比需求,本研究依据中华人民共和国国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》(GB/T 38582—2020)以及中华人民共和国林业行业标准《退耕还林工程生态效益监测与评估规范》(LY/T 2573—2016),采用分布式测算方法从涵养水源、固碳释氧、保育土壤、林木积累营养物质、净化大气环境和保护生物多样性这六方面,以北京市退耕还林典型调研数据、北京市林业果树科学研究院各区林果基地内长期积累各退耕林分类型内水、土、气和生物因素等研究数据以及相关社会公共数据为研究对象,以不同行政区、林分类型为单元进行核算,区分不同行政区和不同树种间生态效益差异,定量评估北京市全市、行政区和不同退耕树种生态系统服务功能的物质量及其价值量。由于在北京市退耕还林区域内存在的林下或林间复合经营面积较少,因此其防护功能所增加的农作物产量的估算量很小;且北京市退耕还林区域主要布署分布于生态脆弱,生态地位重要但粮食产量低而不稳的困难立地区,除养护与管理人员外,其他人员很少到此地区游览观光,所提供的休闲与娱乐游憩功能价值很小。因此,本次评估中森林保护与森林游憩价值可忽略不计。

针对不同的评估指标的价值量,本研究采用不同计算方法:涵养水源、净化大气环境价值采用影子工程法,固碳释氧、林木积累营养物质价值采用影子价值法,保育土壤价值采用机会成本法及影子价格法,生物多样性价值采用支付意愿法。

3 结果与分析

3.1 北京市退耕还林生态效益评估

3.1.1北京市退耕还林生态系统服务功能物质量评估

根据上述评估方法,对北京市退耕还林涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质和净化大气环境等5个类别,20个分项生态效益物质量进行定量评估(表2)表明,北京市退耕还林生态效益的物质量巨大,其中涵养水源总物质量为0.55亿m3/a;固土总物质量为58.08万t/a;固定土壤氮、磷、钾和有机质总物质量分别为0.05万t/a、0.01万t/a、0.35万t/a和2.53万t/a,保肥总量为2.94万t/a,相当于北京市2018年化肥施用总量的40.27%[20];固碳总物质量为5.22万t/a,释氧总物质量为11.70万t/a;林木积累氮、磷和钾总物质量分别为11.04万t/a、0.72万t/a和6.80万t/a;提供负离子总物质量为57.75×1021个/a,吸收污染物总物质量为5272.25 t/a,滞尘总物质量为842.29 t/a。

表2 北京市退耕还林生态系统服务功能物质量

3.1.2北京市退耕还林生态系统服务功能价值量评估

从表3可以看出,北京市退耕还林生态系统产生的生态服务总价值量为18.92亿元/a。其中,涵养水源价值量最大为7.79亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务总价值量的41.15%,相当于北京市2018年全社会固定资产投资8062.24亿元/a的0.10%;也相当于北京市2018年第一产业104.4亿元/a和第二产业507.7亿元/a总投资的7.46%和1.53%[20];固碳释氧价值量次之,为5.05亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务总价值量的26.73%;净化大气环境价值量排第三,为3.26亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务总价值量的17.27%,相当于北京市2018年能源投资总额274.3亿元/a的1.19%[20],也相当于北京市2017年工业污染源治理投资总额15.7亿元/a的20.76%[22];生物多样性价值量排第四,价值量为1.70亿元/a,相当于北京市2018年农、林、牧、渔业生产总值121.1亿元/a的1.40%[20];林木积累营养物质价值量最小,仅为0.32亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务总价值量的1.69%[20]。各项功能价值量大小排序为:涵养水源>固碳释氧>净化大气环境>生物多样性>保育土壤>林木积累营养物质。

表3 北京市退耕还林生态系统服务功能价值量

3.2 北京市各区退耕还林生态效益物质量及其价值量评估

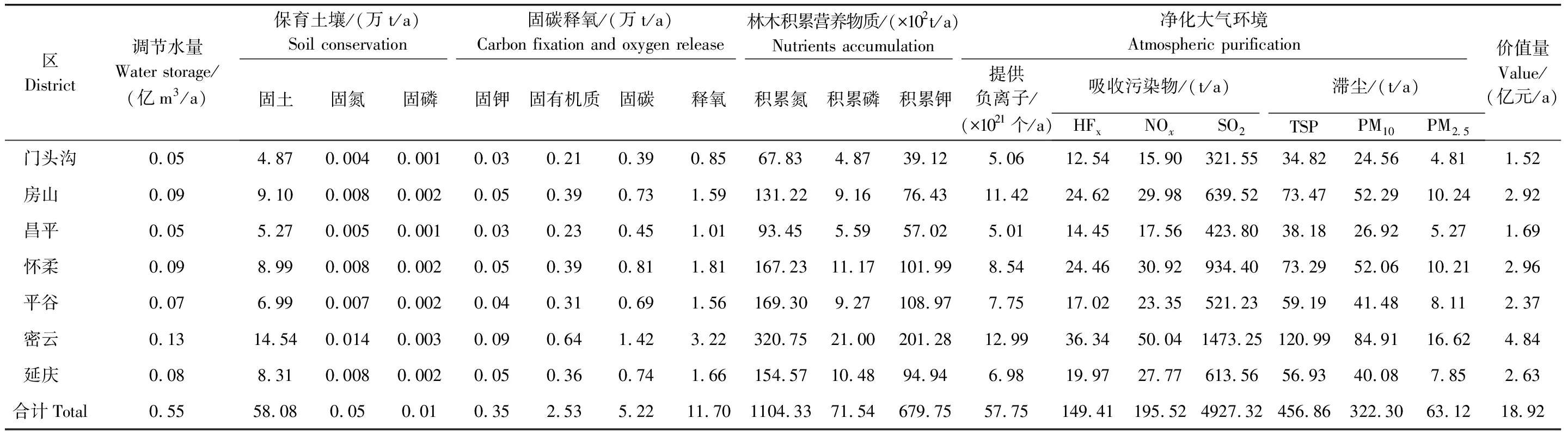

北京市退耕还林共涉及7个区,北京市各区退耕还林生态效益的物质量及价值量评价如表4所示。北京市各区退耕还林生态效益价值量差异较大,其中密云区的退耕还林生态系统服务功能价值量最大为4.48亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务功能总价值量的25.56%;其次是怀柔和房山区,退耕还林生态系统服务功能价值量分别为2.96亿元/a和2.92亿元/a,占相应总价值量的15.63%和15.45%;退耕还林生态系统服务功能价值量最小的是昌平区和门头沟区,分别为1.69亿元/a和1.52亿元/a,仅占总价值量的8.91%和8.03%。北京市7区退耕还林生态系统服务功能价值量大小排序为密云区>怀柔区>房山区>延庆区>平谷区>昌平区>门头沟区。

表4 北京市各区退耕还林生态系统服务功能物质量和价值量

3.3 北京市不同退耕还林树种生态效益物质量及其价值量评估

北京市不同退耕还林树种生态效益物质量及价值总量进行评估比较,结果如表5和图1所示,北京市板栗服务功能价值总量最大为5.58亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务功能总价值量的29.51%;其次是仁用杏和核桃,分别为2.56亿元/a和2.38亿元/a,占北京市退耕还林生态系统服务功能总价值量的13.54%和12.57%;樱桃和山楂最小,分别为0.18亿元/a和0.06亿元/a,仅占总价值量的0.98%和0.31%。北京市14种退耕还林树种服务功能价值总量大小排序为板栗>仁用杏>核桃>杨树>柿子>桃>枣>其他>杏>苹果>梨>葡萄>李子>樱桃>山楂。

表5 北京市不同退耕还林树种生态系统服务功能物质量

图1 北京市不同退耕还林树种服务功能价值总量

北京市14种退耕树种服务功能单位面积价值量如图2所示,其中杨树最高为7.45万元hm-2a-1,其次是桃和核桃,分别为6.08万元hm-2a-1和6.04万元hm-2a-1,葡萄最低为5.2万元hm-2a-1。单位面积价值量排序为:杨树>桃>核桃>梨>仁用杏>板栗>苹果>柿子>枣>山楂>杏>樱桃>其他>李子>葡萄。

图2 北京市不同退耕还林树种单位面积价值量

4 讨论

4.1 北京市全市退耕还林生态系统服务功能指标分析

退耕还林工程发挥着重要的生态系统服务功能,对退耕区域内的碳水循环、土壤性质、大气污染等都有着明显的改善作用,同时还发挥着调节气候的功能[23]。北京市退耕还林生态系统服务功能总价值量为18.92亿元/a,是2018年北京市林业总产值(95.1亿元/a)的19.89%[20],足见北京市退耕还林生态系统服务功能对社会经济发展的重大影响。

本研究各功能指标间涵养水源价值量最高(7.79亿元/a),这是因为退耕树种多保水能力强,在提高林地覆盖率的基础上,同时提升了冠层截流量和土壤的贮水能力,发挥减少地表径流、涵养水源作用[24-26],缓解水资源稀缺现状。不仅如此,退耕还林对农业活动导致的水质退化以及水生生境的破坏也有一定的恢复作用[27]。Wang等研究表明退耕还林能有效减少磷素释放以保护地表水质[28]。北京市退耕还林涵养水源总物质量为0.55亿m3/a,分别为2018年北京市水资源总量35.5亿m3/a的1.55%,也分别相当于2018年北京市全年用水总量、生活用水总量、环境用水总量、农业用水总量和工业用水总量的1.40%、2.99%、4.10%、13.10%和16.67%[20]。可见北京市退耕还林生态系统使北京地区水资源利用实现良性循环。

土壤有机碳占陆地生态系统土壤碳库碳储量的一半以上,是大气CO2浓度变化的重要贡献者,而植树造林是缓解这一现象的有效手段[29]。北京市退耕还林生态系统固碳释氧功能的价值量为5.05亿元/a,约占总价值量的三分之一,巨大固碳效益可通过碳交易的手段来实现生态补偿。同时,北京市退耕还林生态系统年释氧量(11.7×107kg)可供全市全部常住人口(2170.70万人)呼吸6.74天。除此之外,还有研究者提出,评估固碳能力时应将地形因子以及深层土壤的固碳量考虑在内,否则可能会低估退耕还林对社会经济产生的积极影响[30]。

北京市退耕还林生态系统吸收污染物总物质量为5272.25 t/a,其中吸收SO2最多,为4927.32 t/a,相当于能够吸收2018年北京SO2排放总量的44.79%,其年滞尘量相当于北京市2018年工业烟(粉)尘排放量4404 t/a的19.13%[20]。根据《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划》[31],北京市减少二氧化硫排放600 t/a,减少氮氧化物排放6000 t/a,减少烟(粉)尘排放200 t/a。由此,北京市退耕还林对二氧化硫的吸收量和滞尘量远超其要求,且能够有效沉降和吸附污染物,对改善城市大气环境和维护城市环境生态安全具有重要贡献作用。

4.2 北京市不同行政区退耕还林生态效益差异性分析

本研究表明北京市7区退耕还林生态效益价值量差异较大,总体呈现出由北至南逐渐减小的趋势,这是由于各区退耕面积大小不一致,且其排序基本与退耕还林生态效益价值量排序相一致,可见退耕还林工程实施面积为各区价值量差异的主要影响因素。另一方面,北京市人民政府发布的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中指出,房山区和昌平区位于平原地区的新城,是承接中心城区适宜功能和人口疏解的重点地区,是推进京津冀协同发展的重要区域。而密云、怀柔、延庆、平谷和门头沟区山区属于京津冀协同发展格局中西北部生态涵养区的重要组成部分,是北京的大氧吧,是保障首都可持续发展的关键区域[32],前期功能定位逐步改善造成各区主要的发展定位目标有所不同,影响森林生态效益成效。除此以外,各区退耕还林工程树种组成、立地条件和气象因子等也在一定程度上影响其各自生态系统服务价值量。如怀柔区退耕面积虽然小于房山和延庆区,但生态效益却高出延庆区12.55%,是由于怀柔区主要退耕林分类型为生态林,在吸收SO2、滞尘和保育土壤方面具有较大优势,且退耕地的坡度普遍较低,退耕树种生长状况优良,能较大的发挥其生态效益。

4.3 北京市不同退耕还林树种生态效益差异性分析

北京市退耕还林共涉及14个树种,板栗、仁用杏和核桃的种植面积位列前三,与其生态效益总价质量排序相匹配,可见种植面积是造成不同树种总价值量差异的主导因素。板栗的种植面积比重最高(30.36%),其不仅可显著减少地表径流、降低土壤养分输出[33],而且可提升土壤微生物量及其酶活性,保肥能力极强[34]。

比较退耕树种单位面积价值量发现,杨树单位面积生态效益最佳,这可能是因为杨树能在栽植之后较短时间内达到郁闭,其茂密树冠能明显减缓雨水冲刷速度,且其枯枝落叶及根系具有较强的固土、保水保肥能力。不仅如此,师贺雄等[35]研究表明,杨树一类的阔叶速生树种的森林净初级生产力较高,其相应的固碳释氧量和营养物质积累均较高。除杨树以外的其他树种单位面积价值量差异不明显,且总体较高,这是因为退耕还林工程多选用乡土树种,成林率高。生态经济兼用林树种的单位面积价值量总体要稍高于鲜果林树种,这是因为生态经济兼用林树种,在兼顾一定经济收益的同时,也达到生态林的标准,而鲜果林在栽植过程中更注重经济收益,很难有效发挥防风固沙、防止水土流失的功效。总体来说不同林种产生的生态效益大小为生态林>生态经济兼用林>鲜果林。

4.4 北京市退耕还林生态效益评估为后续长效政策机制的制定提供理论支撑

北京市退耕还林生态效益综合评估,首先为退耕还林后续补偿机制的建立提供数据支撑。本研究量化了不同区、不同树种在各项生态服务功能中创造的价值,为不同区域进行分类治理、不同树种的分类补偿办法制定以及退耕还林地部分纳入平原造林管理体系的决策提供理论指导。其次,北京市退耕还林生态效益评估结果能为退耕还林地低效林分模式改造提供数据支撑。本研究分别统计不同树种价值量并进行排序,可帮助城市园林绿化规划筛选出符合生态优先原则的退耕树种,进而改善植物搭配模式,更新改造残次林、劣质林以及过熟林,解决山区适地适树问题,从而提升城市森林整体生态服务价值。第三,此次评估结果能为退耕还林生态功能监测网络和体系的进一步完善提供数据参考。由于北京市退耕还林工程效益计算都存在每年数据更新,因此需要连续监测并清查相关数据。通过退耕还林监测网络的建立,能够有效连续监测数据,更加精准地连年评估退耕还林产生的生态价值,从而更加客观、全面地评估区域退耕还林工程带来的生态效益。综上,此次北京市退耕还林生态效益综合评估,可为北京市退耕还林后续长效政策机制的制定及实施提供有效帮助。

5 结论

本文从涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境和生物多样性保护六个方面对北京市退耕还林工程生态效益物质量和价值量进行了定量评估,主要结论如下:

(1)北京市退耕还林工程取得了良好的生态效益,北京市退耕还林生态系统生态服务总价值量为18.92亿元/a,各项功能价值量大小排序为:涵养水源(41.15%)>固碳释氧(26.73%)>净化大气环境(17.27%)>生物多样性(8.93%)>保育土壤(4.23%)>林木积累营养物质(1.69%)。由此可知,北京市退耕还林主体功能为涵养水源、固碳释氧和净化大气环境,三者价值量之和共占生态效益总价值量的85.15%,可见效果显著。

(2)北京市7区退耕还林生态效益价值量差异较大,各区生态系统服务功能价值量大小排序为密云区(4.84亿元/a)>怀柔区(2.96亿元/a)>房山区(2.92亿元/a)>延庆区(2.63亿元/a)>平谷区(2.37亿元/a)>昌平区(1.69亿元/a)>门头沟区(1.52亿元/a),排序差异主要受各区退耕面积和其承担的生态功能的影响。

(3)北京市退耕还林工程区14个退耕树种生态系统服务功能价值总量受退耕面积的影响,大小排序为板栗(29.51%)>仁用杏(13.54%)>核桃(12.57%)>杨树(12.00%)>柿子(5.37%)>桃(5.17%)>枣(5.10%)>其他(4.68%)>杏(4.41%)>苹果(2.50%)>梨(1.49%)>葡萄(1.35%)>李子(1.03%)>樱桃(0.98%)>山楂(0.31%)。退耕树种单位面积价值量大小排序为杨树>桃>核桃>梨>仁用杏>板栗>苹果>柿子>枣>山楂>杏>樱桃>其他>李子>葡萄。总体来看,比较不同类型树种所创造的生态效益大小排序为生态林>生态经济兼用林>鲜果林。

根据评估结果,应加强北京市退耕还林的总体规划,使生态建设、经济发展以及农民增收相配合,建立退耕还林长效保障机制对其成果进行巩固,对退耕重点地区加大管理投入,并优化管理模式。针对不同行政区,应该根据各区县具体情况制定成果保护政策,生态补偿额度及年限可根据本文给出的各行政区退耕还林产生的具体生态价值来核算。针对退耕树种选择,应遵循生态优先、适地适树、分类施策的原则,在后续政策的树种选择上以产生生态价值更高的生态林树种为主,并根据退耕林所处的立地条件和生态区位对生长状况与收益不良的退耕林分给予技术支持以及销路推广。建议遵循生态优先、适地适树、分类施策的原则制定成果保护政策,并根据各区生态价值评估结果确定生态补偿额度和年限,从而制定退耕还林长效保障机制。