黄土高原草地根系生物量沿环境梯度变化规律

孙天雨,王 雪,李丹洋,刘欣蕊,王瑞丽,2,张硕新,2,*

1 西北农林科技大学林学院, 杨凌 712100 2 陕西秦岭森林生态系统国家野外科学观测研究站, 杨凌 712100

草地生态系统作为全球分布最广泛的陆地生态系统之一,具有维持生态平衡、保障国民经济收入的重要作用[1]。中国草地资源丰富,面积广阔,有草原面积近4亿公顷,约占国土面积的41.7%,主要集中分布在我国北方和西北地区,是全国面积最大的生态安全屏障[2]。

植物根系具有贮藏养分,传输水分和支持植物躯体等基本功能,对整个植物的生长发育起着至关重要的作用[3]。根系生物量作为植物生物量的重要组成部分,一直以来是研究草地生态系统的基础之一,探究根系生物量沿环境梯度的变化规律对于指导植被建设和恢复至关重要[4-5]。根系生物量的变化受到环境因素,尤其是土壤养分条件和气候因素的显著影响[6-7]。一般来讲,根系生物量与土壤养分含量变化相一致,如生长在土壤有机碳、土壤氮含量高地区的植物具有高的根生物量,反之则低[8-9]。降水、土壤含水量作为主要限制因子也常引起根生物量的改变,与干旱地区相比,生长在湿润地区的植物往往具有高的根生物量[10-11]。此外,高的气温会引起土壤水分蒸发加速或过大而导致根生物量减小[8, 12]。然而,也有研究结果得出相反或不同结论。例如,一些研究表明根生物量与土壤养分相关性不显著[13]、沿降水梯度无明显变化[14]、对降雨和温度的响应均不显著[15]、增温会显著增加根生物量[16]等。这些结论表明关于根系生物量沿环境梯度的变化规律仍存在较大争议。

根系生物量可反映植物获取水分、养分的能力,其垂直分布格局能说明根系在土壤中的分布情况,具有重要的生态指示功能[17]。通过比较草地植物群落根系的垂直分布及浅层根生物量与深层根生物量的分布格局的研究,能为人们了解草地生态系统的物质能量分布提供基本资料,是实现草地可持续利用和管理的重要理论依据[18]。有关于草地根系生物量垂直分布格局的研究主要集中在垂直分布类型和其影响因素两方面。研究表明,天然草地根系的垂直分布大多随土壤深度加深而减少,呈“T”型分布[19-21]。但也有研究认为草地根系分布构型具有多样化特点,除“T”型分布外,还存在“L”型、“Y”型等分布形态[22]。而关于垂直分布格局影响因素的研究结果也不尽相同。一般认为,干旱[23]、增温[19]、施肥[24]等会引起土壤深层的根生物量增加。然而,一些研究表明,干旱并不会影响根系分布随土壤加深而递减的规律[25]、增温会引起表层根生物量的增加[16]、施肥对根系垂直分布没有显著影响[26]等。这说明当前关于根系生物量垂直分布格局的研究仍未有一致性结论,需要进一步研究。同时,在大尺度范围关于根系垂直分布格局沿梯度变化的研究比较缺乏,这限制了我们对草原植被的准确评估及其在生态恢复中的应用。

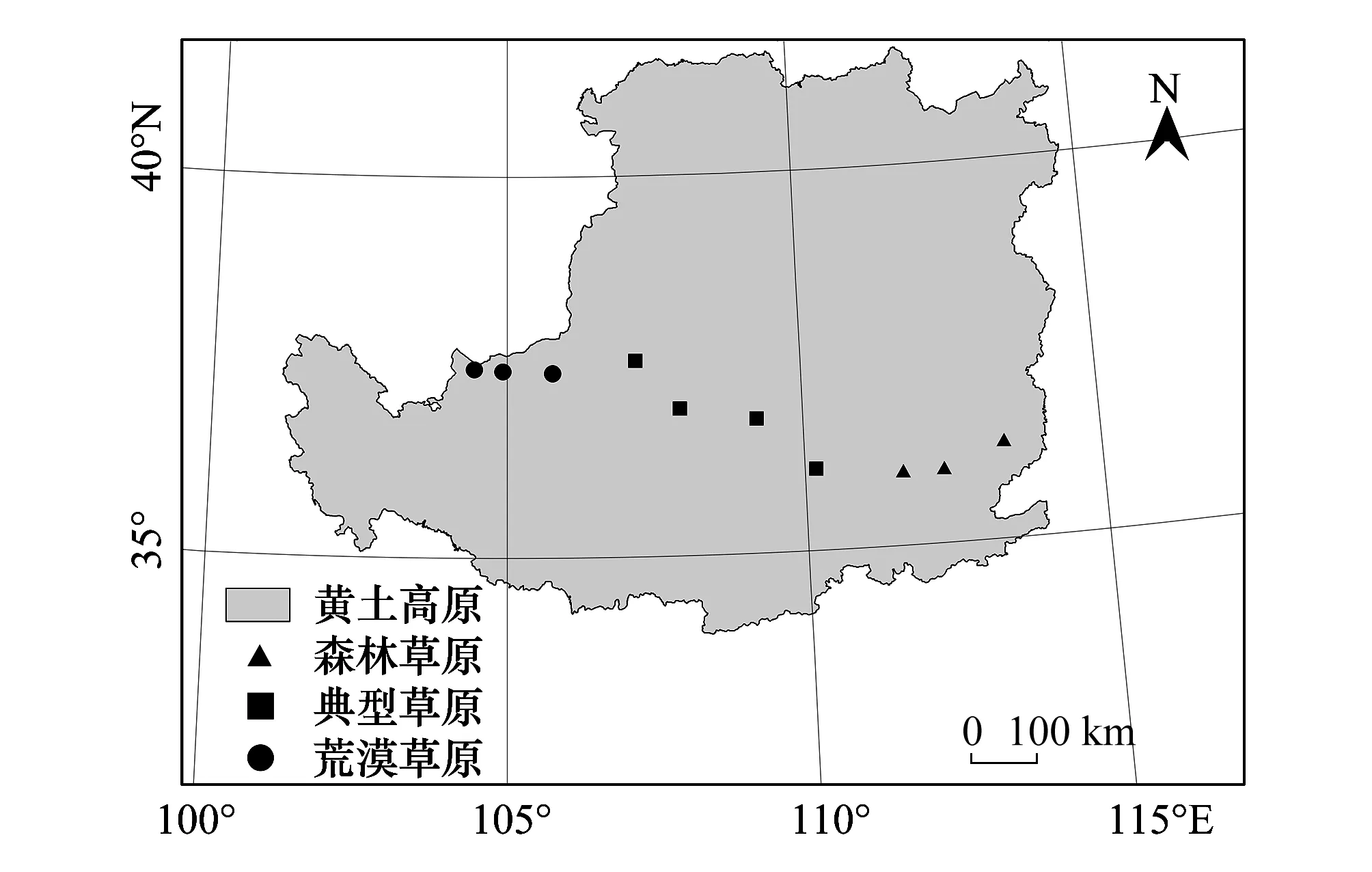

黄土高原位于中国中部偏北部,温度、降水量和土壤养分含量均呈现出由东南向西北递减的趋势,从而形成了明显的环境梯度,是研究草地根系生物量沿环境梯度变化的理想地点[27]。天然草地在黄土高原各种植被类型中占有相当大的比例,在黄土高原的生态建设和植被恢复中占有十分重要的地位[28]。因此,本研究沿环境梯度在黄土高原从东到西选取了10个样点进行根系生物量取样,涵盖了黄土高原内主要的草地类型(森林草原、典型草原、荒漠草原),旨在探究草地根系生物量及其垂直分布格局沿环境梯度的变化规律,这有助于了解植物群落对环境变化的适应性,从而为黄土高原草地的合理开发与植被再建提供理论参考。

1 研究区概况

黄土高原地处东经100°52′—114°33′,北纬33°41′—41°16′,位于中国第二级阶梯之上,总面积64万km2,地跨干旱、半干旱和半湿润三个气候带。黄土高原属干旱大陆性季风气候区,年平均气温变化在3.6—14.3℃之间,年均降水量变化在184.8—750.0 mm之间,温度和降水量呈现出由东南向西北递减的趋势,海拔高度800—3000 m之间[27]。黄土高原中的植被由5种潜在的自然植被组成,即沙漠、荒漠草原、草原、森林草原和森林,沿着高原从西北到东南逐渐增加的降水梯度分布,其中草地面积约占总面积的1/3[29]。天然草地类型以白羊草(Bothriochloaischaemum)、羊草(Leymuschinensis)、铁杆蒿(Artemisiagmelinii)、针茅(Stipacapillata)、胡枝子(Lespedezabicolor)等群落类型为主。

2 研究方法

2.1 野外取样

2018年7—9月对黄土高原天然草地采用水平样带法进行采样,从东向西沿水分和养分梯度共选取10个取样点,在经度上横跨整个黄土高原,相邻取样点之间间隔100 km左右,包括森林草原、典型草原和荒漠草原3种草地类型,基本信息见表1,取样点位置分布见图1。

表1 取样点相关信息

图1 黄土高原空间范围及取样点示意图

在每个取样点内,选取能够代表整个样点的草原植被,采用样线法采样。按一定方向布设100 m样线,设置8个1 m×1 m样方进行调查和取样,相邻样方之间间隔大于10 m(图2)。取样时首先将样方中心位置植物地上部齐地面刈割,除去石块等杂物后,用钻头直径为9 cm的根钻分层采集样品,分层方法按照0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm、30—50 cm划分,每个样方各取1钻,将取出的根土混合样品装入自封袋中室内处理。

图2 取样样方示意图

在根系取样的同时,在样方中随机选取5处,用钻头直径为5 cm的土钻进行土壤取样,取样方法与上述根系取样方法相同,取样深度为50 cm,分层的方法按照0—10 cm、10—30 cm、30—50 cm划分,并将同一土壤深度混合为一个样品后带回室内处理。

2.2 室内处理

将自封袋中的根土混合样放入40目(孔径为0.45 mm)尼龙袋内,用流水冲洗至网袋内仅存石砾和根系,再将其置换到盆内将根系挑出(不区分死根和活根)。最后将挑出的根系装入纸信封中,60℃烘箱烘干至恒重,称重后计算单位土地面积的根系生物量(g/m2)。

2.3 土壤理化性质的测定

土壤样品在室温条件下自然风干,去除植物根系和石砾等杂物,过2 mm土壤筛后,用球磨仪(MM400 ball mill, Retsch, Germany)和玛瑙研钵(RM200, Retsch, Haan, Germany)研磨。研磨好的样品装入自封袋中用于测定土壤中元素含量。土壤全氮(Soil total nitrogen, TN)含量采用元素分析仪(Vario MAX CN Elemental Analyzer, Elementar, Germany)测定、土壤全磷(Total soil phosphorus, TP)含量的测定采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES, Optima 5300 DV, Perkin Elmer, Waltham, MA, USA)测定、土壤pH采用多参数电导/pH表(MYRON L Ultrameter II TM, USA)测定。浅层土壤理化性质取0—10 cm土壤测定,深层土壤理化性质为10—30 cm、30—50 cm土壤测定后取平均值,样点平均土壤理化性质取浅层、深层土壤理化性质的平均值。

2.4 气候数据

年均温(Mean annual temperature, MAT)、年均降雨量(Mean annual precipitation, MAP)根据中国气象站数据插值结果:对国家气象局提供的研究区域及附近省份的气象台站数据,应用Anuspline插值软件将其插值到0.1°×0.1°经纬度网格上,根据样点经纬度从插值结果中提取样点的1961—2010年平均气温和年均降雨量数据(http://www.cma.gov.cn/)。

2.5 数据分析

首先,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)来比较总根生物量、浅层根生物量、深层根生物量及各土壤深度根生物量在3类草地之间的差异。随后,对所有根生物量数据进行以10为底的对数转换,使数据满足标准化正态分布,通过回归分析对根生物量与经度进行拟合以探究根生物量地理格局变化。拟合时选取了R2最大、P值最小的回归方法进行拟合。用根生物量与环境因子(MAT、MAP、TN、TP、pH)进行Pearson相关性分析来揭示黄土高原草地根生物量随环境因子的变化情况。最后,利用偏线性回归(partial general linear models, partial GLM)量化气候和土壤因素对根生物量的影响。在气候和土壤两组变量内,为了避免共线性,用逐步回归法排除对根生物量影响不显著的变量(P>0.05),接着利用partial GLM对气候和土壤这两类因素的解释程度区分为独立作用和交互作用。以上分析在SPSS 20.0与R 3.5.2软件hier.part程序包中完成[30];文中采用Sigmaplot 10.0软件进行数据图的绘制;ArcGIS 10.3进行研究区域示意图绘制。

3 结果

3.1 不同草地类型根系生物量及垂直分布比较

黄土高原3种草地类型之间总根生物量存在显著差别(P<0.05),呈现出森林草原>荒漠草原>典型草原的趋势。不同草地类型根生物量的垂直分布结果表明(图3),3种草地类型根生物量均随土层深度的增加而明显减少,总体上呈现“T”型分布,同一草地类型不同土壤深度上根生物量差异极显著(P<0.01)。具体表现为:3种草地类型其根生物量主要集中在0—10 cm土壤深度(占总根系生物量的55%以上),其中森林草原0—10 cm根生物量为492.36 g/m2,占森林草原总根生物量的55.73%,10—50 cm根生物量为391.1 g/m2,占总根生物量的44.27%;典型草原0—10 cm根生物量为331.89 g/m2,占典型草原总根生物量的57.37%,10—50 cm根生物量为246.62 g/m2,占总根生物量的42.63%;荒漠草原0—10 cm根生物量为501.22 g/m2,占总根生物量的69.37%,10—50 cm根生物量为221.27 g/m2,占总根生物量的30.63%。不同草地类型间除0—10 cm土壤深度外,其他各土壤深度根生物量存在极显著差异(P<0.01)。

图3 不同草地类型根生物量及垂直分布规律

由于黄土高原草地根生物量大部分集中在土壤表层(0—10 cm),因此,此处将根生物量划分为浅层根生物量(0—10 cm)与深层根生物量(10—50 cm)来考察黄土高原草地根生物量垂直分布在不同草地类型间的差异及沿环境梯度变化规律。如图4所示,浅层根生物量在不同草地类型间没有明显区别(P>0.05)。森林草原与典型草原、荒漠草原在深层根生物量上存在极显著差异(P<0.01),其中森林草原最大,荒漠草原最小;典型草原与荒漠草原之间深层根生物量则不存在显著差异(P>0.05)。浅层根生物量与深层根生物量比例(即浅深比)能够反映植物根系在土壤表层和深层的分配特征。从图4中可以看出荒漠草原与森林草原、典型草原的浅深比存在明显差别(P<0.05),荒漠草原中最高,说明相较于另外两种草地类型,荒漠草原根系有更多比例的生物量分布在土壤表层。

图4 不同草地类型根系生物量垂直分布比较

3.2 根生物量及垂直分布地理格局

总根生物量、深层根生物量在黄土高原区域随着经度的增加分别出现先减少后缓慢增加的趋势(P<0.01,图5),浅层根生物量则出现逐渐增加的现象(P<0.05);但浅深比没有随经度变化而表现出明显的趋势(P>0.05)。

图5 黄土高原草地根系生物量的地理格局

3.3 根生物量沿环境因子的变化规律

通过将10个取样点地理位置所对应的气候因子和土壤因子与根生物量进行Pearson相关性分析(表2),结果表明总根生物量与MAT呈极显著相关(P<0.01),深层根生物量与MAT、MAP、深层土壤TN、TP均有极显著的相关性(P<0.01),浅深比与取样点平均TP、深层土壤TP呈显著相关(P<0.05)。对根生物量与环境因子进行进一步相关回归分析(图6),发现总根生物量随年均温的升高呈现增大的趋势,深层根生物量随MAT、MAP、深层土壤TN、TP的增加而增大,浅深比则随着取样点平均TP、深层土壤TP的增大而呈现减少的趋势。

表2 根生物量与各环境因素间的Pearson相关系数

图6 根生物量与环境因子间的关系

利用偏回归分析进一步分析根生物量与环境因子之间的关系,结果显示(图7):气候因子和土壤因子的总效应对总根生物量、浅层根生物量、深层根生物量和浅深比的解释度分别为15.01%、5.12%、39.36%和8.15%。独立作用中,气候因子对根生物量的解释度最大,可达到2.77%—9.12%的解释度,其中对深层根生物量的解释度最大,对浅深比的解释度最少;土壤因子的独立作用较小,只解释了根生物量0%—3.61%的变异性;气候、土壤的交互作用则解释了根生物量的0.99%—26.9%的变异性,其中对深层根生物量的解释度最多,对浅层根生物量的解释度最少。

图7 气候和土壤对根生物量变异的解释度

4 讨论

4.1 不同草地类型根生物量及垂直分布比较

不同草地类型根生物量差异显著,森林草原显著高于典型草原和荒漠草原,这与已有的研究结果类似。例如,程积民等[31]分析了黄土高原4种草地类型地下根系的分布规律,结果表明森林草原>梁塬典型草原>丘陵典型草原>荒漠草原。在本研究中,与典型草原和荒漠草原地区相比,森林草原所在地区雨水充沛(表1)、土壤养分含量高,有更适宜植物生长的环境条件。因此,植被种类较为丰富,植被盖度高,根系发达。而典型草原与荒漠草原由于所处环境条件相对恶劣,植物所获资源有限,这在一定程度上限制了植物生长发育,从而造成森林草原根生物量高于另外两种草地类型的结果。

此外,根生物量垂直分布整体上呈现“T”型,即集中分布于0—10 cm土层中(占总根生物量的55%以上),且不同草地类型垂直分布类型一致,这也与已有的大部分研究结果相同[17-18]。这是因为浅层土壤集中分布了大部分的细根[32],而细根作为植物的重要器官,主要承担吸收养分和水分的功能[33-35],为了维持生长所需,植物必须维持一定的细根生物量[36]。另外,黄土高原水土流失严重,土壤水分、养分补充能力差,其补给主要来自于降雨和凋落物[37],导致浅层土壤水分、养分高于深层土壤,这也可能是造成根系生物量主要分布在浅层土壤的原因。

值得注意的是,研究结果发现,与森林草原和典型草原相比,荒漠草原植物根系有更多比例的生物量分布在土壤表层,这与已有研究结果有所不同。例如,马文红等[38]通过对内蒙古3类草地(荒漠草原、典型草原和草甸草原)地下生物量的调查研究发现,土壤表层根生物量所占比例在3类草地之间没有显著差别。本研究中,荒漠草原植被以旱生植物为主,其根系多为深根系类型,主根粗壮且深入地下,如红砂(Reaumuriasongarica)等。一些旱生植物的根中普遍具有周皮,且木栓层细胞层数增多。周皮的木栓层具隔热隔水作用,可防止高温对根部灼伤和水分丧失,具有重要的保护作用;同时其根系中柱周围会产生2—3轮异常维管束,在长期干旱时这些异常维管束会承担运输作用,这是一种适应干旱环境的结构变异[39-41]。荒漠草原地区水热条件较差,植物为了能够适应干旱环境,根器官形成了深根系类型的转变。因此,由于周皮和木栓层的存在,使得与森林草原和典型草原土壤表层多细根分布相比,荒漠草原土壤表层多分布的是粗根(黄土高原3种草地类型土壤表层根系平均直径分别为6.18 mm、7.64 mm、10.24 mm)。此外,荒漠草原的土壤表层具有较低的土壤水分含量及高的降水变异性,这意味着在生长季期间,荒漠草原地区的植物会遇到较多的极端干旱事件[23]。因此,投入更多的生物量在土壤表层对于吸收脉冲式降水是有利的[42-44]。这些原因可能最终导致了与其他2种草地类型相比,荒漠草原具有相对高的比例的根生物量分布在土壤表层。

4.2 根系生物量地理格局及沿环境因子变化规律

沿从东到西的地理格局,黄土高原草地植物根生物量呈现先减少后增加的趋势。这是因为黄土高原地区从东到西地理格局的变化可以认为是气候、土壤从优越到贫瘠的变化,且两者都出现了明显的梯度格局(P<0.01)。越往东边,水分、养分越为丰富,越适宜植物生长,植物根生物量则越高。而荒漠草原地区植物的根系较为粗壮,这可能是造成根生物量地理格局出现先减少后增加的一个原因。

此外,本研究结果表明总根生物量与MAT有极显著的正相关性(P<0.01),但与MAP、土壤养分没有显著相关(P>0.05,表2)。这与其他研究结果有所不同。例如,黄静等[8]在内蒙古3种草地类型设置17个样点,分析了根系生物量与环境因子的关系,结果表明总根生物量与MAP、TN呈正相关,与MAT为负相关。戴诚等[9]探讨了内蒙古中部草原地下生物量对环境因子的响应规律,结果表明地下生物量对MAP、TN为正响应,对MAT和土壤pH为负响应。出现这种结果的原因可能是由于本研究中气候、土壤因子之间存在较强的相关性(相关系数-0.63—0.88,P<0.05),因此,环境因子交互作用的影响(交互作用解释根系生物量0.99%—26.93%的变异)可能掩盖了水分或土壤养分单个因子对根生物量变化的作用。而深层生物量与水分、温度、养分有极显著的正相关性(P<0.01,表2)则可能是因为深层土壤的水分、养分匮乏,不利于根系生物量的积累,致使深层土壤根系对水分、养分更为敏感的原因[45]。

本研究结果还表明根生物量的浅深比与样点平均TP、深层土壤TP有显著的负相关性,即当土壤磷含量增加时,浅层生物量减少或深层生物量增加。与之类似,康利允等[46]通过研究不同水分条件下分层施磷对冬小麦根系的影响,发现磷肥深施可促进深层根系生长发育。有研究表明,干旱胁迫下,磷素在一定程度上能有效增加根系生长以达到提高水分利用效率和干旱适应性[47]。同时,由于磷在土壤中的难移动性和植物根系富集所致,使土壤表层TP含量往往高于深层[48-49]。因此,在水分含量、磷素相对较少的深层土壤,磷含量的增加会引起深层根生物量增加,从而导致根系生物量的浅深比降低。

5 结论

黄土高原3种草地类型总根生物量存在显著差别,森林草原显著高于典型草原和荒漠草原。3种草地类型根系垂直分布均呈“T”型,土壤表层(0—10 cm)占55%以上,且与另外2种草地类型相比,荒漠草原植物根系有更多比例的生物量分布在土壤表层。

整个黄土高原区域草地根系生物量从东到西呈现先减少后增加的趋势,但没有出现明显的深根系分布或浅根系分布变化。总根生物量随年均温增加而增大,深层生物量主要受气候、土壤综合影响,浅深比则与P有显著负相关性。环境因子可以解释生物量5.12%—39.36%的变异,其中气候因子、土壤因子的交互作用可以解释生物量0.99%—26.9%的变异性。