防除狼毒对狼毒斑块植物-土壤C、N、P化学计量特征的影响

王玉琴,宋梅玲,*,鲍根生,尹亚丽,王宏生

1 青海大学畜牧兽医科学院(青海省畜牧兽医科学院), 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室,西宁 810016 2 青海省畜牧兽医科学院,青海省青藏高原优良牧草种质资源利用重点实验室, 西宁 810016

碳(C)、氮(N)、磷(P)是植物的主要化学元素和物质基础,对植物的生长发育产生重要影响[1]。C是植物体内各种生理生化过程的底物和能量来源,N、P是植物蛋白质和核酸的重要组成元素,三者与植物体内的代谢过程存在密切的联系[2-5]。生态化学计量学是研究生态系统中能量平衡和多种关键化学元素平衡的科学[6],为研究C、N、P等元素在生态系统过程中的耦合关系提供了一种综合方法[7]。化学计量比特征是反映植物生长状态及相应代谢条件的重要指标,C∶N和C∶P比值表示植物生长速度与植物氮和磷的利用效率的关系以及植物吸收碳的能力[2-3,8],是反映植物健康状况和生长状况的有效指标,N∶P的临界值则是判断土壤对植物养分供应状况的指标[8-10]。土壤是草地生态系统的重要组成部分,作为植物养分的主要来源,直接影响植物的生长发育[11],且植物通过根系从土壤中吸收养分,叶片通过光合作用同化和积累养分后,又以凋落物形式将养分归还土壤[12-13]。植物体的化学元素特征能够反映出土壤供给养分情况,因此,进行草地植物和土壤的C、N、P化学计量特征的研究,有助于了解植物的生长策略及其对环境变化和胁迫的适应能力,对于掌握草地生态系统植被生长、养分循环以及营养分配规律具有重要意义[7]。

狼毒(Stellerachamaejasme)属瑞香科狼毒属的多年生草本有毒植物,由于其具有种子量多,根系发达,再生能力强以及异株克生现象[14]等特点,与同生境中的其他植物争夺生长空间和营养空间,进而抑制了植被群落中优良牧草的正常生长发育,以及其具有很强的化感作用[15],抑制优良牧草种子的萌发[16],影响牧草的建植与分布,优良牧草产量及所占比例显著下降,形成了以狼毒为优势种的毒草型退化草地[17]。另外,安冬云等[18]研究表明瑞香狼毒能在一定程度上改善土壤理化性状,提高土壤生物学活性。鲍根生等[19]的研究表明狼毒斑块内土壤养分含量总体比狼毒斑块外高,从侧面证实了狼毒斑块具有明显的“肥岛”效应。可见,狼毒植株在退化草地定植和扩散过程中,在一定程度上对同生境草地植被群落结构及草地土壤养分循环过程产生影响。由于C、N和P的化学计量比被认为是营养过剩/限制生态系统健康的良好指标[20],因此国内外对于草地的化学计量特征进行了广泛探讨,包括不同尺度(放牧、演替阶段以及梯度等)[21-24]和温带草原植物群落[25]的生态化学计量学研究,但对于高寒草地的生态化学计量研究还比较缺乏,以及C∶N∶P的化学计量学在植物-土壤系统中的变化趋势和相互作用少见报道。同时,使用化学除草剂防除狼毒后的研究主要集中在宏观的草地群落结构和土壤养分变化等方面,然而,以单株狼毒为微斑块研究对象,针对防除狼毒后狼毒斑块的植被和土壤的生态化学计量特征的研究鲜有报道。基于此,本研究以生长状况相同的单株狼毒为研究对象,使用化学药剂防除后,对狼毒斑块的植物和土壤的C、N、P含量及化学计量比进行研究,拟回答几个问题:1)防除狼毒后狼毒斑块植物-土壤C、N、P生态化学计量特征变化如何?2)防除狼毒后狼毒斑块植物-土壤C、N、P含量及其比值之间的关系如何?探讨狼毒斑块的养分循环规律,以期为狼毒型退化草地的生态恢复及草地管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 自然概况

研究区位于青海省海北藏族自治州海晏县青海湖乡达玉德吉村(37°4′1″N,100°52′48″E),海拔3240 m左右,属高原大陆性气候,春季干旱多风,夏季短促,冬季寒冷漫长。年均气温0.20—3.4℃。年均降水量277.8—499.5 mm。年均日照2580—2750 h,年蒸发量为1400 mm左右,降水多集中在5—9月份,无绝对无霜期,牧草生长期短,为120—140 d。样区草地类型以高寒草甸化草原,以线叶嵩草(Kobresiacapillifolia)、垂穗披碱草(Elymusnutans)、狼毒(Stellerachamaejasme)为主要优势种,伴生种为草地早熟禾(Poapratensis)、羊茅(Festucasinensis)、萹蓿豆(Melilotoidesruthenica)、矮火绒草(Leontopodiumnanum)等。放牧强度约为7.94 羊单位/hm2,由于长期过度放牧导致狼毒种群密度持续增加,高达3—8株/m2。土壤类型为高山草甸土。

1.2 研究方法

2016年7月中旬狼毒盛花期,选取地势平坦,狼毒分布较为均匀的区域,建立80 m×80 m的围封试验区。依据邢福和宋日[17]以及赵成章等[26]的研究结果选取生长年限较长(枝条数≥20—25)的狼毒,以狼毒基部为中心,冠幅直径25—30 cm的范围划定为狼毒斑块内(SPW)。同时,将冠幅、生长年限相近的两株狼毒斑块间的区域划定为狼毒斑块外(SPO)。选取20株狼毒斑块内的狼毒在基部用木桩进行定点标记后,采用青海省畜牧兽医科学院研制的“狼毒净”对狼毒进行点喷防除[27]。2017年6月牧草返青期对标记点狼毒返青情况调查发现,狼毒死亡率高达98%以上,将防除后狼毒斑块定义为防除狼毒(SR)。

1.3 样品的采集与分析

2017年8月初,采用直径为30 cm的样圈对斑块内、斑块外及防除区进行植被调查,采用分种收获法采集样圈内出现的牧草以及用孔径4 cm的土钻采集样圈内0—20 cm土壤,每样圈取3钻混合成1个土样,带回实验室后,牧草在烘箱中105℃杀青30 min,再在65℃下烘干至恒重,测定地上生物量[28]后,将植物样品磨碎过0.15 mm筛后测定植物C、N、P的含量。捡除土壤中的枯物、石粒及植物根系等,在室内风干过2 mm筛后,用于土壤C、N、P的含量的测定。植物和土壤的C含量采用重铬酸钾—硫酸容量法测定,植物N含量采用H2SO4-H2O2消化蒸馏法,土壤N含量采用Clever Chem Anna 全自动间断化学分析仪测定,植物P含量采用钒钼黄比色法,土壤P含量采用氢氧化钠熔融—钼锑抗比色法[29]。每个样品测定重复3次,测定出C、N、P含量后,再计算C∶N、N∶P、C∶P值。

1.4 数据分析

通过Microsoft Excel 2019进行试验数据整理;采用SPSS 22.0软件对不同狼毒斑块间地上生物量及C、N、P含量及化学计量比进行方差分析;采用CANOCO 4.5软件进行不同狼毒斑块植物-土壤C、N、P含量及化学计量比的RDA分析;采用SigmaPlot 14软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 不同狼毒斑块植物地上生物量的变化

由图1可知,防除狼毒后总地上生物量有所下降,但禾本科生物量较狼毒斑块内有所增高,差异不显著(P>0.05),莎草科生物量变化不明显,豆科和杂类草地上生物量显著低于狼毒斑块内(P<0.05)。狼毒斑块内外除了杂类草地上生物量差异显著(P<0.05)外,其余功能群地上生物量差异均不显著(P>0.05)。

图1 不同狼毒斑块功能群地上生物量

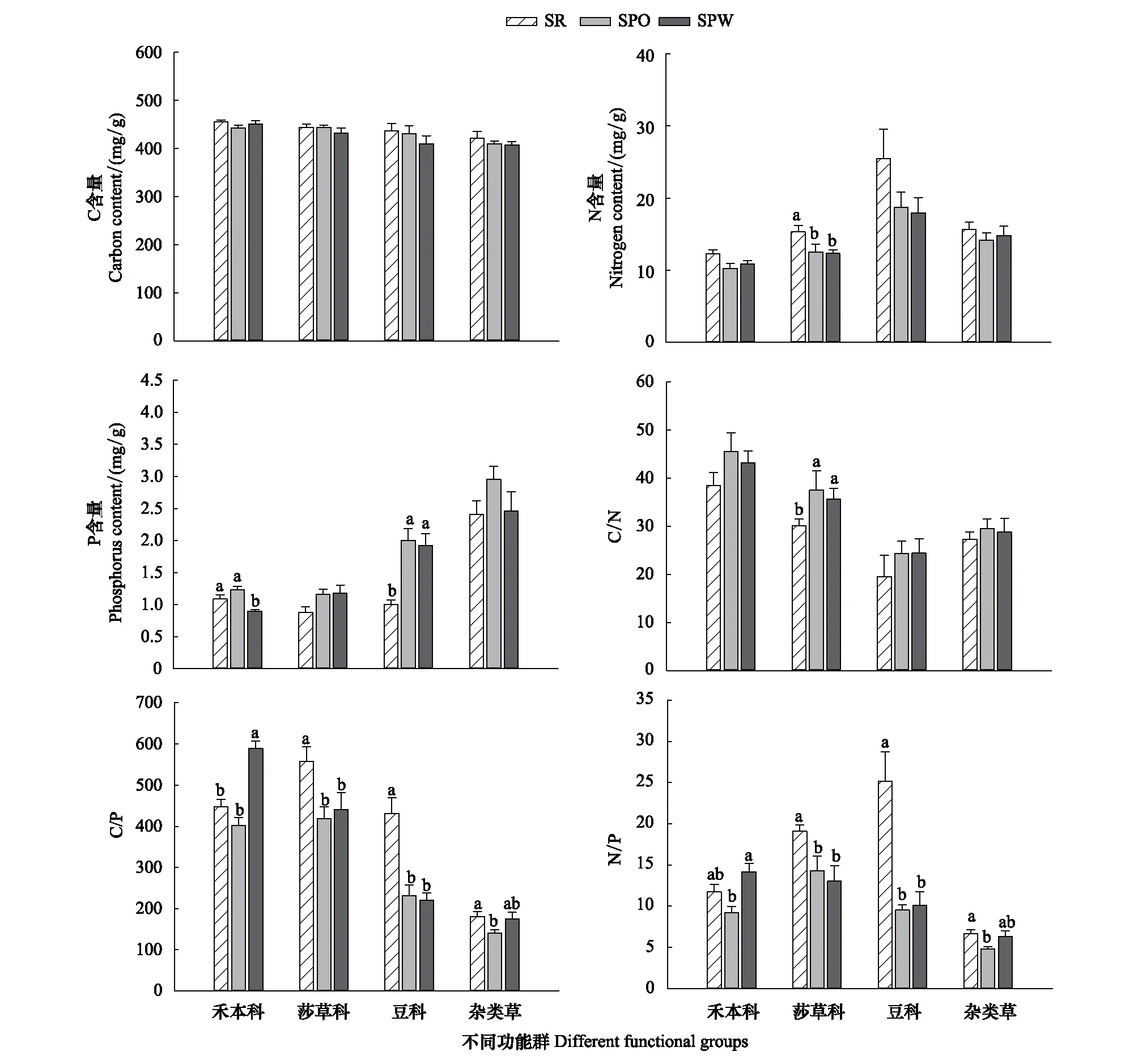

2.2 不同狼毒斑块植物C、N、P含量及化学计量比

由图2可知,不同狼毒斑块的各功能群植物C、N、P含量有一定差异,豆科植物N含量和杂类草P含量最高。各斑块植物C含量在各功能群差异均不显著(P>0.05),总体来说防除狼毒后植物C含量高于其他斑块;N含量也为防除狼毒高于其他斑块,且莎草科N含量显著高于其他斑块(P<0.05);P含量总体表现为狼毒斑块外高于防除狼毒和狼毒斑块内,禾本科P含量为狼毒斑块外显著高于狼毒斑块内(P<0.05),莎草科P含量为狼毒斑块内最高,但差异度不显著(P>0.05),豆科P含量为狼毒斑块内和狼毒斑块外显著高于防除狼毒(P<0.05),杂类草P含量为狼毒斑块外高于其他斑块。

图2 不同狼毒斑块植被功能群C、N、P含量及化学计量比

对于化学计量比来说(图2),不同狼毒斑块的C∶N表现为狼毒斑块外>狼毒斑块内>防除狼毒,且狼毒斑块外莎草科C∶N显著高于防除狼毒(P<0.05);植物C∶P和N∶P在各斑块内无明显变化规律,禾本科C∶P为狼毒斑块内显著高于防除狼毒和狼毒斑块外(P<0.05),N∶P为狼毒斑块内显著高于狼毒斑块外(P<0.05),与防除狼毒差异不显著(P>0.05);在莎草科和豆科C∶P和N∶P为防除狼毒显著高于狼毒斑块内和狼毒斑块外(P<0.05),杂类草C∶P和N∶P为防除狼毒显著高于狼毒斑块外(P<0.05),但斑块内外差异不显著(P>0.05)。

2.3 不同狼毒斑块土壤C、N、P含量及化学计量比

不同狼毒斑块土壤C、N、P含量及比值变化如图3所示,C含量、P含量以及C∶P表现为狼毒斑块内>狼毒斑块外>防除狼毒,N含量和N∶P为防除狼毒>狼毒斑块内>狼毒斑块外,但差异均不显著(P>0.05);C∶N表现为狼毒斑块内和狼毒斑块外显著高于防除狼毒(P<0.05)。

图3 不同狼毒斑块土壤C、N、P含量及化学计量比

2.4 不同狼毒斑块植物-土壤 C、N、P含量及化学计量比的相关分析和RDA分析

由表1可知,在不同斑块内,植物和土壤C、N、P含量及化学计量比有一定的相关性,其中防除狼毒后植物N/P与土壤N/P显著正相关;狼毒斑块内的植物P与土壤C/N显著负相关,而植物N/P与土壤C/N显著正相关;狼毒斑块外表现为植物N/P与土壤C/N显著正相关。

表1 不同狼毒斑块植物-土壤C、N、P含量及化学计量比的相关分析

RDA分析结果显示(图4),植物与土壤C,C∶N、C∶P、N∶P之间夹角小于90°,表现两两显著正相关,且植物N∶P的箭头较土壤的长,表明植物对土壤N∶P具有正面影响。相反,植物与土壤的N,P之间夹角均大于90°,两两显著负相关,其中P的夹角较大,表明相关性更强,且植物N的箭头相对较长,对土壤N的负面影响较大。另外,防除狼毒后对植物和土壤的N含量,N∶P以及植物P含量影响较大,狼毒斑块内对植物和土壤P含量比较敏感。

图4 不同狼毒斑块植物-土壤C、N、P含量及化学计量比的RDA分析

3 讨论

狼毒作为天然草原上的主要有毒植物,既直接与周围其它植物竞争空间和营养,又通过释放化感物质直接或间接地影响周围植物的生长发育[15]。在本研究中通过测定不同狼毒斑块的地上生物量可知,狼毒斑块内的总地上生物量最高,这有可能跟狼毒具有一定的“肥岛”效应有关[19],狼毒富集大量的营养物质,致使狼毒株系周围的植物营养丰富,植物生长较好,同时狼毒斑块内的杂类草地上生物量显著高于狼毒斑块外和防除狼毒,这说明狼毒对禾本科和莎草科等优势种具有一定的抑制作用,同时也为杂类草生长提供了大量空间。而防除狼毒后解除了狼毒的抑制作用,禾本科地上生物量有所升高,而豆科和杂类草地上生物量显著减少,这有可能是防除狼毒后禾本科等优势植物生长限制解除,重新与豆科和杂类草竞争生长空间,导致阔叶类植物减少[30]。从研究结果来看,狼毒主要通过对禾本科植物产生影响来影响草地植被,而对莎草科植物影响不大。

C是植物体内的结构性物质[21];而N、P是影响植物和生态系统功能的限制性基本元素,不仅在植物个体发育中起着关键作用,而且直接影响植物群落组成和植物生理活动,决定着生态系统的结构、功能和生产力[31]。对同一物种来说,结构性物质受生境的影响较小,且含量稳定,但功能性和贮藏性物质的含量很容易受外界环境的影响,且变化较大[32]。在本研究中,不同狼毒斑块的不同功能群C含量变化均不显著,而N、P含量变化明显,其中防除狼毒后莎草科的N含量显著高于其他斑块,豆科植物的N含量明显高于其他功能群植物,这可能与豆科植物的固氮作用有关[33];豆科植物P含量表现为防除狼毒显著低于狼毒斑块内外,而禾本科植物P含量表现为狼毒斑块内显著低于防除狼毒和狼毒斑块外。防除狼毒后植物功能群的C/N均低于狼毒斑块内外,其中莎草科植物的C/N显著较低,这可能是由于防除狼毒后各功能群植物生长速率增加,需要大量的核糖体RNA合成蛋白质,由于核糖体RNA中含有大量P,从而使得各功能群植物具有较低的P含量以及C/N,这与Sterner等[34]提出的生长率假说一致。而对于C/P和N/P值,防除狼毒后莎草科、豆科和杂类草的值显著高于其他斑块,其原因可能是防除狼毒释放了大量养分和空间,莎草科、豆科和杂类草需要吸收大量的C、N来促进生长,这与Elser等[4]研究结果快速生长的植物一般有较低的C/P和N/P比相反,这可能是在防除狼毒斑块内莎草科、豆科和杂类草的P含量较低,受P限制有关。Aerts等[10]研究表明N/P化学计量比可作为植物限制性养分判断的指标之一。Drenovsky等[35]研究表明植物N/P<14反映植物生长受N限制,N/P>16反映植物受P限制,14

土壤作为草地生态系统中植物的生存场所,为植物源源不断的提供生长生活所必须的营养元素,同时土壤又是一个巨大的微生物库,这使得养分能在植物和土壤之间完成转化,其中C、N、P是植物和土壤之间转化的主要元素[36]。勒佳佳等[37]和刘海威等[38]研究表明草本植物多样性及丰富度均能够显著影响土壤养分含量,而植物-土壤与环境不同的互作过程和方式也显著的影响着土壤C∶N∶P化学计量学特征。在本研究中不同狼毒斑块的土壤C、N、P含量差异不显著,但C含量为防除狼毒后最低,而N含量为防除狼毒后最高,这可能是由于防除狼毒后植物从土壤中吸收C元素导致C含量下降,而防除狼毒后豆科植物生物量显著降低,影响土壤中氮的固定。植物对土壤养分的利用方式和过程显著的影响土壤化学计量比[8],防除狼毒后的C/N值显著低于狼毒斑块内外,这说明防除狼毒后植物具有较高的生长速率,对土壤有机质的利用率高,进而导致土壤相对贫瘠[39],这也证实了Bowman的研究中提到的植物在自身养分贫瘠的情况下往往具有较高的养分利用效率,是植物适应贫瘠养分状态的一种策略[40]。土壤N和P养分是决定植物生产力的重要环境因子,是土壤肥力高低的重要指标[41]。在本研究中N/P值在防除狼毒斑块内的大于10,说明防除狼毒斑块土壤受N和P共同限制,而狼毒斑块内外的N/P值均小于10,说明土壤主要受N限制。

在草地生态系统中,土壤和植物之间的C、N、P差异代表生产者及土壤微生物为维持生态平衡面临的养分竞争格局[42]。本研究显示不同狼毒斑块植物和土壤C、N、P含量及化学计量比具有一定的相关性,但植物和土壤的C、N、P含量的相关性均不显著,这说明植物中的养分不是单一的来自于土壤,比如植物本身的光合作用和固氮作用也是其养分的一部分来源[43]。防除狼毒后植物N/P与土壤N/P显著正相关,这与上述的防除狼毒后植物和土壤的N/P说明的问题一致,均受到P的限制。而RDA分析结果也表明植物对土壤N∶P具有正面影响,且植物和土壤的P相关性更强,这也进一步加深了上述的结论,也说明了防除狼毒后土壤中的P元素可能是限制植物生长的主要因子,这与Vitousek & Howarth研究显示的土壤中N、P含量的多少作为判断植物生长是否受限制的两种营养元素一致[44]。由此可知,植物通过从土壤中不断的吸取养分来维持自身的生长发育,又通过凋落物等方式将养分归还给土壤,总体上实现了C、N、P养分在狼毒型退化草地中植物库和土壤库之间的循环和流动。

4 结论

狼毒主要通过对禾本科植物产生影响来影响草地植被,植物体内的N、P含量变化明显,防除狼毒后植物具有较高的生长速率会从土壤中吸收大量的养分,对养分的利用率较高,进而导致植物和土壤的C/N值显著低于狼毒斑块内外,且狼毒防除后植物对土壤N∶P具有正面影响,且植物和土壤的P相关性更强。因此,探讨植物-土壤的相互作用及其生态化学计量关系特征,可以从生态化学计量特征的角度了解养分循环途径,为促进生态化学计量学理论的发展提供新的科学依据,也为毒草性退化草地的恢复和利用提供新的思路。