关于中国农业工程类专业建设和人才培养的若干思考

应义斌,泮进明,徐惠荣,林 涛,韩鲁佳,康绍忠

·专题论坛——农业工程学科发展研究·

关于中国农业工程类专业建设和人才培养的若干思考

应义斌1,泮进明1,徐惠荣1,林 涛1,韩鲁佳2,康绍忠3

(1. 浙江大学生物系统工程与食品科学学院,杭州 310058;2. 中国农业大学工学院,北京 100083;3. 中国农业大学水利与土木工程学院,北京 100083)

新时代全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化赋予了农业工程新的职责和使命,提供了更加广阔的天地和发展机遇。大学面临着科技发展的新挑战、社会发展的新要求和人才需求的新变化,未来的教育将更加开放、适合、人本、平等、可持续。农业工程教育面临前所未有的挑战和机遇,迫切需要我们思考应如何培养高度智能化的未来农业的创造者、引领者和支撑者;思考如何聚焦本学科专业,坚守农业工程主体地位,使学科专业形成螺旋式上升的良性循环。该文分析了国际农业工程学科专业的发展,表明国际农业工程人才培养已凸显农业、工程、生物、信息的交叉,交叉融合的核心课程体系已成为专业学生不可替代性的标签。该文认为,强化本专业学生的不可替代性是强化学科专业主体地位和推动学科专业声誉形成螺旋式上升良性循环的关键所在,建议通过4个转变(从注重知识本位向提升素养本位转变,从专业教育向专业+通识教育并重转变,从高度专业化培养向宽专交融合转变和从偏重职业技能向注重全面成长转变),推动“新农业工程”的建设。

农业工程;专业建设;人才培养

0 引 言

农业是支撑国计民生的第一产业,乡村振兴是中国重大战略,紧缺的劳动力资源、高品质的消费需求、严格的生态环境要求和日益加剧的国际竞争形势促使中国农业迅速向机械化、信息化、精细化、智能化与无人化的方向快速发展。国家领导人高度重视农业的机械化、智能化,毛泽东主席于1959年提出著名论断“农业的根本出路在于机械化”,习近平总书记于2018年明确指示“大力推进农业机械化、智能化,给农业现代化插上科技的翅膀”。当前,物联网、人工智能、5G、区块链、大数据、机器人等高新工程技术与高新农业生物技术发展迅猛,不断融合孕育新业态。为了深入贯彻习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表重要回信精神,积极推进新农科和新工科建设,教育部明确提出探索建设面向智能农业、农业大数据等农林产业发展前沿的新兴涉农专业。在国际上,有着百年历史的农业工程学科,内涵已从原来简单的工程技术在农业上的应用,发展到强烈依赖于农学、工程、生物、信息等的互相渗透与融合。新时代在为农业工程学科、专业与行业提供新机遇的同时也带来新挑战,迫切需要农业工程学科与专业推动改革,加速知识交叉融合,建设“新农业工程”,培养新型人才。本文从全球高等教育所面临的新形势、农业工程教育所面临的新机遇、国际农业工程学科专业发展对我们的启示、加快推动中国“新农业工程”建设的若干建议等4个方面阐述了对中国农业工程类专业建设和人才培养的思考。

1 全球高等教育所面临的新形势

1.1 科技发展给教育带来的新挑战

科技发展日新月异,为大学的教育提供了新手段,也给传统教育方式带来了前所未有的新挑战。如以“互联网+教育”的典型产物慕课(Massive Open Online Course,MOOC),以联通主义理论和网络化学习的开放教育学为基础,将分布于世界各地的授课者和学习者通过某一个共同的话题或主题联系起来。慕课首次成功的应用是George Siemens与Stephen Downes设计和领导的《连通主义与连通知识》课程,该课有25位来自加拿大曼尼托巴大学的付费学生,另有数千位世界各地的免费学生在线参与。2011年,16万人注册了斯坦福大学开设的《人工智能导论》,取得重要突破。目前国际上已形成Udacity、Coursera、edX等优秀慕课平台,如Udacity学习人数最多的课程为,学习人数达2.2百万人次,传播力可见一斑。中国是世界慕课大国,中国大学MOOC平台上线慕课数量已超5 000门,学习人次突破7 000万,学习人数最多的课程为《Python语言程序设计》,约19.6万人次。由此可见,慕课通过互联网等先进技术,能将一批优秀授课者的智慧融于一体,制作一门优秀的课程并迅速将之传播至全球,这种优势是任何一门由少数几名教师通过面对面传统方式讲授的课程所不能比拟的。

面对着科技发展给教育提供的新手段,大学甚至面临着生存的挑战。2013年,美国杂志认为美国4 500所大学将在50年内消失一半。2017年,哈佛大学商学院教授克莱顿·M·克里斯坦森认为,慕课是一个潜在的“颠覆性技术”,将消灭许多平庸的大学,预测未来的10~15 a里,一半多美国大学将处于破产之中或破产边缘。

1.2 教育改革的新趋势

1.2.1 信息技术驱动下,高等教育教与学的方式发生重要变化

信息技术驱动下,高等教育教与学的方式发生重要变化。一是大学的边界越来越模糊,与外部的信息交互越来越便捷,实体大学向虚拟大学转变,封闭大学向开放大学转变。二是在人类智能与机器智能协同模式下,学习平台和学习机会得以大大拓展,教育1.0向学习2.0转变。

虚拟大学与开放大学是运用现代信息技术,在互联网络上创办的、不消耗现实教育资源和能量的,并且有现实大学特征和功能的一个办学实体,有政府远程培训、远程教学大学、传统大学开放的远程教育课程、私立远程教育学院等模式。英国开放大学于1969年经皇家特许令批准而成立,有权颁授本科及研究生学位,总部坐落在北伦敦,在英国各大城市均设有教学中心,是世界上第一所成功落实以电视、电台、函授等远距离方式进行远程教育的大学,这种跨越时空的开放式教育方式,被誉为“英国教育史上的一次伟大革新”。美国凤凰城大学于1989年推出了第一个网上教学计划,后逐步发展成网上校园,目前国际互联网已成为该大学的重要教学基地。中国于1999年在深圳创建了虚拟大学园,现已聚集了65所国内外知名院校,包括北京大学、清华大学等49所中国内地院校,香港大学、香港中文大学等6所香港院校,佐治亚理工学院等7所国外院校以及中国科学院、中国工程院院士活动基地和中国社会科学院研究生院。中国的国家开放大学创立于2012年,是一所以现代信息技术为支撑的“互联网+”公立成人高校,云教室遍布中国大陆地区31个省、自治区、直辖市,基本覆盖西部地区,并进入部分“一带一路”国家。

随着互联网、大数据、云计算和物联网等技术不断发展,人工智能对各个行业领域的驱动效应日益显著,不断引发链式突破。在人类智能与机器智能协同模式下,教育1.0向学习2.0转变,教与学互动的新式空间与新式方法不断产生[1]。在未来,传统的人、物理世界的二元空间将转变为人、物理世界、智能机器、虚拟信息世界的四元空间,物理世界与虚拟信息世界将更加交互并行,从而极大拓展了学习2.0的学习平台和学习机会。在这个四元空间里,智能机器在物理世界和虚拟信息世界并存,三者协同开放,多维共生,智能增强,支撑教与学之间的交互耦合变得前所未有的紧密,学生是探究者、发现者与合作者,教师是支持者、引导者与组织者[2]。大学是学习2.0环境的参与者和驱动者,一流大学将引领学习2.0模式下的高等教育创新。

1.2.2 基于开环的教育革命

美国斯坦福大学发布“2025开环大学计划”,施行显著不同于传统闭环大学的开环教育革命,改革传统学制、学习模式和教育模式,旨在打造学生遍布全球的开放式校园,促进教育和社会、产业的链接互动[3]。第一,改革传统学制,与传统闭环大学相比(一般18~22岁学生入学,并在4 a内完成本科学业),该计划创新性地解除了入学年龄的限制,同时延长了学习期限,由以往连续的4 a延长到一生中任意加起来的6 a。第二,改革学习模式,打破了传统的四年制,施行自定节奏的教育(Paced Education),分成校准(Calibrate)、提升(Elevate)和激活(Activate)三阶段,学生自主安排和完成各阶段的学习。第三,改革教育模式,改变传统大学中按照知识来划分院系的方法,由“专业导向”变为“能力导向”,按照学生的能力水平重新建构院系。围绕“当下技能值”对学生进行过程性考察和考核,学生的成绩单不再是简简单单的分数,而是系统展示学生正在学习什么、学会了什么、技能处于什么层级。雇主通过系统的能力数据,能更精准地遴选出与企业需求相匹配的用人对象。世界上七所殿堂级高校,美国的 HYPMS(哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、麻省理工学院、斯坦福大学)与英国的剑桥大学与牛津大学,都在思考与推行这样的教育改革。

1.2.3 未来教育的特点

未来的教育是怎么样的?教育部副部长杜占元[4]于2016年“G20教育对话”大会上讲话指出,面向2030的教育,应该是更加开放、更加适合、更加人本、更加平等、更加可持续的教育。在全球化加速推进和信息化迅猛发展的背景下,面向2030的教育应该是更加开放的教育。随着信息技术与教育的深度融合,极大改变了传统教学的组织形式,突破了教育时间、空间、对象的限制,时时、处处、人人可学,都有机会畅游在网络学习的海洋。未来的教育更注重满足学生的个性化和多样性需求,面向2030的教育应是更加适合的教育。每一个学生都是独立的个体,拥有着不同的潜力和禀赋,需要得到适合的教育和个性化的教育。这也与2000多年前中国教育家孔子提出的因材施教、有教无类的思想相同。未来的教育更重视学生的心灵和幸福,面向2030的教育应是更加人本的教育。教育是心灵与心灵的碰撞,是灵魂与灵魂的启迪。面向2030的教育,应该更加尊重学生,关爱学生,以学生为本,为学生一生的幸福和成长奠基。未来的教育应该让所有孩子都能享受到优质教育资源,面向2030的教育应是更加平等的教育。教育是一项最基本的人权,所有人都应有机会获得全纳、公平、优质的教育和终身学习的机会,这应是面向2030的教育优先关注的议题。未来的教育倡导学习能力的养成和贯穿终身的教育,面向2030的教育是更加可持续的教育。在人类社会迈向2030的伟大征途中,教育权既是发展权,也是生存权。教育是实现人人享受尊严生活,实现可持续发展目标的核心。社会发展日新月异,贯穿终身的学习能力的培养愈加重要。

1.3 社会经济发展的新要求

现代社会已开始进入后物质时代,以物质为导向的人才培养模式越来越不适应社会发展需求[5]。物质时代追求物质丰富化和利益最大化,物质的崇拜与消费盛行,欲望过多,不可避免地造成了现代人心灵的困顿和精神的迷茫。这种风气渗透到了社会的各个角落,高校的象牙塔也未能幸免,学生的人生观、世界观和价值观受到了毒害,人才培养潜移默化地产生了工具化、商业化、功利化、世俗化的倾向。曾引发中国社会广泛关注的“钱学森之问”——“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”和北京大学钱理群教授所提的我们正在培养“精致的利己主义者”,折射出以物质为导向的人才培养模式的严重弊端。

后物质时代的高等教育应该更加注重促进人才个体、发展、完善和自我价值的实现,即人本主义教育思想[5]。未来的人才应能适应后物质时代社会的发展,面对竞争,以实现自我价值为目的,从认知自我开始到养成习惯、激发兴趣,养成习惯,追求幸福,不断实现自我,最后树立尊严;而目前我们的学生培养目标大多还是毕业后找一份工作和一份职业,高等教育与职业教育相差无几。联合国科教文组织发布的“教育2030行动框架”中指出,教育应致力于个体的全面发展[6]。与物质时代相比,后物质时代的高等教育将从知识本位转变为素养本位,从专业技能转变为全面成长,从追求成功转变为实现价值,从物质富足转变为幸福体验,应具有通识教育与专业教育互相融合、逻辑思维与表达能力同步成长、科学精神与人文素养协调发展的特征,以促进学生全面成长和帮助学生实现自我价值为最终目的[5]。

1.4 人才需求情况的新变化

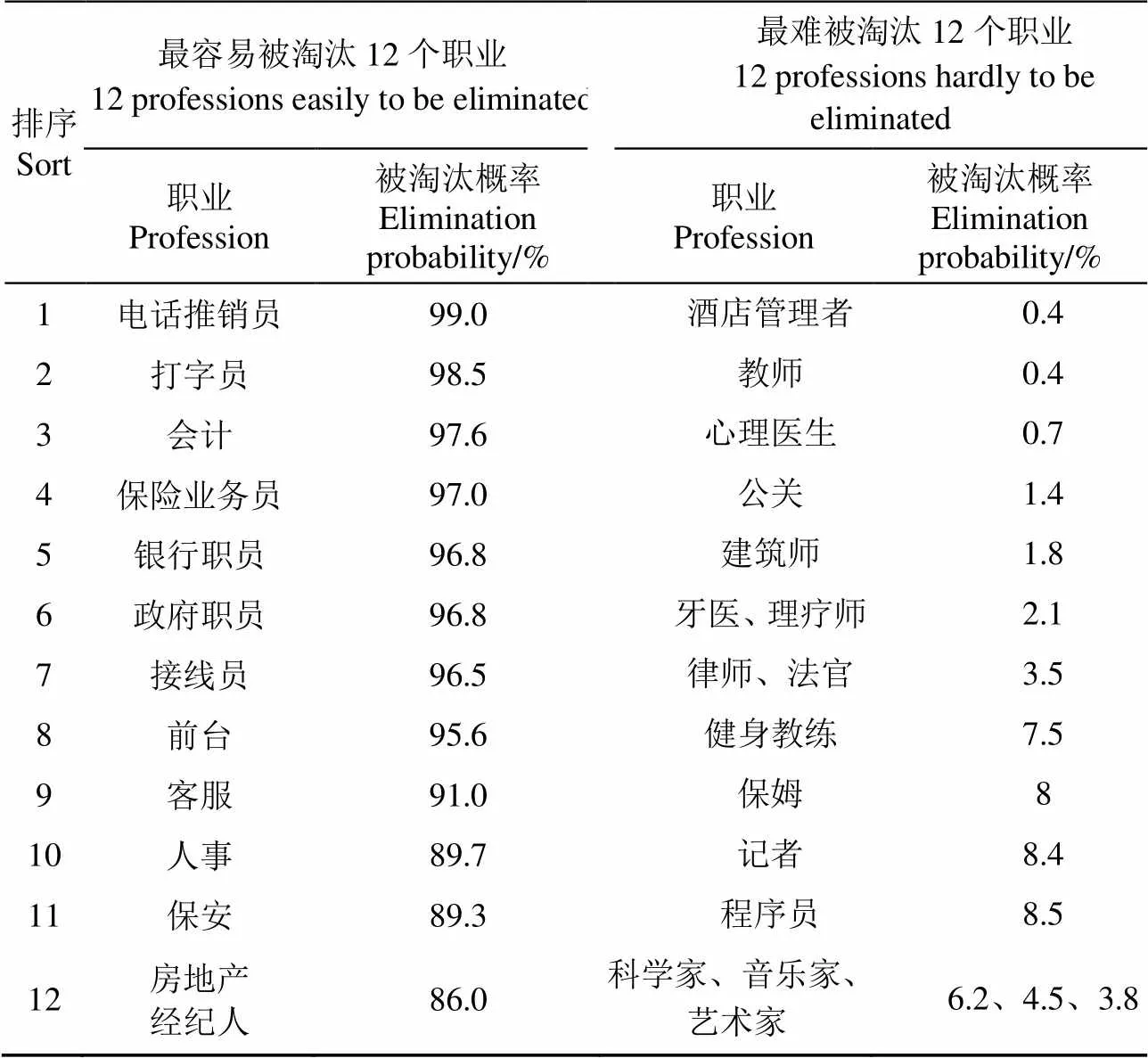

“机器换人”正在各行各业发生,给人类的生活、学习、工作等带来天翻地覆的变化,也引发了人才需求与求职就业等的深层次变革。据报导,英国广播公司(British Broadcasting Corporation,BBC)于2017年基于剑桥大学研究者的数据体系分析了365种职业在未来的被淘汰概率(表1),结果表明,最容易被机器人替代的工作的特征包括对创新能力要求低、简单训练即可掌握技能,含有大量的重复性质、流水性质,工作空间狭小、与外界缺乏联系,如电话推销员、打字员和会计等;而酒店管理者、教师和心理医生等包含以下3类技能要求的职业被取代的可能性非常小:需要较高的领导能力、社交能力、协商能力,需要对他人扶助关切、心理辅导、心灵关爱,需要艺术修养、创新思维、创意审美的能力[7]。因此,创新思维的培养至关重要,这也是素质教育的主要内容之一。创造性思维不仅来源于知识、好奇心和想象力,也来源于超越短期功利主义的价值取向。

表1 2017年BBC对职业在未来的被淘汰概率分析[7]

2 农业工程教育所面临的新机遇

2.1 技术变革的速度前所未有,为农业工程教育发展拓展了新疆域

当今世界技术变革的速度前所未有,物联网、人工智能、5G、区块链、大数据、机器人等高新工程技术蓬勃发展,为农业工程教育发展拓展了新疆域。以人工智能为例,国务院于2017年7月发布了《新一代人工智能发展规划》[8],提出中小学课程要开设人工智能课,由此可见国家对发展人工智能的重视程度处于什么样的高度。人工智能最吸引眼球的例子莫过于AlphaGo和李世石的比赛。李世石和AlphaGo比赛的时候,第三盘李世石赢了,那天晚上在李世石和棋友们聊天的时候,AlphaGo又下了100万盘棋。100万盘棋,人一生又能下多少盘棋。所以第2天和李世石比赛的时候,李世石还是李世石,但AlphaGo已经变成AlphaGo2了。这就是人工智能,这对我们的教育意味着什么?此外,国家专门在《“十三五”国家科技创新规划》[9]中对“深海、深地、深空、深蓝”这4个词进行了全面的阐释,虽然与农业工程学科领域差距比较远,但我们仍然要关注,因为这可能与我们目前的生活没关系,但是我们无法想象20年后跟农业工程的关系如何,就像我们20年前无法想象今天的中国。

2.2 中国农业新业态蓬勃发展,为新型农业工程人才提供了新机遇

全球智能农业、农业大数据等农业新业态蓬勃发展,为农业工程新型人才提供了前所未有的新机遇。中国为了推动相关产业发展,先后出台了《中国制造2025》《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》《数字农业农村发展规划(2020—2025)》《农业农村部关于加快畜牧业机械化发展的意见》《农业农村部关于加快推进设施种植机械化发展的意见》等相关重大战略规划与发展意见,迫切需要新型人才的支撑。

高度智能化将是未来农业的重要特征。据联合国粮食及农业组织预测,2030年世界总人口将达85亿,2050年将达97亿。据测算,全球粮食产量必须提高70%才能养活这么多人口。在摩天大楼里种植粮食蔬菜的垂直农场——“垂直农业”以其无限的发展空间与生长优势,成为解决未来吃饭问题的一条必然之路,也是未来农业发展的一条必然之路。早在20世纪初,美国地质学家吉尔伯特·埃利斯·贝利就提出“垂直农业”这个术语,此后很多建筑师以及相关领域的研究人员对其进行了长期的探索和研究。2007年,美国哥伦比亚大学教授环境卫生学及微生物学名誉退休教授迪克森·戴斯珀米尔与他的学生一起提出了“垂直农场”的概念。他们希望在建筑物里能够出产人们所需的食物,比如在一层喂养罗非鱼,在12层种植西红柿……,所有的水都被循环利用,植物不使用化肥,产生的甲烷等气体和牲畜的排泄物被收集转成为能源。在随后的发展中,多个垂直农场的设计或实物进入了人们的视野,如迪拜绿洲大厦垂直农场、新加坡热带地区生态设计大厦、美国蜻蜓垂直农场等。近年来,垂直农业概念企业已成为资本风口竞相追逐的对象,如AeroFarms、Bowery Farming、Plenty、Infarm、Crop One等等。在如此高度智能化的未来农业中,农业工程应当占有关键的一席之地,如何培养农业新业态的创造者、引领者和支撑者已成为农业工程专业最大的命题。

2.3 在农业新业态浪潮中,农业工程行业面临着多方竞争的新挑战

在全球农业产业技术变革和发展趋势下,在中国农业规模巨大和农业人口老龄化的矛盾日益加深的现实中,国内的高新技术企业巨头等也纷纷涉足智能农业领域,农业工程行业中传统企业在农业新业态浪潮中面临这些高新技术企业巨头的强劲竞争。网易2009年投身养猪业,2017年网易味央猪场成为中国第一个敢直播的养猪场。猪场位于浙江安吉,“绿水青山就是金山银山”思想的发源地。生猪的存栏量约2万头,整个猪场只需6个技术人员负责日常生产。猪住上了舒适的公寓,自动饲喂由天然谷物、蔬果、杂粮制成的饲料,听着舒缓的轻音乐。猪有了厕所,排泄物集中收集,废水、废气、废渣,在环保处理中心经历沉淀、分解、过滤,最终的废渣和污泥转化为生物肥,净化水水质超过城市自来水标准。阿里于2018年与特驱集团合作智能养猪,通过阿里云ET大脑,利用高新技术对养猪场进行系统监测、预警及管控,如通过热红外测温技术和声学识别技术,监测猪的体温和咳嗽的声音,做出疫情预警;通过图像识别技术,建立每一头生猪的档案,自动监测仔猪的出生数量、顺产还是剖腹产等。2016年,京东集团和国务院扶贫开发领导小组签署了《电商精准扶贫战略合作框架协议》,共同探索电商精准扶贫,每只跑步鸡都戴上了智能计步脚环。2017年,华为联合中国电信和银川奥特,对传统奶牛监控系统进行改进,推出了基于NB-IoT牛联网产品。2017年,首农股份与中信农业宣布联合收购英国樱桃谷100%股权。

2.4 新农科和新工科建设全面展开,对农业工程专业提出了新要求

2017年,教育部高度重视新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”“北京指南”新工科建设“三部曲”,深化工程教育改革,建设工程教育强国,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式和中国经验。2019年9月,习近平总书记在给全国涉农高校书记校长和专家代表的回信中指出:“新时代,农村是充满希望的田野,是干事创业的广阔舞台,中国高等农林教育大有可为”,为涉农高校立德树人、强农兴农、培养知农爱农新型人才指明了方向。2019年,新农科建设奏响“三部曲”,安吉研讨会、北大仓行动工作研讨会和北京指南工作研讨会先后召开,对新农科建设进行了系统研究和整体部署,全面推进高等农林教育改革和提升高等农林教育服务经济社会发展能力。“安吉共识”从宏观层面提出了面向新农业、面向新乡村、面向新农民、面向新生态的“四个面向”新理念,服务中国农业农村现代化和中华民族伟大复兴事业,为世界提供中国方案[10]。“北大仓行动”从中观层面提出了新型人才培养行动、专业优化攻坚行动、课程改革创新行动、实践基地建设行动、优质师资培育行动、协同育人强化行动、质量标准提升行动、开放合作深化行动的“八大行动”新举措[11]。“北京指南”进一步提出实施新农科研究与改革实践项目,标志着新农科建设的全面展开[12]。中国新农科和新工科建设已全面展开,农业工程类专业作为农业现代化服务的工科类专业,迫切需要进行深入改革,建设“新农业工程”。

但目前中国农业工程类专业整体上未能及时创建新专业来引领高新技术蓬勃发展而产生的新业态需求,且在相关新专业的创建中不占优势。2018年,南京农业大学申请并获批“人工智能”专业(工学,专业代码080717T),该专业由该校农学院牵头,信息科技学院和工学院联合建设。2019年,华中农业大学植物科学技术学院与吉林农业大学农学院申请并获批“智慧农业”专业(农学,专业代码090112T);中国农业大学工学院申请并获批“农业智能装备工程”(工学,专业代码082307T)。此外,涉农高校也成立了数个相关学院,如华南农业大学成立了人工智能学院。此外,2018年国务院学位委员会、教育部将原有的40个领域工程硕士调整为电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输等8种专业学位类别,工程博士也做相应调整[13],农业工程归入机械大类。

3 国际农业工程学科专业发展对中国的启示

3.1 国际农业工程人才培养已凸显农业、工程、生物、信息的交叉

随着科学技术和社会经济的发展,有着百年历史的农业工程学科,其内涵已从原来简单的工程技术在农业上的应用,发展到今天已经强烈地依赖于农业、工程、生物和信息的互相渗透与融合。原农业工程专业人才培养体系偏重于工程技术,课程体系缺乏综合性,因而培养的学生缺乏对生物和农业的系统了解,已不能完全适应科技和产业发展日趋综合化的要求。为了适应这一新的形势,发达国家的农业工程学科在20世纪80年代中就开始了对农业工程类专业的改造,纷纷将原农业工程类专业改造成了农业与生物系统工程等专业,工程、信息与农业、生物交叉融合的专业特征更加明显,对原有的人才培养体系也进行了彻底的改造和拓展,从而大大增强了专业的适应性和竞争力,使美国农业工程学科的本科教育实现了跨越性发展,农业工程学科对经济社会发展的杰出贡献为全社会所公认,农业工程师成为社会经济发展中具有重要地位且独具特色的职业工程师类别,前景看好。如“财富(福布斯)”杂志在2012年5月9日发表了一篇题为“The Top Majors For The Class Of 2022”的文章,作者为2022级新生列出了十大最好的专业,农业工程位于数学和机器人之后,列在第三位[14]。

3.2 美国农业工程类本科专业(方向)课程体系分析

如前所述,在欧美发达国家,农业工程学科的内涵已从原来简单的工程技术在农业上的应用,发展到强烈地依赖于农学、工程、生物、信息的互相渗透与融合,如20世纪80年代中开始创新性建设的工程、信息与农学、生物等交叉融合的课程体系使美国农业工程学科的本科教育实现了跨越性发展,所培养的人才很好地适应了科技和产业发展日趋综合化的要求。美国爱荷华州立大学(Iowa State University)两位学者[15]于2012年对美国86个农业工程类本科专业(方向)课程体系的119门专业基础课和专业课进行了系统分析(表2)。结果表明,在119门专业基础课和专业课中,开设率大于50%的有24门,占20%;开设率大于20%的有36门课,占30%。另外值得注意的是,统计学的开设率达到67%,工程经济学的开设率达到39%。

3.3 核心课程体系是专业人才不可替代性的标签

什么是农业工程专业人才的识别特征?如何使得农业工程专业的学生具有不可替代性?这2个问题的答案归根结底在于农业工程专业的核心课程体系。农业与生物系统工程师(Agricultural and Biosystems Engineers,ABE)即为懂农业的工程科学家/工程师,不仅需要工程技术背景,拥有计算和构思的能力,同时也需要农业与生物学背景,拥有描述和联想的能力。急需联合各高校深入分析ABE知识体系的基本要素,完善与创建专业核心课程体系,明确专业的特色优势。国际上对ABE的主流定义为“We specialize in those products made from,used with or applied to biological organisms. We are as familiar with this material as we are with our engineering sciences,and this symbiosis between biology and engineering gives us unique capability in our modern world”。ABE的知识体系与能力应以数、理、化作为基础,还应全方位地了解农业与生物学的基本原理、发展规律和潜在应用,兼具高等工程学科和农业与生物学的良好基础,具备与农业与生物学家和其他专业工程师(如土木、化学、机械和电气等)协作的能力。除了具备工程科学技术的良好基础外,还应具备以下知识背景与能力:充分了解基本的生命过程(生物化学,从细胞、有机体到整个生态系统等),以便能够基于生物科学原理进行正确的工程设计;了解生物有机体与其所处的物理环境的相互关系;在设计生物系统时,能全面考虑生物有机体的物理特性、环境响应和生命过程的需求等;充分了解生物和有机体的化学与物理特性的唯一性和时间性;在面对高度多变、不稳定和不可知的复杂情况时,懂得如何进行训练有素的工程设计与总体决策。

表2 美国86个农业工程类本科专业(方向)课程体系中开设率20%以上的专业基础课和专业课

4 加快推动中国“新农业工程”建设的若干建议

4.1 聚焦农业工程,坚守农业工程学科专业的主体地位

农业工程学科专业应坚守与聚焦本学科专业,提高学科队伍的专注度,保障学科专业的地位在螺旋式上升的良性循环中不断提升(图1)。这是由于一旦学科队伍保持高度的精力专注度,就会专注于培养本领域人才,强化本专业与学科的优势和创造本领域的创新成果。本领域的人才培养质量与本学科专业的优势特色若能得以提升,就可提高本学科专业的毕业生的不可替代性,并且为本学科提供优质的研究生生源,随之可提高本学科的创新能力,进而促进本领域创新成果的产生。毕业生不可替代性和本领域创新成果的提高无疑都会提升本学科专业对本行业发展的贡献,促使行业发展速度、行业社会地位、本学科专业的社会声誉、本学科的全国学科地位及校内学科地位等形成螺旋式上升的良性循环。

反之,如果对本学科专业坚守不足,在学校中派生出其他学科专业,成为其他学科专业的发源地,学科专业的地位就容易陷入非良性循环。近期看,派生出其他学科专业使学院师资和学生规模得以扩大,提升了学院的校内地位,但同时也造成本学科专业在院内的地位下降。长远看,派生出来的学科专业从学院独立出去,不可避免造成学院实力的下降和学院在校内的地位下降。与此同时,由于本学科专业对自身聚焦不够,会造成教师队伍精力分散,专注度降低,对专业与学科的人才培养和优势特色产生负面影响,引起毕业生不可替代性和本学科研究生生源质量的降低;学科队伍的专注度降低也使得学科可产生的创新成果减少。本学科研究生生源质量的降低进而导致学科创新能力降低,也使得学科创新成果减少,从根本上弱化了对本行业发展的贡献,引发行业发展速度下降、行业社会地位下降、本学科专业社会声誉下降、本学科的全国地位下降、本学科的校内学科地位下降等连锁反应,导致本学科专业地位的非良性循环。

4.2 不断强化农业工程类专业学生的不可替代性

强化本专业学生的不可替代性是强化学科专业主体地位、推动学科专业声誉形成螺旋式上升良性循环的关键所在。专业声誉很大程度上来源于毕业生,当毕业生具有本专业显著的标签和核心竞争力,就具有很强的不可替代性。本专业学生的不可替代性增强了,就能提升毕业生在本领域的就业比例和读研比例。毕业生在本领域的就业比例提升了,就能提高对行业发展的贡献,推动行业发展的速度,提高行业的社会地位,从而提升专业的口碑声誉。同样,毕业生在本领域的读研比例提升了,就能够提高本学科研究生的生源质量,提升学科创新能力,促进学科学术成果的产出,从而提升专业的口碑声誉。专业口碑声誉的提升进一步推动本科生源质量、学生专业思想稳定性、人才培养质量、专业特色优势的提升,并进一步增强本专业学生的不可替代性,形成专业声誉螺旋式上升的良性循环,农业工程的主体地位不断得以强化(图2)。

反之,如果本专业学生的不可替代性不断下降,就会引起毕业生在本领域的就业比例和读研比例的下降。毕业生在本领域的就业比例降低了,就会影响对行业发展的贡献,降低行业发展的速度,削弱行业的社会地位,因而降低专业的口碑声誉。同样,毕业生在本领域的读研比例降低了,就会降低本学科研究生的生源质量,影响学科创新能力,减少学科学术成果的产出,也会降低专业的口碑声誉。此外,跨领域就业或读研的比例增加了,如果毕业生的素质一般,会导致专业口碑声誉的降低;即使素质出色,也会增加跨领域对本专业学生的吸引力,也会降低本专业学生的专业思想稳定性。专业口碑声誉的降低进一步导致本科生源质量、学生专业思想稳定性、人才培养质量、专业特色优势的下降,并进一步降低本专业学生的不可替代性,造成专业声誉的非良性循环。

借鉴欧美发达国家的成功经验,中国现有农业工程类各专业的课程体系中应大幅度增加农学、生物学和化学类的课程,以便更好地体现懂农业的工程科学家/工程师的特点和优势。生物学和化学类课程可包括普通化学、有机化学、生物化学、仪器分析、普通生物学、植物生理学、动物生理学和微生物学等。如表2所示,美国86个农业工程类本科专业(方向)课程体系中,20%以上开设率的生物化学类课程包括普通化学I(100%)、生物学I(71%)、有机化学(55%)、普通化学II(53%)、生物物料学(51%)、微生物学(35%)、普通生物学II(30%)、生物化学(23%)、生物反应器(动力学)(23%)[15]。

4.3 加快推动中国“新农业工程”建设

建议应加快推动“新农业工程”建设,与传统农业工程相比,“新农业工程”的应有特征包括但不限于工程信息与农业生命化学交融、通识教育与专业教育互相融合、逻辑思维与表达能力同步成长、科学精神与人文素养协调发展,以促进学生全面成长和帮助学生实现自我价值为最终目的。以此为目标,需要倡导并践行从注重知识本位向提升素养本位转变、从专业教育向专业+通识教育并重转变、从高度专业化培养向宽专交融合转变、从偏重职业技能向注重全面成长转变等4个转变。

4.3.1 从注重知识本位向提升素养本位转变

“新农业工程”应从单一地注重知识本位,转向注重知识本位、个人本位与社会本位的三者协同,后两者的核心在于注重并提升素养本位。知识本位高等教育价值观认为高等教育的基本价值在于文化传承、知识创新、学术探求和科学研究,其指导下的农业高等教育变革强化领域的交叉与融合,强化知识的继承与创新,强化知识创新的合作与共享。而个人本位高等教育价值观关注促进个人知识与理智的发展,推动个性的塑造与完善[16]。社会本位高等教育价值观则关注国家和社会层面的发展需要,重在促进国家政治经济发展和社会进步。人文精神与科学素养、创新能力的统一,是现代人的基本特征。如前所述,在信息技术驱动下,高等教育教与学的方式变化巨大,学习2.0下知识的获取机会与方式得以极大拓展,知识本位高等教育价值观已显落后。知识本位、个人本位与社会本位高等教育价值观的三者协同指导下,农业工程专业应强化批判性思维、人文精神、道德情操等个人素养的培养,提升理智能力、社会技能、解决复杂问题能力的培养,重视社会正义、公民自由等价值判断与民族复兴、兴邦安国等家国情怀的培养,强化服务于国家的生态文明建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设需要和承担引导社会良好风气等责任意识的培养。从而改变单一的知识本位,重塑人在个人与社会两个层面的本性,提升人的综合素养。

4.3.2 从专业教育向专业+通识教育并重转变

“新农业工程”应注重通识教育与专业教育的互相融合,从专业教育向专业教育与通识教育并重转变[5]。在中国,重专业教育轻通识教育一直是本科教育的痼疾,本科人才培养依然没有突破的专业化培养模式,综合性与交叉性不足。对参加第四轮农业工程学科评估高校的相关本科专业名称及数量统计情况如下:农业工程3个、农业机械化及其自动化 24个、农业水利工程13个、农业电气化10个、农业建筑环境与能源工程7个、设施农业科学与工程2个、农业智能装备工程1个、其他名称或未检索到本科专业的高校3个,这在一定程度上表明中国农业工程类专业的人才培养还是窄深型的专业化培养模式占主流。传统高等农业教育坚守“螺丝钉精神”的工具主义价值观,把人作为一个专业的“工具”定位到社会与行业的需要当中,注重的是培养人的奉献精神与集体主义精神。而现代教育则需要强调人作为一个主体,应是具有自主学习能力、思辨能力、自主创新能力、团队协作精神、人文情怀的主体人。现代高等教育最主要的目的是把人培养成为一个社会主体,这也正是通识教育的价值与意义所在。我们应认识到“通专融合”的重要性,大力加强专业教育与通识教育、专业课程与通识课程的相互融合。

4.3.3 从高度专业化培养向宽专交融合转变

当今世界科技日新月异,以人工智能、无人控制技术、量子信息技术、虚拟现实技术以及生物技术为代表的第4 次工业革命席卷而来,智能农业、农业大数据等农业新业态应运而生并蓬勃发展,在高度智能化的未来农业中,农业工程应当占有关键的一席之地,如何培养农业新业态的创造者、引领者和支撑者已成为“新农业工程”专业最大的命题。耶鲁大学理查德·莱文曾指出,跨学科的广度是中国大学本科教育欠缺的非常重要的内容之一[17]。2015 年,国务院办公厅下发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,要求高校打通相近一级学科或专业的基础课程,开设跨学科专业的交叉课程,形成跨院系、跨学科、跨专业交叉培养创新创业人才的新机制,促进人才培养从学科专业单一化向多学科融合型转变[18]。在窄深型的专业单一化培养模式下,课程体系的专业性过分强化,口径狭窄,学生的知识体系比较单一,不可避免影响人才的适应性、拓展性和成长性,所培养的人才很难适应科技和产业发展日趋综合化的要求。“新农业工程”应从高度专业化培养向“宽”“专”“交”融合转变,注重工程、信息与农业、生命、化学等的交叉与融合,建立“宽”“专”“交”融合的课程体系,培养复合型创新人才。

4.3.4 从偏重职业技能向注重全面成长转变

“新农业工程”应从偏重职业技能向注重全面成长转变,满足现代农业生产的大规模、多学科协作需求,提高专业人才对瞬息万变的社会经济的适应能力。立德树人是大学的立身之本,同时也是对人才培养的根本要求。联合国科教文组织发布的“教育2030行动框架”中指出,教育应致力于个体的全面发展[6]。哈佛大学德雷克·博克在《回归大学之道》中提出高等教育的8个目标:学会表达、学会思考、培养品德、培养合格公民、适应多元文化、全球化素养、广泛的兴趣和为职业生涯做准备,并表示:很难找到像口头和书面表达那样的课程,让众多学生终身受益[19]。人文素养等可以点亮指引学生前行的灯塔,帮助他们认知自我,塑造灵魂。因此,高等教育决不仅仅在于专业知识与职业技能的传授,“新农业工程”更应注重科学精神与人文素养的融合,使学生领会人类处理和创造知识的方式,形成表达、思考等能受益终身的可迁移技能,实现全面成长。

5 结 论

全球高等教育面临着科技发展的新挑战、社会经济发展的新要求和人才需求情况的新变化,高等教育教与学的方式已发生重要变化,开环大学、开放大学等新型大学因运而生,未来的教育应该是更加开放、更加适合、更加人本、更加平等、更加可持续的教育。农业工程教育面临前所未有的新机遇,技术变革为农业工程教育发展拓展了新疆域,农业新业态为农业工程新型人才提供了新机遇,农业工程行业面临着多方竞争的新挑战,新农科和新工科建设对农业工程类专业提出了新要求。国际农业工程人才培养已凸显农业、工程、生物、信息的交叉,多学科交叉融合的核心课程体系使美国农业工程学科专业的本科教育实现了跨越性发展,已成为学生不可替代性的标签,需要我们进一步深入分析并汲取营养。农业工程学科专业应聚焦本学科专业,坚守主体地位,使学科专业地位形成螺旋式上升的良性循环。强化本专业学生的不可替代性是强化学科专业主体地位,推动学科专业声誉形成螺旋式上升良性循环的关键所在。本文建议通过从注重知识本位向提升素养本位转变,从专业教育向专业+通识教育并重转变,从高度专业化培养向宽专交融合转变,从偏重职业技能向注重全面成长转变,从而推动“新农业工程”的建设。

[1] 吴朝晖. 加快建设更加卓越的创新型大学[EB/OL]. 2019-11-26.http: //theory. people. com. cn/n1/2019/1126/ c40531-31474684. html.

[2] 黄琼珍,袁漫. Web2. 0环境下的教育传播特点及学习平台设计:以“教育传播学”课程为例[J]. 中国远程教育. 2012(3):67-73.

[3] 项璐,眭依凡. 培养目标:人才培养模式改革的价值引领:基于斯坦福大学“开环大学”计划的启示[J]. 2018(4): 103-111.

[4] 杜占元. 面向2030的教育改革与发展[J]. 教育研究,2016(11):4-7.

Du Zhanyuan. Educational reform and development towards 2030[J]. Education Research, 2016(11): 4-7. (in Chinese with English abstract)

[5] 应义斌,梅亚明. 中国高等农业教育新农科建设的若干思考[J]. 浙江农林大学学报,2019,36(1):1-6.

Ying Yibin, Mei Yaming. Thoughts on the construction of new agricultural science in higher agricultural education[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2019, 36(1): 1-6. (in Chinese with English abstract)

[6] 联合国教科文组织. 教育2030行动框架被正式采纳实施[EB/OL].2015-11-05. https: //www. ict. edu. cn/news/jy/n20151105_29251. shtml.

[7] 黄岚. 10年后,365种职业“被淘汰概率”最新出炉[EB/OL]. 2017-11-04.https: //news. dayoo. com/finance/201711/04/ 139999_51912250. htm.

[8] 国务院. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知(国发(2017)35号)[EB/OL]. 2017-07-20.http: //www. gov. cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996. htm.

[9] 国务院. 国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知(国发(2016)43号)[EB/OL]. 2016-08-08.http: //www. gov. cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072. htm.

[10] 中华人民共和国教育部高等教育司. 安吉共识:中国新农科建设宣言[EB/OL]. 2019-07-02.http: //www. moe. gov. cn/s78/A08/moe_745/201907/t20190702_388628. html.

[11] 中华人民共和国教育部高等教育司. 新农科建设八大行动举措[EB/OL]. 2019-10-31.http: //www. moe. gov. cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2606/2019/tqh20191031/sfcl/201910/t20191031_406255. html.

[12] 中华人民共和国教育部高等教育司. “北京指南”发布新农科建设从“试验田”走向“大田耕作”[EB/OL]. 2019-12-05.http: //www. moe. gov. cn/s78/A08/moe_745/ 201912/t20191219_412637. html.

[13] 国务院学位委员会和教育部. 国务院学位委员会、教育部关于对工程专业学位类别进行调整的通知(学位(2018)7号)[EB/OL].2018-03-20.http: //www. moe. gov. cn/srcsite/ A22/yjss_xwgl/moe_818/201803/t20180326_331244. html.

[14] Alex K. The top majors for the class of 2022[EB/OL]. [2012-05-09].https://www. forbes. com/sites/alexknapp/2012/ 05/09/the-top-majors-for-the-class-of-2022/.

[15] Kaleita A L, Raman D R. A rose by any other name: an analysis of agricultural and biological engineering undergraduate curricula[J]. Transactions of the ASABE, 2002, 55(6): 2371-2378.

[16] 易梦春. 我国高等教育普及化进程及其影响因素:基于时间序列趋势外推模型的预测[J]. 中国高教研究,2016(3):47-55.

Yi Mengchun. Prediction on progress of universal higher education in China: In the perspective of trend extrapolation model based on time series[J]. China Higher Education Research, 2016(3): 47-55. (in Chinese with English abstract)

[17] 李玉兰. 能力,栖居在教育的何处:中外大学校长纵论提高人才培养质量[N]. 光明日报,2010-05-03.

[18] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见(国办发(2015)36 号)[EB/OL]. 2015-05-13.http: //www. gov. cn/zhengce/content/2015-05/ 13/content_9740. htm.

[19] 李先富. 美国大学本科教育质量问题及其对策:读《回归大学之道:对美国大学本科教育的反思与展望》[J]. 河北联合大学学报:社会科学版,2012,12(5):114-117.

Li Xianfu. The quality of American undergraduate education and countermeasures: After reading ‘A candid look at how much students learn and why they should be learning more’[J]. Journal of Hebei United University Social Science Edition, 2012, 12(5): 114-117. (in Chinese with English abstract)

Some thoughts on the agricultural engineering discipline construction and talent cultivation in China

Ying Yibin1, Pan Jinming1, Xu Huirong1, Lin Tao1, Han Lujia2, Kang Shaozhong3

(1.,,310058,; 2.,,100083,;3.,,100083,)

Agriculture is the critical industry that supports the national economy and people’s livelihood. The shortage of labor resources, high-quality consumer demand, strict ecological environment requirements and increasingly intensified international competition have prompted the rapid development of China's agriculture towards the direction of mechanization, information, refinement, intelligence and unmanned operations. Agricultural engineering plays a vital role in agricultural modernization and rural revitalization. Universities are faced with new challenges from technological development, new requirements from social development, and new changes in the demand for talents. In the future, education will be more open, appropriate, human-oriented, equal and sustainable. This article reviewed the unprecedented challenges and opportunities faced by agricultural engineering education, and the unprecedented development of technologies, which had expanded the new territory for the development of agricultural engineering education. The vigorous development of new forms of agriculture provides opportunities for agricultural engineering talents. Agricultural engineering industry is facing new challenges from multiple competitions and the need of the construction of new agricultural and engineering disciplines. Agricultural engineering education faces unprecedented challenges and opportunities. It is urgent for us to think about how to cultivate highly intelligent future innovators, leaders and supporters in agriculture; think about how to focus on the discipline of agricultural engineering, stick to the main responsibility, and form sustainable development. According to the analysis of international agricultural engineering discipline development, this paper found that the cultivation of international agricultural engineering talents had highlighted the intersection of agriculture, engineering, biology and information. The original curriculum system had been completely transformed and expanded, which greatly enhanced professional adaptability and competitiveness. Moreover, the core curriculum system had been the label of the irreplaceability of professional students. For example, among the 86 undergraduate programs majored in agricultural engineering in the United States, biochemistry courses with an opening rate of more than 20% included General Chemistry I (100%), Biology I (71%), and Organic Chemistry (55%), General Chemistry II (53%), Biological Materials Science (51%), Microbiology (35%), General Biology II (30%), Biochemistry (23%), and Bioreactor (Kinetics) (23%). Professional reforms had enabled the undergraduate education of agricultural engineering disciplines in the United States to achieve leapfrog development. The outstanding contributions of agricultural engineering disciplines to economic and social development were recognized by the whole society, and agricultural engineers had become an important and unique category of professional engineers. Given these successful experiences, the authors believed that strengthening the irreplaceability of the students majored in agricultural engineering was the key to strengthening and promoting the reputation of our discipline. The authors recommend four changes: from focusing on knowledge-based teaching to improving comprehensive literacy, from professional education to combined professional and general education, from highly specialized training to interdisciplinary cultivation, and from focusing on professional skills to focusing on overall development, aiming for the development of new agricultural engineering.

agricultural engineering; discipline construction; talent cultivation

10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.034

S2

A

1002-6819(2021)-10-0284-09

应义斌,泮进明,徐惠荣,等. 关于中国农业工程类专业建设和人才培养的若干思考[J]. 农业工程学报,2021,37(10):284-292.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.034 http://www.tcsae.org

Ying Yibin, Pan Jinming, Xu Huirong, et al. Some thoughts on the agricultural engineering discipline construction and talent cultivation in China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(10): 284-292. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.034 http://www.tcsae.org

2021-03-08

2021-05-10

浙江省高等教育课堂教学改革项目(kg20160012)

应义斌,教授,博士生导师,研究方向为农业信息智能感知技术和农业机器人。Email:ybying@zju.edu.cn