灸法为主治疗急性脑梗死后肾阳虚型神经源性膀胱疗效观察

许国梅,魏娟,赵勇,钱景丽

(重庆两江新区第一人民医院,重庆 401121)

急性脑梗死约占脑部疾病的 70%,是一种由于脑部急性缺血为主要表现的脑血管疾病[1]。不少患者虽经积极治疗,但仍会出现诸多后遗症。其中神经源性膀胱为常见后遗症,表现为排尿困难,是导致患者尿路感染甚至肾功能衰竭的重要原因[2]。急性脑梗死病机复杂,目前认为脑血管供血中断是发病的关键,而此可引起血管内皮损伤、细胞因子失衡。脑梗死患者血清白介素-6(interleukin-6, IL-6)水平升高,不但可增加感染风险,还能影响神经功能的修复,而神经损伤是神经源性膀胱发生的关键[3]。对于脑梗死后神经源性膀胱患者治疗而言,目前主张在调脂、抗血小板、营养神经基础上联合盆底肌训练及间歇导尿具有重要意义,可有效改善大多数患者的生存质量[4]。通过中医药辅助以提高临床疗效是近年来研究的热点,中医学认为肾主水,与膀胱相表里,肾阳亏虚则膀胱气化失司,故而排尿不利,临床证型以肾阳虚多见[5]。灸法具有温阳散寒、通络扶正的功效,操作方便且易于普及。故笔者采用灸法配合药物治疗此类患者,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

94例急性脑梗死后肾阳虚型神经源性膀胱患者均为2018年1月至2020年3月重庆两江新区第一人民医院中医康复科门诊及住院患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组47例。治疗组中男27例,女20例;年龄最小43岁,最大 75岁,平均(58±5)岁;病程最短 15 d,最长50 d,平均(25.49±4.39) d;体质量最轻 53 kg,最重81 kg,平均(61.83±5.62) kg;梗死部位在基底节 25例,枕叶5例,额叶6例,顶叶6例,脑干5例。对照组中男28例,女19例;年龄最小44岁,最大72岁,平均(58±6)岁;病程最短 14 d,最长 49 d,平均(25.04±4.75) d;体质量最轻 54 kg,最重 79 kg,平均(62.03±5.94) kg;梗死部位在基底节 24例,枕叶 6例,额叶8例,顶叶5例,脑干4例。两组患者性别、年龄、病程、体质量及梗死部位比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。此外,本研究经重庆两江新区第一人民医院医学伦理委员会审核通过(20171201)。

1.2 诊断标准[6]

1.2.1 西医诊断标准

患者突发昏仆,语言障碍,口舌歪斜,头颅CT提示局灶性缺血灶,证实急性脑梗死。经治疗后仍出现尿频尿急、排尿困难,膀胱超声可见液体潴留,其他原因无法解释。

1.2.2 中医辨证标准[7]

肾阳虚型表现为患者乏力明显,腰膝酸软,畏寒肢冷,大便溏,尿频尿急;舌淡红、苔白腻,脉沉细。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②初次治疗,且1个月内未接受其他临床研究(已处于脑梗死恢复期);③患者及家属签署知情同意书。

1.4 排除标准

①受试药物过敏者;②不能耐受灸法或施灸处皮肤破溃者;③存在严重脏器功能疾病而不能耐受研究者;④精神障碍而不能配合者;⑤合并脑出血者;⑥既往已存在排尿功能障碍者。

2 治疗方法

2.1 对照组

①常规治疗,予调脂软斑、抗凝、营养神经、抗血小板治疗,同时监测血压、血糖,指导患者每日饮水量约1500 mL(包括饮食中的水,3餐各饮水400 mL,两餐中间饮水150 mL),晚上8点后停止摄入。②盆底肌肉锻炼,根据患者肌力情况取相应体位,要求其在保持臀部、腹部、下肢肌肉不收缩的情况下主动收缩尿道口及肛门口周围的肌肉,每次10 s,重复10次,上述训练每日反复3组。③间歇导尿,当患者不存在自主排尿时,应增加导尿次数,每4~6 h操作1次,待患者自主排尿恢复后逐渐减少导尿次数,同时监测膀胱中残余尿量,当残余尿量不足100 mL即可停止导尿。西医常规治疗共治疗4周。

2.2 治疗组

在对照组基础上采用灸法治疗。取命门、大椎、膀胱俞、肾俞、腰阳关穴。患者取俯卧位并暴露背部皮肤,常规消毒后,将事先准备好的薄鲜生姜片(厚约3 mm,已事先采用一次性针灸针在姜片中间穿刺9个孔,各孔可组成3 mm×3 mm的正方形)置于穴位上,再将艾炷置于姜片上后点燃,询问患者皮肤感觉情况,根据患者耐受情况施灸10壮,灸后以皮肤潮红而不起水泡为度。治疗完毕清除皮肤表面生姜片及艾炷。每周治疗6 d后休息1 d,共治疗4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 血清生化指标

两组治疗前后分别抽取患者空腹肘部静脉血以检测 IL-6、血小板分子标志物-1(platelet molecular marker-1, PAC-1)、神经元特异性烯醇化酶(neuron-specific enolase, NSE)、D二聚体(D dimer, D-D)水平,其中 IL-6、PAC-1、NSE采用酶联免疫测定法测定,由上海研卉生物公司提供试剂盒;D-D采用全自动血凝仪(14626型,STAGO公司生产)测定。

3.1.2 每日排尿情况

分别记录两组日均单次排尿量、日均尿失禁次数、日均排尿次数以观察患者每日排尿情况,记录时间为早晨8点至次日早晨8点。

3.1.3 尿动力学指标

两组治疗前后分别检测各项尿动力学指标,包括最大尿流速率、最大膀胱容量、残余尿量。最大尿流速率采用尿流动力分析仪(普东光电 potent,NDLY11系列)测定,最大膀胱容量、残余尿量由彩超(DU8-M6,徐州瑞华电子科技公司)测定。

3.1.4 美国国立卫生院卒中量表(national institutes of health stroke scale, NIHSS)评分[8]

两组治疗前后分别记录NIHSS评分。NIHSS总分越高提示神经功能损伤越严重。为了减少误差,该数值评估由两位工作 5年以上医师共同完成,最终取平均值。

3.2 疗效标准[6]

治愈:排尿正常,膀胱残尿量≤100 mL,有自主排尿反射。

显效:排尿正常,有自主排尿,膀胱残尿量≤150 mL且>100 mL。

有效:排尿正常,有自主排尿,膀胱残尿量≤200 mL且>150 mL。

无效:治疗后仍排尿障碍,无自主排尿。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS22.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

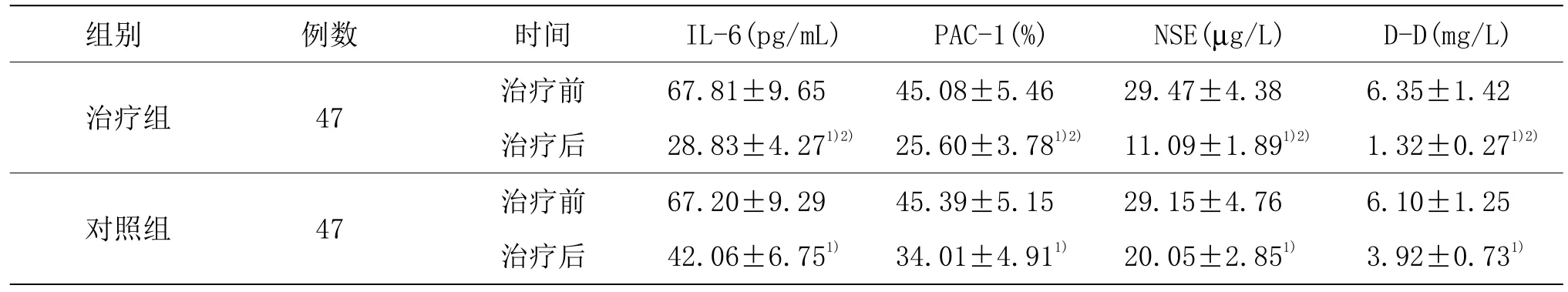

3.4.1 两组治疗前后各项血清生化指标比较

由表1可见,两组治疗前各项血清生化指标(IL-6、PAC-1、NSE、D-D)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后各项血清生化指标均显著下降,与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后各项血清生化指标与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组治疗前后各项血清生化指标比较 (±s)

表1 两组治疗前后各项血清生化指标比较 (±s)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 时间 IL-6(pg/mL) PAC-1(%) NSE(μg/L) D-D(mg/L)治疗组 47 治疗前 67.81±9.65 45.08±5.46 29.47±4.38 6.35±1.42治疗后 28.83±4.271)2) 25.60±3.781)2) 11.09±1.891)2) 1.32±0.271)2)对照组 47 治疗前 67.20±9.29 45.39±5.15 29.15±4.76 6.10±1.25治疗后 42.06±6.751) 34.01±4.911) 20.05±2.851) 3.92±0.731)

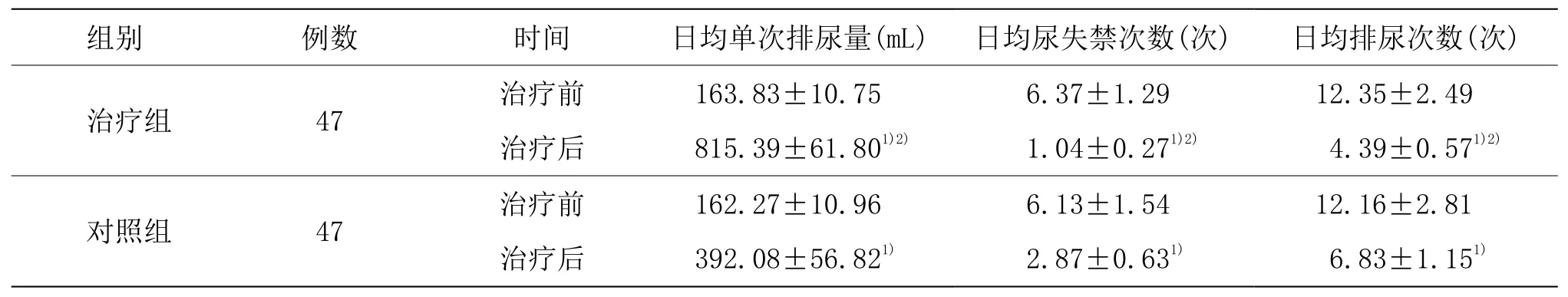

3.4.2 两组治疗前后每日排尿情况各项指标比较

由表 2可见,两组治疗前每日排尿情况各项指标(日均单次排尿量、日均尿失禁次数、日均排尿次数)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后日均单次排尿量均显著上升,日均尿失禁次数及日均排尿次数均显著下降,与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后每日排尿情况各项指标与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后每日排尿情况各项指标比较 (±s)

表2 两组治疗前后每日排尿情况各项指标比较 (±s)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 时间 日均单次排尿量(mL)治疗组 47 治疗前 163.83±10.75治疗后 815.39±61.801)2)对照组 47 治疗前 162.27±10.96治疗后 392.08±56.821) 日均尿失禁次数(次) 日均排尿次数(次)6.37±1.29 12.35±2.49 1.04±0.271)2) 4.39±0.571)2)6.13±1.54 12.16±2.81 2.87±0.631) 6.83±1.151)

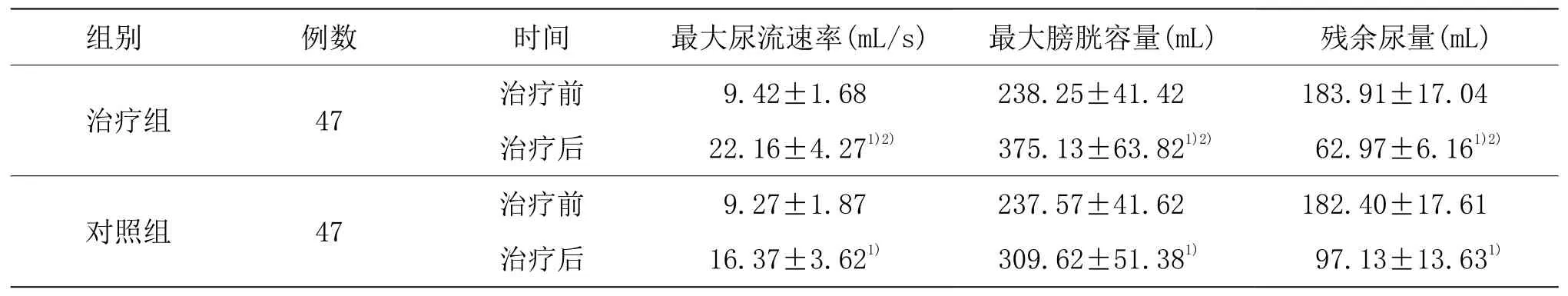

3.4.3 两组治疗前后各项尿动力学指标比较

由表3可见,两组治疗前各项尿动力学指标(最大尿流速率、最大膀胱容量、残余尿量)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后最大尿流速率及最大膀胱容量均显著上升,残余尿量显著下降,与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后各项尿动力学指标与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组治疗前后各项尿动力学指标比较 (±s)

表3 两组治疗前后各项尿动力学指标比较 (±s)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 时间 最大尿流速率(mL/s)治疗组 47 治疗前 9.42±1.68治疗后 22.16±4.271)2)对照组 47 治疗前 9.27±1.87治疗后 16.37±3.621) 最大膀胱容量(mL) 残余尿量(mL)238.25±41.42 183.91±17.04 375.13±63.821)2) 62.97±6.161)2)237.57±41.62 182.40±17.61 309.62±51.381) 97.13±13.631)

3.4.4 两组治疗前后NIHSS评分比较

由表4可见,两组治疗前NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后NIHSS评分均较治疗前显著下降(P<0.05)。治疗组治疗后NIHSS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组治疗前后NIHSS评分比较 (±s,分)

表4 两组治疗前后NIHSS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 47 16.45±2.49 8.15±1.601)2)对照组 47 16.17±2.81 12.06±1.271)

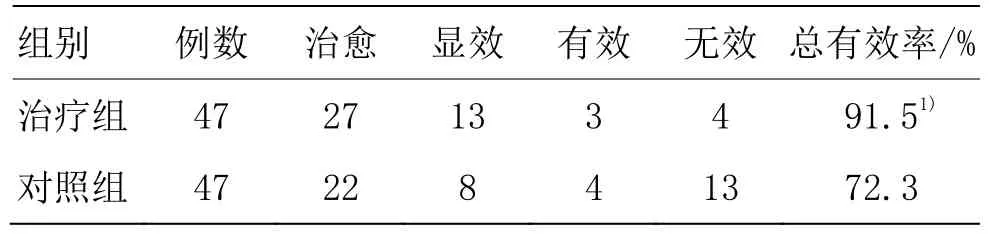

3.4.5 两组临床疗效比较

由表5可见,治疗组总有效率为91.5%,对照组为72.3%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表5 两组临床疗效比较 (例)

4 讨论

神经源性膀胱是急性脑梗死常见后遗症,研究发现乙酰胆碱缺乏引起的神经信号传导受阻是其发病的重要机制,脑梗死所致的脑桥功能萎缩可引起递质分泌减少,逼尿肌收缩无力,从而引起排尿障碍[9]。神经源性膀胱若得不到及时治疗可严重影响患者生存质量。在治疗方面,本病以针对急性脑梗死为主,在此基础上配合盆底肌训练及间歇导尿被广泛应用于临床。但多项研究表明,单纯西医治疗效果有限,且不能兼顾患者体质变化[10]。

急性脑梗死患者虽经积极治疗仍可遗留神经损伤,目前认为炎性因子水平失衡参与缺血再灌注损伤的全程[11-13]。控制炎症风暴对于脑梗死患者治疗而言具有重要意义,多项研究表明炎性因子水平失衡在急性脑梗死发病中起着关键作用,并参与神经源性膀胱发病,其数值改善有助于改善临床预后[14]。IL-6由Th2细胞分泌,在体内稳定性高,急性脑梗死患者血液内 IL-6可显著升高,促使自由基大量合成;同时 IL-6还可攻击神经细胞,引起细胞水肿,导致神经组织损伤,从而引发神经源性膀胱[15]。急性脑梗死患者机体存在高凝状态,IL-6等促炎性因子高表达状态可损伤血管内皮功能,使血小板功能活化[16]。PAC-1是活化血小板膜糖蛋白GPⅡb/Ⅲa的抗原决定簇,与D-D均是高凝状态的重要评估指标,高凝状态时其与PAC-1均显著升高[17-20]。NSE是重要的神经因子,对于神经功能损伤及修复情况评估有重要意义,其数值升高提示神经细胞受损严重[21]。目前认为受到缺血缺氧影响脑部神经元细胞膜结构受损,NSE经血脑屏障被释放入血液[22-25]。刘信东等[26]研究发现急性脑梗死神经源性膀胱患者血液中NSE升高,随着神经功能改善后NSE水平逐渐降低。

中医学认为,患者嗜食肥甘厚味,痰湿内生,日久可影响气血运行,受到饮食、寒冷、情绪影响导致风痰上扰清窍,加之急性期血脉痹阻,形成风痰瘀阻证[27-28]。本病属中医学“癃闭”范畴。《素问·宣明五气》:“膀胱不利为癃,不约为遗溺。”膀胱气化不利是癃闭发生的重要机制,膀胱与肾相表里,肾主水,并参与水液代谢[29-30]。肾为先天之本,肾阳充足则五脏得以温煦,膀胱气化得以协调,尿液形成与排出依赖于气化推动,而此有赖于肾阳的温煦功能[31]。督脉总督一身阳气,督脉受损,阳气不布,膀胱气化无权,故而小便不利[32]。大椎、命门均位于督脉,能调节督脉功能,其中大椎还可改善脑部气血,促进脑部阴阳调和;命门还具有温肾助阳的功效,能促进元气修复。腰阳关为督脉阳气必经之关隘,具有调节督脉阳气作用,能恢复肾阳以促进小便排泄;膀胱俞、肾俞分别为膀胱与肾的背俞穴,可调节各自功能,是癃闭的常用治疗穴位。灸法具有温阳散寒、扶正通络等功效[33-34],本研究取上述各穴进行灸法治疗以增强温阳功效,促进肾阳修复。

本研究结果显示,治疗组治疗后改善各项血清生化指标、每日排尿情况各项指标、尿动力学指标及NIHSS评分均显著优于对照组,且总有效率也明显高于对照组,提示灸法有助于降低IL-6等促炎性因子水平,缓解血小板聚集,改善高凝状态,从多途径入手以减轻炎症反应;灸法还可保护神经功能,促进神经细胞修复及排尿功能的恢复[35-38]。笔者认为灸法配合西医常规治疗是一种治疗急性脑梗死后肾阳虚型神经源性膀胱的有效方法,值得深入研究。