头针联合上肢智能反馈训练对卒中后上肢肌痉挛的影响

章春霞,王玉龙,张绍华,李浅峰,梁伟容,潘小华,肖鹏,周明超

(1.深圳市大鹏新区南澳人民医院,深圳 518121;2.深圳市第二人民医院,深圳 518037)

卒中是当今世界威胁人类健康的第二大疾病,是成人致残的第一病因[1]。肌痉挛是卒中后上运动神经元损伤引起的肌张力失调性疾病,在上肢表现为屈肌痉挛,下肢表现为伸肌痉挛,肌痉挛也是卒中恢复的主要障碍,严重影响患者肢体运动功能的恢复、生活自理能力。卒中后上肢肌痉挛的发生率达到50%,前3个月发生率为33%[2];有25%的卒中患者发病后3 d会出现上肢肌痉挛,在发病后的 12个月内,上肢肌痉挛的发生率达到 46%[3]。痉挛性瘫痪被认为是卒中患者最常见的身体行为障碍类型[4],卒中后肌痉挛引起的关节挛缩、畸形、肌肉萎缩,导致患者运动障碍、关节疼痛,还严重影响患者生活质量[5-6]。因此,能否有效缓解卒中后肌痉挛,促进分离运动模式的出现及细化,是卒中后康复治疗成败的关键。

卒中后肌痉挛的药物治疗主要依赖于全身中枢神经系统神经递质激动剂或拮抗剂,如巴氯芬或替扎尼丁[7-8],但是这类药物在体内分布和作用选择性差,且有一定的镇静作用,因此临床使用受到一定的限制。近年来,开始尝试使用肉毒杆菌内毒素局部肌肉注射,该疗法有一定的疗效,但价格昂贵,且作用时间只有约半年,因此大部分患者难以接受[9]。针灸疗法作为中医疗法之一,应用于卒中后上肢肌痉挛的治疗已经有悠久的历史[10]。循证医学研究证明针灸在卒中后上肢肌痉挛的治疗中有确切的疗效[11-12]。头针被认为对卒中患者肌张力有双向调节作用[13],得到广泛的临床应用。也有研究认为头针治疗对卒中患者神经功能没有明显的改善作用,且与 r-TMS联合应用时无明显协同作用[14]。在一项系统评价中纳入了 10项随机对照试验,共 538例卒中患者,经研究发现,虽然大部分研究都证实了头针在改善卒中患者神经功能评分方面较常规康复治疗有一定的优势,但这些研究结果均被认为有夸大的可能[15]。

运动针刺法起源于“恢刺法”[16],其优势在于,通过远端穴位针刺与损伤部位运动相结合能有效治疗肌肉痉挛,对局部痉挛肌肉进行拉伸、屈曲等物理治疗的同时配合相应穴位的针刺手法对缓解卒中后痉挛至关重要。头针联合上肢智能反馈训练是在运动针刺理论基础上发展而来的,是将头针与上肢智能反馈训练相结合的一种针灸治疗方法。本研究观察头针联合上肢智能反馈训练对卒中患者上肢肌痉挛的影响,并与单纯上肢智能反馈训练比较。

1 临床资料

1.1 一般资料

共纳入卒中后上肢肌痉挛患者 160例,随机分为治疗组(78例)和对照组(82例)。采取简单随机数字表法,得出随机数字,制作随机卡片,加入不透明的信封密封。按患者纳入先后顺序抽取信封,根据信封内随机数提示进行分组。随机数字所在的信封由非课题成员负责保管,以保证随机分配的隐匿性。试验过程中,治疗组中脱落8例,最终完成70例;对照组中脱落12例,最终完成70例。两组患者性别、年龄、发病类型、病程、利手、瘫痪肢体、住院费用、病灶部位比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究经深圳市大鹏新区南澳人民医院伦理委员会批准(伦理审批号 20191025001),同时在中国国家临床实验中心进行了注册(注册号ChiCTR1900027206)。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

参照《上海市中医病证诊疗常规》[17]中风(中经络)的相关诊断标准;参照《各类脑血管病诊断要点》[18]中卒中的相关诊断标准,经颅脑MRI或CT明确诊断为脑梗死或脑出血。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②功能评定存在上肢肌张力增高,改良Ashworth评估分级1级以上;③首次发病,病程30~180 d,意识清醒,生命体征稳定,能配合功能评估及康复治疗;④30~80岁;⑤患者及其家属签署知情同意书。

1.4 排除标准

①伴有严重意识障碍、精神症状、持续癫痫等,不能配合完成研究及评估者;②有肝炎、结核等传染性疾病,多重耐药可能存在交叉感染者;③有急性心肌梗死、肾病、严重感染、出血性疾病等,治疗存在风险者;④有头针治疗禁忌证者。

1.5 中止标准

①再发脑梗死或脑出血者;②出现严重并发症,如深静脉血栓形成、严重压疮等,需要暂停治疗者;③治疗过程中反复出现晕针或恐惧等不适者;④研究过程中主动要求退出者。

1.6 剔除和脱落标准

①依从性差,未按医嘱进行治疗者;②患者研究过程中自行退出。

2 治疗方法

两组均予常规药物及运动康复训练治疗。

2.1 对照组

予上肢智能反馈训练。采用上肢智能反馈训练系统,训练前先将患侧上肢绑定于仪器上,准备工作就绪后进入主操作界面,根据患者的具体情况选择适合的运动模式,同时设置肩关节、肘关节、腕关节的活动范围。嘱患者跟随机器人运动模式进行主动步行运动训练。每次治疗 40 min,每日治疗 1次,每周治疗 6 d,共治疗8周。

2.2 观察组

予头针联合上肢智能反馈训练治疗。头针取穴参照《中国头皮针穴名国际标准化方案》[19]中的顶颞前斜线(前神聪至悬厘穴中 2/5),顶颞后斜线(百会至曲鬓穴中 2/5),均取病灶侧。进针处常规消毒后采用 0.25 mm×40 mm一次性不锈钢针,针身与头皮呈15°左右夹角,快速刺入头皮下,当针尖抵达帽状腱膜下层、指下感到阻力减少时,使针身与头皮平行,刺入25~35 mm,行快速连续行捻转手法,捻针速度保持在200次/min左右,捻针角度取决于患者的病情和耐受程度(一般90°~360°)。留针40 min,留针期间对患者进行上肢智能反馈训练,训练模式及操作方法与对照组相同,当上肢智能反馈训练系统操作界面显示患者用力不足时,对患者行捻转行针手法 2~3 min。每次40 min,每日1次,每周6 d,共治疗8周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 患侧上肢改良 Ashworth量表(modified Ashworth scale, MAS)[20]分级评分

采用MAS分级评价患者上肢肘腕关节痉挛程度。0级为无肌张力增加;1级为肌张力轻微增加,受累部分被动屈伸时,在关节活动度之末时突然卡住然后呈现最小的阻力;1+级为肌张力轻度增加,被动屈伸时,在关节活动度后 50%范围内出现突然卡住,然后均呈现最小的阻力;2级为肌张力较明显的增加,被动活动时患侧肢体在大部分关节活动度内肌张力均较明显增加,但仍可容易活动;3级为肌张力严重增高,被动活动患侧肢体在整个关节活动度内均有阻力,活动比较困难;4级为僵直,受累部分被动屈伸时呈现僵直状态,不能活动。0级计为1分,1级计为2分,1+级计为3分,2级计为4分,3级计为5分,4级计为6分。

3.1.2 肘关节痉挛角度

检查者用一手将量角器固定臂平行固定于患侧上臂,另一只手将量角器活动臂随患侧前臂被动移动,当患者肘关节外展过程中出现张力增高时,作为肘关节痉挛角度,肘关节由完全外展到屈曲活动角度为 0~150°,痉挛角度越大,肌张力越高。

3.1.3 腕关节痉挛角度

检查者用一手将量角器固定臂平行固定于患侧前臂,另一只手将量角器活动臂随患侧手掌被动移动,当患者腕关节外展过程中出现张力增高时,作为腕关节痉挛角度,腕关节活动由完全屈曲到外展角度为-90°~90°,痉挛角度越大,肌张力越高。

3.1.4 Fugl-Meyer量表(Fugl-Meyer assessment,FMA)评分

采用FMA评分评定患者上肢运动功能,总分34分,分数越高代表上肢运动功能越好。

3.1.5 改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)[21]评分

总分100分,分为进食、转移、修饰、上厕所、平地行走 45米、上下楼梯、穿脱衣物、大小便控制等10个方面。0~20分为生活完全依赖,21~40分为重度功能障碍,41~60分为中度功能障碍,61~100分为生活基本自理。评分越高生活自理能力越强。

3.1.6 上肢Brunnstrom分期[22]

根据患者运动功能恢复的各个不同阶段,参照肌张力和肌力将功能分为 6个不同阶段,即弛缓期(Ⅰ期)、痉挛期(Ⅱ期)、联带运动(Ⅲ期)、部分分离运动(Ⅳ期)、分离运动(Ⅴ期)和正常(Ⅵ期),级别越高,代表患者肢体运动功能越好。

以上所有观察指标均于治疗前、治疗1个月后(治疗中)、治疗后、治疗后4周(随访时)分别评估1次。本研究对疗效评估人员实施盲法,实行研究者、针刺操作者和评估者三分离,评估者不参与患者的治疗过程,不了解受试者的具体分组。

3.2 统计学方法

本研究样本量估算主要参照预试验结果,在前期的预试验中治疗组和对照组治疗8周后MAS评分的均数分别为2.90和3.14,标准差分别为0.61和0.53。设α=0.05,检验效能(1-β)=0.80,备择假设为双侧。运用NCSS-PASS11.0.7样本量计算软件[23]得出平均每组需70例。所有数据统计采用SPSS22.0统计软件进行。计数资料比较采用卡方检验Fisher确切概率法。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组间及组内比较采用重复测量方差分析。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.3 治疗结果

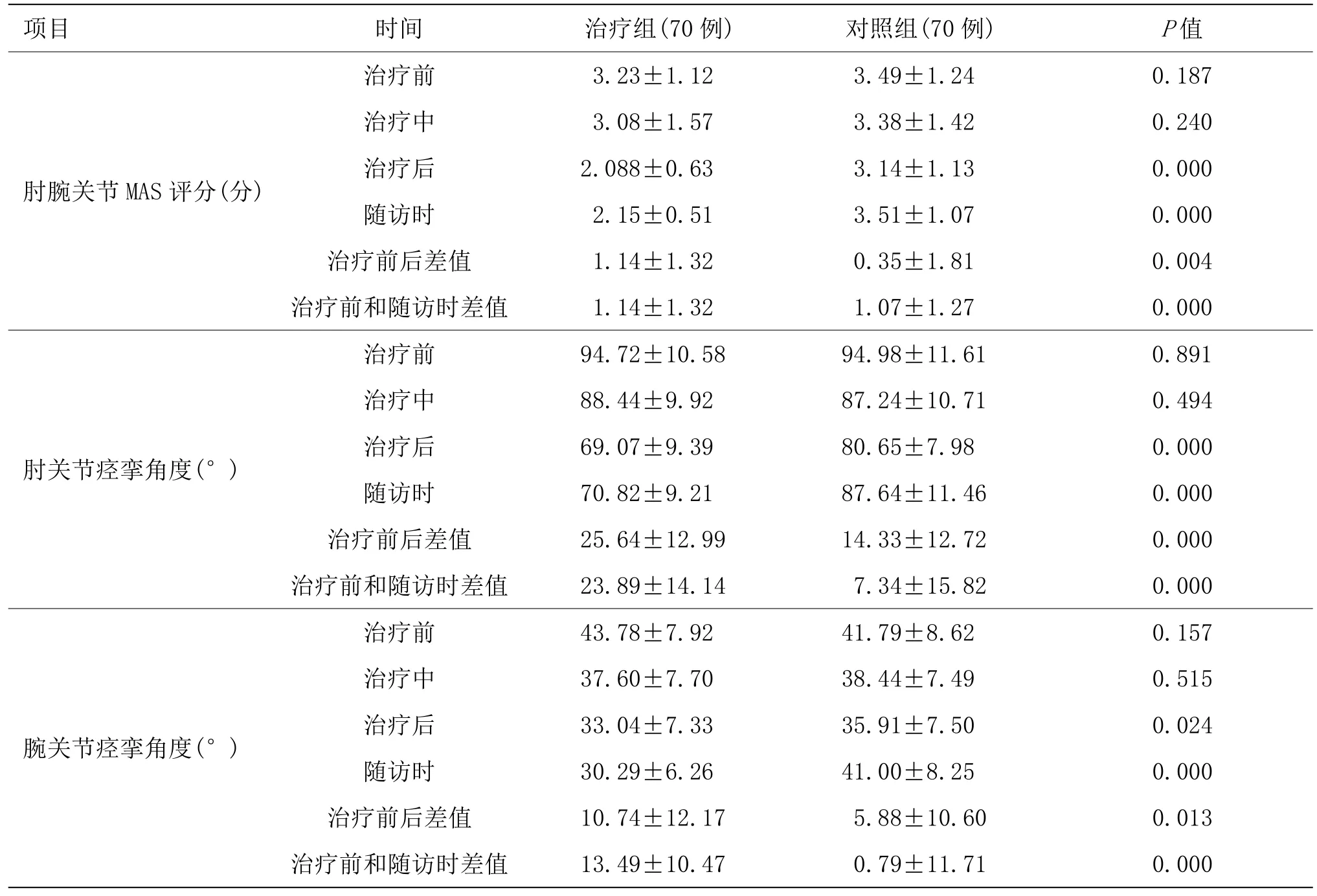

3.3.1 两组肘腕关节MAS分级评分、肘关节痉挛角度和腕关节痉挛角度比较

治疗前、治疗中,两组患者肘腕关节MAS评分、肘关节痉挛角度、腕关节痉挛角度比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后、随访时,两组患者肘腕关节MAS评分、肘关节痉挛角度、腕关节痉挛角度比较,差异均有统计学意义(P<0.05,P<0.01)。治疗前后及治疗前和随访时肘腕关节MAS评分差值、治疗前后及治疗前和随访时肘关节痉挛角度差值、治疗前后及治疗前和随访时腕关节痉挛角度差值,两组组间比较差异均具有统计学意义(P<0.05,P<0.01)。详见表2。

表2 两组肘腕关节MAS分级评分、肘关节痉挛角度和腕关节痉挛角度比较 (±s)

表2 两组肘腕关节MAS分级评分、肘关节痉挛角度和腕关节痉挛角度比较 (±s)

项目 时间 治疗组(70例) 对照组(70例) P值肘腕关节MAS评分(分)治疗前 3.23±1.12 3.49±1.24 0.187治疗中 3.08±1.57 3.38±1.42 0.240治疗后 2.088±0.63 3.14±1.13 0.000随访时 2.15±0.51 3.51±1.07 0.000治疗前后差值 1.14±1.32 0.35±1.81 0.004治疗前和随访时差值 1.14±1.32 1.07±1.27 0.000肘关节痉挛角度(°)治疗前 94.72±10.58 94.98±11.61 0.891治疗中 88.44±9.92 87.24±10.71 0.494治疗后 69.07±9.39 80.65±7.98 0.000随访时 70.82±9.21 87.64±11.46 0.000治疗前后差值 25.64±12.99 14.33±12.72 0.000治疗前和随访时差值 23.89±14.14 7.34±15.82 0.000腕关节痉挛角度(°)治疗前 43.78±7.92 41.79±8.62 0.157治疗中 37.60±7.70 38.44±7.49 0.515治疗后 33.04±7.33 35.91±7.50 0.024随访时 30.29±6.26 41.00±8.25 0.000治疗前后差值 10.74±12.17 5.88±10.60 0.013治疗前和随访时差值 13.49±10.47 0.79±11.71 0.000

3.3.2 两组上肢FMA、MBI评分比较

治疗前、治疗中、治疗后,两组上肢FMA、MBI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。随访时,两组患者上肢 FMA、MBI评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组治疗前后 FMA、MBI评分差值比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗前与随访时FMA、MBI评分差值比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。详见表 3

表3 两组上肢FMA、MBI评分比较 (±s,分)

表3 两组上肢FMA、MBI评分比较 (±s,分)

项目 时间 治疗组(70例) 对照组(70例) P值FMA治疗前 37.17±6.06 37.17±6.27 0.999治疗中 41.62±6.28 43.30±7.95 0.169治疗后 45.64±5.74 46.03±5.95 0.692随访时 46.76±6.46 38.51±6.09 0.000治疗前后差值 -8.46±7.74 -8.85±8.16 0.770治疗前和随访时差值 -9.58±8.94 -1.33±8.16 0.000 MBI治疗前 24.54±7.35 25.03±7.22 0.692治疗中 29.73±4.91 29.75±8.56 0.985治疗后 46.33±9.45 43.79±8.18 0.091随访时 48.25±7.47 40.61±5.96 0.000治疗前后差值 -21.79±11.30 -18.76±11.24 0.014治疗前和随访时差值 -23.71±10.11 -15.58±9.83 0.000

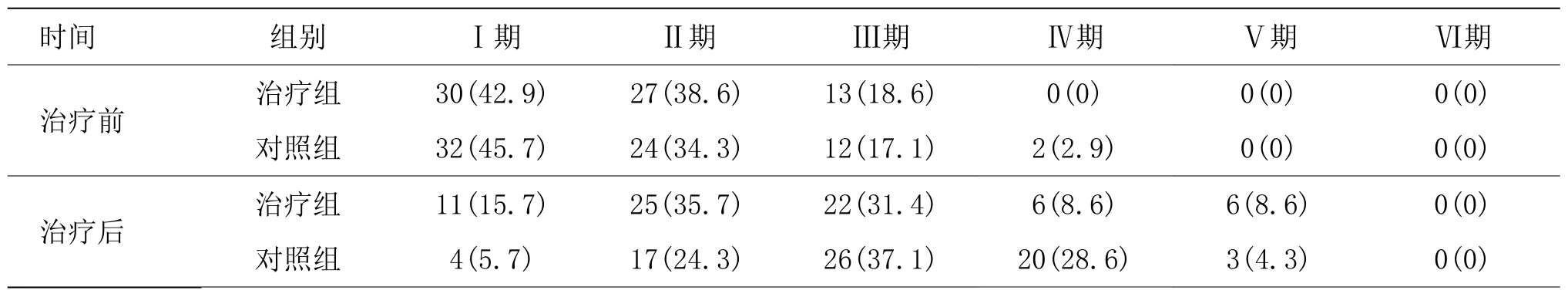

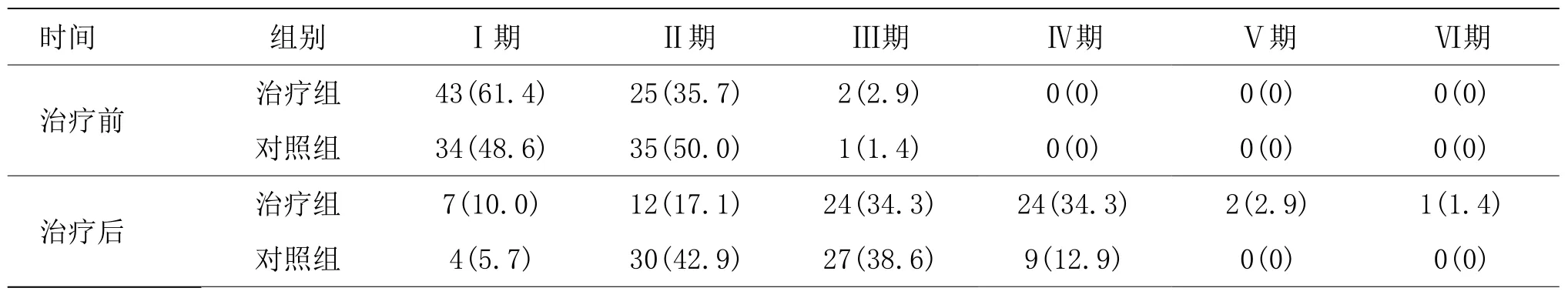

3.3.3 两组治疗前后上肢和手Brunnstrom分期比较

治疗前,两组患者上肢和手Brunnstrom分期构成比比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者上肢Brunnstrom分期构成比比较,差异具有统计学意义(χ2=13.662,P=0.008);两组患者手 Brunnstrom分期构成比比较,差异具有统计学意义(χ2=18.527,P=0.002)。详见表4和表5。

表4 两组治疗前后上肢Brunnstrom分期比较(每组70例) [例(%)]

表5 两组治疗前后手Brunnstrom分期比较(每组70例) (例)

4 讨论

卒中导致上运动神经元损伤,下运动神经元失去高级运动中枢的调控,且抑制性神经递质释放的相对缺乏,使低位运动中枢原始功能被释放,脊髓运动神经元兴奋性增强,牵张反射亢进,造成肌肉痉挛[24],关节挛缩变形,上肢表现为屈肌张力过高[25],出现患侧肩关节内收、肘关节屈曲、腕关节屈曲、指间关节屈曲等畸形,成为卒中患者恢复的瓶颈,影响患者生活自理能力提高的重要障碍。因此,早期干预痉挛状态,终止异常运动模式,协调、平衡主动肌和拮抗肌之间的肌张力,促进共同运动向分离运动转变,对促进患者上肢康复至关重要。

国外文献[26]指出,针对卒中后肌痉挛的治疗,单纯采用肌肉牵拉、肢体被动运动或者传统的针刺治疗均难以取得令人满意的疗效。运动针刺法起源古籍记载的“恢刺法”[16],这种针法的治疗优势在于,通过将远端穴位针刺与损伤部位运动相结合能有效治疗肌肉痉挛,对局部痉挛肌肉进行拉伸、屈曲等物理治疗的同时配合相应穴位的针刺手法对缓解卒中后痉挛至关重要。运动针刺疗法既强调医者针刺过程中反复的强行针刺激,通过提插、捻转等手法加强针感的循经传递,又强调患者主动运动患肢,使患者产生一种“运动针感”[16],通过兴奋运动及感觉传导通路,进一步激活高位中枢,加强其对低位中枢的调控能力。神经重塑理论认为,神经重塑如果缺乏正确的康复模式引导,轴突的生长可能会加剧异常的运动和代偿模式,某些神经功能的异常激活,可能会打破神经功能网络的平衡,使病灶及病灶周围区域神经激活受到抑制,反而不利于卒中患者功能的恢复,即“负适应性可塑性”[27]。因此,神经重塑过程中,正确的康复训练模式诱导就显得尤为重要。

头针联合上肢智能反馈训练是在运动针刺理论基础上发展而来的针刺方法,是将头针与上肢智能反馈训练相结合的一种针灸治疗方法。头针穴位分布在大脑功能在头部的反射区[28],能对大脑功能起到更好的调节作用,善于治疗脑神经损伤性疾病[29]。本研究选用的顶颞前斜线、顶颞后斜线的投影区,与大脑皮质中央前、后回的平面投影区大致吻合,两投影区均呈上宽下窄的斜带形[30]。中央前、后回是支配对侧躯体随意运动和感觉的中枢,它主要接受来自对侧骨骼肌、肌腱和关节的本体感觉冲动,感受身体位置、姿势和运动感觉,发出纤维,即锥体束控制对侧骨骼肌的随意运动[31],针刺治疗这一区域,能引起对侧支配区域的肌肉收缩[32]。

近年来的研究证实了头针对卒中患者肌肉张力的双向调节作用[13],这与本研究中卒中患者肘腕 MAS评分观察结果一致。大部分研究者认为,头针对卒中患者肌肉力量及张力有明显改善作用,但其作用的关键在于针刺手法及时机的掌握[33-34]。本研究所采用的上肢智能反馈系统,能通过传感器感知患者主动运动时肌肉、关节力量及张力的变化,依据患者下肢功能状况,为患者设计具有轻度超负荷的运动量、运动强度。当患者主动运动力量、幅度不足时,根据操作界面的提示,由针灸师对患者病灶侧顶颞前斜线、顶颞后斜线下1/5进行快速捻转手法刺激,促进所支配患侧上肢肌肉的收缩,提高患者主动运动积极性,增强头针调节肌肉张力的作用,并通过上肢智能机器人规范的运动训练,更好地调动正确的神经反馈机制[35],将头针的效应更好地整合到脑神经恢复模式中[36],使神经轴突的生长和功能重组沿着对患者功能恢复有利的方向进行,对神经细胞重塑起到引导作用。本研究通过头针健侧顶颞前斜线、顶颞后斜线与下肢智能反馈训练相结合,促进了卒中患者上肢分离运动的出现,提高上肢运动能力及生活自理能力,其原理可能是头针通过对下肢张力的双向调节,这与以往对头针研究具有一致性[37]。

本研究结果表明,头针联合上肢智能反馈训练能够显著降低卒中患者下肢肌痉挛,改善肘关节、腕关节活动度,促进下肢分离运动模式出现,提高患者上肢运动能力及生活自理能力。与单纯上肢智能反馈训练比较存在明显的疗效优势,尤其是当治疗时间达到 8周时,疗效优势更为突出。随访的数据结果发现,单纯上肢智能反馈训练虽然也能对卒中患者上肢功能有明显的改善作用,但是随着停止治疗时间的延长,患者功能反弹性降低明显,而头针联合下肢智能反馈训练组在疗程结束后 1月随访时,患者上肢功能未出现明显反弹性降低。大部分卒中患者住院康复期间,肢体功能恢复明显,但当患者出院以后,训练不够,会出现功能迅速下降,这也导致了卒中患者回归家庭困难。本研究发现头针与上肢智能反馈训练相结合,能有效解决卒中患者康复疗效减退的问题。

本研究也存在一定的局限性,由于研究时间及人员有限,未能对患者研究结束后进行长期的随访,以便更进一步观察头针联合治疗在卒中后下肢功能障碍方面的远期疗效;本研究未能设置假针刺组,因此,治疗方案可能对患者未能做到完全蒙蔽作用。

综上,头针联合上肢智能反馈训练系统能有效降低卒中患者上肢肌痉挛,促进上肢分离运动模式出现,提高患者生活自理能力,且联合治疗的疗效能得到良好的维持。