明代蜀王陵墓的发现

易立 谢涛

明初,太祖朱元璋为避免重蹈元末军阀割据的覆辙,决定依靠宗室子孙加强对地方的掌控与制衡。从洪武三年(1370)开始,前后三次封藩于诸王,分镇全国各地。四川位居长江上游,往东为出入吴楚之咽喉,北依秦岭沟通川陕,西南为高原所环抱,自古是出入滇藏必经之地,战略和军事上的重要性,决定了它必然成为明王朝建藩封国的要地。洪武十一年(1378),在朱元璋进行第二次册封时,年仅七岁的十一皇子朱椿被册封为蜀王。朱椿于洪武二十三年(1390)就藩成都府,至永乐二十一年(1423)去世,在位45年,谥号曰“献”,为第一代蜀王—献王。据《明史?诸侯世表》记载,明代蜀藩从洪武十一年至崇祯十七年(1378—1644),共传袭十世十三王,历时长达267年。

明代蜀王就藩成都府,他们的陵墓亦分布于府城周邻区域,关于各蜀王陵墓的地理方位,明清以来的志书多有记载。20世纪70年代以来,针对蜀王陵墓的考古工作逐步展开,截至目前,能够确定的有如下三个重要陵区。

城北陵区

城北陵区位于成都市北三环外金牛区天回街道凤凰山一带。《明一統志?成都府》:“蜀献王墓、蜀靖王墓,俱在天回山。”《正德四川志?寝园》:“献王、靖王、悼庄世子,俱葬府城北二十里天回山。”《嘉靖四川总志?陵墓》:“蜀献王墓、蜀靖王墓,俱成都县天回山。”《天启新修成都府志?陵墓》:“蜀献王墓,在成都治北天回左山……悼庄世子墓,成都县威凤山。”

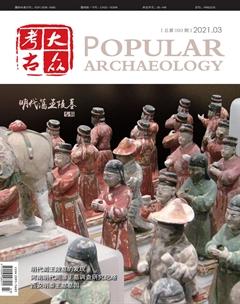

1970年,中国科学院考古研究所(今中国社会科学院考古研究所)、四川省博物馆(今四川博物院)等单位发掘了凤凰山南麓的蜀悼庄世子朱悦燫(其弟蜀和王即位后追封其为蜀庄王)墓,这是一座按藩王级别营建的地下宫殿,墓室全长34.7米,由八字墙、墓门、前庭、正庭、正殿、中庭、圜殿、后殿、耳室、侧室组成,出土圹志、木质谥宝和谥册、陶俑(武士俑、仪仗俑等)、陶器(日用器具、家具等)、玉饰等大量随葬品。

2007年,成都文物考古研究所在凤凰山山顶发掘了一座带陵园设施的大型明代砖石墓,推测墓主人为蜀献王朱椿正室—蓝妃。陵园平面呈长方形,南北长约240米,东西宽约100米,占地合明制近40亩,内部呈三级台阶状,门道和地面建筑大多遭破坏而不存,局部残存围墙墙基和封土。墓室全长24米,由八字墙、墓门、前庭、中庭、后庭、耳室组成,内有绿釉琉璃的仿木结构,出土随葬品虽较少,但仍保存有铜鼎、铜瓶、铜镜等一批珍贵文物。

城东陵区

城东陵区位于成都市东三环外锦江区三圣乡及龙泉驿区洪河镇、十陵镇一带。《明一统志?成都府》:“蜀僖王墓,在华阳县正觉山。”《正德四川志?寝园》:“僖王,葬府城东二十里正觉山……怀王,葬府城东二十里……惠王,葬华阳县芳山;昭王,葬华阳县东山。”《嘉靖四川总志?陵墓》:“蜀僖王墓,华阳县正觉山;蜀怀王墓,华阳县东二十里东景山;蜀惠王墓,华阳县芳山;蜀昭王墓,成都县东山。”《天启新修成都府志?陵墓》:“僖王墓,华阳治东正觉山……怀王墓,华阳治东景右山;惠王墓,华阳治东方山;昭王墓,华阳治东隆寿山;成王墓,华阳治东春明山;康王墓,华阳治东永秀山;端王墓,华阳治东毓灵山。”

1979年,成都市文物考古工作队(今成都文物考古研究院)发掘了龙泉驿区十陵镇大梁山南麓的蜀僖王墓,陵园平面呈长方形,南北长275米,东西宽120米,占地合明制54亩,围墙厚约1.5米,园内中轴线上仍残存建筑遗迹,并散见琉璃构件。墓室为砖石结构,全长27.8米,由八字墙、墓门、前庭、前殿、正庭、正殿中庭、后殿、侧室组成,出土圹志、陶器、瓷器、铜器、铁器等500余件。

1990年,成都市文物考古工作队发掘了龙泉驿区洪河镇白鹤村与千弓村交界处的蜀昭王墓,陵园平面呈长约240米、宽122米的长方形,占地约合明制48亩,内部为三级台阶状,四周残存围墙基址,墓室北面地表尚留有底径22米、高约5米的封土。墓室为砖石结构,全长16.5米,由墓门、前庭、前殿、正庭、正殿、后殿、侧室组成,出土随葬品以大量的仪仗俑、侍从俑为主。除蜀昭王墓外,千弓村还是蜀惠王墓所在地,二者相距仅500米左右,惠王墓内的圹志早在清乾隆年间(1736—1795)已被盗出,后于民国时期辗转移至成都通俗教育馆收藏,但陵园和墓室保存状况均不清楚。

1995年,成都市文物考古工作队还对十陵镇青龙村东风渠畔的香花寺蜀王墓进行了调查和局部试掘,初步推测墓主人为第九代蜀王—成王朱让栩。已确认陵园范围东西长490米,南北宽140米,占地合明制近113亩,是目前所见面积最大的蜀王陵园,内部由神道、献殿、明楼、墓室组成,清理发现了献殿的条石基础、柱础及陵园的渗井、散水、排水沟等遗迹。

2004年,成都文物考古研究所发掘了锦江区三圣乡粉坊堰附近的蜀怀王墓,陵园平面呈长277米、宽132米的长方形,占地约合明制60亩,由四周的围墙、回廊、排水沟、南门及门内两侧的附属建筑组成,内部地势由南往北逐渐抬高,现存封土南北长约60米,东西宽约 40米,高2.5米。墓室为砖石结构,全长34.6米,可分作八字墙、墓门、前庭、正庭、中庭、圜殿、后殿、耳室等部分,出土圹志、金银器、玉器、铜器、铁器、石器、陶器、瓷器等随葬品200余件。

城南陵区

城南陵区位于成都市双流区黄龙溪镇的皇坟村、大河村及川江村一带。《正德四川志?寝园》:“和王,葬府城南八十里黄龙溪。”《嘉靖四川总志?陵墓》:“蜀定王墓,仁寿县东溪山。”《天启新修成都府志?陵墓》:“和王墓,华阳治东(南)金华山。”《乾隆四川通志?陵墓》:“明蜀定王墓,在仁寿县东东溪山。”

2012年,成都文物考古研究所对双流区黄龙溪镇境内的蜀藩墓葬群开展了调查、勘探和试掘工作,收获了一批重要发现。皇坟村明墓地处府河西岸的牧马山台地中段,陵园依山而建,平面大致呈长方形,南北长311米,东西平均宽度175米,占地约合明制90亩,内部分作三级平台,逐级抬高,平台的边缘都使用石条包砌,形成堡坎。北围墙现存高0.5—2.4米的土埂,附近散落有勾头、滴水、筒瓦、板瓦等建筑材料。墓室因叠压于景区停车场之下,无法勘探,具体形制与规模不详。

大河村明墓位于府河东岸的皇坟山西麓,西距皇坟村明墓约1公里,陵园依山而建,平面呈马蹄形,东西长171米,南北最宽处118米,占地约合明制30亩,内部分作两级平台,逐级抬高,每一级平台的边缘都用石条包砌,形成堡坎,陵园后部保存有高出地表8米左右的封土。围墙残高0.5—0.7米,宽1.5米左右,使用石条、石块垒筑,西墙正中处的陵门保存较完好,为砖石混筑的一门三道结构。附近散落大量琉璃瓦构件。墓室为带岩圹的砖石结构,全长31.8米,券拱因盗扰多已坍塌,墓室后部的填土中见有1口高0.76米的石缸。

川江村明墓位于大河村明墓以东2.4公里处,陵园保存情况差,现存封土直径14.2—17.7米,高4.7米。墓室亦为带岩圹的砖石结构,早年遭破坏严重,已不见券拱和大部分直墙,估算全长36.6米,采集到残砖、琉璃仿木构件等遗物。

关于这三座墓葬的墓主人身份,目前暂无定论,推测与蜀藩第四代王蜀和王及第五代王蜀定王有关。

综合文献记载和考古发现,明代蜀王陵墓大致表现出以下几点特征:一、城北陵区应是最早规划营建的蜀王茔域,先后有悼庄世子(蜀庄王)、蜀献王、蜀靖王埋葬于此,城东陵区的营建时间可能略早于城南陵区,前者容纳的蜀王墓最多,先后有蜀僖王、蜀怀王、蜀惠王、蜀昭王、蜀成王、蜀康王、蜀端王等埋葬于此,后者则为蜀和王、蜀定王之葬地。二、陵园大多呈长方形,内部依山形地势呈两级或三级平台,占地面积大小差异悬殊,无明显演变规律,且存在较为突出的逾制现象。三、陵园围墙多较低矮,或仅起到地面标识的作用,通常只开设面对墓室地宫的正门,有设置神道的做法,但未见使用石像生。四、封土位于墓室之后,而非疊压在墓室之上,有学者认为可能是出于风水或工程方面的考虑,而不是设置疑冢。五、墓室流行前、中、后纵连式形制,应是比较明确地仿照了蜀王府中轴线上承运殿—圜殿—存心殿—寝宫的布局模式。

明代蜀王陵墓是第四批全国重点文物保护单位,并且已进入成都片区大遗址保护名录,相信随着考古资料的丰富和研究工作的深入,其真实面貌将愈加清晰地展现在世人面前。

(作者均为成都文物考古研究院研究员)