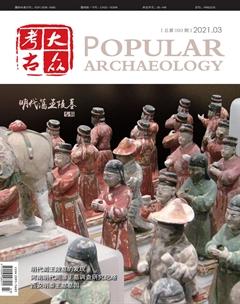

明代楚藩陵园的规制布局

刘永亮

明朝实施分封制,将皇子封于全国各地,以形成“诸子各有茅土之封,藩屏王室,以安万姓”的局面。藩王陵墓制度是明代帝王陵墓制度的组成部分,也是研究皇帝陵墓制度的重要参照物。从考古调查或发掘资料来看,散处各地的明代藩王陵墓不仅时代特征明顯,地域特征也很突出。这里以明楚藩愍王陵园为例探讨楚藩陵园的规制布局。

楚藩陵园概况

楚藩是朱元璋第六子朱桢的封国,王府位于湖广行省武昌府(今武汉市武昌区),辖境包括今武汉市的武昌区、江夏区、洪山区、青山区以及鄂州市、黄石市、咸宁市。自洪武三年(1370)朱桢始封楚王,洪武十四年(1381)就藩武昌府,至崇祯十六年(1643),张献忠破武昌城,沉楚定王华奎于江,楚藩享国274年,共传八代九王。

楚藩八代自昭王始,毗邻而葬,葬于一个相对独立的自然地理区域内,共享同一兆域,为典型的诸王同兆域。在陵区总体布局上始终遵循“合族而居,合朝而葬”的理念,与明十三陵较为相似。

楚藩诸陵园位于长江南岸的龙泉山麓,今属武汉东湖新技术开发区(以前归属江夏区)龙泉街道营泉村。龙泉山东濒梁子湖,南临牛山湖,西望汤逊湖,三面环水,由北侧天马峰、南侧玉屏峰两条山系蜿蜒相环成一葫芦形小盆地,两山之间有珠山相间,有“二龙戏珠”之称。楚藩诸王陵沿盆地边缘建在两峰南坡或北坡,清代《江夏县志》中称其为“楚藩九寝”:其中昭、宪二王陵园在天马峰南麓,庄、愍、恭、靖、端、定、康七王陵园建于玉屏峰北麓,与昭、宪二王陵园隔古河道相望。九座陵园方向依山脉而定,园门皆面向盆地中央。

愍园概况

愍园是楚藩第七代王朱显榕及其王妃的合葬陵园,坐落于玉屏峰北麓山脚下,位于第二代楚王陵园(庄园)的东南方。

愍王朱显榕为端王庶长子,正德十一年(1516)初封长乐王,正德十六年(1521)改封为楚世子,嘉靖十五年(1536)袭封王爵,二十四年(1545)为世子英燿所弑,谥号“愍”。

2009年、2015年为配合当地政府对愍王茔园的整治工作,武汉市文物考古研究所对其内城垣进行了清理。2019年10月至2020年9月,经国家文物局批准,以申报国家考古遗址公园和开展相关学术研究为目标,对外城垣及以外区域进行了清理发掘,取得了重要收获。经过多年来的田野工作,基本厘清了愍园的整体规制布局。

愍园建造在一处山前缓坡上,呈西北—东南向布局,随地势起伏呈前低后高状。陵园范围内除内城垣外,其余位置均为生产小队的自留地,地表被种植的楠树、樟树、紫薇树以及杂草覆盖。

陵园有内、外两重城垣,外城垣平面呈前方后圆状,其西北端连接外门,东南端呈圆弧形包围墓冢,南北对称。西北端正面宽155米(含外门),东西长307米,在240米左右处变弧。内城垣位于陵园内中部,平面呈长方形,西北端正面宽66米(含中门),东西长71米。主要建筑群置于内城垣之中,均只残存基址。

愍园布局规整,呈轴对称布局,以一中轴线贯穿,随着山势呈多级台地逐级抬升,重要的建筑集中分布于中轴线上,从外到内依次为明塘、外神道、外门、内神道、中门、享殿、内红门、拜台、墓冢。明塘、外神道、碑亭(勘探出,暂未发掘)位于茔园的第一级台地,即整座陵园的地势最低处(西北方);外门、内神道、金水桥位于第二级台地;中门至享殿前月台之间的区域则处于第三级台地;享殿至内红门之间的区域处于第四级台地;内红门至墓冢之间包括拜台处于第五级台地,是整座茔园的地势最高处。愍王墓冢则处于整座茔园的海拔最高处,王妃墓位于王墓右侧,偏离中轴线。在第三级台地上,享殿左右两侧各设有一配殿,配殿前方各左右对称设有一值守班房,在左配殿的右边有一神帛炉。整座陵园,以第三级台地上设置的建筑最多。

楚藩陵园特点

通过对楚藩各陵园的调查,可以总结出楚藩陵园规制的主要特点:

第一,陵园总体布局基本承袭了明皇陵、明祖陵的形制,皆设内、外两重城垣,内城垣均呈(长)方形,外城垣则有长方形和后端呈弧形两种形制。

第二,从愍园的最新考古工作来看,陵园内有一条独立的神道,自成一个完整格局。至于整个楚藩陵园是否有一条主神道,由于目前未开展相关工作,不得而知。但从愍园的布局情况来看,各陵园各自有神道是可以肯定的。

第三,楚藩各陵园均有外门、内神道、中门、享殿、配殿、值守班房、神帛炉以及内红门、拜台等,陵园主体建筑布局相同。

第四,楚藩各陵园均呈轴对称布局,有一中轴线贯穿整座陵园,陵园建筑随着地势起伏由低到高逐级递进,墓冢建于整座陵园的地势最高处。重要的建筑集中分布在中轴线上,墓冢均位于内城垣之外、外城垣之内。

第五,楚藩各陵园的建筑规制可分为三大区域:以内红门为界,门内为地宫区,该区域主要是拜台、墓冢;门外为祭祀区、外陵区,其中祭祀区属于内城垣以内区域,是整座陵园的核心位置,多数建筑集中分布于此,包括中门、享殿、左右配殿、左右值守班房、神帛炉,为整座陵园的主要活动场所;外陵区是外城垣以内、内城垣以外除地宫区的区域,该区域内主要为绿化区及部分附属建筑,目前仅昭园、愍园确定有金水桥,其余各园暂未发现,此区域主要是排水系统,多以暗沟的形式存在。

纵观三个功能分区,可以看出其突出了以享殿为中心的祭祀区,形成了前中门、后享殿的院落式布局,成一个相对独立的区域。这明显是受明帝陵布局的直接影响,也是明代帝王陵与前代帝陵建筑规制间差异的首要之处。

第六,中轴线上设置三门,少于帝陵的五门。帝陵中轴线一般设五座门即大红门、陵(宫)门、中门(祾恩门)、内陵门和灵寝门(方城之门);藩王墓一般设三门,即外门、中门、内门(或称内红门);其他皇室成员墓多为二门或一门。中轴线上门的多寡也是明代藩王墓与帝陵及其他皇室成员墓之间等级差别的重要标志之一。楚藩各陵园均设置三门,并没有因陵园面积大小不一而数量有所取舍,彼此之间并无区别。

古人讲究“事死如事生”,《荀子?礼论》云:“丧礼者,以生者饰死者也,大象其生以送其死也。故如死如生,如亡如存,终始一也。”也就是说,古人认为死亡只是另一种生存的方式,生前如何,死后亦如何。明朝帝王陵墓布局也受到生前所居环境影响,帝王陵墓中门的设置,明显模仿了宫城的规制,如明皇城从主殿(奉天殿)向南有门五座,依次为奉天门、午门、端门、承天门、大明门;藩王宫城从其主殿(承运殿)向南有门三座,依次为承运门、端礼门、内红门。这种门的设置最终是对周礼有关宫城制度及儒家注释的沿袭,即“天子五门、诸侯三门”。帝陵是按“前朝后寝”的制度设置享殿与宝城:享殿在前以像朝,宝城在后以像寝;藩王墓没有宝城,但其地宫可以视为寝,这种理念也就与宗庙的“前朝后寝”同出一源。

值得注意的是,帝陵五门与藩王墓三门只是一种理想化的标准模式,实际上并非每座帝陵或藩王墓都达到了这一规格,也就是所谓“尊可从卑,卑不可从尊”,即尊可从简而卑不可以逾制。

第七,楚藩均是单人葬,王与妃分葬,少见王、妃同穴合葬。王妃墓基本都偏于一侧,附葬于王墓旁边,远离中轴线,处于从属位置,表明了他们之间的主从、隶属关系。这种格局也是《大明会典》关于王妃“……附葬其旁,同一享堂,不许另造”的直接体现。

其他问题

石像生

关于明代石像生的制度,以《大明会典》等为代表的明代官方文献中并没有关于亲王、郡王及宗室其他封爵人等墓前石仪制度的记述,仅有成祖长陵有石像生十八对的记载,以及洪武年间(1368—1398)两次所规定的公侯、职官坟茔前石人石兽制度的相关记述。在明代其他官私文献中也不见相应记载。可见,无论是从官方还是民间记载来看,关于王陵前的石像生制度并没有明确的规定和要求。这一点从目前已知的考古调查、发掘资料方面也得到了印证,即找不出诸王陵石像生制度的统一规律。

从目前掌握的材料来看,楚藩各陵园并没有发现有石像生的迹象。楚藩陵园为同一兆域,是否像明十三陵一样石像生为整个兆域所共有,而非每个王陵前各有,这一问题尚待深入研究。目前整个兆域的神道布局情况不明,其完整布局情况还关系到有无石像生问题,这是将来需要解决的问题之一。

碑亭

龙泉当地有“三龟九寝”之说,即九座王陵只有三座有碑亭(昭、庄、端园),其余六座则无。昭王碑文内容为追述昭王功德和生平纪事以及妃、子女分封等情况,其性质与太祖孝陵、成祖长陵的神功圣德碑相似,由宪王奉敕亲撰,康王于正统十二年(1447)奉敕立碑。庄王碑文内容与昭王碑文相似,只是碑文由翰林院侍讲学士廖道南撰写,文末所附四言颂诗则为宪王亲作。端王于正德七年(1512)袭封,卒于嘉靖十三年(1534),其陵碑先立于嘉靖十年(1531),内容主体与昭、庄二碑相仿,以歌功颂德为主,但碑文中又有“寿以千秋为期,福禄弥隆”等语,显然系立碑于生前的缘故,有一定的纪事碑功能。碑文由湖广学政、前翰林院侍读经筳讲官、同修国史崔桐撰写。楚藩三王陵园碑亭的券门皆三开(前、左、右),系初始制度,是一种属于敬避帝陵碑亭门四开的降等之制;且碑亭置于外门左前方,应该也有等级标识意义。

近年來,在田野调查中,发现古河道附近散落一只赑屃及碑,应是当初运至此处船翻掉落于此。由此可见,“三龟九寝”之说并不准确,这只赑屃及碑当为某一座王陵的碑亭附属设施。

金水桥

从目前开展过工作的昭园、庄园、靖园以及愍园来看,并不是每座陵园都有金水桥。可以肯定的是,昭园、愍园有金水桥,庄园没有金水桥,靖园因为道路问题没有开展工作,不过靖园面积较小,有金水桥的可能性不大。可见金水桥并非每座王陵的必要组成部分。

明塘

明塘,取“明堂”谐音,是风水理论中的重要概念,具有“藏风聚气”的作用,当地称“荷花池”,位于陵园的地势最低处,用于汇集陵园的自然排水。目前调查发现的九寝中,明确有明塘保存下来的有昭园、宪园、庄园以及愍园。其中昭园、宪园的明塘位于整座陵园的东南部,庄园的则位于西南部。愍园明塘则位于整个茔园的中轴线上,而非偏于一侧,与墓冢分别位于整座陵园中轴线的两端。

楚藩陵园为典型的诸王共享同一兆域,遵循着“合族而居,合朝而葬”的陵园布局理念。从明初至明末,楚藩陵园制度贯穿了整个明王朝发展史,形成了一个完整的明代藩王葬制。从中既可以看到明代丧葬祖制的特点,又可看到明代中期以后帝陵对藩王葬制的具体影响,但更多的则是楚藩自成一体的风格。作为目前保存完整的明代藩王陵区之一,楚藩陵园为研究明代的藩王体制、皇家的丧葬制度以及明代武昌府的政治、经济、文化等,提供了珍贵的实物资料。

(作者为武汉市文物考古研究所馆员)