统编教材革命传统类课文编排特点与教学建议

编者按

为贯彻习近平总书记关于革命传统教育要从娃娃抓起的重要指示和党的十九大精神,落实全国教育大会精神,充分发挥中小学课程教材在革命传统教育中的重要作用,教育部制定了《革命传统进中小学课程教材指南》。文件指出,将革命传统全面融入课程教材,对中小学革命传统教育目标、内容、方式等進行顶层设计,是充分发挥革命文化和社会主义先进文化铸魂育人功能,实现革命传统教育整体化、系列化、长效化的重要举措。

本期,嘉兴教育学院刘晶对统编教材中的革命传统类课文编排特点进行了解读,并提出了相应的教学建议。浙江省嘉兴市海盐县向阳小学姜凌佳从问题驱动的角度对革命传统类课文的教学进行探究。上海世外教育附属平湖经开实验小学蒋清锋以资料助学为切入点,探索了革命传统类课文中资料的内涵与价值,提出了资料运用的原则与建议。江苏省苏州市姑苏区教师发展中心陈建先以《十六年前的回忆》为例,探讨了革命传统课文“人物形象”教学的三个视角。希望这些文章能对一线教师进行革命传统类课文教学有所启发。

【摘要】统编教材整体设置了革命传统类课文,编排推进有序,形式丰富多样。本文认为,教师在教学时要融合双线定准教学目标,整合资料明确教学路径,借助教材资源把握价值取向,以此提升学生的学习能力。

【关键词】革命传统,编排特点,教学建议

统编教材重视在教学中落实革命传统教育,引导学生从革命精神中树立责任意识,实现立德树人的教育目标。统编教材共编排了34篇革命传统类课文,这些内容占整套教材选文篇目的10.67%。如何发挥这些内容的价值?教师须明晰教材的编排特点,进而实施有效的教学策略。

一、明晰教材编排特点

1.穿插与集中

依循学段特征和学生学习认知规律,统编教材在编排革命传统类课文时进行了整体规划,有序推进。

穿插编排。这一特点主要体现在一到四年级课文的编排中,即根据语文要素选编适切的课文,并将选文分散到不同的单元。其中,一至三年级主要是将单篇课文编排在不同单元,四年级后同一单元内选编的此类课文数量逐步增加(见表1),旨在引导学生初步感受伟大革命人物的美好品质。

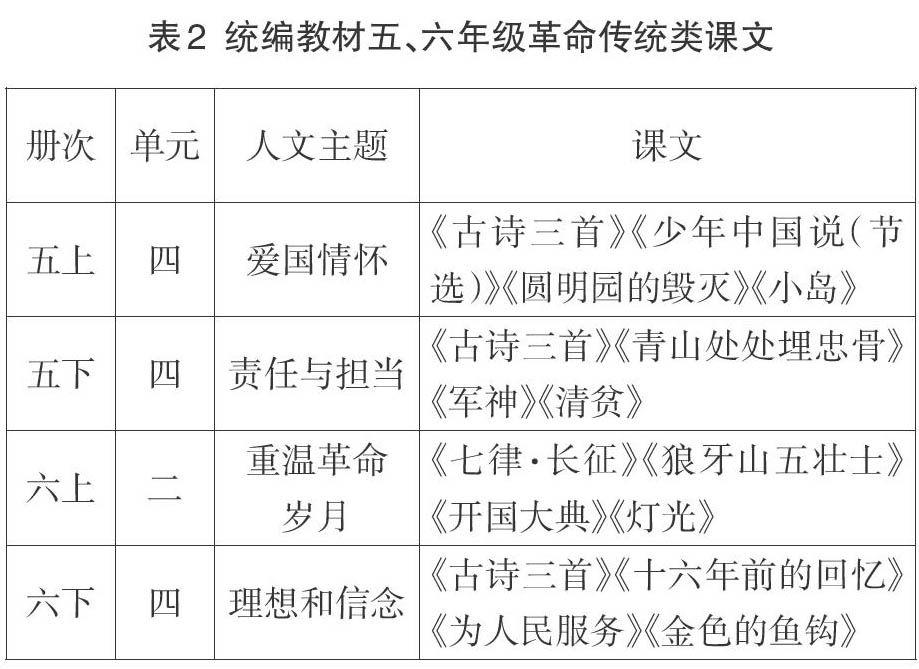

集中呈现。到了五、六年级,教材编排了以革命文化为主题的单元,提高了学习的频率(见表2)。这样集中编排,为学生大体勾勒出国家“屈辱—斗争—建设”的发展历程,建构起浸润式的理解和传承革命文化的学习场景,激发学生的爱国情怀。

在不同学段编排不同的文体,这一特点,在革命传统类文本的编排上特别突出,呈现出由浅入深、由易到难的设计层次,有助于学生循序渐进地学习。低年级以故事和简短的诗歌为主,篇幅短小精悍,内容浅显易懂,语言生动形象。如《朱德的扁担》一课,语言简洁平实,初步渗透了革命传统教育的内容。《雷锋叔叔,你在哪里》,这首诗每一节的结构相似,读起来朗朗上口,便于学生学习体悟。到了高年级,教材则以不同体裁、不同风格的课文呈现革命传统教育的内容:有以回忆录方式记录亲人眼中的李大钊同志的《十六年前的回忆》,有以演讲稿形式追悼张思德同志的《为人民服务》,有以律诗的形式展示红军战士革命乐观主义精神的《七律·长征》。无论是描写的内容,还是表现方式,课文所涉及的范围有所扩大,难度有明显提升。

2.多元与开放

统编教材中革命传统类课文的编排形式是丰富多样的,力图帮助学生了解革命文化,走近革命伟人,感受人物形象与人格魅力,受到爱国主义的熏陶。

助学系统紧密跟进。统编教材为了更好地落实语文要素,在每个单元都编排了与教学内容相对应的助学系统,隐含着立德树人的教学价值。这一编排特点,也体现在革命传统类课文及单元的安排上。如篇章页上的单元导语,精读课文中的“泡泡”提示和课后练习题,略读课文中的学习提示等,都编写了革命传统内容与学习任务;语文园地的日积月累板块安排了与此内容相关的诗词、成语、名言警句等;快乐读书吧向学生推荐了红色经典阅读书目。此外,在相关选文的插图、注释上也都有所体现,还须注意的是阅读链接的有效补充。革命传统类课文中涉及的历史背景、领袖人物以及革命英雄等,大多与学生的现实生活相距较远。为了拉近学生与课文的距离,便于学生了解课文中的人物,加深对人物形象的认识,感受人物的革命精神,接受革命传统的感染和熏陶,进一步提升学习此类课文的效果,统编教材在大多数革命传统类课文后面以阅读链接的形式进行了有效补充,拓展了更为广阔的学习视野,为学生理解革命传统提供了学习支撑(见表3)。这样立体多维度的编排形式能够引导学生跟进学习,让学生在积累语言的同时受到革命文化的熏陶。

实践活动开放延伸。统编教材编排的实践活动板块中渗透了革命传统类资源。比如,在中高年级,有意识地穿插编排了制作英雄名册,清明节到烈士陵园扫墓,到革命纪念馆参观访问,重温经典革命影片,采访革命英雄前辈等多种开放式的语文实践活动,以激发学生主动探究的兴趣,引导学生在实践中感受革命传统,激发传承革命传统的热情。

二、教学建议

1.双线并轨,准确定位教学目标

统编教材中的革命传统类内容具有极强的人文性,它们也承担着落实语文要素的重任。在教学革命传统类内容时,要实现人文主题与语文要素的统一:一是要将人文性自然地融入教学的各个环节,润物于无声;二是语文课上的革命传统教育要突出语文学科的特质,将思想情感的熏陶与语言运用融合起来。

统编教材中,革命传统类内容在一至二年级以单篇课文的形式出现,多是以“识字学词,读好课文,练讲故事”为主要学习任务的语文实践活动,语文要素隐性体现在课后练习中。教学时,教师要准确把握教材的编写意图,将课后练习的铺陈作为教学重点来推进学生的学习,伺机渗入人文精神。同时,教师可不对课文内容和人物形象作过多生硬地讲解,可以利用多种形式的朗读,帮助学生读懂课文,引发学生的情感共鸣,初步渗透革命传统教育。

从三年级开始,统编教材各单元篇章页上具体提出了本单元的人文主题和语文要素,须在每课的教学中具体分解落实,人文熏陶和语文能力训练目标的指向更清晰。教学时,教师要坚持人文主题和语文要素双线并轨,准确定位单元目标和每一课的教学目标(见表4),将思想情感的传递与语文能力的提升落到实处。

梳理并确定了准确的双线目标之后,在教学过程中,教师要紧紧围绕目标贴合教材文本,在语用实践过程中落实语文要素,使学生获得情感体验,激发学生的价值认同,从而促使学生获得革命精神的熏陶和革命思想的启迪,实现潜移默化的育人价值。

2.借助资料,明确阅读教学路径

革命传统类文章叙述的内容距离学生较为久远,学生理解起来有一定的困难,查找资料、运用资料,能帮助学生更好地理解课文,体会思想感情。统编教材以“通过查找相关资料理解课文内容,体会课文思想感情”这一语文要素的落实来贯穿,教学时教师要依照循序渐进的梯度进行(见表5),引导学生在有层次地借助资料阅读、学习的过程中,了解故事背景,感知人物形象。

如表5所示,四年级上册相关主题单元的学习,通过查找资料,为理解故事的内容、感受人物形象作铺垫;五年级上册“爱国情怀”主题单元的学习,结合资料,更深入地理解课文内容,体会课文的思想感情;六年级下册“理想与信念”主题单元的学习,综合運用前面习得的能力,自主、有目的地筛选资料,随着阅读能力的提高,有针对性地选用不同类型的材料,加深对课文的理解。“通过查找相关资料理解课文内容,体会课文思想感情”这一语文要素的训练呈现渐次递进的态势。教学中,教师要依据这样的目标梯度,明确从“查找资料,了解内容”到“结合资料,更深入地理解”再到“综合运用,自主、有目的地筛选资料”这一教学路径,引导学生循序渐进地学习借助查找、运用资料这一方法理解课文并体会课文表达的思想感情。在这样一步步的多维度整合的学习和运用中,学生习得了通过借助资料展开阅读、学习这一类课文的方法,不仅提升了学习能力,还进一步促使其获得革命精神的熏陶和革命思想的启迪。

3.活用链接,助推文化价值认同

统编教材中编排的革命传统类阅读链接与单元教材具有同质性,主要涉及人文主题、写作内容及表达策略等方面,其价值在于助力课文学习、加强单元整合和拓宽学生的阅读视野,引导学生深入理解革命传统的内涵之美,自觉弘扬和传承中华民族文化的精髓。

(1)注重单元统整,深化文化价值认同

统编教材以人文主题和语文要素双线编排各单元,又以语文要素为核心形成单元学习整体。因此,教学革命传统类课文、单元时要树立单元统整意识,在完成语文要素目标的同时,还要完成革命传统教育这一目标。以五年级上册第四单元为例,《圆明园的毁灭》课后安排了两个阅读链接,分别为《七子之歌(节选)》和《和平宣言(节选)》。学完课文后,首先,请学生读一读阅读链接的内容,结合找到的资料谈谈自己的理解,继续培养学生结合资料理解文章、体会情感的能力。接着,把阅读链接的内容与课文表达的情感进行比较,体会其相似处:既抒发了对祖国的赞美与渴望和平、统一的美好愿景,又表达了对侵略者的愤恨。然后,拓展阅读《七子之歌》的另外五首诗和《和平宣言》的其余内容,引导学生明白侵略者不仅抢掠、毁坏文物,甚至还掠夺土地,屠杀人民,加深学生对圆明园“毁灭”的理解。在此基础上,再读《少年中国说(节选)》,学生的思维层层深入,情感激发水到渠成。

(2)强化迁移运用,促进文化价值认同

统编教材在相同范畴语文要素的编排时非常注重前后要素之间的关联,后一语文要素通常是前一语文要素的深化学习,教师须领会教材编排意图,教学时前后观照,在学生已有学习经验的基础上引导学生深入学习与运用。在革命传统类课文与单元的教学过程中,教师更应该在语文要素的落实过程中,帮助学生更真切地感受革命人物的人格魅力,进而实现认同编者意图的目标。如六年级上册第二单元《灯光》一课后,编排了内容丰富的阅读链接内容:《毛主席在花山》《狱中联欢(节选)》《伟大的友谊(节选)》《春天的故事(节选)》,目的是指引学生在把握内容和感受人物的基础上运用之前学过的阅读方法,体会每篇阅读材料所表现的情感。因此,学习《毛主席在花山》和《狱中联欢(节选)》时,教师要引导学生回顾并运用五年级上册学习过的阅读方法“体会场景和细节中蕴含的情感”,通过具体的场景、细节描写感受毛主席对群众的关心爱护和先烈们的革命乐观主义精神。读马克思和恩格斯的故事时,教师要引导学生运用五年级下册学过的“通过搜集资料来帮助理解课文”的方法,丰富对伟人之间友谊的感受。在基于语文要素前后勾连的学习活动设计中,学生运用阅读方法展开联系、比较和迁移运用等学习活动就有了明确的目的,既为落实本单元“了解课文是怎样点面结合写场面的”这一语文要素提供了学习支架,实现了深度学习,也帮助了学生更具体、深入地体会革命传统精神及其内涵。

革命传统类课文的教学,担负着革命精神教育的重要使命,教师要与编者希冀传递并倡导的道德价值保持一致,教学时要审慎地对文本与人物进行多元解读,把握好价值取向。一方面,要坚决抵制为了所谓的“创造性理解”而故意对文本主题及文中人物进行的质疑;另一方面,由于小学生正处在价值观的形成时期,教师要充分考虑学生的认知水平、认知差异和认知经验,因势利导,当学生的理解出现偏差时,教师必须及时引导,让学生正确认知革命文化,实现立德树人的目标。