农业现代化、劳动力转移与城乡二元经济结构

史桂芬 李 梅

东北师范大学,吉林 长春 130117

引言

改革开放以来,中国经济总量与国际地位逐渐提高,并于2010年成为世界第二大经济体。随着中国经济发展步入新常态,经济增长速度逐步从高速增长向中高速增长转变(2015—2019年经济增速分别为7.0%、6.8%、6.9%、6.7%及6.1%),十九届四中全会明确提出“经济高质量发展”的要求①中共十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。,中国经济发展逐渐由增长型向结构型转变,解决经济发展的结构性问题被提上日程。在诸多结构性问题中,中国城乡二元结构是制约经济发展关键性问题,其中城乡二元经济结构②如无特殊说明,本文出现的二元经济结构指的是城乡二元经济结构。又是制约城乡一体化发展的主要障碍③中共十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。。中国长期处于典型二元经济发展阶段,二元经济发展的本质是经济结构转换[1],如何转换二元经济结构,实现城乡一体化发展是中国经济社会发展处于转型时期所面临的严峻挑战,也是实现经济协调发展和高质量发展的内在要求。

农业劳动力转移作为中国改革开放以来经济增长的重要源泉,在城乡二元经济结构转换过程中发挥重要作用。中国2010年、2015年和2019年农民工总量分别为24 223、27 747及29 077万人,分别比上年增长5.4%、1.3%及0.8%④国家统计局网站《国民经济和社会发展统计公报》:http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/index.html,年度农民工数量包括年内在本乡镇以外从业6个月及以上的外出农民工和在本乡镇内从事非农产业6个月及以上的本地农民工,本文所说的农业转移人口、劳动力转移人口概念与农民工的概念相同。,虽然农业劳动力转移的增长速度趋于放缓,但规模依然庞大。过去三十多年,大量剩余劳动力从农业部门转移出来,保证了第二三产业劳动力供给,为经济发展带来巨大的人口红利。但是,随着农业剩余劳动力的不断转移和人口“未富先老”趋势加剧,中国人口红利逐渐衰减,根据人口年龄结构变化、劳动力市场供求变化、普通劳动者工资上涨和民工荒等现象,很多学者做出中国“刘易斯转折点”到来的判断[2]。刘易斯转折点的到来并不意味着中国农业剩余劳动力已经吸纳殆尽,无论是与国际比较,还是从农业与非农产业劳动生产率是否趋同来看,都表明中国的“库兹涅茨过程”尚未完成,仍有较大的生产率差距和农业劳动力转移潜力[3]。

为促使农业剩余劳动力继续转移,自十八届三中全会以来,从影响农业劳动力转移的拉力因素出发,国家陆续实施新型城镇化建设、户籍制度改革、财政资金扶持等各项措施。众多学者从城市工业技术进步、城乡收入差距、就业机会、子女教育、社会保障和公共服务水平差异等角度对影响劳动力转移的城市拉力因素进行分析[4-5],也有学者从农业机械化、农业补贴、土地流转等角度对影响劳动力转移的农村推力因素进行探讨[6]。而有关二元经济结构的研究主要侧重于其与劳动收入、金融发展、城乡收入差距等变量的关系研究[7]。

现有文献对劳动力转移的影响因素及二元经济结构与其他变量的关系进行大量研究,与现有文献相比:第一,从二元经济结构研究视角看,劳动力转移带来的劳动生产率趋同是消除城乡二元经济结构最关键的因素,本文从劳动力转移的视角考查农业现代化对二元经济结构的影响,系统梳理农业现代化、劳动力转移与二元经济结构三者之间的逻辑关系。第二,从异质性分析视角看,本文根据农业生产规模的差异将样本分为粮食主产区和非粮食主产区进行异质性分析,并探究劳动力转移的中介效应在两者之间存在差异的原因,为我国不同省份优化二元经济结构提供差异化的政策参考。

一、文献综述与研究假说

在分析劳动力转移时,人口流动的相关理论为理论基础。从阐述人口流动原因的推-拉理论,到刘易斯的城乡二元人口流动理论及拉尼斯-费景汉理论都对人口流动理论进行了丰富和发展。其中,在分析农业劳动力向非农部门转移时,刘易斯模型及在此基础上进行丰富的二元经济理论被认为是目前最有说服力的理论基础。刘易斯假设一个国家只存在高劳动生产率的工业部门和低劳动生产率的农业部门,在两部门工资水平存在差异的前提下,农村剩余劳动力会向城市工业部门转移。拉尼斯和费景汉在刘易斯模型的基础上,强调农业劳动生产率的重要性,并认为农业劳动生产率的提高是农业剩余劳动力转移的前提。以现有二元经济理论为基础的农业劳动力转移问题研究中有关农业劳动生产率对劳动力转移的影响研究最为丰富。学者认为农业生产率提高是农业技术进步、农业机械化的必然结果,农业技术进步作为农业剩余劳动力转移的关键推力,一方面有效缩短了农业单位劳动时间,增加了农业产量[8]。另一方面,劳动力价格刚性的存在使得农业技术与劳动力相对价格发生变化,技术进步有效降低了农业生产的劳动力成本[9]。农业产量增加及成本降低不仅能扩大农业生产规模和范围,增加与农业相关产业的就业机会,还能进一步促进剩余劳动力向非农部门转移[10]。且有研究认为农业劳动力转移的前提是农业技术进步,农业劳动力转移的速度与农业技术进步的速度成正比[11]。基于以上分析,提出本文的研究假说H1:农业现代化能够促进农业劳动力转移。

中国作为一个具有典型城乡二元结构特征的发展中国家,农业劳动力转移规模在2019年达到29 077万人,其相关研究层出不穷,主要集中体现在以下几个方面。第一,农业劳动力转移有利于缩小城乡收入差距。一方面,农业劳动力的转移会通过提高农业部门边际劳动生产率进而提高农村居民收入,另一方面,在劳动力从农业部门向非农部门的持续转移过程中,随着非农部门资本的不断积累及农民工群体收入的提高,农村居民储蓄不断增加[12-13]。随着农村居民收入和储蓄的提高,劳动力转移对于改善城乡收入差距的作用逐渐显现。还有很多学者从其他角度对劳动力转移能够缩小城乡收入差距进行研究,李实和赵人伟认为中国收入差距主要包括地区收入差距与城乡收入差距,劳动力转移成为缩小两类差距的有效路径[14];刘学军、赵耀辉研究发现农业劳动力转移对城市劳动力的就业和工资都产生显著负向影响,变相说明劳动力转移有利于熨平城乡收入差距[15]。第二,农业劳动力转移有利于农地流转,实现农业规模化经营。农业劳动力向非农部门转移可以通过农户的土地流出与流入差异化决策,促进农地流转市场的发展,在一定程度上可以加快土地流转,促进农业规模化经营[16]。洪炜杰等通过门限面板模型研究发现,农业劳动力规模转移是农地流转市场发展的基本条件,农地流转是一个循序渐进的过程,农地能否顺利流转需要农业劳动力的转移达到一定规模[17]。最后,农业劳动力转移有利于实现工农业联动发展,加快城乡一体化进程。一方面,农业现代化不仅能释放更多的农业剩余劳动力进入非农部门,为非农部门提供更多劳动力,同时生产率提高的农业部门还能为非农部门供应更多原材料,提高非农部门的生产效率,从而实现农业部门与非农部门联动发展[18];另一方面,劳动力在农业和非农产业之间的转移,不仅有利于劳动力资源在三次产业中的合理配置,实现社会人力资源的优化配置,促进三次产业协同发展,还能统筹城乡经济发展,加快城乡经济一体化进程。可见,二元经济结构转化实质上是一个社会分工的过程,体现为工业化及以此为基础的服务业的兴起和城市化水平的提高,是一个二元经济结构在产业和空间上的转化趋同过程[19]。

基于以上分析发现,无论是农业现代化,还是农业现代化基础上的劳动力转移都有利于实现二元经济结构在产业和空间上的转化与趋同,因此,提出本文研究假说H2:农业现代化、农业劳动力转移均有利于二元经济结构优化。基于上文分析及假说H1、H2,本文提出研究假说H3:农业劳动力转移在农业现代化与二元经济结构关系中发挥中介作用。

二、模型、变量与数据处理

(一)模型设定

1.基准模型。为分析农业现代化、劳动力转移与二元经济结构之间的相互作用与因果关系,本文设立基准模型如下:

(1)式中,下标i和t分别代表第i个省份和第t时期,被解释变量为城乡二元经济结构(stru),解释变量分别为农业现代化(agr)与农业劳动力转移(tran),X代表控制变量,v代表个体固定效应,ε代表随机扰动项。

2.中介效应检验模型。为检验劳动力转移在农业现代化与二元经济结构关系中发挥的中介作用,本文借鉴Baron等提出的中介效应检验法[20],构建以下中介效应检验模型:

(2)~(4)中,二元经济结构(stru)是因变量,农业现代化(agr)是自变量,农业转移人口(tran)是中介变量,b、c、d、b'为回归系数。当模型中系数b、c、d均显著时,则存在中介效应,此时,若b'不显著则为完全中介作用,否则为部分中介作用。若b显著,c、d至少有一个不显著时,则需要进一步检验两者乘积cd是否为零,不为零时说明存在中介效应。

(二)变量说明

本文主要检验农业现代化、农业劳动力转移对二元经济结构的影响及劳动力转移在其中的中介效应,为提高检验结果的准确性,引入其他可能影响二元经济结构的经济和社会因素,主要变量见表1。

表1 计量模型中的变量说明

1.被解释变量。本文的被解释变量是二元经济结构(stru),借鉴大部分文献的做法,采用二元对比系数⑤二元对比系数=农村比较劳动生产率/城市比较劳动生产率。作为二元经济结构的代理变量[21]。二元对比系数反映农业与非农业比较劳动生产率之间的差异,与二元经济结构成反比。

2.解释变量。基准模型检验部分的解释变量包含农业现代化(agr)和劳动力转移(tran)。农业现代化指标借鉴王贝的做法,采用农业部门劳动生产率⑥劳动生产率=农业部门产值比重/农业部门就业人口比重。衡量[22],劳动力转移借鉴部分文献做法,采用乡村农业人员与农林牧渔业从业人员的差值表示,该值越大表示农业劳动力转移越多[23]。

3.控制变量。基于现有文献,本文还控制了以下其他可能影响二元经济结构的变量:经济发展水平变量,选取各省人均生产总值进行衡量,并对此数据以1995年为基期进行了通货膨胀处理;产业结构变量,产业结构优化意味着二三产业产值占比增大,因此本文采用非农产业增加值占生产总值的比重衡量;人口规模变量,采用各省年末人口总数的对数表示;对外开放水平变量,使用外商投资总额与国民生产总值的比值衡量,考虑到汇率的变动,本文采用当年人民币对美元实际汇率进行换算,把美元单位换算成人民币单位;政府行为变量,考虑政府支出行为中一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出和农林水事务支出对二元经济结构的影响较大,因此对这三个变量予以控制,分别使用三者支出额占地方财政总支出的比重表示;基础设施水平变量,采用各省年末公路里程数的对数进行测度。

(三)数据与描述性统计

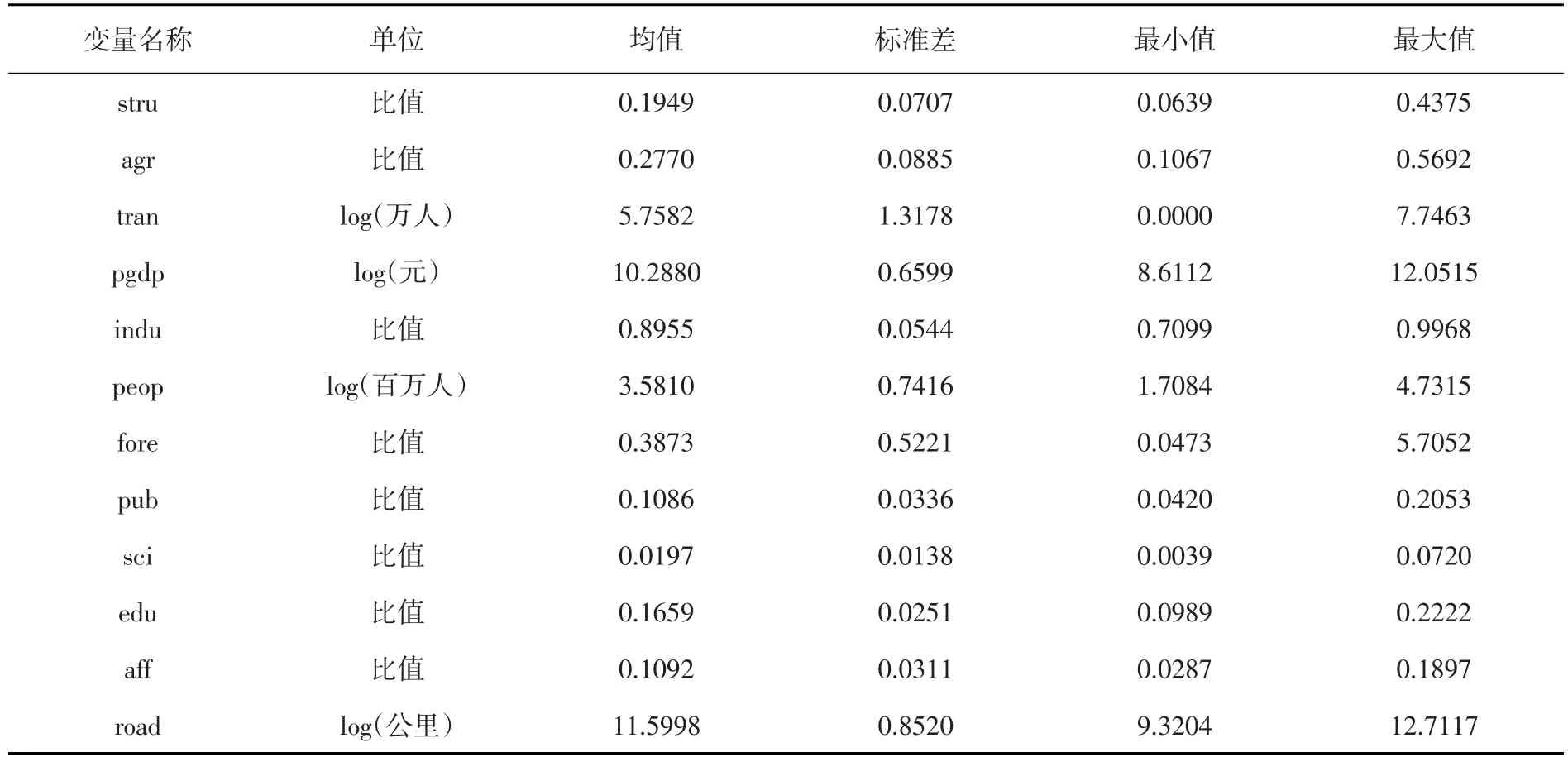

本文实证研究采用2007—2018年中国30个省级(除西藏)行政区的面板数据⑦由于西藏数据缺失严重,本文剔除西藏省份数据,实证部分只包含除港澳台和西藏外的其余30个省、直辖市、自治区数据。,考虑到财政支出数据在2007年统计口径发生变化,所以本文数据时间区间为2007—2018年。数据均来源于历年《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》及CEIC、中经网、国泰安、国研网库、EPS、国家统计局网站。《中国统计年鉴》有关三产就业人员、城镇与乡村就业人员及农林牧渔业就业人员数据严重缺失,以上指标由各省统计年鉴整理所得。为消除通货膨胀的影响,本文用省份平减指数对2007—2018年我国30个省份GDP以1995年为基期进行平减后计算得到各省实际人均GDP指标,其他数据使用占比或取对数的形式。在统计过程中,采用插值法补齐个别缺失数据。本文主要变量描述性统计结果见表2。

表2 主要变量的描述性统计

三、模型估计与结果分析

(一)基准模型估计

基于2007—2018年中国30个省份面板数据,本文主要采用静态面板模型进行估计,比较随机效应和固定效应两个模型估计结果,根据Hausman检验,最终选用固定效应模型进行估计,结果见表3中的回归(1),农业现代化和农业劳动力转移有利于二元经济结构的优化。考虑到二元经济结构变化可能会影响农业生产和劳动力转移,该模型估计可能会因反向因果等原因而存在内生性。为了克服内生性,首先在回归(1)中将核心解释变量农业现代化和劳动力转移滞后一期,估计后的回归(2)结果与回归(1)的核心结论类似;其次在模型中加入被解释变量的一阶滞后项建立动态面板模型,用GMM模型进行估计,GMM主要有系统GMM和差分GMM两种估计方法,通常来说前者比后者估计更有效,因此本文采用系统GMM估计方法,回归(3)是估计结果,由结果可知核心解释变量系数依然显著为正。在使用GMM进行估计时,必须满足两个条件,一是误差项不存在序列相关性,二是选择的工具变量具有严格的外生性,因此本文还对模型(3)的结果进行序列相关检验(AB检验)和Sargan检验。AR(1)检验的P值小于0.1,AR(2)检验的P值大于0.1,可判断模型的误差项不存在序列相关性;Sargan检验的P值大于0.1,可见模型选择的工具变量均有效。系统GMM通过AB序列相关检验和Sargan检验,估计结果可靠。由表3的估计结果可以得出基本结论:农业现代化和农业劳动力转移均有利于优化二元经济结构,前文假说H2得到证实。

表3 农业现代化、农业劳动力转移对二元经济结构的影响

续表

由表3回归(1)估计结果分析控制变量对被解释变量的影响,可以发现:经济发展水平、产业结构和一般公共服务支出对二元经济结构优化的影响显著为正,这与现有大部分文献研究结论类似[24];人口规模、对外开放水平和教育支出对二元经济结构优化的影响显著为负;科学技术支出、农林水事务支出和基础设施水平对二元经济结构的影响不显著。对结果显著的控制变量做出以下解释:经济发展水平高的地区,无论是农业机械化发展,还是第二三产业形成的规模效应都显著优于经济发展水平低的地区;随着信息化时代的发展进步,第二三产业成为吸纳劳动力的主要产业,尤其是现代服务业[25],第二三产业发展迅速的地区,如我国东部沿海地区,对农业剩余劳动力的吸纳作用更明显,二元经济结构优化效果更明显;由于现阶段中国公共服务支出仍存在一定程度的城市偏向,城市公共服务水平高,而农村公共服务水平落后,城乡之间公共服务水平差距较大,隐形地增加了城市居民收入,吸引农业劳动力流入,从而有利于二元经济结构的消解;人口规模越大的地区,二元经济结构越明显,可能是因为人口大省一般农村人口较多,由于教育水平不高或工作能力不足等原因在农村从事农业生产的人口占比较高,二元经济结构较为明显;当前中国外商投资通常会选择中国经济发展水平较高地区的大城市,推动与贸易相关的制造业、金融业和服务业的发展,促进城市第二三产业发展,而对农业产值的影响较少,虽然对外开放水平提高可以增加转移劳动力的就业,一定程度上有利于缩小城乡差距,但目前这种作用机制尚不明显,随着对外开放程度不断深化,城乡二元经济结构越明显,该结论与现有文献结论类似[26];本文控制变量的回归结果(1)中,教育支出edu的回归系数显著为负,因此得出结论,当前我国教育支出现状不利于经济结构一体化,该结论与陆铭和陈钊的研究结论类似[27]。本文对此做出的解释是:城市偏向的教育支出使得城市教育资源丰富,师资力量雄厚,而农民工子女却因户籍制度及升学制度限制而无法平等地享受城市教育资源,阻碍劳动力转移,不利于二元经济结构优化。

(二)中介效应检验

为了检验劳动力转移是否在农业现代化对二元经济结构的影响中发挥中介作用,由前文的中介效应模型进行估计的结果见表4。回归(4)表明农业现代化能显著促进二元经济结构优化,回归(5)表明农业现代化同样可以显著促进劳动力转移,以上结果验证了前文的假说H1。回归(6)中农业现代化和劳动力转移的回归系数显著为正,这表明在控制了农业现代化变量的影响后,劳动力转移对二元经济结构的优化作用仍然显著。由于三个估计系数b、c、d均显著,且cd与b'同号,说明劳动力转移在其中存在中介效应,且因b'系数也显著,所以该中介效应为“部分”中介效应。这在某种程度上说明,农业现代化对二元经济结构的消解作用有一部分是通过劳动力转移实现的,从而假说H3得到验证。

表4 劳动力转移对农业现代化的中介效应检验

(三)稳健性检验

为保证前文基准回归结果的稳健性,本文通过置换代理变量的方法进行稳健性检验,见表5。首先是对中介变量的代理变量进行置换,本文的中介变量是劳动力转移,与前文不同,该部分借鉴李谷成等的做法,采用农业从业人员与总从业人员的比值进行测度,该值越小,说明农业劳动力转移越多[28]。估计结果见回归(7),结果表明:农业现代化对二元经济结构优化作用仍显著为正,中介变量显著为负,说明随着一产从业人员的减少,二元经济结构得以优化,估计结果为前文类似。其次是对被解释变量的代理变量进行置换,本文的被解释变量是二元经济结构,该部分使用另两个常用指标进行检验——比较劳动生产率差异和二元反差系数⑧比较劳动生产率差异=城市比较劳动生产率-农村比较劳动生产率;二元反差系数= | 城市或农村产值比率-劳动力比重|。,两个指标值越小,二元经济结构越优化。估计结果分别见回归(8)与(9),结果表明,农业现代化、劳动力转移对比较劳动生产率差异和二元反差系数的影响均显著为负,即农业现代化和劳动力转移均有利于二元经济结构优化,证实前文基准回归结果具有稳健性。

表5 农业现代化、劳动力转移对二元经济结构影响的稳健性检验

(四)异质性分析

考虑到各省农业生产规模的差异性,根据中国对粮食主产区的划分标准,将30个省份分为粮食主产区和非粮食主产区⑨根据2004年中央一号文件确定对粮食主产区粮食生产给予政策补贴性扶持,为此国家按照播种面积、粮食产量和提供商品粮数量等标准,确定了河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、湖北、湖南、江苏、江西、内蒙古、山东、四川、安徽13省份为粮食主产区,本文将除上述13省份以外的17个省份作为非粮食主产区。,分别对粮食主产区和非粮食主产区样本进行估计,劳动力转移对农业现代化的中介效应检验结果见表6。由回归(12)与(15)可知,粮食主产区与非粮食主产区的农业现代化、劳动力转移均对二元经济结构优化有着显著促进作用,这一结果进一步验证了前文基准回归结果的稳健性。粮食主产区的中介效应检验结果见回归(13)(14)及(15),结果显示,由于系数c不显著,说明粮食主产区的劳动力转移对农业现代化不存在中介效应,即粮食主产区的农业现代化直接作用于二元经济结构。由非粮食主产区的中介效应检验结果回归(10)(11)及(12)可知,待估参数b、c、d、b'均显著,且cd与b'同号,说明非粮食产区的劳动力转移对农业现代化存在部分中介效应。对以上估计结果的解释是:粮食主产区农业较为发达,农业生产从业人员较多,农业现代化发展一方面有利于释放更多剩余劳动力,另一方面农业规模化发展增加农业劳动力收入,吸引更多劳动力留在家乡从事农业生产,粮食主产区劳动力转移之所以没有发挥中介作用,可能是“释放”和“吸引”两股力量较量的结果,当“吸引”大于“释放”时,粮食主产区的劳动力会出现滞留或回流现象。非粮食主产区因受地形、气候等各方面因素的制约,农业较为落后,机械化、规模化发展较为困难,一旦农业生产技术有所改进,便会释放更多剩余劳动力,但由于农业发展落后,即使农业生产技术有所改进,也较难吸引剩余劳动力滞留或回流。

表6 粮食主产区与非粮食主产区基准回归及中介效应检验

四、结论与政策建议

本文利用2007—2018年中国30个省级行政区面板数据,就当前中国面临的二元经济结构现状,从推-拉理论中的农村“推力”角度出发,分析农业现代化、劳动力转移对二元经济结构的影响,并对劳动力转移在其中的中介效应进行检验,最后比较分析中国粮食主产区与非粮食主产区的差异性影响,得到以下主要结论:第一,农业现代化、劳动力转移均有利于二元经济结构优化,劳动力转移在其中发挥中介作用。农业现代化的提高一方面释放了更多农业剩余劳动力,为第二三产业提供劳动力,另一方面加速第一产业的发展,从而优化二元经济结构,其中农业现代化除直接作用于二元经济结构,还通过劳动力转移间接作用于二元经济结构。此外,经济发展水平高、第二三产业发达和一般公共服务水平高的地区的经济结构消解效应越明显。第二,粮食主产区与非粮食主产区的农业现代化、劳动力转移均有利于二元经济结构优化,其中,劳动力转移在粮食主产区样本中不存在中介效应,而对非粮食主产区存在部分中介效应。

结合当前中国社会经济发展现实,基于本文研究结论,提出以下几点政策建议。第一,加快农业现代化步伐,促进农业劳动力进一步转移。大力发展现代农业,提高农业生产率以释放更多农业剩余劳动力。此外,注重农业产业链向第二三产业延伸,加快农村第二三产业发展,调整农业生产结构和农村产业结构,加快城乡经济一体化进程。第二,粮食主产区与非粮食主产区实行差异化土地流转机制。为实现土地规模化经营,提高农业生产率,粮食主产区和非粮食主产区都必须加快农村土地流转。粮食主产区应充分利用地理优势,支持和发展农民合作组织和家庭农场,实现土地规模流转,避免释放的劳动力滞留或回流。非粮食主产区则应探索促进土地规模流转的有效补偿机制,促进农业剩余劳动力转移,进一步优化二元经济结构。第三,优化财政支出结构。为提高财政支农效率,应不断优化支农结构,加大对农业研发、农业技术创新、农业机械化投入的扶持力度,为加快农业现代化步伐提供保障。此外,加大农村教育支持力度,促进劳动力向城市转移,为城市第二三产业发展储蓄人力资本。第四,保障农业转移人口权益。加快户籍制度改革,为农业转移人口创造与城市居民平等的就业环境,建立覆盖农业转移人口的公共服务供给机制;加快教育制度改革,为农业转移人口子女提供平等入学机会,提高农业转移人口迁移的稳定性;促进农业转移人口与城市居民的社会融合,真正实现农业转移人口市民化。