云南省森林土壤腐殖质组分特征及影响因素*

周 红,何 欢,肖 蒙,何忠俊†

(1.云南农业大学资源与环境学院,昆明 650201;2.北京林业大学水土保持学院,北京 100083;3.南京林业大学南方现代林业协同创新中心,南京 210037)

土壤腐殖质作为有机质的主体,是土壤肥力的标志,其中所含的多种疏水基、亲水基和游离基官能团可促进土壤良好结构的形成[1]。腐殖质被认为是土壤中稳定的有机碳组分[2],其含量、组成受到多种因素共同影响。森林土壤有机碳库作为全球碳循环的重要组成部分,在调节全球碳平衡、减缓大气温室气体浓度上升等方面具有不可代替的作用[3]。因此,加强森林土壤腐殖质组成及影响因素研究,对于调控森林土壤碳平衡、提高土壤肥力等方面具有重要意义。目前,国内外开展了大量关于森林土壤有机碳的研究。杜虎等[4]对广西主要森林土壤有机碳储量及影响因素研究发现,土层深度、经纬度、海拔是影响森林土壤有机碳的主要因子;王艳丽等[5]研究得出海拔、土层是影响青海省森林土壤有机碳密度的关键因子;黄一敏等[6]得出影响中国西南喀斯特地区森林土壤有机碳含量和密度的主要因素有土壤容重、地形、海拔、C/N;除海拔、气候条件(温度与降水)外,植被类型、根系分布和密度、凋落物数量和质量均是影响土壤有机碳的因素[7-8]。目前国内学者主要集中于对森林土壤有机碳含量及影响因素的研究,关于森林土壤腐殖质影响因素相关问题,尚未进行系统研究。而腐殖质作为有机碳的主体,森林生态系统条件下其组分分布规律是否与有机碳一致?影响有机碳的因素是否以相同方式影响着土壤腐殖化过程?这些问题均亟待解决。因此,搞清不同类型森林土壤腐殖质分布特征,探讨森林土壤腐殖质分布规律与影响因素间关系对维持森林生态系统稳定性具有积极意义。

云南省森林资源丰富,是我国森林碳库的重要组成部分,其森林生态系统在全球碳循环及平衡中具有不可替代的作用[9],但其森林土壤腐殖质组分特征及影响因素尚不十分清楚。因此,本文以云南省主要林区为研究区域,选取砖红壤、赤红壤、红壤、黄棕壤、黄壤、暗棕壤、棕壤、紫色土、高山草甸土等主要土壤类型为研究对象,分析云南省森林土壤腐殖质分布特征,进而对土壤腐殖质影响因素进行探讨,以期为省域尺度下森林土壤腐殖质碳的研究提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

云 南 省 位 于 97°31'39″~ 106°11'47″E ,21°8'32″~29°15'8″N,平均海拔 2 000 m 左右,全省涵盖了多个气候带,其中以亚热带高原季风气候为主。干、湿季分明而年温差较小,属低纬高原。云南省的森林植被在复杂的气候条件和地形地貌的共同作用下,形成了复杂多样的自然特色。云南森林土壤种类繁多,主要包括高山草甸土、漂灰土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、赤红壤、砖红壤,各类土壤呈不规则的带状分布。云南也是我国森林植被类型最丰富的区域,全境从南到北发育着包括雨林、季雨林的热带森林和包括季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖热性针叶林、暖性针叶林的亚热带森林。随着海拔的升高,还分布着温性针叶林、寒温性针叶林、灌丛草甸和高山苔原植被。

1.2 样品采集与分析

本研究土样采集工作于2016年4月完成,在云南省范围内预先进行森林土壤类型调查,选择各地州市典型土壤类型进行采集,样方大小设置为20 m×20 m,记录样地的经纬度、海拔、坡度、坡向、林型、母质等,每个样方内采用对角线五点混合采样法,去掉表面枯枝落物,取表层土壤放于袋内带回实验室,共采集88份土样。自然风干后剔除动植物残体和石块,四分法取出部分土壤样品、过0.25 mm筛备用。采样点分布图详见图1。土壤有机碳采用重铬酸钾容量法(外加热法)测定;土壤腐殖质采用腐殖质分组修改法测定[10](土壤腐殖质各组分含量远远高于水溶物及水浮物含量,且本研究主要关注土壤腐殖质碳各组分含量,因此文中土壤腐殖质各组分含量包括水溶物及水浮物含量)。

1.3 数据处理

采用SPSS19.0、Excel软件对数据进行统计分析、回归分析并作图,土壤采样点分布图利用ArcGIS10.2软件绘制,由于坡向、坡度、土壤类型为分类变量,参考前人研究森林划分立地条件等级[11],可将坡向分为阳坡(南、西南、东南、西)和阴坡(北、东北、西北、东);坡度可分为缓坡(5°~15°)、斜坡(15°~25°)、陡坡(25°~35°)、急坡(35°~45°)、险坡(>45°);不同海拔高度按土壤带可划分为砖红壤带(<650 m)、砖红壤性红壤或赤红壤带(650~1 100 m)、红壤和黄壤带(1 100~2 200 m)、棕壤带(2 100~3 400 m)、暗棕壤带(3 200~4 200 m)、暗棕色针叶林土带(4 000~4 300 m)、山地草甸土带(4 300~4 600 m)[12-13],最后采用哑变量(虚拟变量)进行赋值,再进行回归分析。

2 结 果

2.1 云南省森林土壤腐殖质组分分布特征

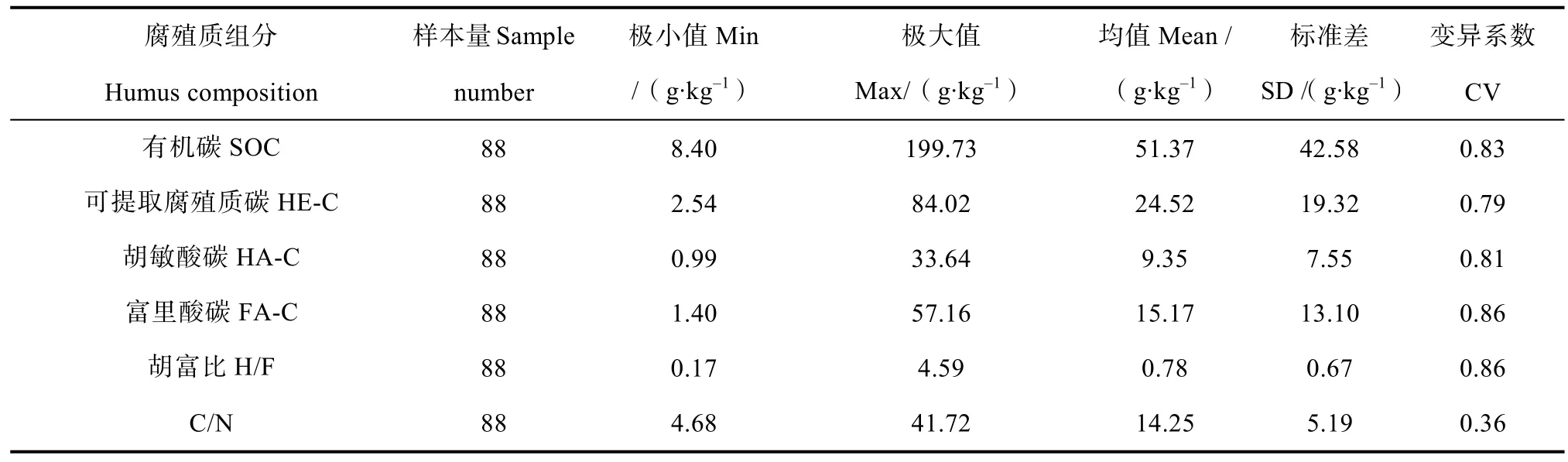

胡敏酸碳(HA-C)、富里酸碳(FA-C)是土壤腐殖质的重要组成部分,它们在土壤肥力、养分循环方面起着重要作用,胡富比值表示胡敏酸碳与富里酸碳比值,可反映腐殖化芳构化程度、聚合度以及稳定性。从表1可看出,云南省森林土壤有机碳含量介于 8.40~199.73 g·kg–1,均值为 51.37 g·kg–1,远远高于全国平均水平(17.53 g·kg–1);其腐殖质各组分含量(可提取腐殖质碳、胡敏酸碳、富里酸碳)范围分别为 2.54~84.02 g·kg–1、0.99~33.64 g·kg–1、1.40~57.16 g·kg–1,各组分变异系数较高,其中富里酸碳、胡富比大小变异系数最高为 0.86,总体来看该区土壤腐殖质组分空间差异较大;土壤C/N均值(14.25)高于全国平均水平(11.38),胡富比平均值为0.78<1,说明云南省森林土壤整体腐殖物质聚合程度较低。

表1 云南省森林土壤总体腐殖质组分特征Table 1 Characteristics of the composition of the total humus in the forest soils of Yunnan Province

2.2 云南省森林土壤腐殖质含量影响因素

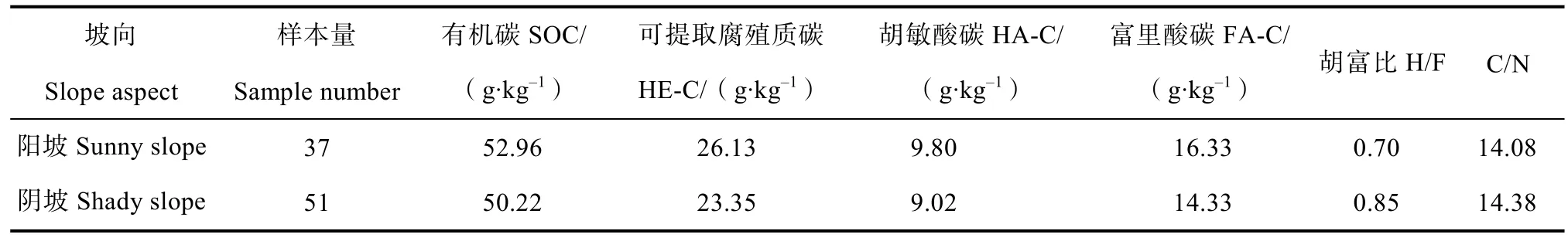

2.2.1 坡向、坡度 由表2可知,阳坡土壤腐殖质各组分含量均大于阴坡,胡富比、碳氮比大小表现为阳坡小于阴坡,但差异不大,这说明坡向并不是影响土壤腐殖质各组分含量的主要因素。

表2 不同坡向森林土壤腐殖质组分特征Table 2 Composition of the humus in forest soils relative to slope aspect

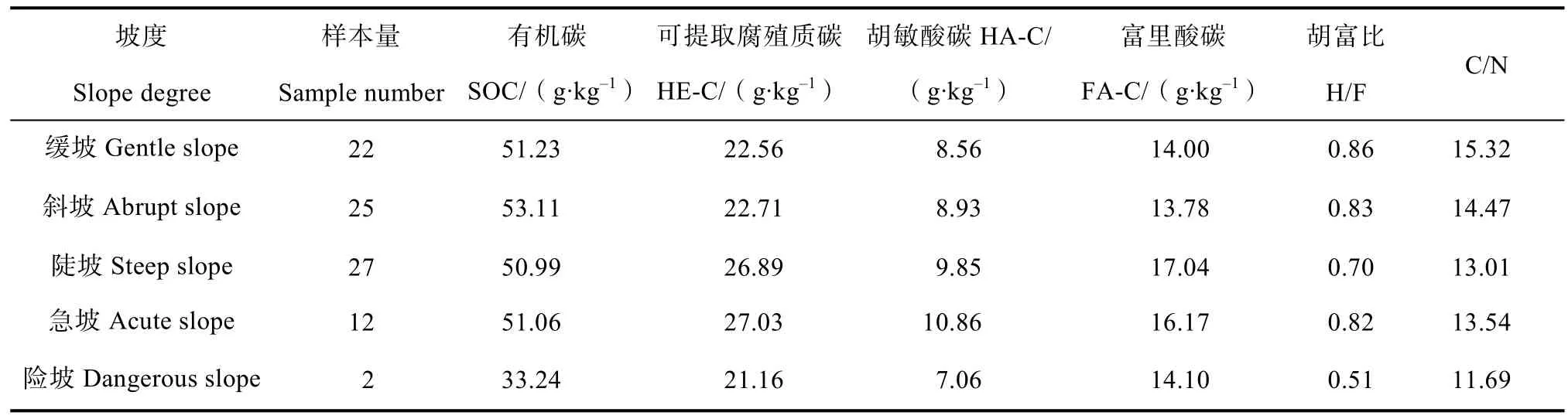

本研究不同坡度下土壤有机碳组分变化规律各不相同(表3),其中土壤可提取腐殖质碳、胡敏酸碳含量在5°~45°范围内随着坡度的升高而增加,其他腐殖质组分与坡度间变化规律不明显。

表3 不同坡度森林土壤腐殖质组分特征Table 3 Composition of the humus in forest soil relative to slope degree

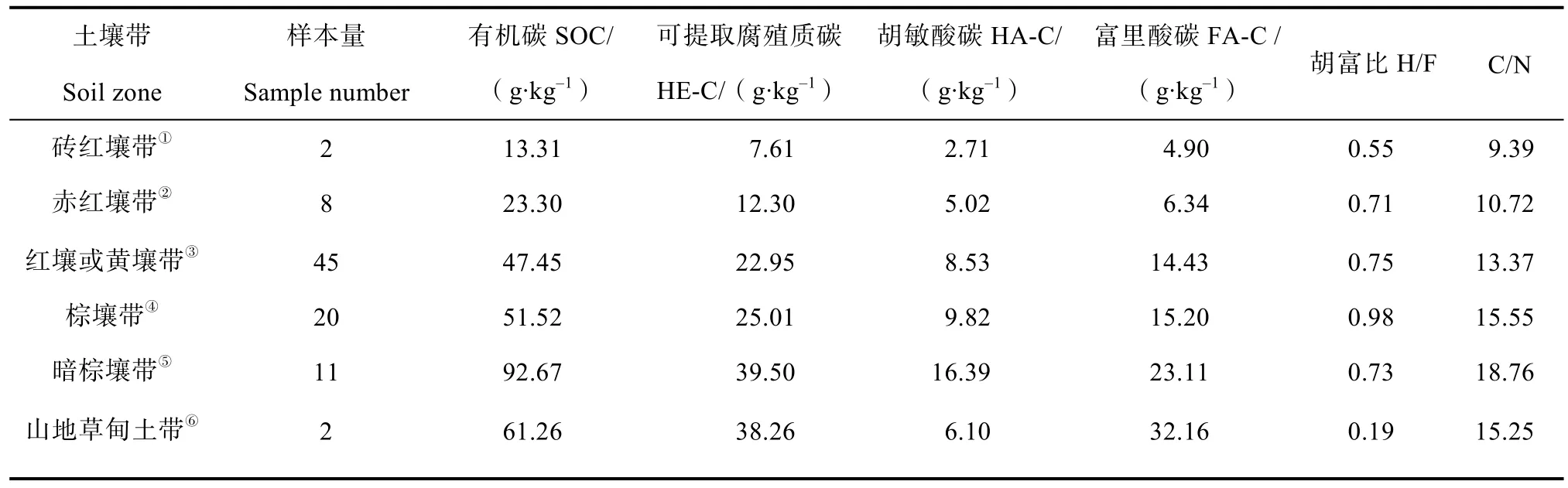

2.2.2 海拔 由表4可知,土壤腐殖质各组分碳含量与海拔有着紧密联系,其中在海拔小于4 000 m范围内,腐殖质各组分碳含量、土壤C/N比值随着海拔升高而增加,在海拔3 200~4 000 m范围内的暗棕壤带下土壤腐殖质碳含量、土壤C/N比值最高,当海拔超过4 300 m后,即山地草甸土带下有机碳各组分碳含量、土壤C/N比值明显降低。胡富比值与海拔间变化关系不明显。

表4 不同森林土壤腐殖质组分特征Table 4 Composition of the humus in forest soil relative to elevation

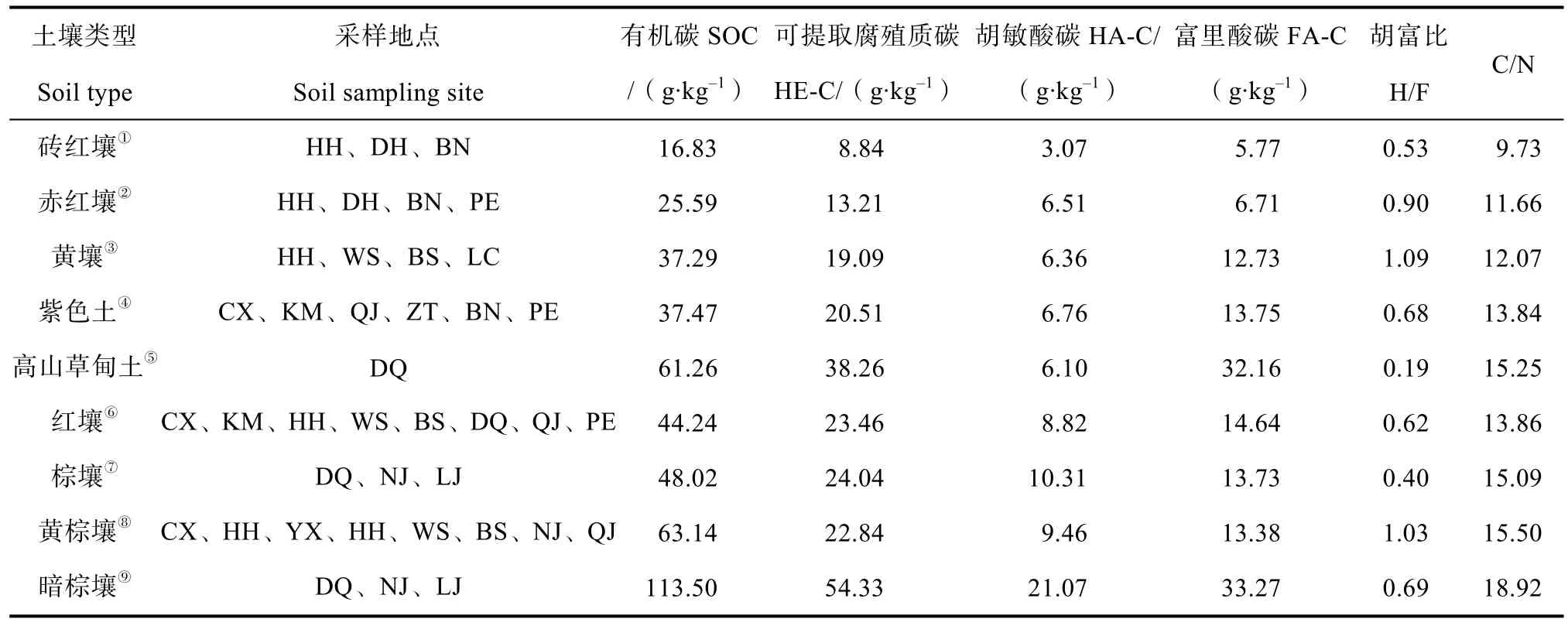

2.2.3 土壤类型 由表5可知,云南省不同类型森林土壤腐殖质组分的平均含量特征,其中有机碳含量具体表现为暗棕壤(113.50 g·kg–1)>黄棕壤(63.14 g·kg–1)>高山草甸土(61.26 g·kg–1)>棕壤( 48.02 g·kg–1) >红 壤 (44.24 g·kg–1)>紫 色 土( 37.47 g·kg–1) > 黄 壤 ( 37.29 g·kg–1) > 赤 红 壤(25.59 g·kg–1)>砖红壤(16.83 g·kg–1),腐殖质作为土壤有机碳的主要组成部分,可提取腐殖质碳含量表现规律与有机碳相似。各类型土壤下碳氮比范围在9.73~18.92间变化,富里酸碳平均含量皆高于胡敏酸碳含量,各土壤胡富比平均值由高到低依次为黄壤(1.09)>黄棕壤(1.03)>赤红壤(0.90)>暗棕壤(0.69)>紫色土(0.68)>红壤(0.62)>砖红壤(0.53)>棕壤(0.40)>高山草甸土(0.19),其中黄壤、黄棕壤胡富比大于 1,这说明云南省 9种森林土壤中黄壤、黄棕壤腐殖质聚合程度较高。

表5 不同类型土壤腐殖质组分平均含量特征Table 5 Mean contents of humus components relative to soil type

2.2.4 年均温与年降水量 森林生态系统土壤碳输入主要来自于地上部植被及根系凋落物。一方面,温度、水分通过制约植被种类、生产力来影响土壤有机碳数量和质量;另一方面,土壤有机碳分解过程亦受到温度、水分的控制。通过分析云南省各地州(市)年均温、年均降水量对土壤有机碳各组分的影响,得出年均降水量与有机碳各组分含量相关性不显著(P>0.05),说明云南省年降水量不是土壤腐殖质组分的控制性因素。年均温与有机碳组分(有机碳、腐殖酸、胡敏酸、富里酸)含量达到显著负相关(P<0.05)(图2),与 C/N达到极显著负相关(P<0.01),与胡富比相关性不显著,即随着年均温的升高,土壤有机碳各组分含量降低。

2.3 云南省森林土壤有机碳组分主控影响因素

前人研究表明,森林土壤有机碳组分受到气候、植被、地形、母质、土壤类型、土地利用方式等多种因素共同影响[14-15],土壤有机碳与土壤腐殖质之间有着密切联系。为定量分析各因素对云南省森林土壤腐殖质组分的不同影响程度,本研究对气候因素(年均温、年降水量)、坡度、坡向、海拔、土壤类型进行回归分析。结果表明:年降水量、坡度、坡向对土壤腐殖质组分影响并不显著(P>0.05),未能进入回归方程,但海拔、土壤类型、年均温对土壤腐殖质组分影响差异显著(P<0.01或0.05)。这说明土壤类型、海拔、年均温是影响土壤腐殖质组分含量的主要因子,这一研究结果与前人研究吻合[16]。

除胡富比与海拔关系不显著外,海拔对不同腐殖质组分含量的影响均表现为显著(P<0.05),这说明在研究区土壤条件下,与海拔联系更为紧密的是土壤腐殖质各组分绝对含量而不是其组成结构,其中海拔对土壤碳氮比空间变异的独立解释能力最高,为 13.9%,其次是有机碳、胡敏酸碳、可提取腐殖质碳和富里酸碳,分别为13.3%、11.1%、9.4%和8.7%。不同土壤类型对土壤腐殖质各组分含量影响表现为极显著(P<0.01),土壤类型对总有机碳、可提取腐殖质碳、胡敏酸碳、富里酸碳、碳氮比空间变异的独立解释能力分别为30.1%、29.6%、30.9%、24.3%、11.5%,但土壤类型对胡富比影响不显著。年均温对土壤腐殖质各组分含量影响表现为极显著(P<0.01),年均温对土壤有机碳、可提取腐殖酸碳、胡敏酸碳、富里酸碳、碳氮比空间变异的独立解释能力为22.2%、19.5%、13.7%、18.8%、18.0%。

3 讨 论

3.1 云南省森林土壤腐殖质组分分布特征

不同区域土壤腐殖质组分含量及组成差异受气候、生物、母质、地形等多因素共同影响。河北省主要土壤腐殖质平均含量为17.32 g·kg–1,HA/FA比值平均值大于 1;亚热带地区大围山不同海拔下土壤腐殖质含量在 2.99~49.81 g·kg–1间变化,其HA/FA比值均小于1。与我国其他区域土壤相比[17],云南省森林土壤腐殖质平均含量(51.37 g·kg–1)处于较高水平,但土壤胡富比比值小于 1,属富里酸型土壤,这与熊顺贵[18]研究结果一致。土壤腐殖质是有机碳的主要承载者,一方面可反映土壤肥力大小,另一方面土壤腐殖化程度也代表了有机碳库中的相对稳定性。由此可知,云南省森林土壤肥力整体较高,但土壤腐殖化程度较低。

从云南省不同区域土壤腐殖质分布情况来看,土壤腐殖质高值区主要出现在滇东北、滇西北部,但土壤胡富比分布规律与腐殖质规律表现相反,其高值区主要出现在滇中部、滇南部。其原因在于滇西北部属原始林区,受人为干扰活动较少,海拔较高,温度较低,降水量减少,微生物活性受到限制,土壤有机碳分解率降低,从而土壤腐殖质碳含量较高。而滇南部处于南亚热带地区,森林土壤表层虽有大量动植物残体作为有机碳来源,但夏季高温多雨、常年气温较高使得土壤有机碳分解速率加快[19];高温有利于胡敏酸碳的形成,不利于富里酸碳的形成[20],从而导致土壤腐殖质含量较低,胡富比比值较高;且滇中部除温度、水分、成土母质等环境因子影响外,人类活动的作用也不可小觑,因为林地一般受到干扰后,表层土壤含碳量可下降至2%以下[21]。总体来看,云南省森林土壤腐殖质含量组成规律表现为有机碳含量低的腐殖质组成中胡敏酸碳比例更高,这主要是因为土壤胡敏酸分子结构较富里酸更稳定[22],随着土壤有机物质的不断分解,不稳定组分首先被土壤中的微生物利用,稳定性组分只有在不稳定组分消耗完时才有可能被微生物利用[23]。

3.2 云南省森林土壤腐殖质组分含量影响因素

(1)海拔。云南省森林土壤腐殖质各组分碳含量随着海拔升高呈现先增加后下降的变化趋势,这与前人研究结果[5]相吻合。海拔是环境因素的综合体现,海拔通过影响温度、降雨等因素来制约土壤微生物数量及活性,进而影响到土壤有机碳组分积累量[24-25]。其中海拔对土壤腐殖质各组分影响显著(P<0.05),对胡富比比值影响不显著。已有研究表明,随着海拔的升高,温度降低,土壤含水量增加[26],人为干扰较弱,植被凋落物质量提高,有机碳积累量增加,土壤腐殖质含量升高,尤其是高海拔地区低温、湿润的气候,更有利于土壤有机碳积累。本研究中当海拔大于4 300 m时,即主要土壤类型为高山草甸土时,土壤腐殖质组分含量开始下降,这可能是因为森林土壤碳输入主要来自于植被光合作用固定大气中的二氧化碳,然后通过植物残体、根系及根系分泌物进入土壤[27]。而高山草甸土地表植被主要为草本植物、灌木丛,从而导致土壤腐殖化底物减少,腐殖质含量降低。

(2)土壤类型。云南省森林土壤种类繁多,不同类型土壤是在气候、地形、生物、母质等不同成土条件下发育而成,不同成土因素会影响土壤腐殖质生成量,最后影响土壤腐殖质组分构成(HA/FA)[28]。本研究中,土壤类型对总有机碳、可提取腐殖质碳、胡敏酸碳、富里酸碳含量空间变异影响显著,但对胡富比影响不显著。这说明土壤类型是影响土壤腐殖质各组分含量的主要因素,而对土壤腐殖质组分构成影响不显著。其中土壤类型对总有机碳、可提取腐殖质碳、胡敏酸碳、富里酸碳含量、C/N比值的独立解释能力分别为 30.1%、29.6%、30.9%、24.3%、11.5%,这与其他区域研究结果不一致,如四川省仁寿县土类对有机碳空间变异独立解释能力为23.7%[16],这主要是因为本研究中土壤类型较多,不同类型土壤成土条件、成土过程差异明显,导致土壤类型对腐殖质组分解释能力较高。

(3)坡向、坡度。本研究表明,阳坡土壤腐殖质各组分含量均大于阴坡,胡富比比值、碳氮比值均表现为阴坡大于阳坡,但坡度与坡向对土壤腐殖质各组分影响并不显著,这与高宏英等[29]研究结果一致。一般认为坡向不同,可能导致地表温度、日照时间不同,从而造成林下小气候差异[30]。阳坡地表温度、日照时间均大于阴坡,反之土壤水分阳坡小于阴坡。阳坡日照时间较长,水热条件较好,有利于微生物活动,植物生长旺盛,有机物质积累丰富,从而形成的腐殖物质较多[31]。阳坡土壤温度较高,土壤水分含量较低,高温干旱条件下不利于胡敏酸碳的积累,从而阳坡土壤胡富比小于阴坡。

坡度对云南省森林土壤腐殖质组分含量影响不显著。前人研究发现坡度越高,土壤抗侵蚀能力越差,重力和淋洗作用越强,有机质易于流失,土壤腐殖质含量降低,即土壤腐殖质含量随着坡度增大而降低[29-31],这与本研究结果不一致,这可能是因为云南省良好的生物气候条件削弱了其坡度对腐殖质组分含量的影响。

(4)年均温与年降水量。本研究结果表明,研究区气候因素中年降水量对森林土壤腐殖质组分含量影响不显著(P>0.05),这与黄一敏等[6]研究结果一致。而年均温对土壤腐殖质组分含量影响呈极显著负相关,对胡富比影响不显著,这说明年均温是影响云南省森林土壤腐殖质组分分布的主要因子,且土壤腐殖质组分含量随着年均温升高而减小(P<0.01)。气候变化对土壤的影响和土壤对于气候变化的反馈作用是极其复杂的,其中土壤有机碳升降主要取决于气温和降雨量升高所引起土壤有机碳变化量,当土壤分解量大于有机碳输入量时,有机碳储量减少,反之则增加。前人研究发现温度升高促进了植物光合作用,增加了土壤中植物凋落物输入量,从而使土壤有机碳含量增加;但温度升高促进植物生长的同时也会刺激微生物种群的增长,从而加速土壤有机碳的分解[32]。也有研究[33]认为:温度升高使可利用水分减少,使热带森林植被的净第一性生产力减少,有机碳含量降低。由此可知气温升高并不一定意味着土壤有机碳的增加。土壤腐殖化过程同样也受到温度、水分的综合调控,窦森等[22]研究表明低温不利于胡敏酸碳的形成,不利于其芳化度的增大,二氧化碳浓度较高、水分充足条件下更有利于富里酸的稳定。即温度相对较高,胡敏酸碳更易形成,低纬度地区土壤有机碳随着温度的升高而增加的趋势,与本研究结果不一致,一方面云南省虽然处于低纬度地区,但错综复杂的地形地貌改变了热量的再分配,导致土壤腐殖质各组分含量与性质有所差异;另一方面,有研究发现从湿冷向湿热变化的水热条件下是不利于土壤腐殖质积累和腐殖质缩合[34]的,且腐殖化过程本身就是胡敏酸与富里酸互相不断转化的过程,其影响机制可能还需结合水热条件、植被条件、土壤条件进一步研究。此外,本研究采用各地州(市)年均温平均值进行统计分析,其结果也可能会产生一定的误差。

(5)主控因子。回归分析结果表明,土壤类型、海拔、年均温对腐殖质各组分含量影响显著,对胡富比影响不显著,由此可知,土壤类型、海拔、年均温是影响云南省森林土壤腐殖质组分空间分布的主要因子。腐殖质作为土壤有机碳的稳定组分,各组分影响因素独立解释能力大小与有机碳一致,总体呈现为土壤类型对土壤腐殖质各组分的独立解释能力最高,其次是年均温、海拔。但土壤碳氮比作为土壤腐殖质特性指标,其大小可反映有机质分解状况,各影响因素对其独立解释能力大小依次为年均温>海拔>土壤类型,其主要原因在于年均温、海拔直接影响了生物气候条件,导致其土壤微生物分解状况发生改变,从而影响土壤腐殖质分解。因此在进行大尺度森林土壤碳循环研究时应综合考虑土壤类型、海拔、年均温等环境因子。

4 结 论

云南省森林土壤表层有机碳含量为 8.40~199.73 g·kg–1,平均含量为 51.37 g·kg–1;土壤可提取腐殖质碳含量为 2.54~84.02 g·kg–1,平均含量为24.52 g·kg–1,均高于全国平均水平;胡富比均值小于 1,土壤腐殖质聚合度较低。从不同区域来看,土壤腐殖质组分分布特征表现为滇西北、滇东北较高,滇中、滇南较低。回归分析结果表明,土壤类型、海拔、年均温是影响云南省森林土壤腐殖质组分含量的主导因子,各因素的贡献程度总体呈现为土壤类型最高,其次为年均温、海拔,这说明土壤类型对森林表层土壤腐殖质的积累起重要作用。