金•张瑀《文姬归汉图》色彩语言探析*

王 丹

(吉林艺术学院艺术教育学院,吉林长春 130000)

现藏于吉林省博物院的金•张瑀《文姬归汉图》,是诸多表现文姬归汉题材作品中的上乘之作。此图自1945年一度散佚于民间,曾在农家灶台上悬挂挡灰多年。清洗修复后,画面现出隐约透明底色,色彩简淡模糊。我们无法复原其色彩原貌,但可以从其在美术史坐标中所处的位置、表达需要及图像本身遗留的线索等维度,来推测和接近其色彩语言特征。

一

金政权虽与宋对抗,但通过多种渠道和形式吸纳学习汉文化。金在1127年攻占汴京时,掠夺大量宋廷藏画并俘虏画工北去。客观上看,金是北宋文化遗产的一个承续者。这些历代积存的艺术珍品对金绘画的发展必定产生巨大的影响。

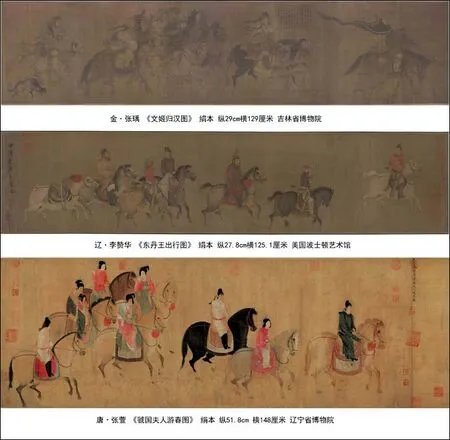

作为人马出行图,张瑀《文姬归汉图》在图式上与唐《虢国夫人游春图》遥相呼应,在色彩上却拉开距离,另辟新境。《文姬归汉图》没有刻画具体的景物环境,只留出空白的背景,但人物服饰交代出这是冬天寒冷的环境,加上人马的动作神态、旗子、马鬃毛等的飞扬表现队伍行进于漠北凌厉的寒风中。小马驹和小鹰崽的安排是画面不可或缺的元素,除了画面结构形态的意义,还指向了时间的表达。按常理,队伍出行之时不会选带幼崽的马和鹰,那么一定是归汉途中所生,巧妙的表现了路途的漫长和行旅的艰辛。更深层的意味是,动物都可以母子同行,而蔡文姬却要母子相隔,方能回到汉地,增强了主题的悲怆感。因此,从主题表达的角度来看,《文姬归汉图》虽然损失了一部分色彩,其色彩原貌也不会如《虢国夫人游春图》中的明丽鲜艳。在色彩语言的谱系中,《文姬归汉图》与吴道子落笔雄劲而敷彩简淡的“吴装”更契合,这与当时宋代人物画家(主要是画院画家)将吴道子视为正宗是分不开的。

《文姬归汉图》中蔡文姬的造型壮实,脸型饱满,神态坦然,是明昌时期审美与画家精神状态的体现。苏兴钧先生曾评析此画:

艺术风格和表现技巧,与相传唐代伟大画家吴道子的落笔雄劲而敷彩简淡的“吴装”一脉相承,又继承了唐代画马名家韩幹、北宋杰出的人物画家李公麟的优良传统。用笔雄健刚劲,挺拔流畅,精炼活泼,富于变化。所画无论是人物、坐骑,还是其他各种道具,形象准确生动,善于运用线条的粗细、快慢、转折、虚实等变化,表现了描绘对象的解剖、体面、空间和动势关系,艺术概括力很强。

《文姬归汉图》线条雄健刚劲,粗细变化富有节奏,用笔精到而磊落,与形体关系结合紧密,体现了作者的艺术认知和绘画功力。画面色彩格调淡雅,气象箫冷肃穆,也同样突出线的主导地位。

二

从画史上看,色彩的染法与线描的消长演变密切相关。东晋顾恺之如“春蚕吐丝”般的高古游丝描及陆探微的线描粗细变化均不大,这一时期的色彩表现占有重要地位。到了唐代,吴道子大大拓展了线条的表现力,“兰叶”“莼菜”等描法应运而生。如《送子天王图》,人物的衣纹变化十分丰富,衣袖的飘动,衣摆的翻卷,还有衣带的各种侧卷翻折,通过线条形态来表现精微的变化。元代汤垕在《画鉴》中评价吴道子时说道“其傅彩于焦墨痕中,略施微染,自然超出缣素,世谓之吴装。”吴道子为了凸显线条的表现力,在设色偏好浓丽的盛唐时代,开辟出敷彩简淡的绘画风格,即“吴家样”。

金作为与宋长期并存的少数民族政权,其绘画受宋影响较深。在“重文”的大背景下,宋代画坛普遍重视审美修养和艺术格调。苏轼主张:“文以达吾心,画以适吾意而已。”强调创作中要真实的表达思想和情感。绘画所传达的象外之韵,代表了文人审美意趣的走向,“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊”。推崇诗意、关照内美的思潮进一步推动了画史脉络中追求简淡的色彩表达,其文化艺术的辐射力和影响力也扩展至其他族群。

李公麟是宋代士人画思潮在人物画方面的践行者,在吴道子“白画”基础上创“白描”一派。《画鉴》载:“专师吴生,照应前古者也。画马师韩幹,不为着色”。李公麟的线描综合了紧劲连绵的高古游丝描与吴道子“莼菜”“兰叶”描,粗细变化丰富,行笔丝丝相扣,形成秀逸、平和的线描样式,代表着宋代人物画的最高成就,影响深广。李公麟画风在金地颇为流行,虽然无从考证张瑀直接师承李公麟,但从元代张翥题李早《女真三马图》诗中写出了宋金在宣和、明昌年间的关系:“金原六叶全胜年,明昌政似宣和前,宝书玉轴充内府,时似李早方龙眠。”由此可见李公麟画风的影响力,张瑀与李早是同时代的画家,其知识结构中不可避免地要面对李公麟白描简逸之风影响。此外,又融入了北方少数民族强悍旷达、淳朴敦厚的精神气象,呈现出端庄大气、静逸之美。《文姬归汉图》的线与用笔取法吴道子一脉,也融入了李公麟的文人画格调,线条穿插、强弱、起伏与形体结构高度契合,形貌毕现;用笔的顿挫、提按、使转、迟疾凸显了情致与韵味。《文姬归汉图》中,色彩与线的表达相得益彰,因此说,在色彩语言的把握上,既吸收了唐、宋代以来的艺术成就也紧紧抓住题材、主题的表达需要。

三

牛克诚先生在《色彩的中国绘画》一书中将中国绘画的色彩概括成“积色体”和“敷色体”两种语言样式,并分析了这两种语言样式在中国传统绘画中一步步形成与演进的过程。

“积色体”“敷色体”是我们在研究古典色彩绘画语言样式时所采用的两个概念。其“积色体”是指在语汇表现上以层层积染为特征的绘画样式;其“敷色体”是指在语汇表现上以浅敷薄染为特征的绘画样式。它们的着眼点是语汇表现,其背后则隐含着“工谨”与“率意”“制作”与“写意”等诸多分野。

这两个概念的提出概括了传统绘画色彩发展的两大脉络,为具体作品的解析拓展了新的路径。唐张萱《虢国夫人游春图》、辽李赞华《东丹王出行图》与《文姬归汉图》的图式有诸多相似之处,而色彩差异较大,可以清晰地看到前二者色彩为“积色体”。《虢国夫人游春图》的表现题材和主题与《文姬归汉图》有很大的不同,其色彩语言也有不同的追求。李赞华与张瑀都为北方少数民族政权画家,时代相近,《东丹王出行图》保存良好,使得能够最大限度地保存原作风貌,与《文姬归汉图》表现的题材、内容有诸多相似之处,所以其色彩有参考比对的价值。

《文姬归汉图》色彩现状是一层薄薄的透明底色,如果原貌为积色体的话,上面的矿物色应是被洗掉了,只能隐约从第三单元胡人老者官员所骑白马的马头及其身后一骑的红缨看出些许的矿物色痕迹。画面淡淡的红、蓝、赭、土黄、黑、白颜色穿插分布,呼应有节奏。颜色虽然淡,但却有厚重的感觉,色彩明暗关系也很清晰。《东丹王出行图》在设色上也与《虢国夫人游春图》的明艳迥异,色调追求厚重、沉稳。色彩的组织与概括体现了谢赫六法中的“随类赋彩”,红、黑、白、黄是其中主要色彩。着色应是以透明色打底,背面衬染,再上矿物色。《东丹王出行图》中第二匹黑马,背后也应有墨衬托,前面再薄色提染,后衬前染就能产生丰富、含蓄自然的色彩层次,薄中见厚。在染法上,有明显的分染,尤其是马的结构,分染清晰。《文姬归汉图》后衬前染的方法与《东丹王出行图》一致,在线条基础上,正面上水色,背后衬色,正面什么色,背后即衬什么色,然后正面加以薄薄的矿物色,矿物色没有盖住线条的表现。虽洗掉了大部分颜色,但能够看出黑白层次关系,隐约分辨出衣物马匹的颜色,这是因为画背面的衬色很充分。《文姬归汉图》中蔡文姬所骑黑马颜色损失不大,应是背后有墨托出。据此我们可以进一步推断,《文姬归汉图》染法与色调的最初状态应与《东丹王出行图》更为接近。根据笔者个人的绘画经验,如果要洗掉分染的痕迹,那么线条也一定会有所损失。《文姬归汉图》中,通篇线条流畅,一气呵成,并未有明显的减损,由此可见其分染的较淡,再加上局部罩染,在统一罩染后就浑然一体了。

综上所述,笔者认为,《文姬归汉图》因表现大漠风沙中的长途跋涉,原作色彩不可能太艳丽,应是苍茫的感觉。受宋代画坛士人画思潮的影响,追求一种偏向简静,沉稳的色彩表达。以线为主导,淡化色彩,应是作者主动的语言选择。清洗后的色彩虽呈简淡薄染,推测其原貌染法仍是“积色体”,但染得比较薄,因此说是介于“敷色体”和“积色体”之间状态的色彩表现。

注释:

①[宋]徐梦莘.《三朝北盟汇编》.卷七十七.“靖康中帜五十二”条.上海古籍出版社,1987年版,第584页.

②《艺苑掇英》.1979年第六期,第45页.

③《东坡题跋》.人民美术出版社,2008年版,第305页.

④《苏东坡集》卷二.中华书局,2009年版.

⑤[元]汤垕,马采标点注释,邓以蛰校阅:《画鉴》卷1,人民美术出版社,1959年标点本,第39页.

⑥[元]夏文彦:《图绘宝鉴》卷四,中国书画全书,第二册,上海书画出版社,1993年版,第884页.

⑦牛克诚.《色彩的中国绘画——中国绘画样式与风格历史的展开》.湖北美术出版社,2002年版,代导言第4页.