基于径流模型的排涝泵站优化设计研究

应晓路,杜 超,郭 帅

(合肥工业大学 土木与水利工程学院,安徽 合肥 230009)

近年来,伴随着城镇化发展,城市不透水面积占比越来越高,加之全球气候变化,城市所面临的内涝问题越发严峻[1~3]。为防止城市内涝发生,提高城市排水、防涝能力,各地越来越重视排涝防洪的规划设计,国家也推出了海绵城市建设相关理念、政策和规范,以期提升前期雨水滞留能力,降低城市下游排水压力[4~6]。作为城市防洪排涝体系中至关重要的组成部分,在设计阶段如何根据汇水区域特点,确定安全可靠、经济合理的设计流量,是国内各项排涝泵站新建、扩建工程的先行之举。GB 50265—2010《泵站设计规范》中指出,排水泵站设计流量及其过程线可根据排涝标准、排涝方式、设计暴雨、排涝面积及调蓄容积等综合分析计算确定。国内常用的设计方法主要有市政短历时计算方法、水利长历时计算方法、排涝模数法及脱过系数法等[7]。随着计算机技术的发展,通过构建区域雨洪径流模型的方法演算来水过程曲线,进而由调蓄容积确定泵站设计流量的方法也逐渐应用到实际工程中;如何选定合理的降雨工况作为模型输入条件,是基于径流模型的排涝泵站优化设计中需要首先明确的问题,尤其是对于缺乏较完善水文、流量资料的城市,值得深入研究。

本文以安徽省A市狗形湖汇水区为研究对象,以8种不同降雨工况作为区域SWMM径流模型的输入条件,根据模拟结果分别进行调蓄容积及泵站设计流量计算,研究探讨径流模型—调蓄容积—泵站设计方法与过程中的关键问题,重点分析设计降雨条件对泵站设计流量计算结果的影响。

1 区域概况与径流模型构建

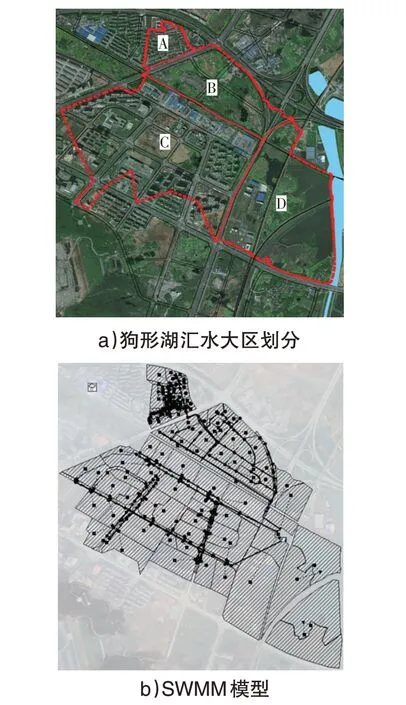

安徽省A市狗形湖汇水区总面积约为217 hm2,采用SWMM模型对汇水区域的排水管网进行概化,将整个汇水范围分为4个大区:A区为已建成的新湖家园栖凤美地小区,位于整个汇水区域的西北角,有相对完整的小区雨水管网信息;B区为正在规划建设的鱼头地块,目前已有较为细致的雨水管网规划图;C区为鱼头地块以南的建成区,此地块市政雨水管网设计资料比较完备;D区为沿新大道东部片区,多为绿地和水域。

通过对各个大区进行子汇水区域的细分,将整个汇水范围细分为153个子汇水区域,包含189个节点、89条管渠、6个排放口。见图1和表1。

图1 研究区域汇水分区划分及SWMM模型

表1 狗形湖汇水区域SWMM模型中子汇水分区设置概况

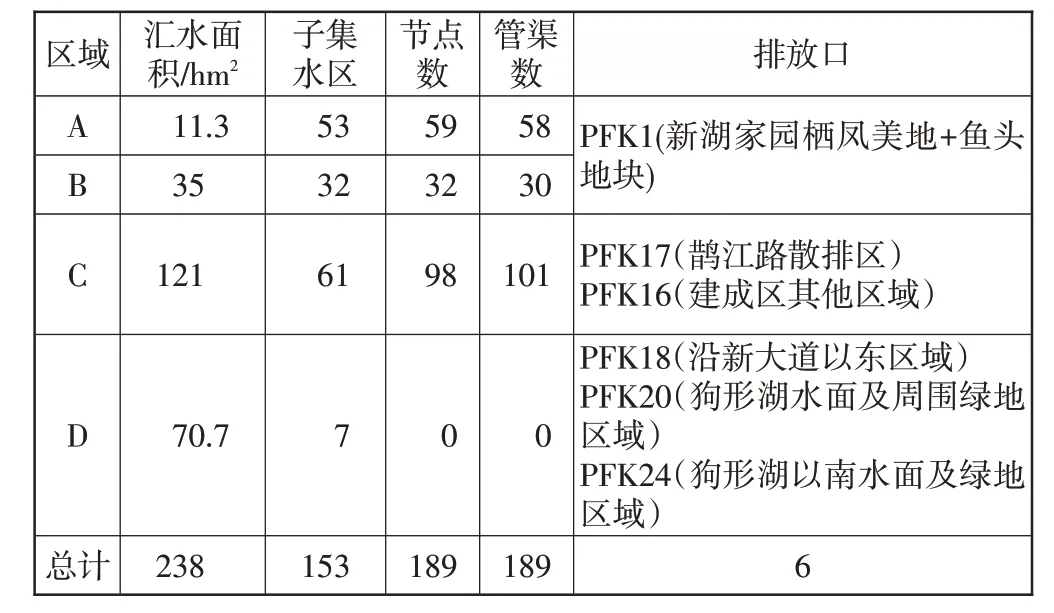

由于缺乏建模地块实际的降雨-径流监测数据,研究采用径流系数法对模型的参数进行校准和率定,见表2。

表2 径流系数法进行参数校核过程

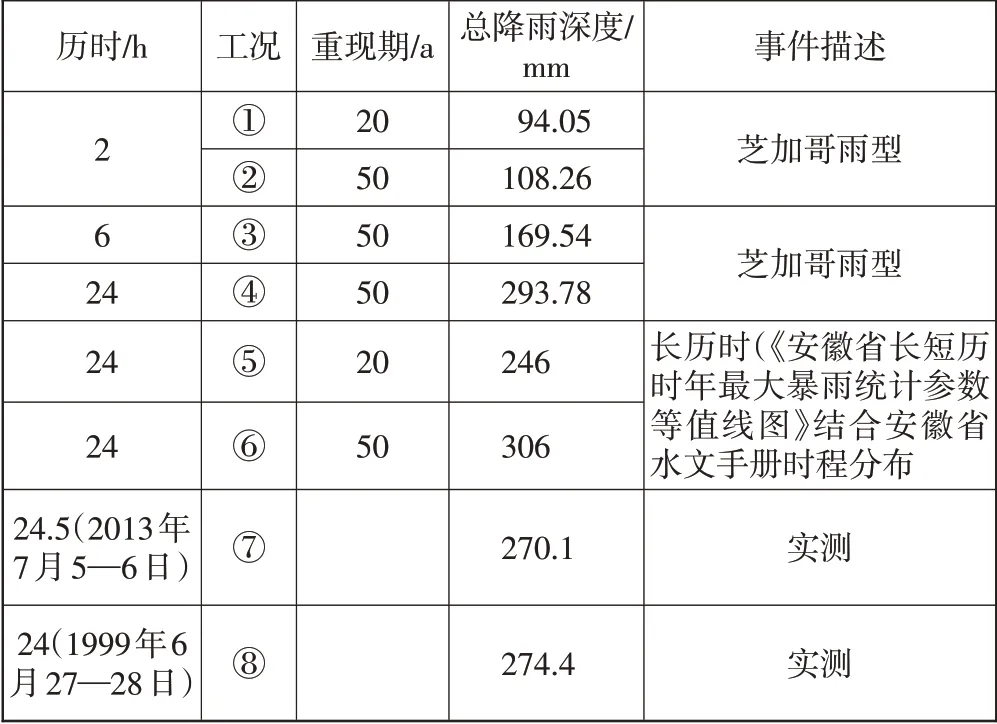

2 降雨条件设置

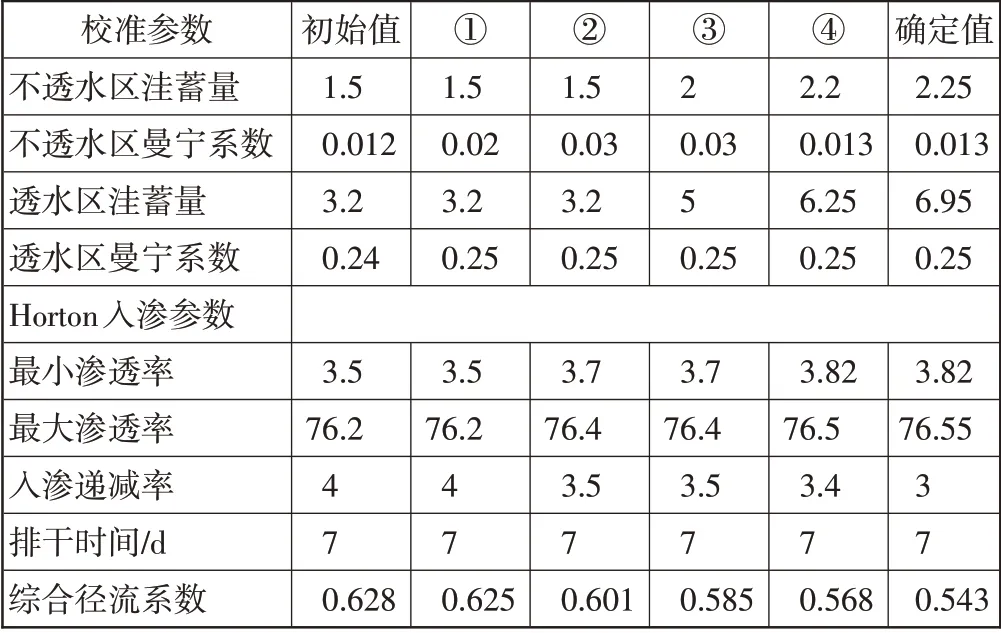

《A市防洪规划报告(2015—2030年)》和《A市城市排水(雨水)防涝综合规划(2013—2030)》中对区域排涝设施设计时的暴雨条件作出了说明:区域设计暴雨分为短历时降雨和长历时降雨,短历时降雨为芝加哥设计雨型,分别为20 a一遇120 min降雨和50 a一遇120 min降雨;长历时降雨根据市气象站实测雨量资料频率计算和查询《安徽省长短历时年最大暴雨统计参数等值线图》两种方法对比确定。

本文根据该市的规划要求,分别从市政短历时降雨模式和水利长历时降雨模式两方面,确定6种降雨模式作为模型输入条件:首先使用芝加哥雨型生成器生成了峰值系数0.4,重现期分别为20、50 a的降雨事件;再利用《安徽省长短历时年最大暴雨统计参数等值线图》,确定了20 a一遇和50 a一遇降雨量分别为246、306 mm,通过查询《1974安徽省水文手册》得到两种重现期降雨的时程分布。此外,选取了A市历时雨量相仿的2场实测暴雨事件。见表3和图2。

图2 模拟工况降雨过程线

表3 降雨事件合集

3 结果与讨论

3.1 各降雨工况下泵站设计流量差异

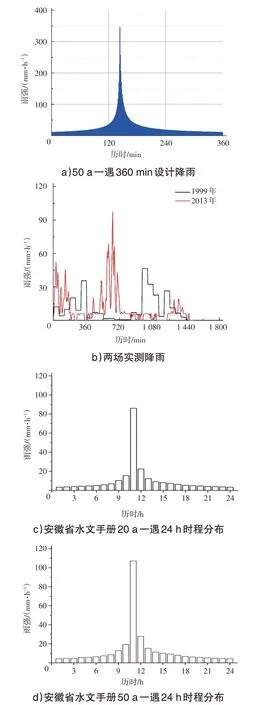

降雨总量直接影响排放口总出流量,工况①~④随降雨重现期及降雨历时的增加,出流总量呈增加的趋势;工况④和工况⑥的设计降雨总量较为接近,两者的总出流量也相差不多。见表4。

表4 各工况汇水区各排放口出流总量(入湖雨水量)m3

图3可更清晰地看出各模拟工况下排放口入湖流量曲线与降雨曲线的响应关系。图3a-图3d为根据A市暴雨强度公式生成的芝加哥雨型模拟结果,降雨强度峰值大、峰值持续时间短,得到的径流模拟结果也具备相似特征。狗形湖的调蓄面积9.05 hm2,调蓄水位0.75 m,调蓄容积为6.8万m3,采用调蓄容积计算法,得工况①~④的泵站设计流量分别为5.48、8.6、14.23、16.92 m3/s。图3e和图3f为查询《安徽省长短历时年最大暴雨统计参数等值线图》及《1974安徽省水文手册》得到的雨型模拟结果,降雨强度峰值持续1 h,小时降雨量占总降雨量的35%,入湖总流量峰值也较为集中,径流模拟结果演算的排涝泵站设计流量分别为16.32、23.92 m3/s。

在50 a重现期、降雨历时24 h的条件下,工况④和⑥的降雨总量接近(相差4%),但是工况⑥的泵站设计流量演算值比工况④高了7 m3/s,约为工况④的141%。分析发现:结合暴雨强度公式生成的工况④虽然具备较大的峰值流量,但其峰值持续时间极短,短时间内并不会产生较大的径流量,此外,调蓄容积计算法以小时为时间间隔,可能会掩盖入流的峰值特征,导致计算的泵站设计流量偏小;工况⑥结合了历年的暴雨事件特性,其降雨历时、时程分布更具代表性,也更符合实际降雨情境。因此,由径流模型法来计算城市排涝泵站设计流量时,采用暴雨强度公式生成的芝加哥雨型是不合适的,其与实际降雨情境可能是相悖的,保险起见,应当采用由历年水文资料确定的水利长历时降雨模式作为依据。

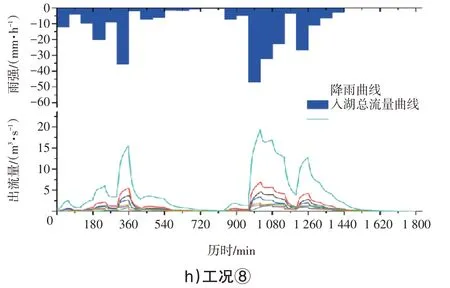

图3g和图3h为A市两场实测暴雨的模拟结果,演算的泵站设计流量分别为11.2、8.33 m3/s,比设计降雨模拟工况小很多。分析发现,虽然两场降雨的24 h雨量都达到了270 mm,与设计模拟降雨总量300 mm只相差10%左右,但其时程分布是多峰的、降雨是分散的,计算时起实际作用的只有峰值最大一段时间降雨,2013年的实测降雨最大峰值较1999年高,因此得出的泵站设计流量也高。这表明,以实际降雨作为泵站设计流量计算依据是不恰当的,需要综合考虑、评估降雨事件的代表性,不然可能导致计算的泵站设计流量偏低,排涝风险较大。

图3 各工况排放口入湖流量时程线

3.2 24 h净雨时程分配调蓄演算

以《A市城市排水(雨水)防涝综合规划(2013—2030)》中设计的20 a一遇和50 a一遇24 h净雨过程作为区域的涝水过程线,进行狗形湖调蓄容积演算,降雨产流总量分别为381 996、488 786 m3,与工况⑤和工况⑥模拟结果接近,相差分别为5%、7%;设计流量分别为24.17、37.72 m3/s,相较工况⑤和工况⑥分别增加了48%、58%。分析原因:

1)以净雨过程直接作为区域涝水过程演算,未考虑雨水的汇流过程及地面的滞留效应,使得来水峰值过大,泵站排涝压力过高;

2)在进行区域降雨-径流SWMM演算时,20、50 a重现期下,出现较多内涝积水点,部分管段处于超负荷状态,地面雨水转输不及时,约束了狗形湖的来水流量过程线,进而使得演算的泵站设计流量稍小。

通过对A市各种规划文件的梳理发现,区域的雨水管渠设计重现期普遍为1~3 a,市中心城区为2~3 a,只有部分重要地区为3~5 a,而区域的排涝标准要求是50 a一遇;若不提高区域排水管渠的设计重现期,单纯的提高排涝泵站的设计重现期是比较低效的;而且,若现状雨水管渠设计重现期偏低,以现状雨水管渠构建径流模型,以模型结果作为排涝泵站设计流量演算依据,也会导致低估排涝泵站设计流量,为日后管网改建、扩建后泵站埋下排涝能力不足的隐患。

4 结论

1)由径流模型法演算城市排涝泵站设计流量时,采用暴雨强度公式生成的芝加哥雨型是不合适的,应当采用由历年水文资料确定的水利长历时降雨模式。

2)由实测单一降雨事件作为泵站设计流量计算依据时需谨慎,应综合分析、评估降雨事件的代表性。

3)区域雨水管渠设计重现期较低时,会约束径流模型模拟径流过程,进而导致泵站设计流量演算结果偏小,达不到区域防涝规划要求的泵站设计重现期要求,为日后管网改建、扩建后泵站埋下排涝能力不足的隐患。