从有无虚拟语气看中西方反事实思维的差异

——2019微型变量研究

董倩 东北师范大学 吉林 长春 130000

关键字:虚拟语气;反事实;思维;语言

反事实思维是一个很早就被提出的概念,涉及于此的研究不在少数。但还有很多不太明白这个概念指代的含义。实际上,早在19世纪作为德国学术思想界的一颗巨星的洪堡特就提出:每个民族都不可避免地会把某种独特的主观意识带入自己的语言,从而在语言中形成一种特殊的“世界观”,即任何一种语言都有属于自己的独特的世界观[1]。

一、Bloom的条件句实验

Bloom反事实条件句假设所做的实验是采用了更为简单的形式,他设计的调查材料是:英语版:If all circles were large and small triangle“△”were a circle,would it be large?

汉语版:假如所有的圆圈都很大,如果这个小三角形“△”是一个圆圈,那么这个三角形是不是很大?

二、调查问卷

依据Bloom的反事实思维调查,我们认为bloom的问卷是分发在1982年,那时中国受一定的历史局限。当时的调查已经不能够对现在的中国人的反事实思维做出解释。针对bloom的调查问卷,我们又增设不确定选项,并且需要填写不确定的原因。

问卷内容:

【英文问卷】

1.Age

选择:A.<18 B.18~25 C.25~45 D.>45

2.If all circles were large and small triangle“△”were a circle,would it be large?

选择:A.YES B.NO C.uncertain(writing the reasons)

Reason:

【中文问卷】

1.年龄

选择:A.<18 B.18~25 C.25~45 D.>45

2.假如所有的圆圈都很大,如果这个小三角形“△”是一个圆圈,那么这个三角形是不是很大?

选择:A.是的 B.不是 C.不确定(并填写原因)

原因:

三、问卷分析

为确保调查的单纯性以及准确性,我们分发试卷时,将英文问卷发给说英文的欧美国家人群,中文问卷发给使用汉语的中国人,通过线上平台发放给校内校外的人群进行调查。此次调查共发放问卷96份,收回的有效问卷共94份,其中包括汉语使用者的问卷72份,英语使用者的问卷22份。

在72份汉语使用者问卷中,对年龄一题的填写分布为小于18岁,有4名,占整个调查的5.56%;在18~25岁中,共有53人,占比73.61%;在25~45岁之间有9位,占比12.5%;45岁以上被调查者占8.33%。对于bloom设计问题的回答,在72名汉语使用者中,回答“是”的人数占总人数的54.17%;回答“不是”的人数占总人数的33.33%;填写“不确定”的人数占总人数的12.5%。

在22份英文问卷中,对于年龄一题分布小于18岁的填写人数是0,不占任何比例;在18~25岁之间的人数占总人数的50%;18~25岁的人数占总人数的31.82%;大于45岁以上的人数占总人数的18.18%。对于bloom设计问题的回答,在22名英语使用者中,回答“是”的人数占总人数的77.27%;回答“不是”的人数占总人数的18.18%;回答“不确定”的人数占总人数的4.55%。

单纯从该调查结果看,英文问卷的结果与bloom的实验没有很大的差异,结果很清晰地表现出,英语使用者在填写“是”这个答案的比例是远远大于汉语使用者的。但是,英语使用者也确实存在“否”或者是“不确定”的答案。汉语问卷的结果是与bloom实验的结果大相径庭。汉语问卷中填写“是”占被试总人数的一半,相较于bloom的实验数据,确实有所提高。

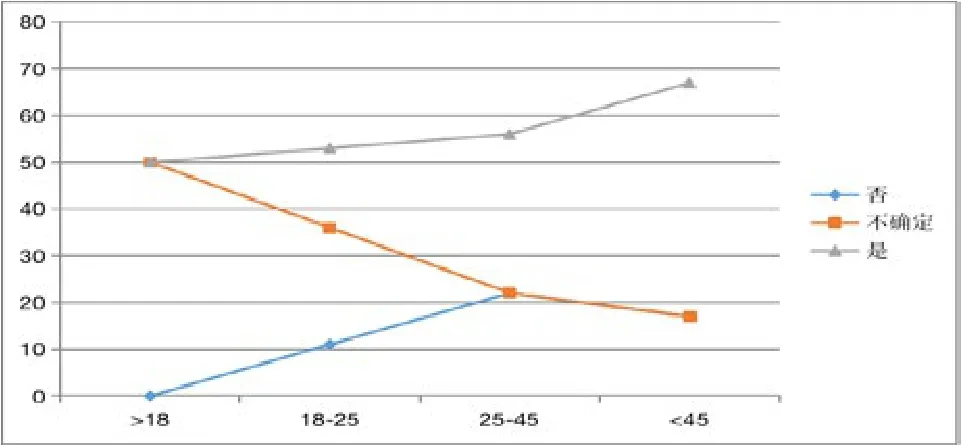

根据调查问卷中涉及的年龄问题和bloom调查问题,我们又做了交叉分析,结果又得到了一些结论。

可以很明显地看出,在中文使用者调查问卷中,填写“是”这个选项,是随着年龄的递增而递增的。而英文使用者的问卷中是不具有这一特点的。

四、中西反事实思维差异的对比

首先,调查结果很清晰地展现出,中国人还是具有反事实思维的。影响这一结论的原因是有很多的。我们采用了访谈法,对汉语被调查者进行了一系列的访谈[2]。研究访谈结果,我们发现,大部分填写“是”的人是能够给出“三段论”这样的正确答案。还有一小部分认为只是自己凭感觉填写,并不知道题目的意思。但对于填写“否”答案的人,访谈后发现,大部分人不懂得题目的意思,还有人认为设置该题目没有什么意义,于是随机选择了“否”这个答案。而且“不确定”这个选项中的占比有12.55%,填写的理由全部都是“并没有看懂这个问题”。对于英文问卷被试者的访谈截然不同,大部分人都能够理解这个题目,并且认为这个问题没有任何不合理之处。几乎所有填写“是”的人都可以很清晰地分析出答案是如何得出的,填写“否”的人也能够很清晰地说明是认为小三角形就是小,并不存在大的结论。而且在“不确定”选项中,占比也仅仅只有4.55%。虽然“不确定”选项依然存在,但填写人数是远远小于中文使用者的[3]。

造成这个结论的原因有很多,毕继万在《跨文化交际与第二语言教学》中表示:西方人逻辑理性思维发达,具有悠久的分析哲学传统,在语言表达上非常重视可分析性和形式逻辑。中国文化中,这种传统思维的特点是依靠灵感、直觉和顿悟把握事物本原的非逻辑思维。这种思维差异在语言上表现为英语是个别把握以及理性分析,而汉语是整体把握以及直观体悟。英语是重形合,即注重运用各种有形的连接手段以达到语言形式的完整,其表达形式结构和语义结构是由语法逻辑法则约束的;汉语为重意合,即语言表现形式意念引导,根据主观直觉,从逻辑及上下文中“悟”出关系来,句法功能呈隐含形式。然而我认为这个思维的分析很能证明为是影响语言的因素[4]。

而且,调查结果展现出,在汉语使用者中,随着年龄的递增,反事实思维的能力也在递增。针对于这一结论,我们认为社会因素是占有极大一部分原因的。随着年龄的增长,社会阅历也日渐丰富,对于一些事物的看法也会越来越趋近于实事。

五、结语

首先,这个调查设计过于简单。我们认为能够分析汉语没有虚拟语气单单从这一个问题是不足以验证的。并且这个调查设计是在1982年设计出来的,距今已经相距甚远。应结合目前的社会情况设计一份缜密的调查。

其次,被试者人数过少。对于我们这个微型调查,填写人数过少。并且,英语语言被试者的数量更少,不具有代表性。这也是具有局限性的。

最后,交叉分析不严谨。对该调查的交叉分析,我们应该控制其他量保持不变,只保持“年龄”这一个变量发生变化,但事实上对于这个调查的被试者群体,并不能做到这个要求。所以关于交叉分析得出的结论并不严谨。

总而言之,我们对Bloom 的反事实思维调查中的“三角与圆圈”问题进行重新调查,发现汉语使用者同样也具有一定的反事实思维,且在汉语使用者调查中发现反事实思维能力随着年龄的增加而增加[5]。对于这个调查,我们做得还远远不够,还需要更多的时间和精力深入研究。