甘南沃尔给金矿成矿地质特征及找矿前景分析

郭素雄 崔立峰

(湖南省有色地质勘查局二四五队)

矿区处于秦岭成矿带夏河—合作铜金矿富集区,成矿条件优越,区内铜金矿点众多,分布有枣子沟金矿、以地南铜金矿、岗岔金矿、沃尔给金矿、录斗膄金矿、下看木仓金矿等矿床(点)。2011 年,北京西域纵横能源科技有限公司在沃尔格楔卡一带开展了1∶50 000 水系沉积物测量工作,2012 年中国冶金地质总局新疆地质勘查院对凯卡西Au、As 异常(Hs-1)开展异常查证工作,结果显示异常区与金矿化构造蚀变破碎带吻合;2014—2016 年,该区开展的地质调查及探矿工作发现12 个低品位金矿(化)体,矿体厚度为1.15~2.88 m,金品位为1.09~4.30 g/t,矿体呈脉状、透镜状。根据矿区以往工作成果,本研究分析了沃尔给金矿的区域地质背景、矿床地质特征及成矿地质条件等,认为在该区寻找规模金矿具有一定地质条件,或可为该区探矿工作提供参考。

1 区域地质概况

在大地构造位置上,沃尔给金矿处于南秦岭印支褶皱带靠近新堡—力士山复背斜北翼之背斜轴部位置,秦岭造山带夏河—礼县逆冲推覆构造带。区域断裂构造及侵入岩十分发育,断裂总体走向为NW—SE 向,主要断裂为位于研究区外南部的力士山—围当山逆断层和位于研究区外北部的铁沟逆断层(图1),区域逆断层是区域金矿的主要控矿构造和容矿构造,区内次级断裂和褶皱发育,受区域逆断层的影响和控制,次级断裂走向和褶皱轴向与区域构造线方向基本一致[1]。

岩浆岩主要为印支期中酸性侵入岩[2-3],岩浆岩与断裂构造共同形成显著的构造—岩浆岩带,主要有卡儿寨、阿米山、德乌鲁、美武新寺等岩体。主要岩性为花岗斑岩、花岗闪长岩、黑云母斑状二长花岗岩、花岗岩、石英闪长岩等中酸性侵入岩。大部分金矿产出于花岗岩体附近,围绕侵入岩体附近产出较多的中酸性脉岩。岩体及接触带、断层破碎蚀变带内常见硅化、赤褐铁矿化、绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化、高岭土化、叶腊石化、石英电气石化、辉锑矿化等热液蚀变作用,区域上新发现的一系列金、锑矿化均与热液蚀变有关[4]。

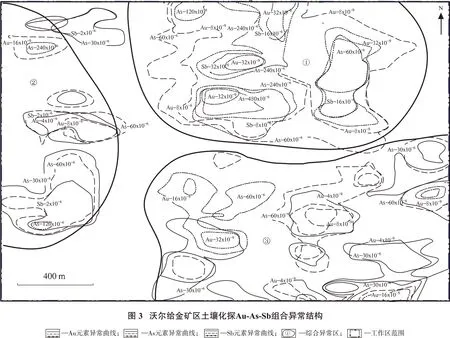

根据以往开展的水系沉积物地球化学测量结果:在勘查区东部二叠系下统地层与花岗闪长岩接触部位Au 异常值下限为5×10-9;在勘查区北部Au异常值下限为5×10-9。Au 异常通常与As 异常组合出现,Au、As 异常带与花岗闪长岩株相关,异常主要元素组合为Au、Hg、As、Sb、Ag,其中Au、As与Sb异常套合性好,异常强度高,面积大,异常重合性好。经查证,异常与地表金矿体相对应。代表性异常带有凯卡西Au、As 分散流异常及白里阳洼南Au、Ag、Sb、As分散流异常。

2 矿区地质概况

2.1 地 层

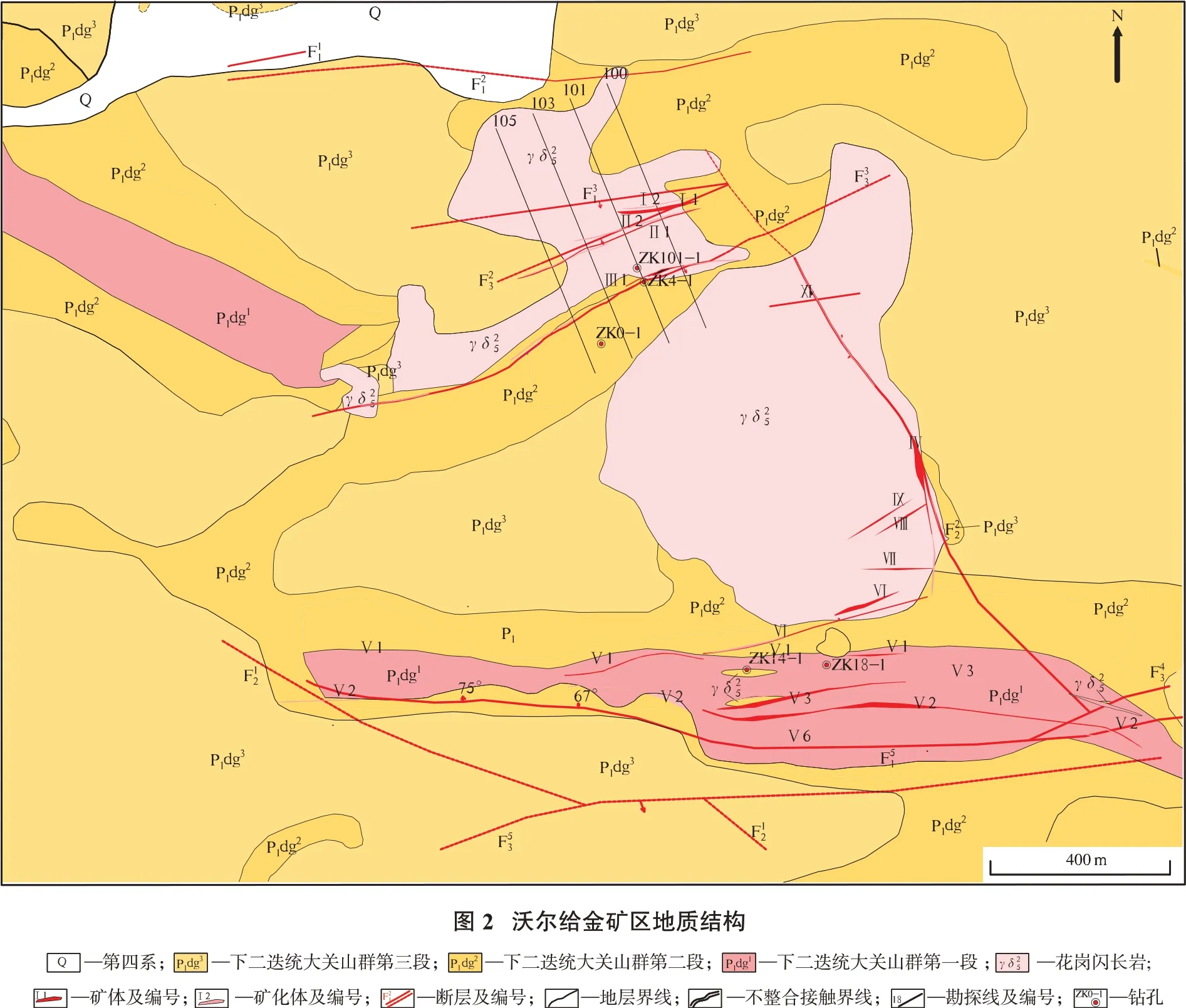

矿区地层总体呈近北西—南东向展布,地层出露主要为二叠系下统大关山组(P1dg)、第四系(Q)。二叠系下统大关山组(P1dg)出露于区内东部、中部及北西部大部分地段,为一套变质火山岩夹碎屑岩建造,分4 个岩性段,矿区出露3 个岩性段:第一段(P1dg1)以粉砂岩为主及少量砂岩砾岩,厚度为139 m,该层是矿区的主要赋矿岩层;第二段(P1dg2)上部为粉砂质页岩,下段含炭质、钙质、泥质页岩,厚度为26 m;第三段(P1dg3)为浅灰色、黑灰色灰岩(图2)。

第四系(Q)主要分布在工作区北西部沟谷中,为砂砾层、亚砂土层,松散的砂泥质砾石堆积。

2.2 构 造

区内断裂构造特别发育,主要受到铁沟逆断层、力士山—围当山逆断层的控制和影响。铁沟逆断层分布在勘查区外近北侧,断层走向近东西向,局部弯曲变形较强,断层面呈波状弯曲,倾向南;力士山—围当山逆断层位于勘查区南,走向为90°~110°,倾向北东,倾角55°,存在断层破碎带。受区域断裂的影响,矿区内形成了东西向、北西向、北东向3 组断裂(图2),这是本区主要的容矿及控矿构造[5],区内发现的矿体或矿化体主要赋存于此3组断裂中。

2.3 岩浆岩

勘查区内出露的岩体主要为花岗闪长岩,见有2处,为印支期形成,侵入于二叠统大关山组地层中。一处位于凯卡西矿段中部,长轴方向近东西发育,长约850 m,宽约120 m,出露面积约0.07 km2。另一处位于凯卡西矿段的东端,长约650 m,最宽约450 m,由于后期构造作用,在岩体内部及围岩中形成了一系列近东西向的构造节理或小的破碎带,构造裂隙中多有石英脉充填,石英脉脉宽5~25 cm。

2.4 矿床地球化学特征

该区2014 年进行了1∶1 万土壤地球化学测量,共圈定了3个综合异常区(图3),分别为①号Au-As-Sb-Pb-Zn综合异常(Au>64×10-9,最高341.25×10-9;Ag>0.16×10-6;Sb>32×10-6);②号Au-As-Sb-Hg 综合异常(Au>64×10-9;Ag>3.2×10-6;Sb>8×10-6);③号Au-As-Sb-Cu 综合异常(Au>64×10-9;Ag>0.8×10-6;Sb>16×10-6)。并对①、②号综合异常开展了异常查证,根据成果显示,异常在空间上的展布与金矿化构造蚀变破碎带吻合,异常主要与区内花岗闪长岩体有关,而花岗闪长岩体与二叠系大关山组砂岩、灰岩侵入接触,说明该区具有花岗闪长岩体与其围岩接触带成矿的前景[6]。

2.5 矿(化)体特征

矿区目前暂未发现成规模的工业矿体,主要为低品位矿体或矿化体,已发现的矿体或矿化体有12个,矿体形态主要呈脉状、透镜状,走向总体呈近东西向,倾角为50°~75°。矿化类型主要为构造破碎蚀变岩型及岩浆热液接触交代型,前一类型主要分布于凯卡西花岗闪长岩内部的破碎带及其南部粉砂岩和灰岩接触带的构造破碎蚀变带内,尤其以碎裂粉砂岩、砂岩地层为主。后一类型主要分布于花岗闪长岩体与围岩的接触带。含矿围岩为花岗闪长岩、粉砂岩及灰岩,矿化明显受断裂破碎带控制(图4)。现对本区主要矿(化)体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分述如下。

Ⅰ号低品位矿体分布于凯卡西矿段的北部,矿体主要赋存于花岗闪长岩体内部的断层破碎带中,已知走向长度为83 m,近东西向起伏延伸,东端和Ⅱ号矿体交汇在一起,之后向东延伸被断层错断,矿体呈脉状、透镜体状,倾向171°,平均倾角为55°,矿体厚1.90~2.48 m,平均为1.92 m;Au 品位为1.09~2.62 g/t,平均为2.48 g/t。断裂蚀变破碎带常见石英细脉充填,蚀变类型主要有硅化、褐铁矿化、绢云母化,黄铁矿化。

Ⅱ号低品位矿体位于Ⅰ号矿体南侧,矿体主要赋存于花岗闪长岩体内部的断层破碎蚀变带中,近北东东向延伸,矿体走向长约200 m,东端和Ⅰ1 号矿(化)体交汇在一起,之后向东延伸被断层错断。据深部少量探矿工程显示,矿体厚1.15~2.88 m,平均厚度为1.31 m;Au 品位为1.09~1.50 g/t,平均为1.45 g/t。矿体西段在断层破碎蚀变带与粉砂岩接触部位矿化强度减弱。

Ⅲ号低品位矿体分布于凯卡西矿段的北部,位于Ⅱ1 号矿体南侧,近北东东向分布,矿体走向长约420 m,矿体平均倾向为158°,平均倾角为70°。矿(化)体主要赋存于花岗闪长岩体与黑色页岩的接触蚀变破碎带中,矿体厚0.87~5.23 m,平均厚度为2.50 m;Au品位为1.14~1.77 g/t,平均为1.30 g/t。

此外,在矿区中部及南部地表发现了Ⅳ号、Ⅴ号、Ⅵ号、Ⅶ号等9条矿(化)体,其中以Ⅴ号矿(化)体规模最大,矿化最好。与其它矿化体不同的是,Ⅴ号矿(化)体主要产出于碎裂蚀变粉砂岩地层中,断层破碎带主要由石英细脉、粉砂岩碎裂岩、方解石团块及细脉、绿泥石、高岭土等组成,硅质胶结。蚀变类型主要有硅化、绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化、高岭土化等。矿体地表延伸640 m,倾向为351°~30°,倾角为40°~75°。矿体厚度为0.79~1.81 m,Au 品位为1.41~1.93 g/t,最高可达4.30 g/t。

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因机理

沃尔格金矿赋存于印支期花岗闪长岩与下二叠统大关山群接触带之构造破碎带中,本区断裂构造以北西向为主,次为北东向和近南北向构造,尤其是北西向断裂和北东向断裂相互交汇,组成了多个规模不等的菱块构造,成为矿区矿体赋存的空间要素。花岗闪长岩侵入体与成矿作用关系密切,该侵入体及其同期形成的岩枝、岩脉对金矿体的形成更加有利,不仅提供了金元素富集成矿的热液及热动力,更有可能其本身就是具有重要意义的金矿化体。另外,在岩体边缘的接触带发生了不同程度的接触交代及热液蚀变,形成了接触带控制的金矿化体,在局部金元素富集程度较好的部位则形成具有经济价值的金矿体[7-9]。

区内出露中酸性的花岗闪长岩体和岩脉,是沃尔给金矿床的容矿围岩,区内所有金矿(化)体都赋存于花岗闪长岩及下二叠统大关山群为围岩的含矿蚀变断裂破碎带中。金矿化与岩体空间分布总体表现为宏观同域、影随其形的依存关系。由此可见,岩浆活动为含矿热液的形成、运移提供了有利条件,岩浆既是矿源,又是热源,岩浆活动与金矿化有密切的联系,据夏河—岷县一带年中酸性侵入岩侵入年代学研究,岩体的侵位年龄为245~238 Ma[10-13],同属于早三叠世成岩、成矿事件,矿区内的花岗闪长岩为矿床的成矿母岩。

矿体多呈板(脉)状、透镜体状产出,产状与断裂带产状一致,向下延伸较大,矿化连续。矿石类型主要为蚀变破碎带型,典型的硅化、绢云母化、高岭土化及黄铁矿化、毒砂化、电气石化等蚀变岩,特征的Au-Ag-As-Sb±Cu+Pb+Zn 元素组合,都属于中温热液蚀变和中温成矿元素组合,说明区内金矿床是中低温热液矿床。

3.2 找矿标志

(1)构造标志。区域断裂以NW 向为主,与西秦岭地区的区域构造线方向一致,是区域主要的控矿(导矿)构造,是构成成矿流体从深部上升进入矿化空间的主要运移通道。受区域断裂影响,区内形成了一系列近东西向及北东向次级断裂,本区目前已发现的矿(化)体均赋存于近东西向及北东向断层蚀变破碎带中,断层破碎带延长数十米至几百米,宽度几米至一百多米,地表多形成负地形,矿(化)体严格受断裂构造带的控制,是区内成矿不可或缺的容矿构造。

(2)岩体接触带。目前已发现的Ⅳ矿(化)体受接触带严格控制,矿化体宽度为5~10 m,金矿化较稳定。

(3)脉岩标志。岩脉是本矿区第三个找矿标志,在探槽揭露地质矿化体的过程中,多处发现花岗闪长岩脉的存在,并且岩脉存在的部位金矿化一般较强,金矿化多形成于岩脉与变质岩接触部位边部,局部地段岩脉本身含矿。

(4)蚀变标志。区内金矿化无一不产在蚀变带中。与金矿化有关的围岩蚀变有硅化、绢云母化、高岭土化、碳酸盐化,金属矿化以黄铁矿化、毒砂化为主。这些蚀变带常与蚀变破碎带密切共生,其外侧有较宽的绿泥石化带,岩石强烈褪色伴随有黄铁矿化、毒砂化,褐铁矿化则是最直接的成矿标志。

(5)地球化学标志。区内1∶10 000 化探土壤样异常多数与已知矿(化)点相对应,在土壤植被严重覆盖的地段,化探异常是找矿的最有利标志之一,也是选区及工作部署的主要依据[14]。

4 找矿远景分析

从构造特征来看,本区近东西向、北西向断裂构造很发育,给成矿热液的移动提供了有利的通道和赋存空间;从岩浆岩发育的程度来看,本区花岗闪长岩体、岩脉比较发育,为金矿体的形成提供了矿质来源及热动力条件,易碎的粉砂岩及条带状灰岩是本区成矿的有利地层。本区地表矿体较多,已经揭露的矿体有12 条,矿化体7 条。地表探槽揭露所见,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ号矿化破碎带宽度从几米至几十米不等,Ⅴ号矿化蚀变破碎带宽度为30~150 m,每个矿(化)体一般有几层,钻孔也证实了矿体分层产出的特征,这是由于近地表金矿化的品位较低以及金矿化不均匀所导致,矿(化)体延伸长度为上百米至近千米,由于深部工程控制稀疏,控制深度有限且多未揭露出花岗闪长岩体,深部工程未控制矿化强度最好的地段,尚无法确定深部矿化的确切情况。

由此来看,今后应该围绕花岗闪长岩体的内外接触带进行进一步的深部探矿。从成矿规律来看,本区目前所发现的金矿化与岩体有密切的相关性,岩体内部的破碎带中金矿体品位较高,品位变化较稳定,岩体或岩脉边缘矿化相对较好,本区金的来源与深部的岩浆侵入体有关,尽管地表及浅部金的品位相对较低,但是在深部有金品位整体高出地表的趋势。如果深部金矿化变好,品位变高,原来分层的薄矿体将会合为一体,矿体的规模将会变大,金的资源量也会增大。因此,本区较深部位依然具有寻找大型金矿的有利地质条件。

5 结语

(1)沃尔给金矿床的矿体主要呈板(脉)状、透镜体状产于花岗闪长岩与下二叠统大关山群上部岩组为围岩的金矿蚀变断裂破碎带中。金矿体与岩体空间分布总体表现出宏观同域、影随其形的依存关系。岩浆活动为金矿热液的形成、运移起到了不可替代的作用。

(2)位于西秦岭造山带中部的新堡—力士山复背斜及其北南两翼的2 条近于平行的区域性逆冲推覆构造带,是该区金矿成矿主要的导岩导矿构造,受区域NW 向构造影响,区内产生了一系列的近东西向、北东向次级断裂,是矿床成矿必不可少的容矿构造,构造对本区金矿的形成和分布起了重要的控制作用。

(3)沃尔给金矿主要产于侵入岩体内接触带的断裂构造带中,成组产出,矿床的围岩蚀变为较典型的中温热液蚀变组合,成矿作用以充填和交代方式为主,并经多次成矿阶段形成,矿石具浸染状、脉状和块状构造,具中温热液矿床的特征。其成矿作用可能与印支期区域性的逆冲推覆构造作用及其伴随的岩浆侵位作用密切相关。

(4)矿区地质工作程度较低,因金矿化与岩体及构造密切的相关性,区内花岗闪长岩体岩脉产出部位及其接触带附近断裂破碎蚀变带沿走向及深部具有寻找大型金矿的地质有利条件。

--ICP--MS锆石U--Pb定年、地球化学特征及构造意义