中国消费者外族中心主义作用机制研究

张 义 张东昕

(上海应用技术大学,上海 200235)

绪 论

随着世界商品流通愈发便利,越来越多的国际品牌争先涌入中国市场,使消费者眼花缭乱。然而,一些在生活中耳熟能详的“洋品牌”(例如:华伦天奴、名创优品、马克华菲等)却是地地道道的“中国血统”,这些品牌借助“进口”的外衣获得消费者的青睐。已有研究发现,消费者对于发达国家的品牌尤其偏爱,即使本土品牌在质量、价位、功能等属性更优的情况下,外国品牌仍然更受欢迎。[1]在一些人眼中,“进口货”已然成为高社会地位、卓越品质、现代、时尚的代名词,咖啡只喝星巴克,手机只用苹果,此情此景屡见不鲜。生活中,我们常用“崇洋媚外”一词来形容这种现象。在媚外心理的作用下,进口品牌抢占了国内消费市场,对本土企业发展、民族产业振兴甚至国家经济安全都产生了不良影响。在此情境下,国家逐步加强对于国货产品的扶植力度,在《中国制造2025》文件中明确提出要依靠中国装备、依托中国品牌,通过“三步走”实现制造强国的战略目标。而外族中心主义作为中国制造崛起之路上的“拦路虎”,有必要厘清它的影响因素,让国货崛起之路更加畅通。

国外关于外族中心主义的关注由来已久,但国内的相关研究比较少见。或许是由于中国传统文化家国情怀的熏陶,相当一部分消费者不愿意承认自己对于外国品牌表现出偏爱,通过国外已有心理量表所测得的也仅仅是他们的“应有之情”,而不是实际行为中所表现出的“真有之情”,[2]这给外族中心主义的深入研究带来了较大的难度。本文在整理相关文献的基础上,试图探究是怎样的心理因素致使消费者表现出媚外的态度,而媚外的态度又会指导人们做出怎样的行为。外族中心主义的研究有助于我国从多层面、多角度寻找媚外消费兴起的原因,并结合社会不同主体提出应对方案,值得学界关注和探讨。

一、文献综述

(一)消费者外族中心主义概念演化

美国社会学家萨姆纳(Sumner)在其著作《民俗论》一书中最早提出了内外群体的概念。[3]以往的研究者们认为,在一般情况下,人们总是对内群体表现得更友好,而对外群体带有天生的排斥。在20世纪末,约斯特(Jost)和巴纳吉(Banaji)发现低地位群体成员表现出明显的外群体偏爱和内群体贬损。[4]克拉克(Clark)的洋娃娃偏好实验证实了这一发现:黑人儿童在知道自己种族的前提下,认为白人洋娃娃比黑人洋娃娃更好,而且更愿意选择白人洋娃娃玩具,而不是黑人洋娃娃玩具。至此,这一外群体偏爱现象开始受到关注。

外群体的偏爱现象在消费情境中也有所体现。自1840年鸦片战争开始,西方列强打破了清政府“天朝上国”的幻想,中国沦为半殖民地半封建社会,满清民众表现出明显的对外国产品的喜爱。“崇洋媚外”一词很好地描述了这种现象,学者将其称之为外族中心主义。 珀尔马特(Perlmutter)对外族中心主义者的性格特征进行探索,发现外族中心主义者明显表现出对外部群体当中人和物的拥护,甚至有时不惜以牺牲内群体的人和物为代价。肯特(Kent)和伯奈特(Burnight)将外族中心主义作为与民族中心主义相对的概念,认为外族中心主义是将某一外群体作为一切事物的中心,而所有其他的人(包括内群体)都要将这一外群体作为衡量和评价的标准。[5]这一定义聚焦于媚外的评价方式,较好地区分了媚外与理性喜爱外国产品的区别。

营销领域的学者对外族中心主义的定义进行了新的拓展,部分学者突破以往社会认同理论的局限性,提出从制度正当性理论(system justification theory)出发,将外族中心主义划分为感知自卑和社会强化两个维度,最终将外族中心主义定义为消费者认为本国产品劣势的观念,以及出于社会强化的目的,偏好外国产品的倾向。[6]制度正当性理论为消费者外族中心主义的研究奠定了更加坚实的理论基础。米勒(Mueller)通过焦点小组访谈的方式探索集体主义文化背景下中国人的外族中心主义水平,研究发现国人的外族中心主义水平普遍较高,并在先前的定义基础上将外族中心主义凝练为“即使国内产品在质量上相似或更好,消费者依然对外国产品产生偏爱的潜在心理机制。”[7]在最新的研究中,何塞(Jose)和查帕(Chapa)认为消费者外族中心主义是指消费者认为国外产品优于国产产品,因而偏爱进口产品,排斥本国产品的行为。[8]与早期的研究相比,何塞(Jose)和查帕(Chapa)更加关注媚外的表现形式,且不仅强调对于外国产品的偏爱,还关注到了对本国的贬低、拒绝,使定义概括更加全面。

梳理前文,我们发现仅仅对于外国产品的热爱并不能被称为消费者外族中心主义,因为外族中心主义是一种以某一外群体作为标准、不理性的消费心理。而当消费者没有考虑到产地因素就选择外国产品时,也许只是出于价格、质量等产品实用属性的考虑,不属于媚外的表现。此外,仅仅对于外国产品偏爱,而对本国产品没有消极态度也不能称为外族中心主义,因为当消费者对于本国与外国产品都喜爱时,更接近于消费者世界主义的体现。

(二)消费者外族中心主义理论基础

20世纪以来,在经济全球化浪潮的推动下,研究者愈发关心消费者喜爱不同国家产品的理论根源。其中,社会认同理论和制度正当性理论作为解释群体行为的经典理论,在跨文化营销领域讨论颇多。[9]

学术界关于社会认同理论的研究已较为丰富。社会认同理论认为积极的自尊来源于个体对于内群体和相关外群体的有利比较,并且个体通过实现或维持积极的社会认同来提高自尊。[10]社会认同理论多被用于解释消费者民族中心主义、消费者善意等跨文化消费行为,但随着对内群体研究的逐渐深入,越来越多的研究发现社会认同理论本身并不适用于解释外群体偏爱的现象:社会认同理论只能解释偏爱,并不能解释外族中心主义中消极的自我评价。[11]社会认同理论在解释外群体偏爱与内群体贬损现象中的解释力相对匮乏,因此学者们开始引入制度正当性理论进行解释。

制度正当性理论聚焦弱势群体成员的矛盾心态和认知失调状况,最早由约斯特(Jost)和巴纳吉(Banaji)于1994年提出。[12]约斯特(Jost)和巴纳吉(Banaji)认为制度正当性是个体将现存社会安排合理化的一种心理过程,在弱势群体中这种表现尤为突出。[13]制度正当性理论能够解释人们为什么以及怎样在认知和意识形态上维护和支持现状。该理论也被广泛应用于组织行为、人力资源管理、企业社会责任等研究。[14]制度正当性理论基于对本国与外国相对地位差异的接受和内化,认为低地位群体倾向于将社会对他们的负面印象内化,并使之合理化,以加强现有的系统安排。[15]也就是说个体倾向于通过接受弱势地位来获得公平的感觉。[16]社会认同理论和制度正当性理论都从群体的角度出发,但制度正当性在解释外群体偏爱上的权威性得到了更广泛的认同。

值得注意的是,制度正当性理论并不是社会认同理论的对立面。相反,制度正当性理论是对社会认同理论的补充与发展。[17]首先,虽然社会认同理论与制度正当性理论都将内群体与外群体区分开来,但区分的目的是不同的。根据社会认同理论,弱势群体成员区分群体的目的是发展出低地位群体自身的规范。而制度正当性理论则坚持区分的目的是维持不平等的现状。[18]其次,二者对于外群体偏好的解释存在差异,社会认同理论将外群体偏好作为一种对于现状的被动反应,而制度正当性理论认为外群体偏好意味着主动支持和维持这种优劣差异。[19]最后,二者在动机上也有较大差别,社会认同理论强调个体具有维持自身和内群体积极评价的动机,而制度正当性理论则强调个体的动机是维护整个社会现有的体系。从以上观点不难看出,制度正当性理论是对社会认同理论的再拓展,而不是与其对立的理论。

二、研究假设

中国人似乎更重视社会关系和自身消费带来的社会影响,关于中国人重视社会关系的讨论已有很多,[20][21]在集体主义和儒家思想中十分重视荣誉和声誉、人的尊严、威望以及面子和社会地位等。[22][23]面子意识是指个人在其社交网络中的相对地位,也是儒家文化中衡量个人社会价值的重要尺度。研究发现外国产品通常具有象征意义,象征着声望和社会地位。[24]巴拉班斯(Balabanis)的研究发现消费者会由于提升面子的驱动而选择购买进口产品。[25]米勒(Mueller)在访谈中发现面子意识是外族中心主义的重要影响因素,中国消费者出于赢得面子、提升面子和挽回面子的考虑而购买外国产品,已成为极为常见的现象。[26]由此,提出假设1。

H1:面子意识对消费者外族中心主义存在正向影响。

在集体主义文化中一个人的行为会受到群体规范的调节,研究发现群体规范对中国消费者的决策有很强的影响。[27]尤其是近代中国经历了极其屈辱的被殖民时期,在当时,进口产品得到过分推崇。除此之外,改革开放以后中国由于劳动力廉价的优势成为全球各大品牌的“代工厂”,仿制品也越来越多。直至今日,许多消费者仍然更加青睐外国商品,认为国货是“假冒伪劣”的代名词。由于历史发展的原因,许多中国人出于从众心理,因他人对外国产品的“偏爱”而更加喜爱外国产品,如果其他中国人购买外国产品,他们也必须购买。这也许是因为中国消费者更希望自己的行为符合社会规范与社会关系的需要。[28]由此,提出假设2。

H2:从众心理对消费者外族中心主义存在正向影响。

好奇心是一种驱使人们去探索未知事物的欲望。消费者行为学普遍认为,体验新鲜事物的好奇心是唤起消费者需求的重要因素。[29]在内外群体中表现更为明显,肯特(Kent)等发现年轻的内群体成员由于对外界充满好奇,表现出对于外群体的明显倾向,而随着年龄的增长,好奇心的丧失,逐渐回归于内群体。[30]人们对于自己不了解的事物总会充满好奇,在消费行为中,越是不常见的、稀有的商品,才愈发令人感到新奇,对于陌生的国外产品更是如此。所以,对于外国产品的喜爱也许出于对未知的好奇与向往。基于此,提出假设3。

H3:好奇心对消费者外族中心主义存在正向影响。

米勒(Mueller)在焦点小组访谈中发现,与国内产品相比,许多中国人更喜欢外国产品,因为他们认为外国产品的质量和功能更好,[31]即使事实上并不是这样。例如,中国消费者在日本曾掀起购买马桶盖热潮,更多的消费者出于质量的考虑,认为日本的材料、工艺等优于国内产品,买回国后发现产地为中国杭州,大呼上当。并不是所有非本国产品都更有价值,已有研究表明,在中国消费群体中,发达国家如美国、西欧国家和日本的产品会更具有吸引力,对外国品牌的喜爱可能出于一种对于他国政治、经济、文化的认同与崇拜。[32]也有研究表明,西方社会通过大众媒体宣传本国的国家及产品的强大形象,使来源国效应逐渐形成,加强消费者对于外国产品的喜爱。[33]由此,提出假设4。

H4:来源国效应对消费者外族中心主义存在正向影响。

消费者购买意愿是消费者对于品牌形成的主观态度加上外在因素的作用,通常作为预测消费者行为的一项重要指标。[34]购买意愿也是消费者世界主义、消费者国货意识、消费者善意、消费者敌意等跨文化消费者行为学的重要后效作用。在以往文献中,外族中心主义被证明对购买意愿、感知产品质量和产品态度都有正向的直接影响。[35]外族中心主义在消费者行为中最直接的体现就是购买外国产品这一行为,而购买行为又通过购买意愿进行预测。因此购买意愿作为消费者外族中心主义的重要后效作用。故提出假设5。

H5:消费者外族中心主义对外国产品购买意愿存在正向影响。

口碑传播是维持个体在社会中的地位、维持人际互动而产生的一种行为,个体不仅仅满足于购买的方式与产品产生联系,还希望通过口碑传播得到某些实际或心理层面的收益。[36]已有研究证明,品牌崇拜和品牌仪式均对口碑传播具有显著影响,而外族中心主义消费者对外国品牌产生喜爱甚至崇拜的感情,促使他们进行口碑传播,把品牌推荐给他人。尤其随着现代互联网的发展,越来越多的消费者选择网络平台将品牌推荐给更多的人,这为口碑传播提供了更宽广的空间。在访谈中也发现,部分消费者乐于将自身喜爱的事物推荐给其他人。由此,提出假设6。

H6:消费者外族中心主义对外国产品口碑传播存在正向影响。

三、研究设计

为了验证上述质性研究结论,下面借助SPSS24.0 和Amos24.0 软件进行问卷的实证分析。为了保证问卷的信度和效度,本研究主要采用本研究领域内公认的成熟量表并加以适当修改。参考跨文化消费者行为相关研究文献的研究设计,考虑到当下我国电子产品市场国内外品牌多样,消费者日常生活较为熟悉,故将产品对象选定为手机、电脑等电子产品。[37][38]本研究包含8个关键变量,结合实际和相关专家意见共设计32个问题项。面子意识参照李(Lee)和高秀峰的测量量表,共4个测项(题项1-4);[39][40]从众心理参照李东等的测量量表,共4 个测项(题项5-8),[41]好奇心参照卡什丹(Kashdan)等的测量量表,共4 个题项(题项9-12);[42]来源国效应同样参照李东等的测量量表,共4 个测项,题项(13-16);[43]喜爱与排斥维度参照何塞(Jose)等的测量量表,共8 个测项(题项17-24);[44]购买意愿参照阿扎吉(Ajzen)等和戈德史密斯(Goldsmith)的测量量表,共4 个测项(题项25-28);[45][46]口碑传播参照蔡特哈姆尔(Zeithaml)等和赵杰坤的测量量表,共4个测项(题项29-32)。[47][48]变量测量均采用李克特五点表,1表示非常不同意,5表示非常同意。

在问卷正式发放前,作者采用随机抽样的方法对50名消费者进行了预调研,有效回收50份问卷,有效回收率100%。在预测试的信度和效度检验中,作者发现题项8的因子载荷系数小于0.5,故删除题项8。此外,在对8个构念进行因子分析时发现喜爱与排斥在效度分析中维度聚合不明显,且题项18、19 对应的共同度值小于0.4,未达到可接受标准,故删除题项18、19,并将喜爱与排斥合并为一维,形成正式调研问卷,以此为基础进行正式问卷的发放。

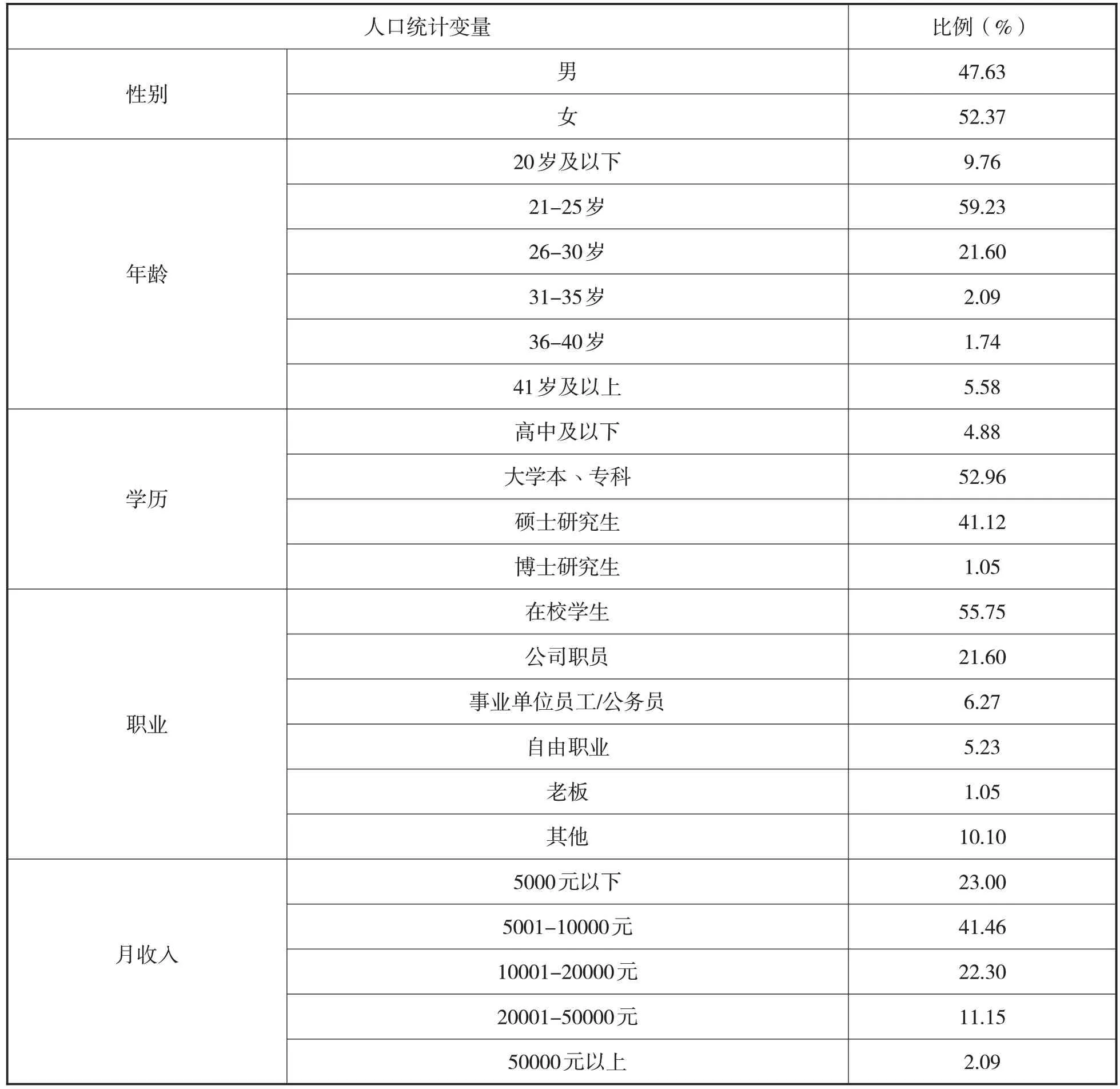

为了保证样本的有效性,参考问卷题目与样本量比例需为 1∶5 至 1∶10 之间,[49]本研究通过线上渠道发放了300 份问卷,删除填答同一答案或填写时间不足1分钟的无效问卷,有效问卷共287份,有效率为95.66%。男性占比47.63%,女性占比52.37%。大学专科、本科学历152 人,占比52.96%,硕士研究生118 人,占比41.11%,博士研究生3人,占比1.05%,如表1所示。

表1 样本人口统计特征概况

四、数据分析

(一)信度和效度检验

本研究采用SPSS24.0 软件的可靠性系数(Cronbach’s α)进行分析,结果显示总量表信度系数值为0.951,各变量的α 系数均大于0.7,且删除题项后信度系数值并不会明显提高,达到标准,因而说明问卷的可靠性较高,适宜进行效度检验。

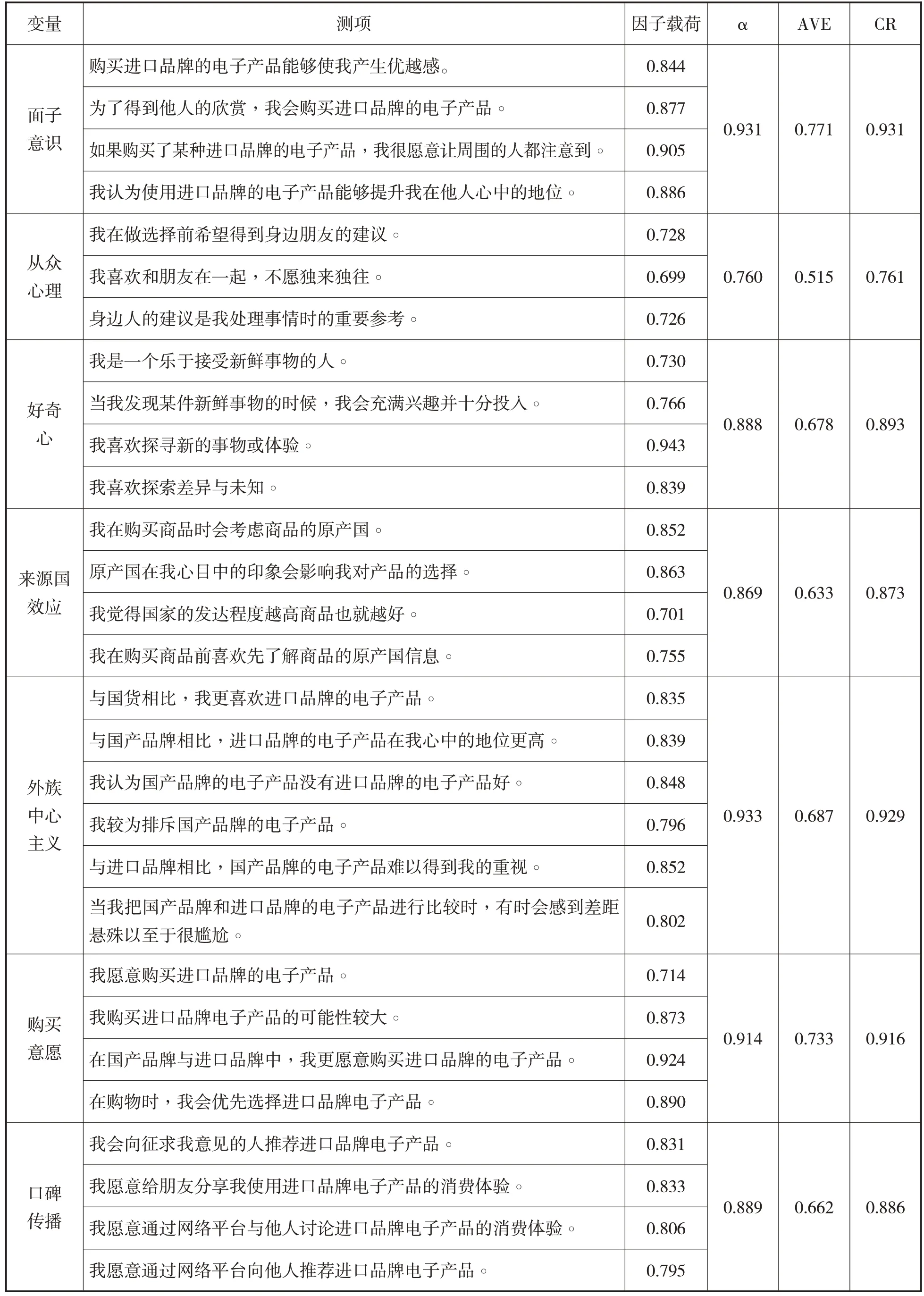

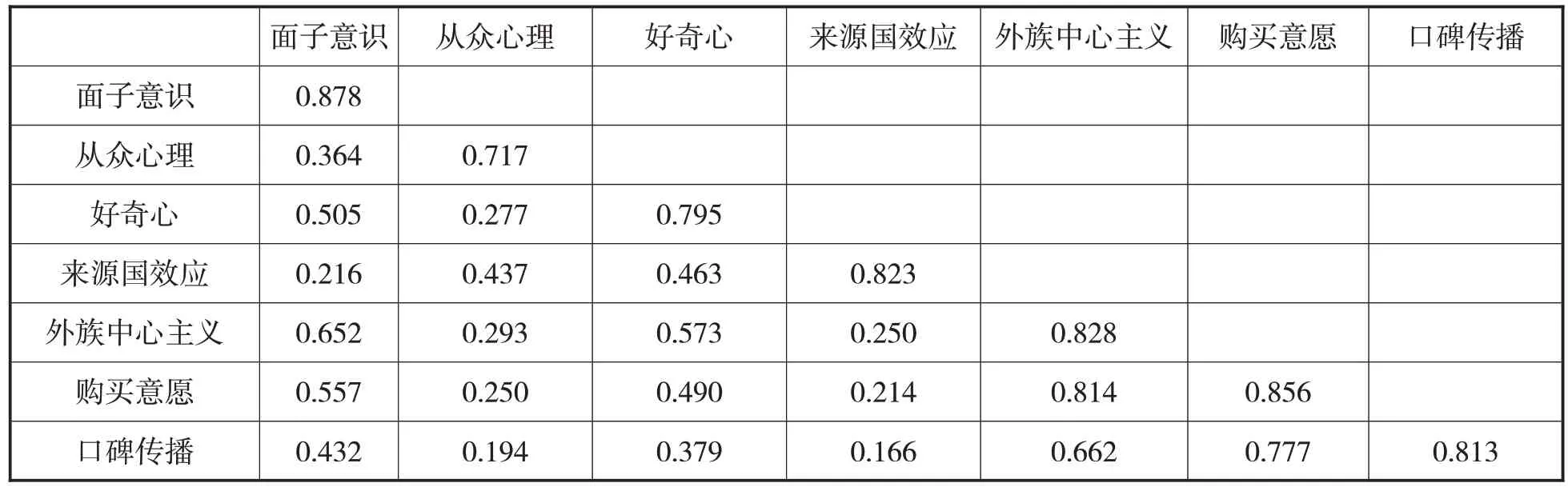

效度分析主要用于测量研究题项是否有效的表达研究变量的概念信息,通常使用内容效度、聚合效度以及区分效度来进行效度检验。由于本文是以扎根理论为基础整理出范畴及主范畴,并参考已有成熟量表,故各题项与变量符合内容效度的要求。各潜变量的AVE值都高于0.5,组合信度(CR)均高于0.7,说明量表具有良好的聚合效度,如表2所示。比较各变量的AVE平方根和它们之间的相关系数,可以看出变量间的相关系数值小于AVE 平方根(表中对角线的数字),说明量表有良好的区分效度,如表3所示。

表2 变量信效度分析

表3 相关系数矩阵与AVE平方根

(二)模型检验

运用Amos24.0 软件对消费者外族中心主义结构方程模型进行检验,方程模型的适配度检验结果为:χ2/df=2.748,RMSEA=0.078,IFI=0.915,CFI=0.904,TLI=0.907,模型拟合度较好。使用SPSS24.0进行假设检验。

研究结果显示,假设1 在结果中被支持(b=0.407,t=3.382,p<0.001);假设3 所提及的好奇心对消费者外族中心主义有正向影响也被研究结果所支持(b=0.516,t=6.384,p<0.001);假设4的研究结果显示来源国效应对消费者外族中心主义有正向影响(b=0.358,t=4.869,p<0.001);假设5消费者外族中心主义对购买意愿有正向影响也得到数据支持(b=0.885,t=15.549,p<0.001);假设6 也被研究结果所支持(b=0.594,t=10.139,p<0.001)。仅有假设2 未被数据所支持(b=0.042,t=0.589,p=0.556),如表4所示。

表4 假设检验结果

因此,面子意识、来源国效应、好奇心对消费者外族中心主义均有显著的正向影响。购买意愿和口碑传播作为消费者外族中心主义的后效作用也已被证实。另外,控制变量(性别、学历、职业、年龄、收入)没有对消费者外族中心主义形成主要影响。

结论与探讨

(一)研究结论

尽管外族中心主义这一构念已形成较长时间,但从以往文献来看,由于外族中心主义在定义以及度量上的困难,国内关于消费者外族中心主义的研究并不多见。为尽量真实地了解到中国消费者外族中心主义的作用机制,本文对提出的作用机制假设进行检验,建构了消费者外族中心主义作用机制模型。研究发现中国消费者外族中心主义是一个单维的构念,其影响因素主要有面子意识、来源国效应、好奇心三种,其中,面子意识体现的是人际关系的影响,即“我与他人的关系”;来源国效应、好奇心体现的是个体的自我建构,即“我与自我的关系”。消费者外族中心主义的后效作用主要包括购买意愿与口碑传播。其中,从众心理与消费者外族中心主义的作用关系并未被数据所支持,笔者认为这一结果与近些年国货的兴起,消费者对于外国商品的追捧热度降低的影响有关。该理论模型的完善为后续研究学者提供了一个再拓展研究的方向,是对现有跨文化消费者行为学研究的补充和完善。

(二)对策建议

媚外心理加剧会对国货发展造成不利影响。对此,我们借助传播学理论中的矫形传播与塑形传播理论进行对策的梳理,首先从外族中心主义的关键引致因素出发,通过矫形传播对媚外心理进行剖析,克服固化思维与认知误区,再立足于政府、媒体、企业主体,针对消费者外族中心主义提出应对策略,如图1所示。

图1 消费者外族中心主义矫形传播与塑形传播应对策略

1.矫形传播策略

矫形传播强调对于原本负面的形象扭转、矫正的过程,解决的是形象“美誉度”的问题,是修正公众行为的过程。面子意识是消费者外族中心主义的引致因素之一,进口产品为消费者提供炫耀、攀比的谈资,消费者通过购买/使用进口产品将自己与他人区分开来,从而提升面子,而国货产品与外国产品相比更加常见、普通,不能为消费者提供面子上的满足感。除此之外,人们对于产品来源国的看法也会延伸到其产品当中,进口产品大多来源于发达国家,因为消费者对于其国家经济形象的感知较为正面,这种好感进而延伸到消费者对于产品的选择。而国货产品经历过极其落后的发展阶段,国货一度成为“假冒伪劣”的代名词,形象较为负面,难以获得消费者好感。进口产品与国货产品相比更能唤起消费者的好奇心。进口产品的异域风情能够给消费者带来新鲜体验,激发消费者对于产品的幻想,使消费者产生探索欲。而传统国货产品循规蹈矩,创新能力严重不足,难以引起消费者的好奇。

2.塑形传播策略

塑形传播强调的是从无到有、由小到大,从无名到知名再到美名的过程。外族中心主义作为一种社会心理现象,塑形策略主要依靠政府、媒体、企业三方力量在社会中发挥作用。政府对于进口产品市场不可强制一刀切式管理,而应扭转公众思想观念,让人们从思想上认可中国文化,使公众自发树立起国货意识,也需继续弘扬社会主义核心价值观,减少社会中面子意识的风气。另外,还应鼓励培育“中国品牌”,从根本上提升我国产品形象,使国货“有面子”。媒体应理性看待进口产品,避免盲目讨好;应加强国货品牌的宣传,尤其需要关注并宣传“国潮热”,增加国货品牌的知名度。企业作为与消费者距离最近的一方力量,应思考:在当下风靡一时的进口货当中,哪些产品特性是中国产品可以学习和效仿的?尤其需要注意,对于外国优秀产品要有甄别地借鉴,避免盲目模仿,如果只是起一个类似“洋品牌”的名字迷惑大众,短期也许能带来好处,但长久来看由于内核质量不足也终会被市场抛弃。究其根本,传统国货品牌仍缺乏创新,重点应提高自主创新能力,品牌与质量内外兼修,发展出真正属于中国的中高端品牌。