纳西语khɑ31“皇帝”的语源

杨海潮

(西南林业大学,云南 昆明 650224)

徐通锵总结了历史比较语言学的几个缺点和局限,可以概括为四个方面的问题:第一,原始语的时间深度问题;第二,语言分化假设问题;第三,音值构拟问题;第四,语料完备性问题。[1]陈保亚提出的“词阶法”从方法论上研究了第二个问题,[2]高本汉(Karlgren,B.)以来的大量研究使用对音材料构拟了中古汉语的音值,[3]解决了第三个问题,但第一个问题和第四个问题则至今尚未见到从历史语言学内部可以合理将其解决的成熟研究。

本文从民族史等资料入手,尝试讨论纳西语khɑ31“皇帝”的语源及其借入时间,以此推测李子鹤所构拟的原始纳西语的时间深度,[4]为解决第一个问题提供一个案例。本文的主要内容曾在《“萨当汗”考》中列为一节论述过,[5]那篇文章原题《“萨当汗”与藏文化东南边缘的变迁》,是笔者向“丽江木氏土司与滇川藏交角区域历史文化研讨会”(2007 年11 月,丽江)提交的会议论文,但题目在后来出版的论文集中做了修改。如今参考和补充了一些文献,改写为此文。

一、纳西语khɑ31“皇帝”的语源问题

纳西语称“皇帝”为khɑ31,据《纳西语简志》记载,纳西族与汉族交往的历史非常久远,纳西语青龙话称皇帝为kha31是纳西语在早期从汉语中借入的,[6]《汉藏语概论》中提到,纳西语丽江长水话称皇帝为kha31“可汗”是早期的汉语借词。[7]崔荣昌持同样的主张,认为纳西语kha21“可汗(帝王)”是早期的汉语借词,“纳西语将‘帝王’说成kha21,是‘可汗’(亦作‘可寒’‘合罕’)的省略”。[8]但汉语中称皇帝为kha31“可汗”只见于唐朝和唐朝以前的材料,而且都只用于北方非汉民族或和唐朝往来的场合,而纳西族在此时间范围内既未和北方非汉民族有多少来往,也未受到汉文化的较深影响,纳西族受到汉文化深刻影响的时间要晚至明代,[9][10][11][12]因此纳西语khɑ31/kha31“皇帝”是早期的汉语借词这一主张就很可疑。

纳西语khɑ31/kha31“皇帝”的的语源究竟是哪种语言,属于语言接触问题。笔者提出,纳西语称“皇帝”为khɑ31应该是在元代,借用自蒙古语,纳西语称“皇帝”为khɑ31来源于汉语的推断不能成立,根据语义一致、语音相近,并着重参考相关的历史文化条件,可推断纳西语khɑ31“皇帝”为蒙古语借词,而没有借自其他语言的可能。[13]木仕华注意到崔荣昌在《四川方言与巴蜀文化》(四川大学出版社1996年,16页)一书中认为“纳西族与汉族的交往在公元二三世纪就开始了。这在词汇中可以看出,例如:纳西语把帝王叫khɑ31,就是古汉语‘可汗’的读音”。木仕华批评“这种说法经不起推敲”,他列举了“汗”“皇帝”和“可汗”两组词汇在蒙古语方言中的读音,参考清格尔泰关于q(χ)、γ(G)、k(x)与g 是从一个音位分化演变而来的研究,[14]认为明代的纳西语khɑ31gɑ33“皇帝”与蒙古语qaγan 对等,清代的纳西语khɑ31“皇帝”与蒙古语qan 对等,后者用汉字“卡”记录。此外,木仕华认为纳西语中的蒙古语借词与13 世纪蒙古征大理以降的历史文化背景相关,他列举了虎bɑ33ɣər33、pɑ33ɣər33、酒 ʐʅ33、ʐʅ33ʂu31、ʐʅ33ba31、苏 浬 玛 酒su33lɯ33mɑ33、su33li33mɑ33、tha31tɕi24、(献 祭 的)饭bɑ33dɑ31、朋友、情人a55(/ɑ55)ndɑ31、ɑ33dv33、兄ɑ33ko33、父亲ɑ31bv33等8个纳西语词汇,认为它们也来自蒙古语,不过他的立论依据基本上都是基于语义一致、语音相近。[15]

纳西语khɑ31/kha31“皇帝”会不会不是借词,而是继承自其祖语呢?根据李子鹤的研究,[16]与纳西语最近的亲属语言为彝语和嘉戎语。下面是“皇帝”“国王”二词在这三种语言中的读音[17]:

国王纳西彝(喜德)彝(巍山)彝(南华)彝(武定)彝(撒尼)嘉戎皇帝khɑ21 vo33mu33 sɿ21phɑ21 ɣo33te33 vo33mu33 sɿ21phɑ21 u33mv33 ɣɯ33m33 koƞ mɐ rɟjɐl po.gv33tʂɔ33..rɟjɐl po

从李子鹤所建立的对应规律看,纳西语khɑ31/kha31“皇帝”和彝语、嘉戎语的“皇帝”“国王”二词都建立不起对应关系,[18]说明它不是继承自纳西语和彝语、嘉戎语的共同祖语。但是李子鹤说纳西语和嘉戎语分化的时间在距今6500-5000 年之间,和彝语分化的时间在距今6400-5000 年之间,[19]且不说那时候是否已经出现这三种语言,这两个时间实在距今太远,难以想象它们对我们的问题有何帮助。

因此,在讨论纳西语khɑ31“皇帝”的语源时,鉴于它与蒙古语khan“可汗”之间音义高度一致,提出前者借自后者的假设就不算太过分。但纳西族在历史上曾经受到藏族、白族和汉族的很大影响,因此,论证这一假设,至少需要仔细排除以下三种其他的可能:

第一,纳西语khɑ31/kha31“皇帝”借自汉语;

第二,纳西语khɑ31/kha31“皇帝”借自藏语或白语;

第三,蒙古语khan“汗、可汗,皇帝”借自纳西语khɑ31/kha31“皇帝”。

二、汉语“汗、可汗”与纳西语khɑ31的关系

史籍记载最先使用“可汗”称号的有拓跋鲜卑、柔然、乞伏和吐谷浑等四个西部鲜卑民族,他们都通用突厥语,说明“可汗”名号源自突厥。[20]北方和西北非汉民族的最高统治者的称号qa’an或qan,汉文史料分别译写为“可汗、可寒、合罕”(kahan)、“汗、罕”(khan),例如 Chinggis Khan/Grenghis Khan“成吉思汗”(1162?-1227)、Kubilai Khan“忽必烈汗”(1215-1294)。“可汗”亦称“合汗”,突厥语作qaghan“皇帝、君主”,可汗“犹言皇帝”(《通典》卷194),该词常见于8 世纪的突厥语碑铭文献,如《阙特勤碑》,至晚到8 世纪末,已出现了xan“汗”、xaqan“可汗”等形式。[21]“可汗”与“汗”源于同一个词汇,至少在突厥史料中看不到以二者区分等级的用例,[22][23]最近的一项对相关汉、蒙古、阿拉伯、波斯等多语种文献的考察工作表明,对蒙元时期的蒙古人来说,二者之间没有明显的区别,很可能是同一个词语的不同形态,后者为前者的元音紧缩形式。[24]

北朝后期到隋唐之际,突厥汗国与中原政权之间的政治接触和文化交流极为密切,隋唐皇帝接受突厥所上的“可汗”称号,也向突厥封授“可汗”称号。唐高祖李渊起兵之初曾称臣于突厥始毕可汗,也受突厥“可汗”封号,[25]之后,唐太宗贞观四年(630 年)四月,“西北诸蕃咸请上尊号为天可汗”,得到唐太宗允可(《旧唐书·太宗本纪》),“贞观四年(630年),诸蕃君长诣阙,请太宗为天可汗。乃下制,令后玺书赐西域北荒之君长,皆称皇帝天可汗”(《唐会要·杂录》);唐高宗本人既被“西域北荒君长”呼为“天可汗”,在与他们的会见仪典和文书往来中也自称“天可汗”,并曾经赐西突厥阿史那弥射为兴昔亡可汗、赐阿史那步真为继往绝可汗(《通典》卷199);武则天赐突厥默啜为迁善可汗、立功报国可汗(《通典》卷198),又赐步真之子斛瑟罗袭封继往绝可汗、竭忠事主可汗(《通典》卷199);唐玄宗册立突骑施别种苏禄为忠顺可汗(《通典》卷199),等等。[26][27][28][29]

总之,从“可汗”一词在汉文献中的分布可见,除了隋唐帝王对西北民族自称过“天可汗”之外,汉语中的“可汗”一词历来都是用于音译西北少数民族的语言,汉语并不以“可汗”或“汗”称中原王朝的帝王。笔者所知道的唯一可能的例外是《木兰辞》有“可汗大点兵”“可汗问所欲”二句,其中的“可汗”即指皇帝,但此诗所谓“可汗”、木兰等人物似乎是游牧的非汉民族,全诗所写的很可能是突厥的人和事。[30][31]

魏、晋、隋、唐、宋期间,纳西族和云南的很多非汉民族一样,“三译四译,乃与华通”(《蛮书》卷一)、“皆三译四译,言语乃与河赕相通”(《蛮书》卷六)、乌蛮“其语四译乃与中国通”(《新唐书·南蛮传》),表明这些非汉民族或族群与汉文化之间的接触还比较少,而“汗”或“可汗”在当时的汉语中并未成为普遍用法,也就不可能成为纳西语所借用的目标语言。或以为白居易《蛮子朝》所谓“蛮子导从者谁何?摩挲俗羽双隈伽”中的“摩挲”即为“摩些”之异写,指纳西族先民,例如余海波、余嘉华将诗句理解为“威武的纳西族卫士(南诏称为‘羽仪’)为导从(随从)”。[32]元稹也有《蛮子朝》诗,其中说“求天叩地持双珙”,陈寅恪以为“白曰‘双隈伽’。元曰‘双珙’。岂‘隈伽’者,‘珙’之音义耶?”[33]由于《蛮书》卷八所记唐代的白蛮语词汇几乎都与白语方言具有对应关系,而与彝语方言没有对应关系,[34][35]而“隈伽”的汉语中古音ɡǐɑ、语义“珙”正与白语uɛ21ku35“圆环”接近,显示“隈伽”应该是白蛮语,“导从者”更有可能是白蛮,而不可能是磨些蛮。所以,此“摩挲”应是一个动词,将其解读为名词,认为它指“导从者”的族属,即“摩些”,就不可从,这一材料并不能作为论证唐代汉文化影响纳西族较大的依据。所以,纳西语称皇帝为khɑ31就不可能借自汉语。虽然“说有易,说无难”,既然没有任何材料可以证明元代以前的纳西语将皇帝称为khɑ31,纳西语称皇帝为khɑ31就不可能借自汉语。

杨宪益推测汉代的“县官”、南北朝刘宋的“官”和“官家”、隋唐的“大家”、宋朝的“官家”等俗语为对皇帝的称呼,它们似乎都是“可汗”或“汗”“大汗”的异译。[36]目前还不清楚“可汗”与“大家”之间的具体关系,不过,“可汗”与“大家”这两个词在唐代有同时出现之例,如武则天曾被当时的唐朝人称为“大家”(《李义山文集》“宜都内人事”)而不是“汗”“可汗”“大汗”,而武则天曾赐两位突厥领袖为“可汗”(《通典》卷198、199)而不是“大家”,高力士称唐玄宗为“大家”(《新唐书·高力士传》),唐玄宗也曾经册立突骑施别种苏禄为忠顺“可汗”(《通典》卷199)而不是“大家”,“大家”就不太可能为“可汗”或“汗”“大汗”的异译。

三、纳西语khɑ31与藏语、白语的关系

历史上,对纳西语产生的较长时间影响的强势语言有汉语、藏语和白语三种,上文讨论了汉语,下面来看藏语和白语。

藏语对君王的称号有以下几种:

1.btsan-po/bcan-po“赞普”。唐穆宗长庆三年(823 年)所立《唐蕃会盟碑》,即称吐蕃君王为btsan-po“赞普”(《通典》卷190 译作“赞府”)。关于“赞普”的含义,唐宋时期的汉文献有记录,例如《新唐书·吐蕃传》:“其俗谓强雄曰赞,丈夫曰普,故号君长曰赞普。”[37][38]

2.hwang-te/vwang-te“皇帝”。根据李方桂、柯蔚南的研究,古藏语在对译汉语“皇帝”一词时作hwang-te(《长庆会盟碑》《敦煌本吐蕃历史文书》)、vwang-te(《恩兰·达劄路恭纪功碑》)等,hwang-te/vwang-te 就是中古汉语“皇帝”的对音;在《唐蕃会盟碑》中,吐蕃国王的正式称号是vphrul-gyi lha“天神化身”,它的一种变体是lhavphrul“神的化身”,还有一个常见的称呼是lhasras“天子,天神之子”。这些称呼中以君主为“圣、神”的观念,与汉文化以皇帝为神圣的观念一致,也常见于唐代对皇帝的称呼之中。[39]藏文化与汉文化之间的这种一致,究竟是什么原因造成的,目前还不是很清楚。而敦煌吐蕃文书中还有用vwang 或 wang 对译汉语的“国王”“王”姓之例,如P.T.1291 号《战国策残卷》、P.T.1297 号契约文书、P.T.127v号阴阳五行与五姓关系文书。[40]

3.gong ma(书面语),迪庆藏族自治州中甸藏语相同。迪庆州德钦县的《法王皇帝圣旨藏文碑》(刻于藏历阴铁蛇年,明思宗崇祯十四年,1641年),即称“皇帝”为gong ma。[41][42]

4.rgyal po“国王”(书面语),tɕə-bu(迪庆藏语)。据说,迪庆一带在清世宗雍正时期(1722-1735年)之初开始相继改土归流前的土官称谓,曾有过“结波”(也译作“杰布、吉布、甲波”)、“迪巴”(也译作“第巴、第悉”)、“迪哇”等官制,含义为王、执政者、部落长、酋长、部落首领、团体等。[43]所谓“结波、杰布、吉布、甲波”,应即藏语rgyal po“国王”的音译。

早期白语的历史没有汉语和藏语那样丰富的金石、文字材料保留下来,只能主要根据方言的调查、比较和原始语构拟来进行研究,这里直接给出结论:从唐宋以来,白语对君王的称呼为pɔ35ɕi35“皇帝”、ƞv21te31(/pɔ35)“皇帝”、ou21/u21“国王”。[44]

据纳西族东巴经《创世纪》所说,人祖崇忍利恩与天女衬红褒白成婚后生下三个儿子,但长大后不会说话,因此派蝙蝠上天偷听到了让孩子说话的方法,后来夫妇二人如法祭天之时,三个儿子看到一匹马突然跑来吃田里的蔓菁,都因着急而喊出话“马吃蔓菁了!”老大、老二、老三说的话分别是藏语、纳西语、白语,他们分别成了藏族、纳西族、白族的祖先。[45][46]从这个故事可见纳西族与藏族和白族比邻而居的关系。“东巴经名著《鲁般鲁饶》中如下记载:……应读‘纳若盘你形,盘巴德你形’,意为‘藏神管纳人,喇嘛治牧奴。’这与唐初吐蕃王朝南下,纳西族直接受吐蕃奴隶主统治一百多年的历史相符”,[47]而丽江纳西族有谚语说le55pu55dy21lo33,na21ɕi33xa21ma21ma21“白族人的地盘上,纳西族人找不着饭吃”,也说明纳西族与藏族和白族往来较多。实际上,纳西语中确实有不少藏语、白语借词,但上述藏语与白语材料都与纳西语khɑ31/kha31“皇帝”差别很大,远不如纳西语khɑ31/kha31“皇帝”和蒙古语khan“汗、可汗,皇帝”相似,所以纳西语khɑ31/kha31“皇帝”不可能来自藏语或白语。

在2007年的“丽江木氏土司与滇川藏交角区域历史文化研讨会”上,云南大学历史系王璞博士告诉我:藏文史籍《红史》中将皇帝称为gangen,是“可汗”的音译,表明元代的藏语中有“可汗”之称,但仅用于指称西北民族的首领,主要指蒙古的君王。(在此谨向王璞博士致谢。)笔者不懂藏文,所使用的《红史》版本[48]没有将藏文转写为拉丁文或国际音标,因此无力对照,不过以藏语gangen的读音与纳西语khɑ31相差很大,推测它也不可能是纳西语khɑ31“皇帝”的语源。

四、纳西语khɑ31来自元代蒙古语khan

上面的讨论思路可以总结如下:第一,历史上汉、藏、白三个民族对纳西族影响比较大,但他们的语言称呼“皇帝、国王”的语音形式都纳西语khɑ31“皇帝”相去甚远,说明纳西语khɑ31“皇帝”不可能是从这三种语言中借用的;第二,纳西语khɑ31“皇帝”和蒙古语khan“汗、可汗”的音义非常一致,而且纳西语khɑ31“皇帝”在纳西语和它的亲属语言之间没有对应关系,但蒙古语khan“汗、可汗”在蒙古语和它的亲属语言之间有对应关系,说明纳西语khɑ31“皇帝”是从蒙古语khan“汗、可汗”借用的,语言借用的方向不可能相反。

那么纳西语是何时借入这个词的?

元宪宗二年(宋理宗淳佑十二年、大理国段兴智天定二年,1252 年),忽必烈率蒙古军以革囊渡金沙江,很快征服了大理国。自此开始至整个元代(1271-1368 年),纳西族与蒙古族的接触比较多。而在此之前,鲜卑、柔然、高车、突厥、吐谷浑等西北游牧民族已经称皇帝为“可汗”,但纳西族和他们没有(或几乎没有)接触,当然不可能在此前借用西北游牧民族的khan“汗,皇帝”一词。

据方国瑜所说,明代的纳西语已经称皇帝为k‘a21ga33:

瑜所看到早期写下的纳西标音文字,是在公元1934 年1 月,自石鼓赴巨甸途中沿金沙江而居的桥头村古吊桥北半里许路旁,危岩下有题铭浅刻,藏文横书十一行,四长行、七短行,长行之下短行之旁,直书刻纳西标音文字二行,其后直书汉文三行,曰:“万历肆拾柒己未年,肆月拾肆日吉月吉日,有各其尾修”;又纳西标音文字两行,摩写如下:

……

这三种文字,行款相配,且周围有框,包着三种文字,当是同时所作。疑“有各其尾”为人名,又称“修”者,盖修路时刻文纪念之作。在石峒壁上,避风雨剥蚀,所以刻痕虽浅,保存至今。这十六个标音文字,曾向几位东巴经师请教,翻复推敲,不能尽详其意,可识者:(1)k‘a21(2)ga33皇帝也……[49]

《云南王藏经碑》(在昆明筇竹寺)在元顺帝至元六年(1340 年)以回鹘式蒙古文刻成,碑中四次出现“皇帝”一词,其读音为 qaγan。[50][51]纳西语k‘a21ga33“皇帝”匹配的目标语言应该就是蒙古语 qaγan“可汗、皇帝”,其中的 k‘对应 q、g 对应 γ都非常严整。

根据李子鹤的分析[52],纳西语音节的基本构造是CGVT,他调查到的纳西语方言和他构拟的原始纳西语都没有鼻音韵尾-n。傅懋勣也说:“纳西语的音节结构有一个重要特征,是辅音只能拼在元音的前边,不能拼在元音后边(原注:有一部分辅音可以单独出现在感叹词中),元音既可出现在辅音后边,又可自成音节。”[53]

由于蒙元时期的蒙古语已经有khan“汗、可汗,皇帝”这样的形式,纳西语用k‘a21“皇帝”来匹配蒙古语khan“汗、可汗,皇帝”就很自然:工具语言自身没有鼻音韵尾时,以一个开音节来匹配目标语言的一个闭音节,这种匹配模式在云南的非汉民族语言中很常见。按此,明神宗万历四十七年(1619 年)时的纳西语k‘a21ga33“皇帝”的前一个音节k‘a21应该也是“皇帝”之意。(参见下文对“玉米”之名的讨论。)

纳西语和蒙古语的接触,也见于几个有趣的地名。忽必烈所率蒙古军征服大理国之后,云南出现了两个蒙古语地名,一为“茶罕章”,指丽江;一为“合剌章”,狭义指大理(城),广义则包括丽江之外的整个云南。[54]此外,丽江还出现了别的蒙古语的小地名,如:“宝山州,在雪山之东,丽江西来,环带三面……世祖征大理,自卞头济江,由罗邦至罗寺,围大匮等寨,其酋内附,名其寨曰察罕忽鲁罕。”(《元史》卷61)纳西语称蒙古族为gə33lo55、gə33lo55tshy55“蒙古族”、dʑi21gə33lo55“北方蒙古族”,[55]据说丽江古城中的ɑ33(/ə33)jɯ21tsha55“阿营灿”,以前是蒙古军队驻扎的地方。

五、一个平行性的证据:“玉米”之名

所谓“皇帝的粮食”,在明清文献中常记作“御麦”,⑥如田艺蘅《留青日札》卷26“御麦”条:“御麦出于西番,旧名番麦,以其曾经进御,故曰御麦。”[57]或写作“玉麦”,如李元阳《(嘉靖)大理府志》卷二“物产”:“来麰之属:大麦、小麦、玉麦、燕麦、秃麦。”[58]将玉米称为“玉麦”在西南官话中现在还很常见。

纳西语中有几个包含khɑ31“皇帝”的词:

khɑ31dze33“玉米”,dze33“麦子”。

khɑ31dy31“北京”(京城,皇帝的地方),dy31“(大)地方”。

khɑ31dzi31kv33“龙 椅”(皇帝坐的地方),dzi31“坐”,kv33“(小)地方”。

khɑ31go31“皇家”,go31“家庭”。

从仡央语的材料看,纳西语khɑ31dze33“玉米”其实就是逐词对译汉语的“御麦/玉麦”。

该方式是一种综合型通用造价模式,若实际设计方案与通用造价方案在配电装置形式、出现回路数量、主要设备参数等方面均存在非一致性,则应选择相似的方案进行应用。在该造价形式的应用中,需要做出调整的范围较大,可涉及各基础模块的调整以及基础方案的调整,综合多种影响因素进行分析,最终确定科学合理的相似造价方案。

1492 年(明孝忠弘治五年),哥伦布(Cristoforo Colombo,1452-1506)率西班牙船队远航至中美洲,此后,玉米等美洲作物传播到欧洲,并迅速从欧洲再传到亚洲,进入中国。由于玉米系从缅甸传进云南之后再向中国内地传播,何炳棣根据河南《巩县志》(成书于明世宗嘉靖三十四年,1555 年)和云南《大理府志》(成书于嘉靖四十二年,1563年)、《云南通志》(成书于明神宗万历二年,1574 年)的记载,认为玉米最先是从缅甸传进云南,大体相当于嘉靖七年(1528 年)平定孟养(云南最西的土司)、滇缅大道畅通之时北传至河南巩县,但在晚明中国的传播并不迅速。[59]纳西族最初接触到玉米的时间应早于这一时间。所以,纳西语将玉米称为khɑ31dze33(御麦/玉麦)的时间也就应该早于这一时间,而纳西语开始称皇帝为khɑ31的时间则应更早于这一时间。

由于纳西语在元代即已从蒙古语中借入khan“汗,皇帝”一词,后来才可能在明代使用已经成为其语言中的既有的词汇khɑ31“皇帝”和dze33“麦子”,构成一个合成词khɑ31dze33“玉米”(御麦/玉麦)。

有意思的是,普米语北部方言中也有称皇帝为kha35的现象,并用kha35加“小麦”构成“玉米”:

(一)北部方言:

1.四川省甘孜州木里县:kha35ʂə3“5玉米”,ɕə53“小麦”。[60]

2.四川省甘孜州九龙县:pu11ku5“5玉米”,ɕə35“小麦”。[61]

(二)南部方言:

1.云南省怒江州兰坪县:ʂə13ʂɛ5“5玉米”,ʃɐ55“小麦”。[62]

2.云南省怒江州兰坪县:do13lau5“5玉米”,ʃɐ55“小麦”。[63]

普米语北部方言和南部方言的“小麦”ɕə53和ʃɐ55、“玉米”的中心语 ʂə35和 ʂɛ55分别有对应关系,说明是普米族之南、北人群分离前就共享的词汇,而“玉米”一词中的修饰语kha35(木里县普米语)和ʂə13(兰坪县普米语)之间没有对应关系,甚至有pu11ku55(九龙县普米语)和do13lau55(兰坪县普米语)这两种整个词都没有对应关系的形式,说明kha35只能是南、北普米族分开之后才产生的语素。根据文献记载,云南普米族在元初与四川普米族分离,其先民“西番”在元宪宗三年(1253 年)随忽必烈南征大理而进入滇西北,云南普米族人也自称是那些南征蒙古军的后裔,[64]由此可见南、北普米族分开的时间在1253年。

蒙古军队初入滇时,只在川滇边境留下少数统治者及其侍从,明朝平定云南后,元朝平章月鲁帖木儿投降,被任命为建昌卫指挥使,到了明太祖洪武二十五年(1391年),“月鲁帖木儿反,合德昌、会川、迷易、柏兴、邛部并西番土军万余人”(《明史·四川土司》),后逃入柏兴州(今盐源),最终被明朝荡平,但在当地留下大量的军士。[65]大概正是因为普米族人参加了这次叛乱而且事后有大量蒙古军士流入当地,造成普米语北部方言与蒙古语的深度接触,最终从蒙古语中借入了kha35“皇帝”这个词。而云南普米族与蒙古人接触时间较短、蒙古人在当地较少,蒙古语对普米语南部方言的影响就没有对北部方言的影响那么大,所以kha35“皇帝”这个词只出现在普米语的北部方言中而不出现在南部方言中。

徐通锵说:“就历史比较法本身来说,所重建的原始形式属于哪一个时代,无法确定,因而拟测出来的原始形式都被看成为同一年代层次上的语言现象。其实,重建出来的原始形式不一定属于同一个年代层次。”[66]如果以上对纳西语khɑ31“皇帝”的语源讨论不误,大概可以为判定李子鹤所构拟的原始纳西语的时间深度提供一个参照。

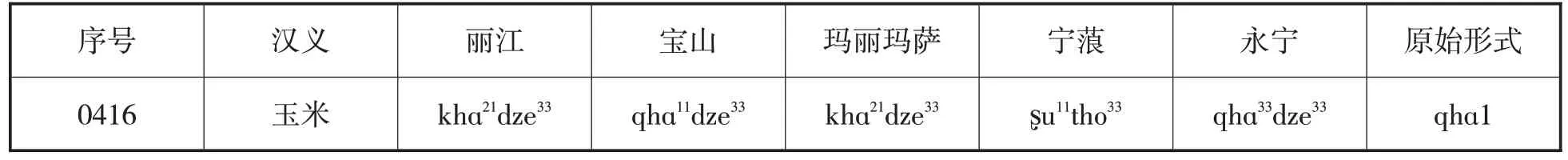

李子鹤调查了多种纳西语方言,并构拟了其原始语,其中有“玉米”一词:

李子鹤说,“#0416意为‘玉米’,但在宁蒗方言中其意义已经发生了变化,对应形式只在‘粮食酒’[qhɑ11dze33dʐur33dʐur55]一词中保留,而‘玉米’的意义已被[ʂu11tho33]一词替换。而且这是一个复合词,两个语素的意义分别为‘皇帝’和‘饭/吃饭’。但‘皇帝’的意义在宁蒗又被[nɑ11pu11χɑ33]一词替换,而且永宁方言中此词暂缺,不构成普遍对应。因此我们根据这个满足普遍对应的形式构拟前一语素,其实际意义是‘皇帝’。”[67]

序号0416汉义玉米丽江宝山玛丽玛萨宁蒗永宁khɑ21dze33 qhɑ11dze33 khɑ21dze33 ʂu11tho33 qhɑ33dze33原始形式qhɑ1

根据上文对纳西语khɑ31“皇帝”语源的分析,原始纳西语*qhɑ1“皇帝”的时间深度不会早于元代。由于任一语言社团在某个特定时期的语言都具有泛时的性质,[68]而历史语言学所构拟的音韵系统内的各因子是否属于同一个共时层面难以得到保证,原始语中某一个词的时间深度并不意味着整个原始语的时间深度。但是,如果李子鹤构拟的原始纳西语[69]是一个共时系统的话,可以据此推测它不早于元代。

致谢:余德江、杜兆金、李运城、何玲玲等帮助提供了一些文献,李子鹤阅读了初稿并提出了一些建议。郑卫东提供了丽江大研镇纳西语的发音(以国际音标标注,但引用的材料则都使用原文的写法)。谨此对这些朋友致谢!