植 物

内蒙古盔籽植物揭示被子植物起源之谜

被子植物(有花植物)是植物界最进化、种类最丰富的大类群,在现今陆地生态系统中占据主导地位。被子植物的起源和早期演化一直都是演化生物学中最重要的科学问题之一。近日,在我国内蒙古发现了一个特异埋藏的早白垩世植物化石群,通过对其中保存精美的硅化植物标本的研究并结合谱系发育分析,发现被子植物的祖先类群早在距今约2.5亿年前就已经出现。本次在内蒙古发现的硅化植物化石,不仅完整地保存了植物器官的三维形态,还保存了植物体组织和细胞的细节信息。通过重建化石植物的三维外观形态和内部解剖结构,发现其中已绝灭的一类种子植物——盔籽,具有类似被子植物原始类群外珠被的结构——包裹种子的弯曲壳斗。裸子植物的种子仅有一层珠被,而被子植物的种子具有两层珠被,这被认为是被子植物区别于裸子植物最重要的特征之一。基于已发表的种子植物形态数据矩阵和本次研究的新认识,研究团队重新构建了一个包括31个分类群和83个性状的形态数据矩阵,通过不同方法的谱系发育分析均显示,包括盔籽植物、开通植物等在内的,具有相似弯曲壳斗的绝灭种子植物是被子植物的近亲,并很可能包括了被子植物的直接祖先。这一大类绝灭种子植物的化石可追溯至晚二叠世,表明被子植物的祖先类群早在距今约2.5亿年前就已经出现,并不是在白垩纪突然出现的。相关研究是中国古植物学对被子植物演化理论认识的重要突破,为理解被子植物白垩纪之前的演化提供了关键证据,部分程度上回答了达尔文的“讨厌之谜”。(Nature, 2021, https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03598-w)

DNA甲基化修饰精准调控植物生物钟周期

生物钟通过协调细胞内代谢和生理活动的节律性以适应由地球自转而产生的昼夜光温周期性变化,为植物生长发育提供适应性优势。在多种真核生物中均已发现,组蛋白修饰可参与调控生物钟周期。但DNA甲基化作为表观修饰的另一重要类型,是否参与以及如何调控真核生物的生物钟目前尚不清楚。最近的研究发现,DNA甲基转移酶抑制剂处理可以显著延长拟南芥生物钟周期,而且CG类型甲基化降低的met1-3突变体和non-CG类型甲基化丧失的drm1 drm2 cmt2 cmt3(ddc2c3)四突变体都表现出生物钟周期延长的表型。研究人员通过转录组与拟南芥甲基化组数据联合分析鉴定到了7个特殊的基因,其转录水平在met1-3和ddc2c3突变体中上升,而且启动子区域甲基化水平显著下降,包括一个编码底物未知的F-box类E3泛素连接酶SDC(SUPPRESSOR OFdrm1 drm2 cmt3)。相应的,SDC过表达株系的生物钟周期明显延长,而ddc2c3 sdc五突变体的生物钟周期则与野生型一致,说明SDC是介导DNA甲基化修饰调控生物钟周期的关键因子。蛋白互作筛选发现SDC蛋白可与已知参与生物钟周期调控的F-box类E3泛素连接酶蛋白ZTL互作,并促进其降解。遗传学证据表明ZTL及其底物TOC1在遗传上作用于ddc2c3的下游。该研究系统解析了SDC通过蛋白级联降解途径SDC-ZTL-TOC1介导DNA甲基化精细调控生物钟周期的机制,也为哺乳动物或其他真核生物DNA甲基化调控生物钟周期提供了理论借鉴。(Nucleic Acids Research, 49(7): 3764-3780)

高温胁迫诱导植物衰老的研究进展

全球气候变暖导致极端高温天气出现的频率和强度不断增加,高温胁迫诱发的早衰极大地影响了植物的生长发育和生物量的累积,但目前关于高温胁迫诱导叶片衰老的机制还缺乏系统的认识。光敏色素相互作用因子(PIF4/5)是生物钟核心组分PRR基因家族的直接靶基因,介导着生物钟对下胚轴光周期依赖性生长的调控,也是植物温度形态建成的关键调节因子。为进一步阐明PIF4/5在温度胁迫中的作用,研究人员对拟南芥植株进行42oC高温处理,发现PIF4/5突变体显著延缓了高温胁迫诱导的叶片衰老过程,而它们的超表达植株则表现出高温胁迫诱导的早衰表型,这说明PIF4/5参与了环境高温诱导的叶片衰老进程。进一步研究发现光/暗信号与生物钟在高温胁迫诱导叶片衰老过程中也发挥着重要作用。在12小时光照/12小时黑暗条件下,拟南芥在白天对高温胁迫诱导的叶片衰老具有更强的抵抗能力;而在持续光照条件下,拟南芥叶片衰老的速度在白天较快,而在夜晚则较慢,说明生物钟对拟南芥响应高温胁迫诱导叶片衰老的调控机制并不依赖于环境的光/暗信号。综上所述,该研究解析了PIF4/5调控高温胁迫诱导叶片衰老的分子机理,为进一步全面揭示高温胁迫诱导叶片衰老的分子调控网络奠定了理论基础,并为培育高温胁迫条件下延缓衰老的种质材料提供了遗传改良靶点。(Journal of Experimental Botany, 72(12):4577-4589)

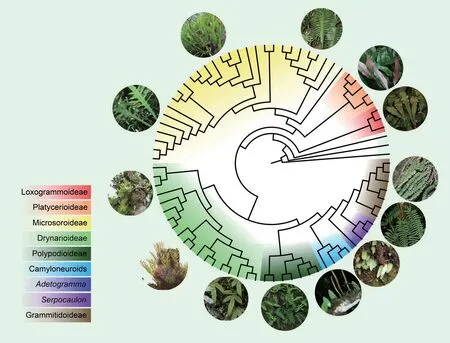

水龙骨科谱系的稳定系统框架

水龙骨科(Polypodiaceae)是蕨类植物第二大科,也是蕨类植物中最进化的类群。该科多为附生植物,全世界有1600余种,在热带亚洲和热带美洲形成2个分布中心。自20世纪40年代秦仁昌教授首次对水龙骨科进行重新界定以来,该科的范围和科下分类发生了一系列的变动,亚科和属的概念难以统一。最近,研究人员全球范围内对水龙骨科关键类群进行了取样,并通过高通量测序技术获取了代表28属78个物种的叶绿体全基因组数据,覆盖了水龙骨科全部进化分支,最终得到了迄今为止该科最为稳定的系统框架,包含九个分支,分别代表了剑蕨亚科(Loxogrammoideae)、鹿角蕨亚科(Platycerioideae)、星蕨亚科(Microsoroideae)、隐子蕨亚科(Crypsinoideae)、禾叶蕨亚科(Grammitidoideae)、多足蕨亚科(Polypodioideae)、带蕨亚科(Campyloneuroideae)、边鳞蕨亚科(Adetogrammoideae)以及蛇茎蕨亚科(Serpocauloideae)。同时,各个分支的界定也得到了如根状茎鳞片形态、叶片分裂式样、叶脉类型、孢子囊群类型、隔丝形态以及孢子形态等形态学证据的支持。 (Cladistics,2021, https://doi.org/10.1111/cla.12461)

脱落酸调控草莓成熟

果实中富含的营养成分是人类膳食结构的重要组成部分,对人体健康不可或缺。果实品质在成熟过程中逐渐形成,受到精确调控。解析果实成熟调控机制,将为果实品质改良和新品种选育提供理论基础。根据成熟机制的不同,果实可分为两种类型:呼吸跃变型(如番茄、苹果、香蕉)和非呼吸跃变型(如草莓、葡萄、柑橘)。植物激素乙烯(ethylene)在呼吸跃变型果实的成熟调控中发挥关键作用,而脱落酸(abscisic acid,ABA)则参与非呼吸跃变型果实成熟的调控。不同成熟阶段草莓果实的RNA甲基化(m6A)甲基组显示,m6A修饰在草莓果实成熟过程中呈现动态变化。与番茄果实中m6A修饰主要通过反馈调控DNA甲基化来发挥作用不同,在草莓果实中m6A修饰通过调节ABA途径的方式影响果实成熟。这些研究结果为阐明果实成熟调控网络提供了新的视角。(Genome Biology, 22, https://doi.org/10.1186/s13059-021-02385-0)

月季皮刺的储水功能

皮刺是指植物表皮或皮层形成的尖锐突起,通常被认为是植物的防卫适应组织,保护植物免受动物、病原体或机械伤害。许多蔷薇科、豆科和芸香科等植物的茎杆、叶子和果实上都有皮刺,但幼嫩或发育早期的皮刺功能仍不得而知。中国古老月季“无刺光叶蔷薇”(BT)和“月月粉”(OB)及其杂交F1和回交BC1F1世代遗传群体为研究月季皮刺的遗传调控机制提供了良好的材料。对BT和OB进行了比较基因组分析可知,皮刺密度可能与水分适应有关。研究团队对41个基因型的月季进行了一系列生理测试。当年生的枝条皮刺相对于表皮和叶片更能富集水分,且该富集程度在幼嫩的皮刺中更高;而较老的枝条中皮刺的水分含量则显著下降。该现象不仅在现代栽培品系和中国古老月季种质中出现,在野生蔷薇等材料中也普遍出现。因此,研究团队提出幼嫩皮刺很可能具有储水功能的假设。尽管还需要更多遗传学证据,这一假设完善了皮刺生物学功能研究链条:幼嫩皮刺以储水为主,而成熟皮刺以防卫和防失水等功能为主。(Plant Diversity, 43(2):173-179)