腰椎棘突、椎板及下关节突的影像解剖*

卢奕霖 陈泽华# 蒋佳霖 张朝政 孙璟川 郭永飞△

(海军军医大学,1 基础医学院,2 研究生院,上海 200433;3 长征医院脊柱外科,上海 200001)

腰椎峡部裂是临床常见疾病之一,是指连接腰椎上、下关节突之间的狭窄骨性部分的缺损或不连续,又称为峡部不连或椎弓崩裂,多见于腰4、5(L4、L5)节段。腰椎峡部裂主要发生于青少年,是青少年下腰痛的常见原因[1]。双侧峡部裂患者可发展为峡部裂性滑脱,并有更高的椎间盘退变风险,最终导致腰背疼痛[2]。对于腰椎峡部裂,非手术治疗无效时,需要考虑手术方法。而传统的内固定方式有创伤大、手术操作复杂,出血多等不足之处。针对这些问题,本院提出一种新型腰椎峡部翼状曲面钢板结合椎弓根螺钉(简称钉-板系统)治疗青少年单纯性腰椎峡部裂的方法。为进一步研发钉-板系统,需要L4、L5 的棘突、椎板和下关节突区域的相关解剖学精确参数。1999年,Xu 等[3]报告了白种人椎板区域的精确解剖学参数,2013年,陈康乐等[4]对成年汉族人的椎板解剖学参数进行了测量。刘金龙等[5]对腰椎关节突关节、棘突与椎弓根的关系进行了研究。2014年,刘卫华等[6]采用三维重建技术测量了国人腰椎峡部的上、下、内、外缘厚度等数据,但该研究没有对峡部附近结构如椎板、下关节突等进行测量。目前,国内少见针对L4、L5 椎板、棘突及上、下关节突解剖学研究的报道。本课题通过3D 重建、影像学测量等方法对上述区域进行精确测量,为钉-板系统的进一步研发提供解剖学数据支持。

1 材料和方法

1.1 一般资料

这是一项基于临床样本的解剖学研究。33 名于2019年4月~2020年1月在长征医院脊柱外科就诊的患者(男性19 例,女性14 例)被纳入研究(表1)。纳入标准:①无L4、L5 疾患;②有完整的L4、L5 影像学数据。排除标准:①患有峡部裂、先天性畸形、椎间盘退变以及肿瘤等可能对测量结果造成影响的疾病;②影像学资料不完整的患者。对于影像学方法难以测量的数据,通过3D 打印的方法建立实物模型(图1,见封三),在实物模型上进行测量。

表1 患者一般信息

图1 3D 打印建立的实物模型。A:从腹侧观察3D 打印标本;B:从侧面观察3D 打印标本;C:从背侧观察3D 打印标本.

1.2 测量方法

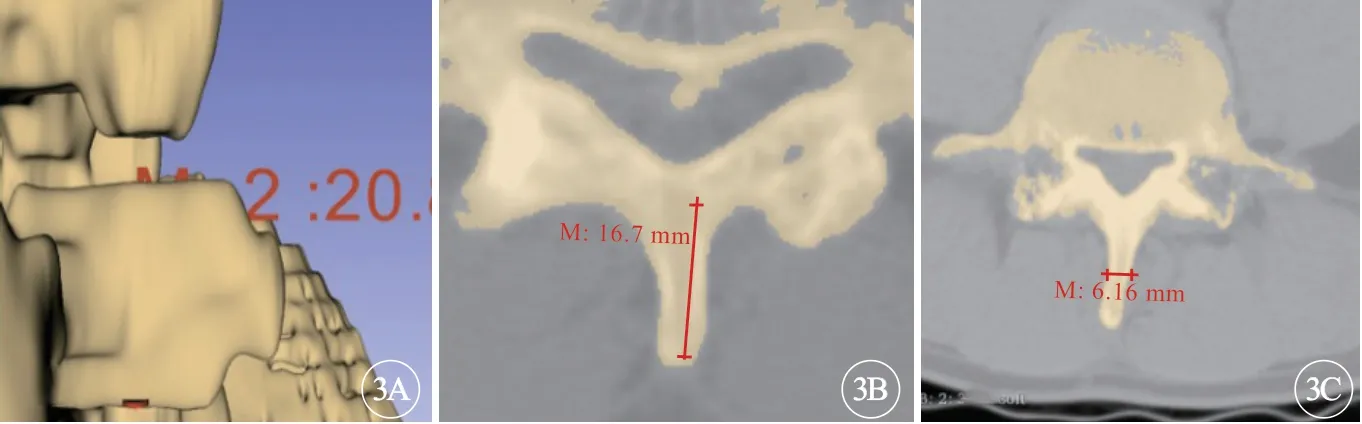

将薄层CT 扫描的结果以DICOM 数据格式的文件导入到3D Slicer 4.10.2 软件中,建立3D 模型。参考郭开今等[7]测量L1~L5 时使用的定义,使用3D Slicer 软件内测量工具,分别对L4、L5 测量以下3 个指标:棘突边距(D),即棘突上缘中点与棘突下缘中点的距离;棘突中央高度(H),即棘突后缘上下中点处至棘突与椎板移行处的距离;棘突上、中、下份厚度(Ts、Tc、Ti),即棘突边距的3 等分点处的棘突厚度(图2、3,见封三)。在3D打印模型上,取3 个定位点:Ⅰ:棘突与椎板移行处上端点;Ⅱ:棘突与椎板移行处下端点;Ⅲ:上、下关节突移行处外侧端点。这3 个定位点的连线将棘突、下关节突、椎板和上关节突分为3 个面,即棘突侧面、下关节突面和椎板面。使用上匠生产的数显卡尺【专业级150 mm】二代电子游标卡尺(精确度0.01 mm)在3D 打印模型上测量以下5 个指标:①棘突根部(定位点Ⅰ)至上关节突根部(上关节突与椎板移行处)距离(Df);②棘突侧面与下关节突面夹角(A1);③下关节突面与椎板面夹角(A2);④下关节突矢状厚度(T1),即下关节突面中心处矢状线方向的厚度;⑤下关节突垂直厚度(T2),即下关节突面中心处垂直于下关节突面方向的厚度。

图2 影像学测量指标示意图。A、D:棘突边距,即棘突上缘中点与棘突下缘中点的距离;H:棘突中央高度,即棘突后缘上下中点处至棘突与椎板移行处的距离;B:Ts:棘突上份厚度;Tc:棘突中份厚度;Ti:棘突下份厚度,即棘突边距的3 等分点处的棘突厚度.

图3 在3D Slicer 软件上进行测量。A:三维重建后测量棘突边距;B:在CT 结果中测量棘突中央高度;C:在CT 结果中测量棘突上、中、下份厚度.

测量Df 时,游标卡尺两爪的附着点分别为棘突根部和上关节突根部;测量A1 和A2 时,将黏土粘在模型上,待其完全干燥硬化后取下,在纸上绘制黏土所成的角度进行测量;测量T1 和T2 时,游标卡尺两爪的附着点分别为下关节突面中心和其前方对应的骨面、下关节突面的中心和由此点做下关节突面垂线后在对侧的穿出点(图4~6,见封三)。

图4 实物测量示意图。A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ点分别是棘突与椎板移行处交点、棘突与下关节突移行处交点和上、下关节突移行处外侧交点,此3 点将脊椎后骨面分为棘突侧面、下关节突面和椎板面;B:Df:棘突根部至上关节突根部距离;C:下关节突矢状厚度;D:下关节突垂直厚度.

图5 使用黏土辅助A1、A2 的测量。A:从后面观察A1 取模;B:从侧面观察A1 取模;C:从后面观察A2 取模;D:从侧面观察A2 取模.

图6 用游标卡尺进行实物数据测量。A:从上面观察Df 测量情况;B:从侧面观察T1 测量情况;C:从侧面观察T2 测量情况.

1.3 统计学处理

使用SPSS 25.0 软件进行正态性检验、方差分析和相关性分析。连续变量以±s表示。P<0.05则认为差异有统计学意义。

2 结果

经过Shapiro-Wilk 检验和F 检验分别检验数据,结果显示各组数据均具有正态性和方差齐性。结果显示,本研究测量的所有指标在男、女性之间差异均无统计学意义。以男性为例,L4 的D、H 分别为(24.55±2.31)mm、(23.06±2.89)mm,L5的D、H 分别为(20.87±2.61)mm、(21.52±3.08)mm,两椎体的棘突厚度均呈从上至下增厚的趋势,这与郭开今等[7]的研究相吻合。其余测量指标未见针对国人进行测量的报道。Df、A1、A2、T1、T2 在L4 分 别 为(10.33±1.03)mm、(149.74±6.40)°、(140.53±12.33)°、(10.51±0.53)mm、(10.98±0.65)mm;在L5,由于3D 模型L4、L5 为一个整体,影响了A2 的测量,其他指标分别为(16.42±1.66)mm、(146.47±7.90)°,(11.38±0.86)mm、(10.15±0.62)mm(表2)。

表2 各项指标测量结果(±s)

表2 各项指标测量结果(±s)

椎体测量指标男性(n=19)女性(n=14)L4D(mm)24.55±2.3124.49±3.05 H(mm)23.06±2.8921.89±3.22 Ts(mm)4.18±0.674.22±0.68 Tc(mm)5.18±0.665.19±0.61 Ti(mm)6.00±1.466.34±0.82 Df(mm)10.33±1.0310.21±0.57 A1(°)149.74±6.40149.21±3.38 A2(°)140.53±12.33141.64±7.37 T1(mm)10.51±0.5310.30±0.71 T2(mm)10.98±0.6510.75±0.80 L5D(mm)20.87±2.6121.33±3.53 H(mm)21.52±3.0820.36±3.51 Ts(mm)4.91±1.204.56±0.61 Tc(mm)5.78±1.125.42±0.85 Ti(mm)5.75±0.925.63±1.51 Df(mm)16.42±1.6616.25±1.16 A1(°)146.47±7.90148.07±4.43 T1(mm)11.38±0.8611.32±0.90 T2(mm)10.15±0.6210.39±0.55

3 讨论

腰椎峡部是指位于腰椎上、下关节突之间的狭窄骨性连接,腰椎峡部裂即指此解剖部位的骨质缺损,通常系先天发育性骨未连接或由反复应力导致的疲劳性骨折所致,是青少年及儿童发生下腰痛的最常见原因[8]。腰椎峡部裂可致患病的腰椎局部不稳、严重者发生腰椎滑脱,尤其是双侧性峡部裂患者[9]。腰椎峡部裂在脊柱尚未发育成熟的青少年人群中较为常见,尤其是运动员,严重影响了患者的生活、学习和工作;青少年腰椎峡部裂的治疗,尤其是采用外科手术时,内固定器械的选择,一直是脊柱外科医生争论的热点。

根据文献报道,脊椎峡部裂可发生于脊柱的任何节段,但临床上最常见于腰椎[3],尤其是L5椎节(85%~95%),其次是L4椎节(5%~15%)[10],多节段腰椎峡部裂相对少见,发病率为0.3%~1.5%[11]。腰椎峡部裂在青少年时期容易引起腰椎滑脱,且进展的可能性较大,成年后病情趋于稳定[12];运动员腰椎峡部裂患者发展为腰椎滑脱的概率较高,为50%~81%[13]。

保守治疗是常见的治疗腰椎峡部裂的方法,但有研究表明,对于晚期患者,保守治疗的效果差,治愈率较低[14]。Scott 等[15]在1977年提出的横突棘突间钢丝环扎固定法,具有植骨牢固的优点,但是该方法创伤大,操作复杂,且不适用于L5 峡部裂的治疗;Salib 等[16]提出了改良Scott 法,简化了手术操作,解决了创伤大的缺点,但该方法植骨面积小,且不能为严重椎间盘退变患者所采用。1983年,Morscher 等[17]提出采用椎板钩-椎弓根螺钉系统治疗腰椎峡部裂,适用于无腰椎滑脱的患者,具有良好的生物力学稳定性。后来的研究表明,该技术不能适用于全年龄段的患者[18]。

本课题组先期研究根据腰椎峡部的解剖结构特点及四肢骨折锁定钢板理念,设计了一种新型的腰椎峡部翼状曲面钢板,结合经典的椎弓根螺钉技术,用于治疗青少年单纯性腰椎峡部裂,以期解决青少年峡部裂的内固定难题,促进局部愈合,维持腰椎稳定性并减少并发症的发生。腰椎峡部裂的钉-板新型内固定器械创伤小、固定牢、治愈率高,对邻近节段影响小,为解决青少年腰椎峡部裂带来的腰痛问题创造了新的治疗理念及实用性治疗手段,具有重大的社会意义。

但是与此项技术相对应的解剖学研究尚不完善。郭开今等[7]曾进行过腰椎棘突间区域的解剖学测量,但其并未对L4、L5 的相关数据进行过专门的研究,并且其测量过程是在甲醛固定的尸体标本上进行的,测量结果可能不够准确。本研究结果表明,两椎体的棘突厚度均呈从上至下增厚的趋势,与郭开今的研究相符。在刘刚等[19]的研究中,L4和L5 的棘突长度分别为25.00 mm 和21.41 mm,与本研究中的结果23.06 mm 和21.52 mm 相近。2000年,高从敬等[20]报道了对腰椎峡部的CT 测量研究,其中L4、L5 的峡部长均为14.8 mm。本研究的实际测量显示,L4、L5 的峡部长分别为10.33 mm 和16.42 mm,与高从敬等的研究存在差异。究其原因,可能是测量方式的不同导致的误差。另外,其测量的对象是干燥的标本,而本研究则是基于L4、L5正常患者的影像学资料直接进行测量,避免了标本制作等人为造成的误差。

另外,结合3D 打印方法对L4、L5 相关参数进行解剖学测量的研究也鲜见报道。因此,基于对33 例L4、L5 完好的影像学资料和3D 打印模型进行测量,验证此项技术是否达到预期的技术参数要求,探讨如何基于影像学测量和对3D 模型的测量进行关键数据的精确测量和比对,对推动此项成果的推广具有重要意义。

——壮肾