健康焦虑对青少年网络疑病的影响:网络健康搜索和不确定性忍耐的多重中介作用*

苗天长,杨槐,2△,周璇,张灏

(1.青少年网络心理与行为教育部重点实验室.华中师范大学心理学院,湖北 武汉 430079;2.成都中医药大学高教研究与质量评价中心;3.兰州市第三十四中学;4.成都师范学院教育学院)

1 引言

随着移动互联网的广泛使用,上网获取健康相关信息将变得更加便捷。大多数人察觉到身体不适后,可能第一反应是上网搜索与症状相关的疾病知识。然而,在健康信息与已有健康知识不对等的状态下,很容易“对号入座”,产生网络疑病。已有研究发现网络疑病与健康焦虑密切相关[1],具有高健康焦虑的个体可能通过健康搜索来缓解焦虑,呈现出越焦虑搜索行为越高发的趋势,然而较高的搜索行为本身就是网络疑病症状的重要表现。因此,因健康焦虑而引起的搜索行为很可能会促进网络疑病的高发。早期研究表明,当医学上无法解释的身体症状普遍存在时,儿童会表现出包括疑病症在内的躯体形式障碍的前兆[2]。相比成年人,青少年须克服更多的生理—心理—社会变化,他们在访问健康网站时,最常见的是疾病、医疗、营养相关信息的寻求[3]。同时,对于人格上不确定性忍耐较高的个体,其网络疑病可能会加剧。基于此,本研究将以青少年为研究对象,分析网络疑病的形成机制,探讨健康焦虑与网络疑病的关系及其健康搜索与不确定忍耐的间接作用,为青少年网络疑病的预防和干预提供借鉴和参考。

2 理论与假设

2.1 健康焦虑与网络疑病

网络疑病(Cyberchondria)指在网上过度、反复地搜索个人健康信息,导致人们感到沮丧、焦虑,甚至无法控制自己的搜索行为[4]。对健康的担忧等认知情感因素和过度频繁地在网上搜索医疗信息等行为因素,可以被视为网络疑病症最显著的特征[5]。健康焦虑是指对预示着某种严重疾病的身体知觉变化所产生的的担心和恐惧[6]。早期研究认为健康焦虑源自于成年阶段,而近期研究表明:儿童青少年阶段就已开始担心自己的健康状态[7,8]。健康焦虑的临床类别划分以是否伴有躯体化症状为临界点,即有明显躯体症状的健康焦虑者以及无躯体症状的健康焦虑者[9]。健康焦虑作为一个独立的构面,其严重程度可以划分为缺乏健康意识,病理性健康焦虑或疑病症[10]。疑病症是一种扭曲的疾病信念,即认为自己患有严重的疾病,尽管所有的医学和其他证据都与这种信念相悖。以往研究将疑病症和严重健康焦虑混用,但从内涵来看仍有很大差别:健康焦虑对于未来的危险是不确定的,而疑病症中,危险是存在的、活跃的,而且信念是固定的[11]。随着研究的细化,研究者们着手关注健康焦虑与疑病症之间的关系。Warwick[12]提出的健康焦虑的认知—行为模型认为,身体知觉的变化以及良性的症状如果被解释为一种疾病的信号,则会导致健康焦虑并放大这一躯体知觉,从而产生坚定的疑病信念。躯体化症状—健康焦虑—疑病信念这一恶性循环会通过寻求安全的行为(如,看医生)进行维持[13]。互联网的使用可以代表一种寻求安全的行为(例如,研究症状是否是抑郁症的迹象),但由于网上令人不安、模棱两可的医疗信息,可以触发或加强进一步的寻求安全的行为[14]。已有研究发现,网络疑病症的风险因素有信息的模糊性、完美主义及认知偏见等[15-17]。

Fergus和 Russell(2016)认为健康焦虑是影响疑病的重要因素[18]。一项元分析研究也显示,健康焦虑与网络疑病症呈正相关,其程度在中至高之间[1]。然而这些研究的对象多聚焦于成年人群体,但在青少年群体中是否如此,还需要进一步验证。

本研究聚焦于青少年健康焦虑对网络疑病的影响作用。假设健康焦虑能够正向预测青少年网络疑病(假设H1)。

2.2 网络健康搜索行为和不确定性忍耐力的间接作用

青少年正在经历快速的生理和心理变化,长期存在与健康相关的焦虑和恐惧[19],因而经常在互联网上进行自我诊断[3]。这种网络健康搜索行为在青少年健康素养的形成过程中发挥着重要作用[20]。根据Starcevic和Berle[21]提出寻求安慰和强迫性互联网使用的混合模式,一方面,网络健康搜索行为可能会增加焦虑、抑郁情绪;另一方面,如果正确并且科学地进行网络健康搜索,也可能适度地缓解健康焦虑等不良情绪反应,作为产生健康焦虑后进行寻求保护的快速方式。对健康的担忧和频繁的信息搜索,可能会导致健康焦虑越严重的青少年网络疑病越严重。与欧洲国家和澳大利亚相比,中国青少年更容易缺乏批判性思维和健康搜索相关技能[22],这意味着我国青少年更容易误解网络健康信息,增加怀疑自己生病的可能性。总之,健康焦虑可能通过网络健康搜索行为促使青少年网络疑病高发。

本研究假设网络健康搜索行为在健康焦虑和青少年网络疑病之间具有显著的中介变量(假设H2)。

不确定性忍耐力是一种或多种焦虑障碍的认知脆弱性,通常多发生在儿童青少年时期[23]。它是指一个人的性格上无法忍受因觉察到明显、关键或充分信息的缺失而引发的厌恶反应,并由相关的不确定性知觉维持[24]。研究发现,在大学生样本中健康焦虑与不确定性忍耐力之间呈显著正相关[25],这种无法忍受不确定性的能力会导致不良的认知、行为和情绪反应[26,27],如过度的网络健康信息搜索以及所伴随的恐惧、担心等负面情绪(网络疑病症)。本研究推测青少年群体健康焦虑不仅可以直接预测网络疑病症,还可以通过不确定性忍耐力间接预测网络疑病。

本研究假设不确定性忍耐力在健康焦虑和青少年网络疑病症之间具有显著的中介作用(假设H3)。

网络搜索的引擎推荐算法会给相对良性症状的搜索结果带来偏差,从而产生有关令人担忧的、罕见的,危及生命的健康信息[4],并且搜索过程中由于关键字的不精确所带来的医疗信息模糊性[28]会进而增加青少年的不确定性忍耐力。根据Hobfoll所提出的资源保护理论[29],个体保护他们的剩余资源,避免可能消耗个人资源的压力情况。同时,人们试图通过一些消极的冒险活动(自我诊断行为)来寻找确定信息以避免资源的流失[30]。当青少年处于健康焦虑中,需要通过进行网络健康搜索行为来寻求保护,从而避免产生更大的压力。在这一过程中,由于网络搜索自身的信息模糊等风险以及严重的病情信息反馈加速降低了不确定性忍耐力,以致于继续消耗青少年的剩余资源,而青少年为了保护资源,只能陷入到这种恶性循环的网络疑病行为模式中。籍此,可以推测青少年健康焦虑不仅可以直接预测网络疑病,还可以通过网络健康搜索行为与不确定性忍耐间接预测网络疑病。

本研究假设网络健康搜索行为以及不确定性忍耐力是健康焦虑和青少年网络疑病症之间的远程中介变量(假设H4)。

综上所述,本研究将根据Hobfoll所提出的资源保护理论,Warwick所提出的健康焦虑认知—行为模型,采用横断数据对青少年的健康焦虑、网络健康搜索行为、不确定性忍耐力以及网络疑病进行路径分析,验证以上假设,以此探明青少年网络疑病的形成机制。

3 方 法

3.1 研究对象

数据采集工作自2020年6月至7月实施,采用学校整群抽样,以班级为单位进行团体施测,对某市两所中学初一到高三年级学生进行问卷调查。选取2074名初高中生(平均年龄为15.08 ± 1.79)为研究对象。其中,初一 497人、初二 377人、初三479人、高一 227人、高二 241人、高三253人。男生1050人,女生1024人。

3.2 研究工具

短版健康焦虑量表。采用张钰群等人[31]修订的短版健康焦虑量表,包括18个条目,使用4点计分,得分越高表示健康焦虑越高。本样本中此量表α系数为0.82。

网络健康搜索行为。采用一个条目(“你多久在互联网上搜索你的健康信息?”)来测量,分值为5分(1=从不,5=总是),得分越高表明更频繁的健康搜索行为。该行为指标在研究中广泛使用[32,33]。

不确定性忍耐力量表。采用Carleton等[34]编制,丁佳丽[35]修订的不确定性忍耐力量表,包括12个条目,使用5点计分,得分越高表示不确定性忍耐力越低。该量表在青少年群体研究中取得良好的信效度[36]。本样本中此量表α系数为0.87。

网络疑病量表。采用McElroy等[37]编制的简版网络疑病量表,该问卷的信效度在中文样本中已得到验证[38]。包括12个条目,使用5点计分,得分越高表示网络疑病越高。由于该量表之前适用于国外学生群体,为了检测是否同样适用于中国中学生群体,需要进行测量模型的验证性因素分析。结果表明,模型的模型拟合指数TLI、CFI、RMSEA、SRMR均达到了心理测量学标准,χ2/df = 21.85,RMSEA =0.10,CFI =0.93, TLI = 0.90,以及SRMR = 0.04。本样本中此量表α系数为0.91

3.3 统计分析

采用SPSS 20.0软件进行描述性统计和相关性分析。使用Hayes[39]开发的PROCESS macro插件进行多重中介分析,采用bootstrap方法(抽样重复5000次)构建95% 置信区间,对中介效应进行显著性检验。

3.4 共同方法偏差检验

在数据处理前,采用Harman单因子检验共同方法偏差是否存在。对未旋转因子进行分析,7个因子的特征值大于1,第一个因子仅解释了29.70%的方差,小于40%的临界阈值[40],说明本研究没有严重的共同方法偏差。

4 结果

4.1 变量之间相关性分析

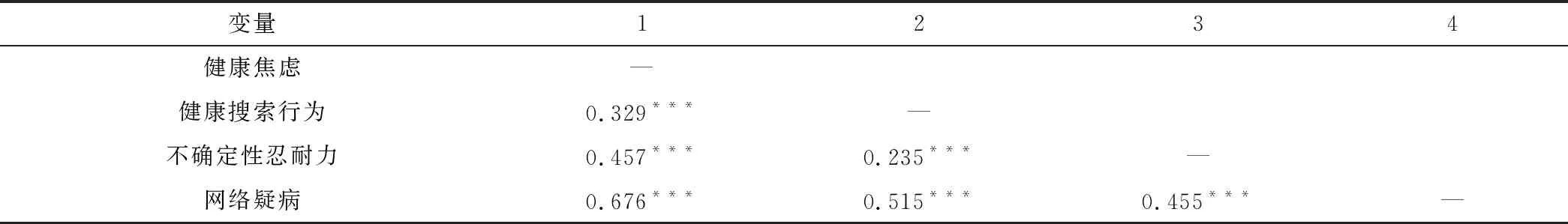

如表2所示,健康焦虑、健康网络搜索行为、不确定性忍耐力以及网络疑病之间两两呈显著正相关关系。

表2 研究变量间的相关分析

4.2 多重中介效应检验

首先,对纳入多重中介模型的研究变量进行标准化处理。然后采用Hayes[39]开发的PROCESS宏程序模型6来确定网络健康搜索行为和不确定性忍耐在健康焦虑和网络疑病关系中的多重中介作用。如表3所示,健康焦虑对网络疑病的直接预测作用显著(β=0.68, 95%的置信区间为[0.64, 0.71],P<0.001),研究假设H1得到验证;并且进入方程组后,该直接作用仍然显著(β=0.50, 95%的置信区间为[0.47, 0.54],P<0.001),健康焦虑显著正向预测网络健康搜索行为(β=0.33, 95%的置信区间为[0.29, 0.37],P< 0.001),网络健康搜索行为显著正向预测网络疑病(β= 0.31, 95%的置信区间为[0.28, 0.34],P<0.001);不确定性忍耐显著正向预测网络疑病(β=0.15, 95%的置信区间为[0.12, 0.18],P<0.001),网络健康搜索行为显著正向预测不确定性忍耐(β=0.09, 95%的置信区间为[0.05, 0.14],P< 0.001)。

此外,总效应、直接效应和总中介效应分别为0.68、0.50和0.17,即总中介效应占总效应的25.59%。如表4所示,具体来说,中介路径健康焦虑→网络健康搜索行为→网络疑病(C1)的效应值为0.103,占总中介效应的59.5%。假设H2得到验证。中介路径健康焦虑→不确定性忍耐力→网络疑病(C2)的效应值为0.065,占总中介效应的37.6%。假设H3得到验证。链式中介路径健康焦虑→网络健康搜索行为→不确定性忍耐力→网络疑病(C3)的效应值为0.005,占总中介效应的2.8%,假设H4得到验证。比较三段中介路径效应值得大小,发现C1>C2>C3,且差异显著(95置信区间不包含0)。

表3 多重中介回归路径分析结果

表4 中介效应值大小

5 讨论

本研究关注健康焦虑影响网络疑病症的作用机制,并在这一影响机制中进一步探讨网络健康搜索行为和不确定性忍耐力的多重中介作用,验证了研究假设,具体来看:

第一,研究发现网络健康搜索行为在健康焦虑和青少年网络疑病中起着不完全中介效应,与以往的研究结果一致[41]。根据健康焦虑认知行为理论,健康焦虑程度较高的人更有可能错误地解释来自互联网的模糊医疗信息、健康检查以及疾病描述信息[42],这一错误解释可能会带来更大的健康焦虑,同时会伴随着过度的病症网络搜寻行为模式,即网络疑病症。这一研究结果对我们有两点启示,一方面在青少年产生健康焦虑后,父母作为第一位的监护人应该主动提供安慰和支持;另一方面,网络搜索引擎在提供医疗咨询服务时应该考虑到青少年这一特殊群体,增加年龄验证以及更负责任地进行医疗咨询服务。

第二,研究进一步发现不确定忍耐力在健康焦虑和青少年网络疑病之间起着不完全中介效应。前人的研究主要关注青少年健康焦虑对不确定性忍耐力的影响[23],对未来尚未发生的健康负面事件的预期本身包含一定程度的不确定性。对于那些不确定性忍耐力较低的青少年来说,会导致不良的行为和情绪反应[26,27]。与健康焦虑认知行为理论一致的是,不确定性忍耐力会进一步升级健康焦虑严重程度,从而产生更多地不安全行为[13]。该研究结果给我们的启示是,中学生在开展心理健康筛查及教育工作时,应当重视筛查不确定性忍耐力较低的学生,并通过认知行为疗法对该类学生提前进行干预,这样对于预防健康焦虑对学生网络疑病将会有积极的作用。

第三,健康焦虑也可以通过网络健康搜索行为和不确定性忍耐力的链式中介作用对青少年网络疑病症产生影响。该结果与资源保护理论的基本观点一致,即青少年通过网络健康搜索行为保护他们被健康焦虑所消耗的剩余资源[29]。如果过程中的保护行为失效(信息的模糊性所带来的更大的不确定性),会继续消耗剩余资源,从而陷入到网络疑病的恶性循坏行为模式中,直到资源枯竭。该链式中介作用也呈现了健康焦虑升级为网络疑病症的完整路径,在未来的研究中,可以进一步通过追踪研究来探究这一作用的双向效应。