改写视域意识形态和诗学对翻译的影响

——以严复译著《天演论》为例

罗 天

(福州大学 福建 福州 350108)

Andrew Lefevere在他的《翻译、改写与文学名誉的操纵》一书中说:“在翻译过程中,如果译者在权衡语言和意识形态或诗学的重要性时,译者会优先考虑意识形态”[1]39。从意识形态来说,译者所处时代的主流意识形态、赞助人的目的及个人的意识形态会影响译者所采取的翻译方法及策略,进而使译者改写原文。从诗学方面来看,译者本人的诗学观念及主流的诗学观念也会影响译者的翻译。本文以严复所翻译的《天演论》为例,旨在证明译者在翻译时会受到意识形态和诗学的影响。

一、意识形态的影响

Lefevere认为,意识形态不仅存在于政治领域,它是能够指挥我们行动的框架及规范。[2]意识形态因素对于严复所译《天演论》的影响如下:

1.严复的个人意识形态

1884年,清朝政府腐朽破败、社会动荡,不断受到殖民侵略。在这种情况下,严复作为学贯中西的划时代翻译家及向西方寻求知识的“先进中国人”之一,渴望通过翻译激发群众救亡图存的意识,实现自强和改革。于是严复希望能在译文中增添更多改革和自强保种的想法和注释,将赫胥黎所著Evolution and Ethics原文中所用的部分第一人称替换为第三人称。正如王克非所说,叙述者总能够以疏离的态度用无限的知识自由地加注。[3]

严复将原文中的第一人称“我”改为第三人称“赫胥黎”。

例1:It may be safely assumed that,two thousand years ago,before Caesar set foot in southern Britain,the whole country-side visible from the windows of the room in which I write,was in what is called "the state of nature"

——Evolution and Ethics I

赫胥黎独处一室,在英伦之南,背山而面野,槛外诸境,历历如在机下。乃悬想二千年前,当罗马大将凯彻未到时,此间有何景物。

——《天演论》

例1中,严复将原文中第一人称“I”翻译为了第三人称“郝胥黎”。用第三人称,可以以旁观者的身份更为自由地介绍社会变革。

例2:Huxley:since in a large number of cases,the actual poor and convicted animals are neither the weakest nor the worst.

——Evolution and Ethics 17

Yan Fu:何则?今吾群之中,是饥寒罹文网者,尚未为最弱极愚之种,如所谓五十羊者也。且今之竞于富贵优厚者,党何如而后胜乎?

——《天演论》导言17

胡壮麟指出语言有七大功能,包括传达信息功能、行事功能、表情功能等。[4]严复渴望通过翻译《天演论》来唤醒民族的危机意识,实现救亡图存的梦想。受到个人意识形态的影响,严复在翻译时一改源语中语言的传达信息功能,将其转化为表情功能。在例2中,原文只是在客观地传递信息,而严复将这句话处理为“今吾群之中,是饥寒罹文网者,尚未为最弱极愚之种,如所谓五十羊者也。且今之竞于富贵优厚者,党何如而后胜乎”,强调虽然当时中国还不是最弱及最愚钝的民族,但是危机就在眼前。

2.赞助人的意识形态的影响

Lefevere认为赞助人的意识形态可以促进或阻碍翻译。[1]100严复的赞助人吴汝纶曾先后任李鸿章、曾国藩的幕僚及深州、冀州知州,同时是清政府改革的支持者。作为严复的赞助人,他的意识形态在严复翻译《天演论》时对其翻译影响非常大。吴汝纶认为,将原文的“Prolegomena”翻译成“卮言”不具有典型性,已经成为“滥词”,非常虚妄不实。他要求严复在翻译章节标题时依诸子旧例,根据每一个篇章的内容来为拟定,依其原目,质译导言。[5]严复根据吴汝纶的这一思想,命名了35个章节标题,如“蜂群”“人择”等。

吴汝纶认为翻译的作品要能够经世致用,他提出:“学有三要:学为立身,学为世用,学为文词。三者不能兼养,则非通才。”[6]吴汝纶这种强调译作能够经世致用的意识形态深刻影响了严复。因此,严复非常希望《天演论》能够具有一定的社会作用,于是通过增删原文来突出强国保种、救亡图存的思想。

例3:Huxley:one year with another,an average population,the floating balance of the unceasing struggle for existence among the indigenous plants,maintained itself.

——Evolution and Ethics 1

Yan Fu:是离离者亦各尽天能,以自存种族而已。数亩之内,战事炽然。强者后亡,弱者先绝。年年岁岁,偏有留遗。

——《天演论》导言一《察变》

严复采用增译的手段,将例一中的“floating balance”处理为“数亩之内,战事炽然。强者后亡,弱者先绝”,突出平衡本就很难实现,物竞天择乃是常道,世界在不断竞争、发展中,民众应当觉醒,认识到自强保种的重要性。

3.主流意识形态

当时,掌控国家主流意识形态的是管理国家事务的清朝官员,这些士大夫、文人及有识之士认为文言文才是上流社会应该采用的语言,白话文还不被接受。直到1920年北洋政府统治后,白话文才被承认作为官方语言。[7]严复受这一主流思想的影响,翻译时采用文言文。

二、诗学的影响

Lefevere认为,诗学包括两部分:第一部分是文学要素,第二部分是功能要素。[1]26文学要素包括文学手段、题材、主题、典型人物、情节和象征的组合;功能要素指的是文学在社会系统中扮演的角色。严复在翻译时深受个人诗学、主流诗学影响。

1.严复的个人诗学

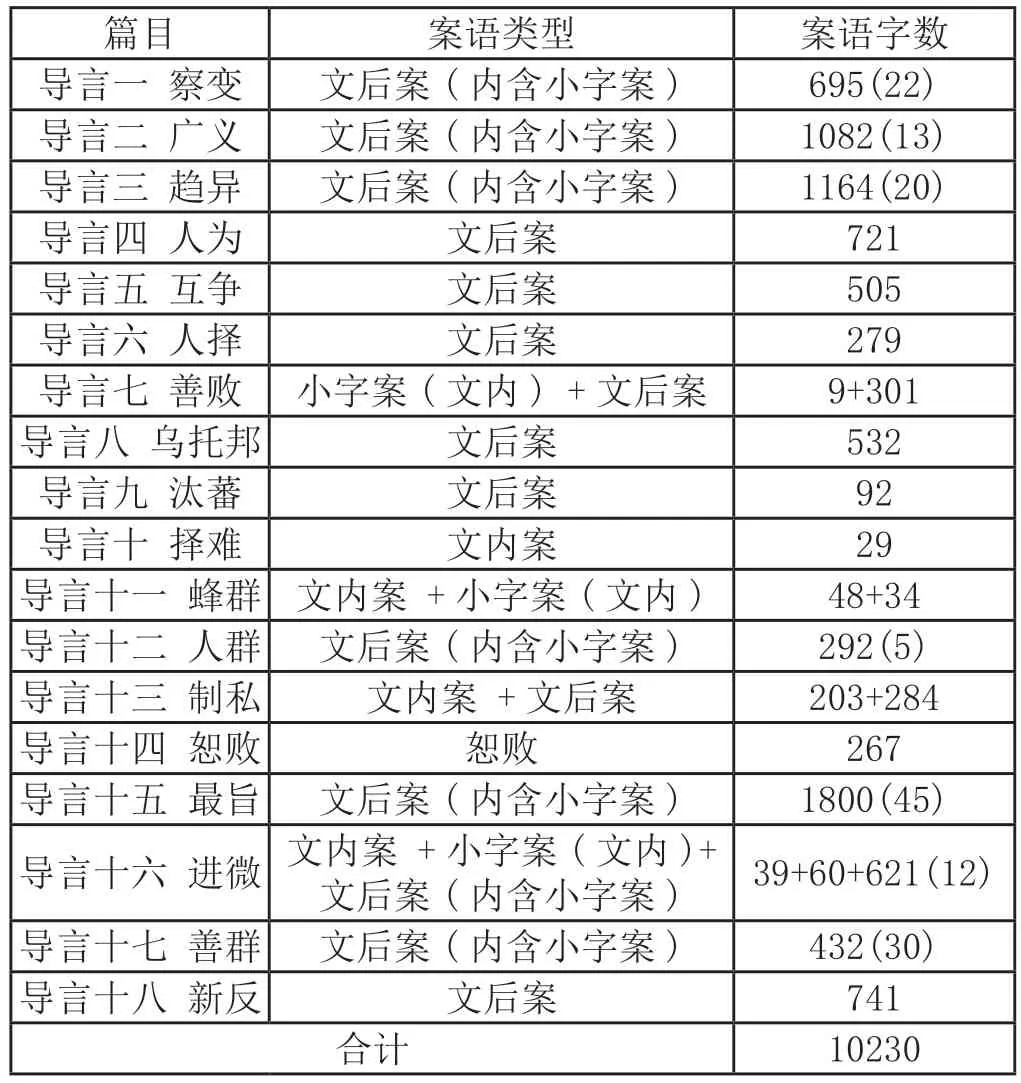

严复的翻译深受个人诗学的影响,其个人诗学根植于儒家思想;因此,在翻译时,也会受到儒家文化中诗学影响。儒家著作习惯用加注的方式评论、注释。例如,作为儒学的集大成者朱熹,曾经就为了让新儒学更广为人知而为《论语》《大学》《孟子》《中庸》加注,写成《四书集注》。[8]于是严复在翻译过程中通过案语的方式为译文加注,将原文解释得更为清晰的同时,又增添了自己关于自强保种的想法。具体来说,在翻译《天演论》时,严复采用了文内案、文后案和小字案,《天演论》上卷案语达到10230个字。[9]

表1 《天演论•卷上》案语分类与分布

除了采用案语,严复还采用了汉代之前的句法。严复认为用汉以前字法、句法,则为达易;用近世利俗文字,则求达难。他认为,汉代之前的句法在翻译时表达得更为通顺明白。因此,他在翻译时,多用“……者……也”这一句型,如:

例4:故人事者,所以济天公之穷也。

例5:其撼之者,犹人情也。

例6:兽之有群者,如鹿如象,如米利坚之犎,阿非利加之猕,则尤著者也;昆虫之有群者,如蚁如蜂。凡此因其有群,以自完于物竞之际也。

2.主流诗学

严复的翻译深受当时主流诗学的影响。1890年,主流诗学是桐城派,桐城派追求的是“雅洁”的八股文风格,用简单而典雅的文体去讨论意义深刻的话题。严复翻译《天演论》时也强调用语的典雅和简洁,如在翻译“evolution”时将其处理为“天演”。“天演”一词来源于中国古代经典《庄子•外篇•天运》中的天演天运说。《庄子》写道:“天其运乎?地其处乎?日月其争于所乎?”[10]严复受到桐城派诗学思想的影响,将“State of nature”处理为“天造草昧”。State of nature本指大自然最原始的样子;“天地草昧”源于中国古代经典《易·屯》,孔颖达疏:“言天造万物于草创之始,如在冥昧之时也。”[11]

桐城派讲究“义法说”,认为文章要以经为源、以史为范、以子为鉴,因此,严复在翻译时用典较多。如:

例7:槛外诸境,历历如在几下。乃悬想二千年前,当罗马大将未到时,此间有何景物?计惟有天造草昧,人功未施。其借征人境者,不过几处荒坟,散见彼陀起伏间,而灌木丛林,蒙茸山麓,未经删治如今日者,则无疑也。

上述加黑词语均都有典可依,如“历历”出自《晋书•刘实传》:“历历相次,不可得而乱也”;“草昧”出自《易·屯》:“天造草昧”;“蒙茸”出自《诗·邶风·旌丘》:“狐裘蒙戎”。

桐城派在诗学方面还极为赞成“神气音节”说,即通过具体的音节、字句来把握文气。以刘大櫆为代表的桐城派认为,文章要“积字成句、积句成章、积章成篇,合而读之,音节见矣;歌而咏之,神气出矣”[12]。严复受此影响,舍弃了原文陈述的语气,喜欢用“与”“乎”“焉”等语气助词,让译文读起来更具韵味,如:

今吾术既用之草木禽兽而大验矣,行之人类,何不可以有功乎?此其说虽若骇人,然执其事而责其效,而确然有必然者。顾惟是择与留之事,将谁任乎?

——《天演论》导言十 择难

此所与飞走蠕泳之群同焉者也。然而人虫之间,卒无以异乎?

——《天演论》导言十二 人群

三、结语

译者在翻译时不可避免地会受到意识形态和诗学的影响而进行改写。通过分析我们不难看出,严复翻译《天演论》时深受当时主流意识形态、自我意识形态及赞助人吴汝纶意识形态的影响。这些影响使严复增删原文,将赫胥黎的自然历史进化论思想改写为一种社会伦理思想,改写了原文的文体风格、叙述者视角等。本文能够为研究意识形态及诗学对译者的影响提供一定的借鉴。