试论潘诺尼亚起义对罗马扩张政策的影响

李震宇 宫秀华

[内容摘要] 公元6至9年爆发的潘诺尼亚起义是奥古斯都晚年遭遇的军事灾难的发端,亦是对罗马帝国扩张政策产生重大影响的一场行省起义。潘诺尼亚起义阻碍了罗马国家执行扩张政策,损耗了帝国继续军事扩张的实际能力,进而诱发了“瓦鲁斯灾难”,使罗马在军力、财力与统治者扩张野心等方面都遭受了严重打击,并鼓舞了受压迫者反抗的决心,迫使罗马统治者不得不彻底放弃扩张政策。从后世角度来看,“瓦鲁斯灾难”固然是导致罗马扩张政策最终转变的关键性事件,但起到推波助澜作用的潘诺尼亚起义对罗马扩张政策所产生的影响也不容忽视。

[关键词] 罗马;潘诺尼亚起义;扩张政策

[文献标识码] A [文章编号] 1674-6201(2021)01-0042-09

共和末年内战结束后,罗马没有停止扩张的脚步,反而在奥古斯都统治时期掀起了大规模扩张战争,直到条顿堡森林战役(Teutoburg Forest)以瓦鲁斯(Varus)的惨败才告一段落。公元6至9年爆发于伊利里库姆行省(Illyricum)的潘诺尼亚起义(Pannonian Revolt)正是该时期一场十分重要的行省起义,这次起义与公元9年发生的“瓦鲁斯灾难(Varus Disaster)”①一起构成了奥古斯都晚年统治的北方荫翳。依笔者所掌握的相关资料来看,西方学界对于潘诺尼亚起义的影响基本集中在对当地行省统治的探讨上,很少论及对帝国政策的影响。②在国内相关的学术领域里,尽管已有学者开始对潘诺尼亚起义的影响有所关注,甚至提及这场起义对罗马的日耳曼政策产生了影响,但总体上,国内学界关于潘诺尼亚起义对帝国扩张政策的深刻影响的研究似乎还没有深入展开。③以笔者拙见,造成国内外学界对这一问题研究比较淡化的原因可能有两点:一是,相比类如犹太起义等其他的行省起义,潘诺尼亚起义在历史上的记述比较匮乏,所以有学者认为,这是一场被罗马成功镇压下去的起义,并未触动帝国的统治政策;④二是,“瓦鲁斯灾难”作为罗马军事史上的失败战例,使罗马人蒙受了巨大耻辱。因此,多数学者认为,这场在历史上被浓彩重抹的灾难性事件是促使罗马帝国扩张政策改变的关键,从而淡化了潘诺尼亚起义有可能对帝国扩张政策所产生的影响。然而,潘诺尼亚起义作为“从迦太基战争以来所有对外战争中最严峻的一次”,[ 苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,第三卷,第XVI章,张竹明、王乃新、蒋平等译,北京:商务印书馆,2011年,第142页。]确实对罗马扩张政策的转变产生了重大影响。本文试图通过三个方面来探讨潘诺尼亚起义对罗马扩张政策所产生的影响,即这场起义阻碍了罗马国家执行扩张政策、损害了继续扩张的实际能力并最终诱发了“瓦鲁斯灾难”。可以说,潘诺尼亚起义一步步地将罗马拖入长期战争的泥潭,严重消耗并打击了罗马帝国的财力、军力与统治者的扩张野心,鼓舞了被压迫者反抗的决心,对罗马扩张政策的最终转变起到了推动作用。

一、阻碍罗马国家执行扩张政策

(一)罗马疏于治理引发起义

奥古斯都在内战结束后关闭了雅努斯神殿大门,并宣告和平时代降临,但是从公元前27年至公元6年潘诺尼亚起义爆发为止的这30余年中,罗马仍然频繁地发动战争,先后征服了西班牙内地、阿尔卑斯山区、潘诺尼亚与日耳曼尼亚等地区。尽管罗马进行扩张战争具有多重目的,然而奥古斯都在心中大概描绘了一幅构建帝国的蓝图,[ Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History, Volume X: The Augustan Empire,43B.C.-A.D.69, 2nd ed., Cambridge,New York:Cambridge University Press, 1996, p.148.]有学者认为,公元6年罗马将扩张目标指向马克曼尼(Marcomanni),这体现出奥古斯都新的边界政策,即试图以易北河代替莱茵河成为帝国新的边界。[ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016, p.57.]

然而,罗马的扩张计划却成为引发潘诺尼亚起义的直接诱因。勒特韦克曾提道:“为了实现每个战略目标或打赢每场战役,罗马依靠的力量是所谓的机动兵力,即抽调平常部署在边界的兵力,为征服战争做到最大兵力的集结。”[ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third, pp.56-57.]在公元6年,羅马为了征服马克曼尼,调集了12个军团,其中就包括驻守于伊利里库姆行省的全部兵力(5个军团),而且为了支持侵略战争,罗马还不停地压榨该省临近马可曼尼的潘诺尼亚人。狄奥曾对此有形象的描述:“罗马人理应受到谴责,因为你们派来守护羊群的不是牧羊犬或牧羊人,而是恶狼,”[ Dio Cassius,Dio’s Roman Histroy, Vol.VII, LVI.16.4,with an English translation by Earnest Cary, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1955, p.37.]有学者认为这是指责罗马对潘诺尼亚人在税收上的剥削,以及强行征召士兵所引发的强烈不满。[ Robert L. Dise, Cultural Change and Imperial Administration: the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, New York: Peter Lang Publishing, Inc., 1991, pp.32-33.]正当罗马调走了驻扎该省的全部军团进攻马克曼尼之时,潘诺尼亚人敏锐地察觉到这可能是最佳的反抗时机,正如狄奥所言:“这场起义不像是经过了充足的准备,更像是潘诺尼亚人长期积压的反罗马情绪的一次大爆发,是一场突发性大起义。”[ Dio Cassius,Dio’s Roman Histroy , Vol.VI, LV.30.6, p.473.]

这场起义的突发性印证了伊利里库姆行省早期治理的失败。奥古斯都在推行政策的过程中,针对不同地区和不同情况会做出不同的反应与实施不同的举措,然而在治理伊利里库姆行省时,他却一反小心谨慎的个性,显得过于草率。其原因可能是罗马自公元前9年完全征服了潘诺尼亚人后,使该行省的反罗马势力严重受挫,较长时间的安定局面与行省各部落表面顺从的假象使奥古斯都一度将该省归为元老院管辖,虽然之后为了将其作为帝国扩张的前线基地,再次将该省划归元首,但这种假象却影响了奥古斯都对该省治理的判断。根据考古发现,在公元6年以前,罗马在该省既没有修筑新的道路,又很少建造营垒,[ Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.140.]对待尚有反抗意识的潘诺尼亚人没有做到分而治之,仍认为他们会与该省南部其他已经开始罗马化进程的部落一样顺从罗马的统治,这些都是导致潘诺尼亚起义突然爆发的因素。更重要的是,潘诺尼亚人在反抗初期赢得的几场小型胜利极大鼓舞了其他部落的反抗决心,最终演变成了全省范围的大起义。由于伊利里库姆行省与意大利接壤,势必会对意大利的安危造成重大影响,因此这场起义迫使罗马不得不放弃正要进行的扩张战争,从而使得这场发端于行省的大起义具有了影响帝国全局战略的重大意义。

(二)起义打断扩张战争进程

潘诺尼亚起义声势浩大,迫使罗马统治者不得不放弃对马克曼尼人的钳形攻势,从而打断了奥古斯都时代持续20余年的扩张战争。根据记载,潘诺尼亚人有着明确的战略目标,他们将自己的队伍分成三支,一支进攻意大利;另一支进攻马其顿;最后一支留守本土。[ Péter Kovács, A History of Pannonia During the Principate, p.32. ]提比略不得不与马克曼尼人讲和,迅速回师救援,因为很久以前在潘诺尼亚的萨瓦河谷(Sava Valley)就有一条直通意大利的道路,这里是意大利的东部门户,也是攻击意大利的最佳通道,由于当年马其顿国王腓力五世(Philip V)就曾计划派军队从这里攻击罗马,[ Velleius Paterulus, The Tiberian Narrative(2.94-131), edited with an introduction and commentray by A. J. Woodman, New York: Cambridge University Press, 1977,p.158.]因此提比略立刻意识到了这点,他需要在起义军到达之前封锁这条道路以保卫意大利。虽然起义军最终没有攻入意大利,但是战事的进展亦不像想象中的顺利,反而给提比略和罗马军团带来了重大挑战,因为这些起义军大多数都是罗马的辅助军和同盟军,长期接受罗马人的军事训练,其战斗力和指挥能力都很强。[ Thomas S. Burns, Rome and the Barbarians: 100 B.C.-A.D. 400, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003, p.206.]并且根据帕特库鲁斯记载:“参与反叛的种族和部落总数超过了80万人。大约有20万武装步兵及9 000骑兵。”[ Velleius Paterulus, Compendium of Roman History,II. 110. 3., with an English translation by Frederick W. Shipley of Washington Unvesity,London:William Heinemann Ltd.,1955, p.269.]有学者专门对潘诺尼亚部落的参战人数进行过研究,认为实际人数没有这么多,参加起义的步兵与骑兵总数约为10万人。[ 此为平均估值,关于参加起义军的具体人数研究,参见Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.146.]帕特库鲁斯可能有些夸张,但当时罗马面临的形势的确十分凶险。一个世纪后的罗马史家苏维托尼乌斯曾感慨道,“这是从迦太基战争以来所有对外战争中最严峻的一次”。[ 苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,第三卷,第XVI章,第142页。]

为了镇压起义,罗马云集主要兵力,并派遣当时最杰出的将领提比略与日耳曼尼库斯进行指挥。据苏维托尼乌斯记载,为了镇压这次起义,罗马动用了15个军团,[ 苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,第三卷,第XVI章,第142页。]后世学者认为,罗马动用的实际兵力应是10个军团和大量辅助军队,总计10余万人。[ Ronald Syme, “Some Notes of the Legions under Augustus,” The Journal of Roman Studies, Vol.23, Iss.1, 1933, p.27.]即使我们按照10个军团来计算,这一数据也占了当时帝国军团总数(28个军团)的1/3以上。对比一下帝国前期镇压其他行省起义所投入的兵力,如不列颠的布迪卡起义,罗马投入的兵力为1万人;公元66—70年犹太战争,罗马投入的兵力是6万人。可见,罗马为镇压潘诺尼亚起义投入如此众多的兵力,足以证明这场起义对罗马统治造成的威胁是何等严重!另则,这场起义显然会触发其他行省的不安定因素,罗马统治者不得不把战略目标集中在镇压起义、防范可能发生的叛乱和稳定帝国局势上,这就宣告了罗马在实际上已经放弃了扩张政策。

二、损害帝國继续军事扩张的实际能力

潘诺尼亚人以游击战术与罗马军团周旋,令战事久拖不决,持续长达近4年之久,这场战争几乎把整个伊利里库姆行省的主要城镇摧毁殆尽,并让远在意大利的公民都感到恐慌,这是自共和末期以来罗马第一次对领土扩张失去了信心,[ Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.137.]这场起义让帝国在财力和兵力上的捉襟见肘表露无遗。

(一)起义导致罗马财政危机,频繁增税

镇压潘诺尼亚起义的战争消耗使国库入不敷出,财政陷入危机。以往罗马发动的侵略战争,战利品是对士兵以及帝国最好的回报。以罗马征服高卢的战争为例,恺撒在高卢转战8年,不仅征服了高卢全境,而且让自己和手下的士兵都发了财,源源不断的奴隶和战利品不仅提高了恺撒的政治声望,也使得恺撒成为罗马最富有的人。而反观平定潘诺尼亚起义的战争,罗马却无法在战争中获取财富,正如狄奥所说,“在这场战争中,罗马损失了大量兵力与财力,并让众多罗马军团深陷战争泥潭之中,但是除了最后宣称的胜利外,罗马几乎没有得到任何战利品。”[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, Vol.VII, LVI.16, p.37. ]

为缓解财政危机,罗马强制性征收新税。据狄奥记载,为应付镇压潘诺尼亚起义的花费,奥古斯都在公元7年开征一种新税:2%的奴隶交易税,并下令将这些本应该交由国库的税款直接交给支援战争的财政官管理。[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, Vol.VI, LV.31.4, p.475.]帕特库鲁斯对此也有记录,“根据收入水平,罗马城的所有男女都被迫交税用于武装被释奴”,Velleius Paterulus, Compendium of Roman History, II.CXI, 1—2, pp.279-281.他的记载虽有夸大成分,但也说明了在当时强征新税确有其事。与此同时,奥古斯都派遣瓦鲁斯赴日耳曼尼亚上任,其职责之一就是征税。足见当时罗马急于补充财力、缓解财政危机的窘境。然而,强制性征收新税势必引起行省居民的强烈不满,各地区的不安定因素也将一触即发。

(二)起义导致罗马兵力紧张,分身乏术

潘诺尼亚人坐拥十余万起义军,以运动战与游击战术[ 关于潘诺尼亚人采用的运动战与游击战术,狄奥在史书中有明确记载:“尽管提比略靠近他们,但他们却不与他进行激战,而是从一个地方转移至另一个地方,(对当地)造成了巨大的破坏”。详见Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, Vol.VI, LV.30-31, p.471.]在波斯尼亚(Bosnia)山区与罗马军团周旋,其结果是令罗马人不得不投入更多的兵力才能将起义镇压下去,并产生严重后果:

一是,罗马持续征兵导致兵员枯竭。面对突然爆发的起义,提比略迅速率军从马克曼尼赶回潘诺尼亚,为了警惕和震慑新征服的日耳曼尼亚,提比略将5个军团留了下来,这样就使得赶回镇压起义的兵力不足。为此,奥古斯都连忙在意大利征兵,并命令日耳曼尼库斯率领新兵前往支援。据狄奥记载,这支新军的人员组成“不仅有刚刚招募来的罗马公民,还有一部分被释奴”,[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy , Vol.VI, LV.31.1, p.473.]这足以证明在当时的意大利已经很难提供充足的兵力,来自罗马公民的兵源几近枯竭。

二是,局势不稳导致援军难以为继。勒特韦克曾提到过,“当军团从一个地方撤出以对付另一个地方上的威胁(或者集结进攻兵力)时,未被制服的行省居民倾向于趁机反叛罗马的统治,或边境外的敌人趁机袭击帝国领土。”[ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third, p.54.]在潘諾尼亚起义过程中,这一点体现得淋漓尽致。在潘诺尼亚起义初期,最早前来支援提比略的其实不是日耳曼尼库斯,而是邻近行省的默西亚(Moesia)总督,不过之后他又迅速离开了战场,狄奥将他的异常行动准确地记录了下来,“当邻近的默西亚总督凯奇纳·塞维鲁斯(Caecina Severus)听到他们起义的消息时,就迅速地向他们发起进攻,并在德拉瓦河(Drave)附近与他们作战,最终击败了他们……之后,塞维鲁斯率军撤回到默西亚,因为达契亚人(Dacia)和萨尔马提亚人(Sarmatians)入侵并蹂躏了他的行省。”[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, Vol.VI, LV.29.3,LV.30.4, pp.471-472.]而当塞维鲁斯处理好本省问题后,在公元7年再次与来自叙利亚方面的军团一起支援提比略时,提比略却下令让塞维鲁斯的军团回去了,因为默西亚更需要塞维鲁斯。[ Ronald Syme, “Some Notes of the Legions under Augustus,” p.27.]有学者认为,这是因为奥古斯都没有与前线指挥官提比略商量的结果,奥古斯都把战事想象得过于危急了。[Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History, Volume X: The Augustan Empire, 43B.C.-A.D.69, p.178.]但是从当时的情况来看,塞维鲁斯毫无疑问应该待在默西亚,因为在公元6年塞维鲁斯率领军团撤离行省增援伊利里库姆后,达契亚等敌对势力便接踵而至,他所管辖的行省必然自身难保。同样情况虽然也出现于日耳曼尼亚,但是罗马对日耳曼尼亚始终保持警觉之心,无论潘诺尼亚的战事多么吃紧,驻守在日耳曼尼亚的5个军团一直没有动过。上述行省局势似乎说明了,潘诺尼亚起义触发了各行省的不安定因素,罗马不得不将军团用于所在行省的防卫上,统治者已经没有可以征调的富余兵力了。

失去了财力保障与兵力支持的帝国实际上已经没有了发动大规模扩张战争的能力,致使罗马难以继续推行扩张政策。事实上,罗马失去了再次进攻马克曼尼人的能力,亦从根本上结束了罗马征服易北河到多瑙河之间地区的所有努力。[ Thomas S. Burns, Rome and the Barbarians: 100 B.C.-A.D. 400, p.207.]

三、诱发“瓦鲁斯灾难”

在潘诺尼亚起义爆发后,即使罗马统治者已经小心翼翼,灾难还是如期而至。在公元9年,潘诺尼亚起义被镇压下去不到1个月的时间内,日耳曼尼亚总督瓦鲁斯带领3个罗马军团和大量辅助军在条顿堡森林遭遇阿米尼乌斯(Arminius)领导的日耳曼人伏击,全军覆灭。“瓦鲁斯灾难”作为罗马历史上最经典的三次失败战例之一令人印象深刻,虽然仅从损失来看,其远没有人们印象中那么糟。[ 瓦鲁斯灾难只损失了3个军团和辅助军一共不到3万人,而坎尼会战罗马损失了7万8千人;阿劳西奥战役中罗马损失8万人。]这次灾难的危害其实并不在军团的损失,而在罗马扩张政策的转变,从此,罗马从战略扩张转为战略收缩。正如古典作家所言:“这是奥古斯都扩张政策的根本转折点:放弃镇压和统治易北河地区所有日耳曼人的计划,帝国疆界退至莱茵河地区。”[ Florus, Epitome of Roman History, Book II.30.39, Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984, p.341.]从史实与逻辑分析上看,潘诺尼亚起义与“瓦鲁斯灾难”是息息相关的,甚至可以说正是由于潘诺尼亚人长期艰苦卓绝地抗击罗马军团,使罗马帝国的统治权威受到了严重挑战,才诱发了“瓦鲁斯灾难”。

(一)罗马对日耳曼尼亚的统治陷入危机

在当时,日耳曼尼亚的情况与潘诺尼亚起义前极其类似,繁重的税收令当地人怨声载道,罗马的统治危机四伏。根据狄奥记载:“瓦鲁斯成为总督后,他对待日耳曼人如罗马人的奴隶一样,向他们发号施令,索要金钱,这使得日耳曼人十分不满,渴望独立。”[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, Vol.VII, LVI.18.4-5, p.41.]而在帕特库鲁斯的记载中,瓦鲁斯的形象更加不堪,他指责瓦鲁斯是个懒惰之人,与他的副将阿米尼乌斯截然相反,并在道德上对其批判,[ Velleius Paterulus, The Tiberian Narrative(2.94-131), p.42.]称在他的治理下“穷了行省,富了自己”,[ Michael McNally, Teutoburg Forest, AD 9: The Destruction of Varus and His Legions, Long Island City, New York: Osprey Publishing, 2011, p.16.]暗指他贪污腐败。从记载中可以看出两点:一是,瓦鲁斯成为总督后,日耳曼尼亚被纳入税区,收取高额赋税;二是,瓦鲁斯个人的德行不好。关于第二点,已经有现代学者为其平反。总体而言,瓦鲁斯是一名称职的总督,而且从当时的情况看,可能也是奥古斯都信任的最佳人选。[ 奥古斯都喜欢在重要位置上任用自己的亲属。瓦鲁斯与奥古斯都有亲缘关系,而且据史料记载,瓦鲁斯的行省治理经验非常丰富,他历任莱提亚总督、非洲总督、执政官、叙利亚总督。参见Velleius Paterulus, The Tiberian Narrative(2.94-131), p.16.]奥古斯都在这个关键时刻派他前去接替提比略,其主要目的还是为了稳定帝国局势以期增加税源,[ Michael McNally, Teutoburg Forest, AD 9: The Destruction of Varus and His Legions, pp.28-29.]然而,瓦鲁斯在日耳曼尼亚推行罗马法与强征赋税的行为实质上却反映出罗马试图改变对当地的统治方式(即从间接控制转变为直接管理),这种在敏感时局下变更统治方式的风险性与其本应维持行省稳定的治理目标是背道而驰的。笔者认为,这种矛盾性则证明镇压潘诺尼亚起义的花费已经让罗马政府捉襟见肘,罗马不惜冒险征收新建行省的赋税,也要进行财政开源,只是后来这种行为被证实无异于饮鸩止渴。潘诺尼亚起义让罗马财政陷入了恶性循环,即镇压起义的费用最终仍由行省居民承担,而帝国的横征暴敛又不可避免地引发更大规模的叛乱,最终导致罗马在日耳曼尼亚的统治陷入全面危机。

(二)罗马帝国的军事实力被削弱

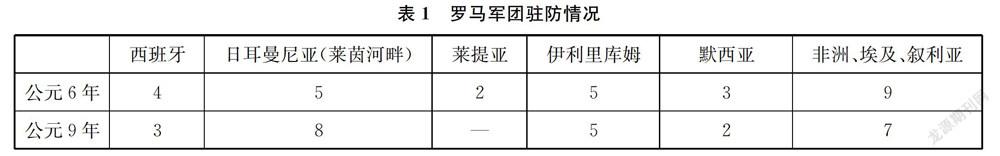

在罗马早期的历史中,遭遇重大失败并不是什么稀奇的事情,罗马总是能很快地补充军力并取得最终的胜利。早在两个多世纪前,伊庇鲁斯(Epirus)国王皮洛士(Pyrrhus)曾评价罗马人如同九头蛇一样,无法被打败。[ 阿庇安:《罗马史》上卷,第三卷X(3),谢德风译,北京:商务印书馆,2011年,第50页。根据希腊神话,九头蛇是一条怪蛇,砍掉一个头后,立即就会生出两个头。]恺撒也曾经在败给高卢人后向庞培借兵,并称:“罗马人即使在战争中遭到一些损失,不但能在短期内很快补上,而且有更大的兵力来加以扩充。”[ 恺撒:《高卢战记》卷6(1),任炳湘译,北京:商务印书館,2017年,第131页。]然而,在公元9年,情况却与此不同,下面通过列表的方式,把公元6年与公元9年罗马军团驻防在各地的数量情况做一下简单的对比:[ Ronald Syme, “Some Notes of the Legions under Augustus,” p.33. 注:本表格在原作的基础上进行了简化。]

从表1可以看出在公元9年“瓦鲁斯灾难”后罗马军力上的一些变化:一是,罗马军团总数由28个变为25个(“瓦鲁斯灾难”中被消灭3个),罗马并未扩充军力。这是因为,除了这一时期罗马已经遇到的财政困境外,意大利的兵力资源也接近枯竭。有人统计过,“意大利成年男性公民人口可能在120万左右,其中可能包括约90万青年……在公元前42年腓利比(Battle of Philippoi)战役期间,约有25%的青年男子在军中服役。”[ Peter A. Brunt, Italian Manpower, 225 B. C.-A. D. 14, Oxford: Clarendon Press, 1971, p.512. ]而在腓利比战役后,由于罗马国家财力负担不起庞大的军费开支,以及意大利缺少劳动力,屋大维便以“服役期限已满”为由进行了较大规模的裁军。由此可见,意大利最多可以提供的兵力不过22万左右,再经历了内战的洗礼,以及在奥古斯都统治时期扩张战争对兵员的损耗,意大利的适龄兵员可能更加稀少。如果按照每个军团6 000人来计算,28个军团就已经达到了16.8万人,[ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third, p.13.]已接近上限,这说明实际上奥古斯都光是填补在镇压潘诺尼亚起义等战斗中的兵员损耗就已经竭尽全力了;[ 罗马在镇压潘诺尼亚起义的过程中,自身的伤亡情况并没有明确记载,但是罗马为了镇压这次起义付出的惨痛代价,狄奥有所提及:“(罗马人)在损失了大量人员和巨额财产后,战争结束了。”参见Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy, LVI.16, p.37.]二是,各行省驻军总数变化不大。与潘诺尼亚起义类似,在日耳曼尼亚起义的过程中,罗马也不敢妄自调动各要地的驻军,尤其像是伊利里库姆这样刚刚镇压过起义的地区,更是一个军团也不能少,哪怕这些军团是距离日耳曼尼亚最近的;三是,罗马统治者在满足第二点的前提下,尽最大能力向日耳曼尼亚(即莱茵河沿线)增至8个军团的兵力,使这里成为罗马军团最集中的地区。阿米尼乌斯在战胜瓦鲁斯之际曾妄图入侵高卢,幸亏提比略通过拉拢马克曼尼人来挑起日耳曼尼亚部落内部的纷争,再加上罗马迅速增兵,从而使得阿米尼乌斯发现自己没有实力挑战罗马的莱茵河防线。[ Dio Cassius,Dio’s Roman Histroy, Vol.VII, LVI.22.2b, p.49.]然而,罗马也无力再次征服日耳曼尼亚,通过上表可以看出,为了增兵莱茵河前线,罗马几乎抽空了各地所有能调动的军队。而且如果开战,至少需要2至3个军团留驻莱茵河基地,以防类似潘诺尼亚的起义在高卢重演,后来,公元21年高卢爆发的抗税暴动[ Thomas S. Burns, Rome and the Barbarians: 100 B.C.-A.D. 400, p.206.]证明了这一点的必要性。因此,如果罗马打算重新夺回日耳曼尼亚,当时所能出动的军团数量只有5至6个,与公元6年那次计划实施的马克曼尼战争投入的12个军团相比,只有将近一半的兵力,甚至都不如镇压潘诺尼亚起义所动用的军团数量多,以这种兵力想要再次征服日耳曼尼亚,基本上是不可能的。总之,潘诺尼亚起义对“瓦鲁斯灾难”所引发的兵力变动起到了推动作用。这场起义实际上耗尽了罗马的兵员储备,制造了各地行省的不稳定因素,并使得罗马统治者对再次扩张心存顾忌。

(三)罗马统治者的扩张野心被遏制

提及“瓦鲁斯灾难”,人们常常喜爱引用奥古斯都的名言“瓦鲁斯,还我军团”[ 苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,第二卷,第XXIII章,第68—69页。]来形容。不过多数学者认为奥古斯都是个处事稳重的人,[ 比如在《罗马志略》中评价奥古斯都为“智虑绝人,性宽和,不见喜愠之色。凡遇有所谋为,皆期必成,一往不回,无少退悔。”参见法伊夫、克赖顿:《〈希腊志略〉〈罗马志略〉校注》,艾约瑟编译,陈德正、韩薛兵校注,北京:商务印书馆,2014年,第282页。]如此失态可能另有原因。除了通常强调“瓦鲁斯灾难”对帝国本身的严重危害外,最近学界还有一种观点认为奥古斯都的伤心只是在“作秀”,旨在强调战争的延续性,奥古斯都从来没有公开放弃对日耳曼尼亚的战争。[Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History, Volume X: The Augustan Empire,43B.C.-A.D.69, p.185.]然而,笔者认为奥古斯都的伤心是真實的,因为依历史记载来看,从公元6年潘诺尼亚起义爆发后,奥古斯都并没有想象中那么稳重,正好相反,奥古斯都一直表现出十分焦虑的精神状态。根据帕特库鲁斯记载,起义爆发后,“奥古斯都在元老院对元老们说,如果不采取预防措施,敌人在10天内就可能抵达罗马城附近了。”[ Velleius Paterulus, Compendium of Roman History,II.CXI, 1—2, p.281.]无独有偶,狄奥也记载了类似的情况:“当奥古斯都知道了这些事情(指潘诺尼亚起义),他开始怀疑起提比略来了,因为他自以为很快就能战胜敌人,但是提比略故意拖延时间,以便以战争为借口,尽可能地待在军队里。”[ Dio Cassius, Dio’s Roman Histroy , Vol.VI, LV.31, p.473.]有学者分析认为,潘诺尼亚起义的久拖不决和战争规模的扩大化让其失去了耐心。[Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History, Volume X: The Augustan Empire,43B.C.-A.D.69, p.178.]在公元7年,史料还记载了起义使得意大利出现了恐慌情绪,“由于民众对战争和饥荒(再次爆发)都极度紧张,他(奥古斯都)也假装相信这些报告,为了使群众高兴,他着手做任何事情,并认为这些措施是必要的。”[ Dio Cassius,Dio’s Roman Histroy, Vol.VI, LV.31.3, p.475.]这一时期的奥古斯都极力安抚公众,不过战局并没有明显好转,因此也有学者指出,叛乱越严重,奥古斯都越失望。[ Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.150.]对于奥古斯都在潘诺尼亚起义过程中的心态,帕特库鲁斯有一句经典的概括:“这场战争导致的恐慌使得恺撒·奥古斯都这位在无数战争中保持稳重而坚定的人也深感恐惧。”[ Velleius Paterulus, Compendium of Roman History,II.CX.6, p.279.]因此,我们可以看出,奥古斯都实际上早在“瓦鲁斯灾难”发生前,就已经处于精神高度紧张和焦虑状态,所以才在“瓦鲁斯灾难”发生后出现那种失态的表现。这种失态的情绪发泄表明,奥古斯都早已认识到帝国无力支撑新的扩张战争,备受煎熬,潘诺尼亚起义使得自共和末期以来罗马第一次对领土扩张失去了信心。[ Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.137.]

(四)“罗马常胜不败”的神话被打破

声势浩大的潘诺尼亚起义不但令罗马统治者心惊胆跳,也使帝国境内被统治的广大行省居民备受鼓舞。

客观地看,潘诺尼亚起义虽然对帝国统治是一次沉重打击,但罗马统治者精心营造的“胜利者”形象仍然对被统治者具有深刻影响。奥古斯都时代的罗马帝国正处于黄金时期,国力鼎盛,兵强马壮,虽说后人多以“罗马和平”来形容奥古斯都时代,但是从出土的钱币铭文来看,“罗马胜利”却是当时大肆宣传的主题。[Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History Volume X: The Augustan Empire,43B.C.-A.D.69, p.189.]内战结束后不久,奥古斯都持续发动侵略战争,将罗马的版图不断扩张,这不但巩固了新生的帝国政权,还为帝国带来了丰厚的财富与崇高的军事声望。换言之,“罗马不可战胜”的神话仍然对帝国境内的被统治者具有强大的震慑力。一些杰出的地方精英早在幼年时就作为人质被送往罗马接受教育,成年后在罗马军队中服役,并在合适的时候被派回故乡,成为罗马的同盟者。例如,阿米尼乌斯与马克曼尼人的首领马罗波多斯(Maroboduus)都是拥有上述经历并“被罗马化了”的典型人物。回到马克曼尼成为“国王”的马罗波多斯虽然在公元6年遭遇罗马军团的钳形攻势,几近亡国,但由于潘诺尼亚起义的爆发,罗马放弃了吞并马克曼尼的侵略计划而使其侥幸存国。不过,即使遭遇过罗马的进攻,马罗波多斯仍在“瓦鲁斯灾难”之后拒绝了阿米尼乌斯结盟的请求,而选择对罗马继续保持忠诚。塔西佗在其《编年史》中曾借阿米尼乌斯之口,一针见血地指出,马罗波多斯的行为表明他“不敢与罗马交战……向罗马乞求和平”。[ 塔西佗:《编年史》,第二卷(45),王以铸、崔妙因译,北京:商务印书馆,1981年,第101页。]可见,罗马统治者维系的“胜利者”形象对被统治者产生的影响如此深刻,使其心有余悸,不敢轻举妄动。

然而,潘诺尼亚起义打破“罗马不可战胜”的神话终究是事实。这一事实甚至对一些“被罗马化了”的精英人物也产生了重要影响,阿米尼乌斯就是其中之一,他作为“瓦鲁斯灾难”的制造者,无疑是这场灾难性事件的关键人物。笔者认为,在镇压潘诺尼亚起义初期,罗马所遭遇的惨败打破了“罗马不可战胜”的神话,彻底粉碎了阿米尼乌斯对罗马抱有的幻想,并影响和改变了他对帝国的态度,从而激发了他反抗罗马统治的斗争精神。通过对马罗波多斯与阿米尼乌斯两个代表性人物的比较,我们可以发现,两者的经历大体相同,但命运的结局却截然不同。阿米尼乌斯在公元4年以罗马辅助军长官的身份在潘诺尼亚服兵役,并参加了罗马镇压潘诺尼亚起义的战斗,由于在战斗中表现出色,被授予骑士地位,在镇压起义的第二年,阿米尼乌斯被派往日耳曼尼亚,辅佐新任总督瓦鲁斯。[ Michael McNally, Teutoburg Forest, AD 9: The Destruction of Varus and His Legions,p.17.]假如阿米尼乌斯没有亲身经历过潘诺尼亚起义,可能他也会像马罗波多斯一样作为畏惧罗马的一名同盟者回到日耳曼尼亚,然而,罗马在镇压潘诺尼亚起义初期的惨败让阿米尼乌斯刻骨銘心,他心中对帝国的敬畏感被撕得粉碎。公元6至7年,也就是阿米尼乌斯在潘诺尼亚的那一年,是罗马在这场起义中形势最危急的一年。起义爆发后,第二十军团刚与起义军接触,就损失惨重,[ Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229B.C.-A.D.68, p.151.]而从东方与黩西亚赶来的援军又在伏尔西沼泽(Volcaean Marshes)遭遇起义军伏击,险些全军覆没。[Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott,eds., The Cambridge Ancient History Volume X: The Augustan Empire,43B.C.-A.D.69, p.177.]阿米尼乌斯作为罗马辅助军参战的指挥官,他比谁都更清楚地目睹了罗马人的沮丧与惊慌失措,他从小所接受的罗马军团是战无不胜的观点荡然无存,从而激起他更强烈地反抗帝国的信念。可见,正是潘诺尼亚起义的这段经历,才促使阿米尼乌斯的思想发生了重大转变。虽然潘诺尼亚起义最终还是被罗马成功镇压,罗马“胜利者”的形象得以保存,但这次起义初期罗马军团遭遇的惨败亦是客观事实,其打破了“罗马不可战胜”的神话,激发了阿米尼乌斯直接向罗马军团挑战的勇气并鼓舞了其反抗罗马统治的决心,对最终促成“瓦鲁斯灾难”的发生起到了重要的推动作用。

结 语

当奥古斯都去世时,元老院公开了他的遗嘱,遗嘱建议他的后继者放弃大规模的扩张,保持住已被他规划、经营的帝国边界,[ 杨共乐:《古代罗马文明》,北京:北京师范大学出版社,2014年,第125—126页。]这一般被视为罗马放弃扩张政策的证据。然而,需要着重强调的是,在潘诺尼亚起义的影响下,罗马的扩张政策实际上从公元6年就已经废止,从此之后直到克劳狄时代为止,罗马帝国再也没有实施过侵略扩张政策。受潘诺尼亚起义诱发的“瓦鲁斯灾难”,只是更加明显地表明罗马彻底丧失了再次实施扩张政策的可能性,从而使得这次起义对扩张政策的转变具有了更加长远的影响,即罗马放弃全面征服日耳曼尼亚(包括马克曼尼)的企图,使罗马文明与日耳曼文明的分界线永远地停留在了莱茵河与多瑙河一线。

因此,潘诺尼亚起义对扩张政策的影响可以分为三点:一是,阻碍罗马国家执行扩张政策,迫使罗马放弃侵略扩张转为对内镇压起义与维持行省稳定;二是,消耗罗马帝国的军力与财力,损害罗马帝国再次执行扩张政策的实际能力;三是,诱发“瓦鲁斯灾难”,并进一步削弱了帝国的军力与财力,遏制了统治者的扩张野心,鼓舞了受压迫者的反抗决心,最终迫使罗马放弃再次实施扩张的政策,即放弃莱茵河以东的日耳曼尼亚与不再征服马克曼尼,从战略扩张转变为战略收缩。

(责任编辑:李 强)

[收稿日期] 2020-01-20

[基金项目] 国家社科基金项目“罗马国家行省治理理论与实践研究”(编号:14BSS010)。

[作者简介] 李震宇(1987-),男,广西扶绥人,东北师范大学历史文化学院博士研究生;宫秀华(1954-),女,吉林白山人,东北师范大学历史文化学院教授。

① 公元9年9月,在条顿堡森林附近,昆克提利乌斯·瓦鲁斯(Quintilius Varus)所率领的三支罗马军团以及大量辅助军遭到了日耳曼人精心准备的伏击,全军覆灭,瓦鲁斯本人也在这场战役中丧命。这是奥古斯都执政以来遭受到的最严重的军事灾难之一。

② 西方学者关于潘诺尼亚起义对行省统治的影响主要有两种观点,一种是强调这次起义改变了罗马治理该省的原有政策,促使罗马对伊利里库姆行省的分割,如Danijel Dzino, Illyricum in Roman Politics 229BC-AD68, New York: Cambridge University Press, 2010, pp.155-156;另一种是认为这次起义只是罗马征服潘诺尼亚进程中的最后一场战争,其结果只是罗马加强了对此地的控制,强调罗马治理政策的连贯性,如Péter Kovács, A History of Pannonia During the Principate, Bonn: Rudolf Habelt, 2014, pp.34-35.

③ 例如冯定雄(冯定雄:《罗马视域下的犹太起义》,《世界历史》2016年第6期)在论述帝国前期的众多起义中有所提到,他认为潘诺尼亚起义与犹太起义等并无差别,均无法推翻罗马统治;袁波、马钰涵在《帝国初期罗马放弃吞并日耳曼地区原因初探》,《辽宁师范大学学报》(社会科学版)2020年第4期的论文结语处补充提到,罗马放弃吞并日耳曼尼亚的次要原因是:潘诺尼亚起义等帝国前期的叛乱干扰了罗马帝国对日耳曼尼亚的军事行动以及反映了民众渴望和平的呼声。

④ 冯定雄:《罗马视域下的犹太起义》,《世界历史》2016年第6期。