《联合国海洋法公约》争端解决中可受理性的“功能性搁浅”:问题及应对

荆鸣 蒋奋

摘要:可受理性在海洋争端解决中具有抑制强制程序扩张适用的独立理论功能,实践中这一功能无从发挥。在《联合国海洋法公约》实践中,裁判机构对可受理性或敬而远之,或作时而严格、时而宽松的解释,造成可受理性“功能性搁浅”。《联合国海洋法公约》下可受理性的外延不明晰,涉及请求国资格的可受理性障碍解释空间过大,是导致其“功能性搁浅”的表面原因。实效主导海洋争端解决的逻辑是可受理性“功能性搁浅”的根本原因。基于此,《联合国海洋法公约》条款明确覆盖的可受理性障碍可与管辖权异议一并提出,与《联合国海洋法公约》条款以外国际法原则相关的可受理性障碍应单独明确提出。此外,衡平法原则偏袒小国的隐患需额外重视。

关键词:《联合国海洋法公约》;可受理性;“功能性搁浅”

中图分类号:D993.5文献标志码:A

文章编号:2096-028X(2021)03-0033-12

“Functionally stranded” admissibility in UNCLOS dispute settlement: issues and countermeasures

JING Ming1,JIANG Fen2

(1.Law School,Dalian Maritime University,Dalian 116026,China;2.Law School,Ningbo University,Ningbo 315211,China)

Abstract:

Admissibility has an independent theoretical function of restraining the expansion of compulsory procedures in maritime dispute settlement, which could not play its role sufficiently in practice. In the UNCLOS practices, the admissibility issues were either avoided or given strict/loose interpretations, which results in the “functionally stranded” admissibility.

The concept of admissibility under UNCLOS is not clear enough, especially the admissibility barriers related to the qualification of the launching state, which makes the superficial cause of “functionally stranded” admissibility. The effectiveness dominating maritime dispute settlement constitutes the root of “functionally stranded” admissibility. The admissibility barriers clearly covered by UNCLOS provisions can be raised together with the objections against jurisdiction; and the admissibility barriers related to international legal principles outside UNCLOS should be raised separately. The equity principles inclined to small states require additional attention.

Key words:UNCLOS;admissibility;“functionally stranded”

可受理性(admissibility)是除管轄权外国际争端解决中有关管辖争议的另一焦点。

[1]知名学者沙尼(Shany)将其表述为用以评价特定机构行使管辖权是否适当的一般框架(as a general framework for deciding upon the propriety of exercising such power)。[2]顾名思义,可受理性不同于管辖权问题,它更多地关系到管辖权的行使,而非是否存在。争端解决的实践中,首先默认影响可受理性的事由不存在,诉至某机构的争端及各项请求都被推定为具有可受理性,只有抗辩管辖权的一方明确提出这些事由,才有可能影响可受理性。[2]国际法院的官网将可受理性障碍概括为争端不存在、争端是政治争端非法律争端、未用尽当地救济,以及请求国不具有诉讼能力四类情形,[3]基本涵盖了影响可受理性的主要事由。

海洋法争端解决中,可受理性问题也应具有独立于管辖权的,阻却强制程序发生的理论功能定位。《联合国海洋法公约》(简称《公约》)第十五部分“争端的解决”没有对可受理性问题作出明确规定,导致这一问题在《公约》框架下争端解决的实践中莫衷一是。帝汶海调解案中澳大利亚提出了有关可受理性的抗辩,但未提出清洁手原则(clean hands doctrine),调解委员会(简称委员会)主动援引清洁手原则,对其进行解释,回避了可受理性障碍对《公约》强制程序的限制。可受理性的这一处境在其他实践中也颇为常见,阻却强制程序扩张适用的理论功能在实践中没能充分发挥,笔者称这一现象为“功能性搁浅”在海洋法争端解决的著述中,可受理性长期处于研究的边缘地位。然而,近年来《公约》争端解决框架下附件七仲裁已呈现被滥用的态势,中国的重要海洋权益也险些受其困扰,仅从管辖权层面试图阻拦《公约》强制程序的扩张,似乎有些力不从心。

因此,有必要从实践中的需求出发,对可受理性问题展开研究。

一、可受理性的“功能性搁浅”:理论和实践的错位

可受理性障碍在海洋争端解决中理应具有独立地位,作为区分于管辖权的另一安全阀,防止强制程序的扩张。然而,《公约》生效以来的实践中被告从未成功提起可受理性抗辩阻却强制程序。可受理性在《公约》争端解决的实践中陷入“功能性搁浅”,与其理论功能定位明显错位。

(一)可受理性问题的理论分类及功能定位

沙尼的定义揭示了可受理性与管辖权问题的本质差异,不同于针对特定机构的管辖权障碍,可受理性是针对争端或诉求而言的,阻却司法程序的功能对所有国际司法机构都适用,具有理论上的一般性。可受理性的本意是某一事項在实体、程序上均能通过司法途径解决,不存在因为这一事项在实体、程序方面的特殊性造成其无法通过司法途径解决的情形。[1]一个争端或诉求不可受理,意味着争端或诉求所涉事项不应通过司法途径解决,或由于程序缺陷,暂时还不能通过司法途径解决。对于前一种情形,原告理论上不能将该争端诉诸任何司法机构;对于后一种情形,程序缺陷消除之前,原告也不能诉诸任何司法机构。

实体意义上的可受理性障碍与程序意义上的可受理性障碍阻却司法程序的功能存在差异。在国际法院列出的四类不可受理的情形中,争端不存在、争端是政治争端非法律争端这两类是实体意义上的可受理性障碍,是终局(或接近终局)的可受理性障碍,只要争端的本质不变,不可受理的状态将一直持续,并实质地阻却司法程序的发生。未用尽当地救济,以及请求国不具有诉讼能力是程序意义上的可受理性障碍,如果日后程序上的要求得到满足,这类障碍是可能消除的。原告用尽当地救济后争端仍未得到解决,再诉诸国际争端解决程序,有可能启动相应的司法程序。除官网列举的四类外,实践中,联合国安理会介入也曾被视为影响可受理性的因素。国际法院有意避免作出与安理会相左的判决,安理会的介入曾阻却司法程序进行。以上事由中,是否用尽当地救济根据客观事实较易明确。争端的存在、法律争端的存在都很难通过有限的证据反驳。请求国的诉讼能力是一个相对主观的、实践中可作各种解释的事由。请求国不具有《公约》明确规定的资格的情况在实践中近乎不存在,提起抗辩的一方往往援引五花八门的原则,认为这些原则能成为可受理性障碍,阻碍原告提起相应诉求。

(二)帝汶海调解案对可受理性的处理

时间较近的帝汶海调解案中,澳大利亚提出的可受理性抗辩理由主要有二:其一,另一正在进行的司法程序可能对本案产生实质影响;其二,如受理此案,将直接导致对此前协议的违背。

两项理由存在逻辑上的层进关系,而且都与两国间在先的“非强制协议”(简称在先协议)《特定海上安排条约》(简称《安排》)相关,委员会在处理时也采实用主义立场,未将二者视作泾渭分明。这两项事由对应至

上述分类,都更接近于请求国提起程序的能力和资格。

1.敷衍了事——回应暂时搁置程序的请求

澳大利亚认为两国间存在《安排》,该协议的效力正在另一仲裁程序中等待决定。即使该协议可能被认定为无效,在该结论作出前也应推定为有效,委员会至少应搁置(stay)此案,待确认该协议效力后再考虑是否受理。委员会承认其无权决定协议的效力,但认为调解程序无需等待另一程序的决定。东帝汶并未请求委员会判断协议的效力,所以不会出现两个程序导致矛盾结论的尴尬局面。该协议的效力如何对本案的可受理性没有实质影响。

委员会的上述回应太过敷衍,而且逻辑上过于跳跃。推理中最为关键的一步依赖一个奇怪的预设,只要有关同一问题的两个平行的程序不会导致矛盾的结论,A程序就不影响该问题在B程序中的可受理性。这一命题在现存的国际法规则中近乎找不到依据。澳大利亚提出这一请求是想为其下一个主张——委员会受理此案将导致违背在先协议进行铺垫。就一般逻辑而言,欲表达违背一个在先协议会影响可受理性,确实需要考虑在先协议的效力问题。委员会通过表达协议的效力对东帝汶的诉求的可受理性没有影响,产生了将二者截然割裂的效果。

2.声东击西——偷换导致违背在先协议的主张

澳大利亚提出,委员会受理此案,会直接导致东帝汶背弃在先协议义务这一行为被合法化;东帝汶认为协议无效,其中的义务不需履行,背弃之并无不妥。奇怪的是,两国均未提出的清洁手原则实质地影响了本案有关可受理性的决定。澳大利亚提出的受理此案将使东帝汶因背弃协议获益的问题

,在委员会看来是常设国际法院默兹河改道案涉及的清洁手原则的另一形态。本案和默兹河改道案同在探讨“对双方有争议的协议的可能违背”(alleged breach)在《公约》争端解决中的法律后果(significance)。委员会的推理为先类比,再反驳:荷兰和比利时为保证默兹河有足够的水用于航行和灌溉,签订双边条约以控制用水,荷兰指控比利时违规取水,但自身存在类似行为,其指控未能得到支持。正如澳大利亚提出的,本案中协议的效力在另一仲裁程序中待定,对协议的可能违背不是一个确定事实,而清洁手原则尚不足以使“对一个效力不确定的协议的可能违背”阻却强制程序,故不影响本案中东帝汶诉求的可受理性。

委员会的推理一定程度上还依赖另一重要的国际法原则“约定必须遵守”。澳大利亚提出的受理此案将纵容东帝汶对协议的背弃,是提醒委员会注意,如开一国立约后企图反悔并重新谈判之先,不利于国际条约实践的可预见性。这一风险确实存在,如果准许反悔的门槛过低,可能致使很多谈判前功尽弃,也影响日后缔约国进行双边谈判,谋求解决争端的意愿。委员会认为清洁手原则还无法触及对一个效力待定的协议的可能违背,从中可解读出一个确定有效的条约才受“约定必须遵守”的保护这一意思。委员会没有提及这一影响深远的国际法原则,亦考虑到了国际社会的接受程度。

清洁手原则的作用与善意原则(good faith)类似,用以阻止自身行为同样恶劣甚至更恶劣的原告从被告的恶劣行为中得到补偿,在国际法中表现为阻止为不法行为的国家从其他国家相同或类似的行为中获益。[4]这一原则在实践中虽然屡见不鲜,但较多出现在个别意见或反对意见中,很少被用作判决的主要依据。澳大利亚的可受理性抗辩字面上与清洁手原则并无联系,委员会主动援引并类比适用,有司法能动之嫌,不符合严格意义上的合法性原则。另外,清洁手原则也非默兹河改道案的核心问题,委员会就这一部分的引述有些以偏概全,引述的是哈德逊(Hudson)法官的个别意见,并非主流的裁决结论。该案中比利时提出反诉,双方的诉求最终都未得到支持,更大程度上是基于双方的诉求在涉案协议中都找不到确切依据⑦。清洁手原则在该案的审理思路中未发挥主导作用。委员会夸大了这项衡平法原则在该案中的作用,这容易引起对该案价值倾向的误解。衡平法原则在实质正当性方面具备天然优势,因此常被一些裁判机构用来矫正司法中对形式合法性的过度执着而引起的不公平。但默兹河改道案的结论并非偏好衡平法中的正当性,而是严格遵循形式合法性的。

委员会的声东击西实质变更了澳大利亚的抗辩内容,将“受理此案可能导致违背在先协议”偷换为“受理此案将导致东帝汶从反悔中获益”。这一对被告抗辩内容的实质修改既未告知被告,也未征求其同意。修改后的诉求更为主观,更容易归入东帝汶的诉讼资格问题,解释空间较大。委员会事实上绕开了可受理性对帝汶海调解案程序的影响,使可受理性无从发挥作用。

(三)《公约》其他裁判机构判断可受理性的实践

自1994年《公约》生效以来,第十五部分第二节的强制程序被频繁提起。

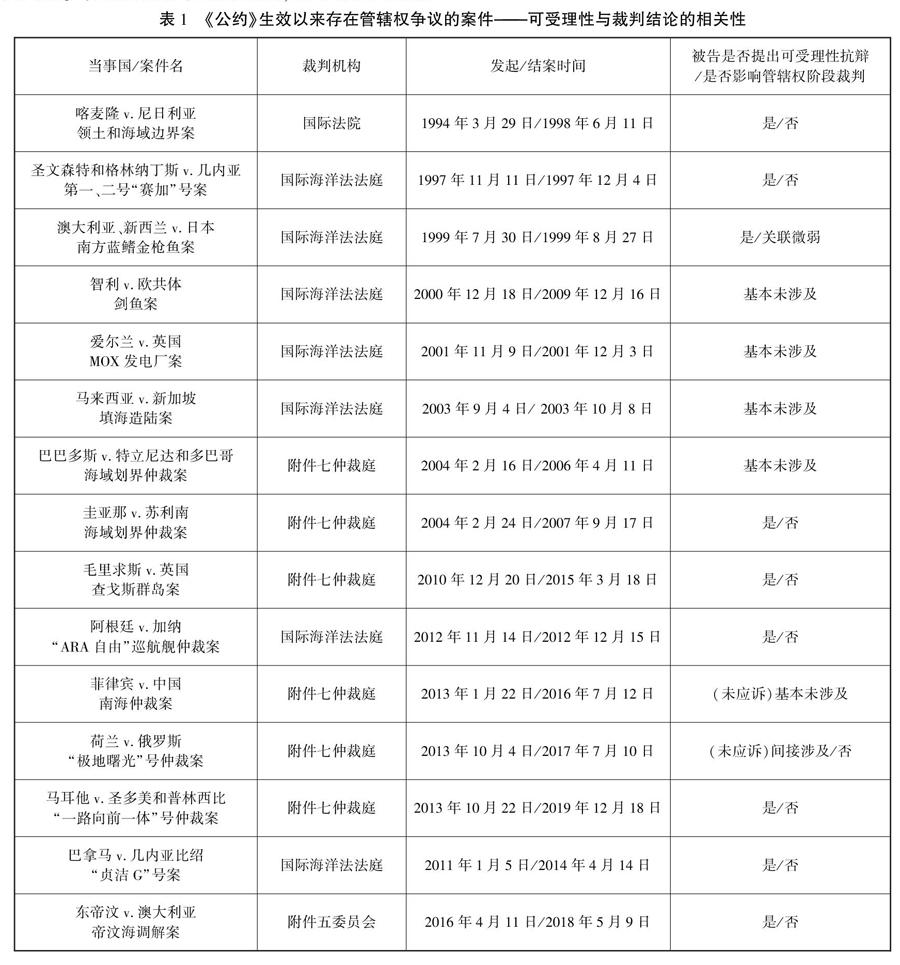

[5]6表1部分展示了可受理性与一些较为著名的实践的管辖权裁判结论的相关性,包括被告未应诉的南海仲裁案和“极地曙光”号仲裁案。

上述实践中,南方蓝鳍金枪鱼案、喀尼领土和海域边界案被告提出争端不存在;第二号“赛加”号案

和“贞洁G”号案提到未用尽当地救济;其余案件有关可受理性的抗辩都可归为请求国资格问题。裁判机构的处理路径主要有三:其一,回避可受理性争议,以其他理由判断管辖权;其二,对可受理性障碍作严格解释,认为被告的抗议达不到标准;其三,是第二个路径的反向表现,即对原告具有起诉资格所需满足的相应条件作极为宽松的解释。

1.有关争端存在及用尽当地救济的抗辩

仅南方蓝鳍金枪鱼案的结论是无管辖权,但与可受理性的关系微乎其微。该案中日本认为《南方蓝鳍金枪鱼保护公约》对该争端的覆盖足够全面,日本与新西兰、澳大利亚在该协议下解决争端即可,《公约》意义上争端已经不存在(moot)。自愿程序的优先适用是否直接导致该争端不具有可受理性,这一问题存在理论争议。法庭不认同争端不存在的说法,但未就优先程序与可受理性的关系发表意见,采取回避态度。法庭依据第281条作出无管辖权的结论,但并非是可受理性阻却了强制程序发生。

除南方蓝鳍金枪鱼案外,喀尼领土和海域边界案也属于曾签订在先协议的情形,尼日利亚据此提出不存在争端。国际法院认为尼日利亚未阐释协议的来龙去脉和内容,论证不够充分。这是对可受理性的“高门槛”解释,即对确实存在的障碍需要被告以足够令人信服的方式提出,才纳入考虑。第二号“赛加”号案中,几内亚认为原告没有用尽当地补救方法。《公约》第295条对用尽当地救济作出了规定,国际海洋法法庭只需对这一条文作宽松解读,就不再影响原告资格。“贞洁G”号案中,几内亚比绍基本重复了第二号“赛加”号案的抗辩理由,国际海洋法法庭的应对逻辑也如出一辙⑦。

2.部分有关请求国资格的抗辩

有关请求国资格的抗辩可大体分为三类:涉及一般法律原则的适用的、涉及《公约》特定条文的解释或适用的、不涉及明确的一般国际法的。最后一类往往不好判断是否属于可受理性问题,很少被裁判机构重视或充分论证,经常被纳入管辖权问题一并处理。裁判机构对前两类的处理,则是通过或回避,或进行时而严格、时而宽松的解释路径实现的。

裁判机构对案件涉及的一般法律原则如何处理?“ARA自由”巡航舰仲裁案中,加纳提出该争端没有达到需作出临时措施的紧急程度(urgency),国际海洋法法庭如作出临时措施,有违必要和适当原则(necessity and appropriateness)。法庭将管辖权与可受理性连同该案的实体问题一并判断,案情符合迅速释放的一切事实特征,这一原则无法阻却临时措施作出。法庭没有直面必要和适当原则与可受理性的关系。而圭苏海域划界仲裁案中,苏里南提到了委员会主动适用的清洁手原则。仲裁庭引用默兹河改道案哈德逊法官的个别意见时指出,这一原则的精髓在于衡平法救济对制止持续性侵害的价值。虽然圭亚那也存在违法行为,不具有清洁之手,但届时圭亚那的侵害已经停止,不是侵害仍在继续的情况,故不适用这一原则。这相当于为清洁手原则的适用确立“高门槛”,使之无法适用。

裁判机构对案件涉及的《公约》条文如何处理?较常见的是《公约》第283条,裁判机构对该条文的解释非常宽松。查戈斯群岛案中,英国提出争端方尚未就争端交换意见,因此该争端不具有可受理性。仲裁庭认为《公约》对交换意见作出规定,是为避免被告对争端太过惊讶而无法作出适当的回应,至于交换意见需要涉及哪些内容,只要提到谋求解决争端的方式就应满足。“极地曙光”号仲裁案中,仲裁庭认为《公约》第283条甚至不要求争端方的沟通触及争端的实体问题,这难免让人产生“走过场”的疑虑。“一路向前一体”号仲裁案中,仲裁庭参考了这一解释,在沟通极为有限的情况下作出了交换意见已完成的认定。争端方只要就争端进行過沟通,就被视为已经交换意见。这一“低门槛”解释使《公约》第283条从未在实践中成为真正的可受理性障碍。

二、可受理性“功能性搁浅”的原因和症结

裁判机构对可受理性抗辩谈虎色变,或作“高门槛”解释;对第283条来者不拒,极为宽松。这些处理路径造成可受理性“功能性搁浅”,对上述实践的管辖权结论影响极小。笔者以实践为基础,归纳可受理性“功能性搁浅”的表面、深层原因,并反思其中的困境和隐患。

(一)《公约》下可受理性与管辖权外延界限不明

《公约》第288条对管辖权问题作出了专门规定,但未提及可受理性问题。实践中可受理性的“功能性搁浅”一定程度上可归因为这一问题的外延并不明确,与其他管辖权抗辩存在交织。

1.狭义的管辖权争议与可受理性争议的理论区别

管辖权(jurisdiction)在拉丁语中的表述是jus dicere,指法律上的某种权威或资格,广义的管辖权还包括国家管辖权、行政管辖权等,狭义的管辖权多指司法管辖权,即以法院为代表的司法机构审理案件和作出裁判的权力和能力。[6]国际争端解决中,管辖权表现为国际司法机构具有审理某一特定争端,并对其作出裁判的合法性依据。国际司法机构对某一争端或诉求不具有管辖权,意味着该机构对特定争端或诉求缺乏审理需要的合法资格或能力。A机构对某一争端不具有管辖权,原告如诉诸B机构,B机构可能有管辖权。管辖权障碍针对特定机构而言具有特定性。

《公约》第288条前两款规定第十五部分的裁判机构对涉及《公约》的解释或适用、与《公约》目的有关的国际协定的解释或适用的争端具有管辖权。结合管辖权障碍的特定性,成立特定机构的文件是解释该机构管辖权的最权威依据。《公约》框架下的管辖权争议可概括为依据《公约》第十五部分提出,与《公约》或涉及《公约》目的之国际协定的解释或适用相关的,针对这一部分裁判机构的审理权限和资格的异议。这些异议即使可能与可受理性抗辩交织,也应被视为管辖权问题。

2.实践中身份较为明确的管辖权异议

上述实践中,除被告未应诉的两案,其余案件被告均正式提出管辖异议。“极地曙光”号仲裁案中,俄罗斯以外交照会的方式向荷兰表达了不接受仲裁程序的立场,仲裁庭在第4号程序令中将其视为管辖权抗辩。南海仲裁案中,中国虽发布了关于管辖权问题的立场文件,[7]但未将其作为答辩状,仲裁庭也未将其视为答辩状;由于声明中表达管辖权存在争议的内容可能引起下一轮辩论,于是产生适用《程序规则》第25条第2款的效果,声明中管辖权争议的内容仍可能在后续程序中充当抗辩理由。这些异议或立场的理由,与可受理性(争端本身)相关的包括三类:第一,争端的本质属性不适格;第二,涉及争端的自愿程序应优先适用;第三,直接提出争端缺乏可受理性。

第一类理由强调争端不是《公约》第288条前两款中的有关《公约》解释或适用的,或与《公约》相关的其他协议的解释或适用的争端,而是经包装的其他争端(如领土争端)或混合争端。圭苏海域划界仲裁案、查戈斯群岛案、南海仲裁案涉及这一问题。第二类强调《公约》第十五部分第一节中的自愿程序具备优先性,认为争端方的协议符合第281条或第282条,能排除强制程序。南方蓝鳍金枪鱼案、剑鱼案、MOX发电厂案、新马填海造地案及巴特海域划界仲裁案涉及这一问题。二者都是较为典型

的管辖权争议,既符合《公约》第288条对属物管辖权的规定,也符合针对机构的特定性要求。这两类理由尽管是就争端自身提出的,但直接落入《公约》对管辖权的规定,而且与争端方独特的谈判历史紧密相关。这一独特性与可受理性障碍的一般性并不符合。可受理性问题在后者中间接涉及,在帝汶海调解案、南方蓝鳍金枪鱼案中都充当了可受理性抗辩的逻辑前提,但管辖权争议更为直接。

3.被告“能驳就驳”的抗辩策略

《公约》没有对可受理性问题作专门规定,被告不懂得如何运用这一抗辩,裁判机构也难以处理,是可受理性“功能性搁浅”的表面原因。诸多被告碍于知识和时代的局限,并不清楚可受理性的外延界限,采取“能驳就驳”的应诉策略,非但没能澄清这一问题,反而加剧了理论混乱。

因没有成功先例,被告似乎也不敢期待一个争端仅因为缺乏可受理性被裁判机构拒之门外。因此,可受理性在被告的管辖抗辩中出现频率极高,但相关论证并不充分,有关这一问题的深入理论研究也较为匮乏。被告有关可受理性的诸多抗辩中,有一些经斟酌辨析后并非可受理性问题。

喀尼领土和海域划界案中,尼日利亚提出的抗辩既有一般国际法的内容,也有与《公约》条款解释和适用相关的内容,多处表达同时提到管辖权与可受理性。原告未努力达成划界协议是否属于可受理性问题?国际法院的推理分两步走:其一,双方的划界争端同时涉及巴卡西半岛的主权问题,属于同时触碰两项法律争议的争端,这类争端中,两项争议的先后次序应由法院决定;其二,《公约》对第73条和第84条下的事项规定了预先协商(prior negotiations)的义务,但按照《国际法院规约》(简称《规约》)第36条,预先协商的义务不应视为可能影响法院管辖权或案件可受理性的声明(declarations)的一种。该案中国际法院将《规约》置于《公约》的争端解决机制之上,当争端依照《规约》具有可受理性时,从《公约》条款而来的争议可忽略不计。

第二号“赛加”号案中,几内亚提出“赛加”号与船旗国缺乏《公约》第91条第1款要求的真正联系(genuine connection);与《公约》具体条款相关的问题应属于狭义的管辖权范畴。几内亚还提出该船的船员并非原告的国民,原告保护船员的请求缺乏国际法依据。这不贴近一般法律原则,也不涉及明确的《公约》条文的诉求,是否是可受理性问题存在争议,法庭对此近乎避而不谈。类似地,“ARA自由”巡航舰仲裁案中,加纳提出扣押该舰的直接原因是在开曼群岛注册的NML公司享有对阿根廷政府的到期债权,所涉争端是纽约州法和加纳法的冲突造成的,是个冲突法问题,无关《公约》的解释和适用。这一抗辩也并不意外地被忽略了。

4.可受理性“受制于”裁判機构的现实矛盾

可受理性障碍根源于争端或诉求,如某争端或诉求不具有可受理性,理论上任何裁判机构都无法受理。然而某争端或诉求是否具有可受理性,实践中又由裁判机构来判断。可受理性问题的理论独立性与其实践中受制于裁判机构的情况存在固有冲突。这一问题的外延又不甚明确,裁判机构也很难胸有成竹。正常情况下,裁判机构对其自身的管辖权具有更强的自信心和话语权,对某一争端或诉求在一般意义上是否具有可受理性,则略显底气不足,不愿作出不可受理的笼统结论。这也是爱惜羽毛的表现,避免遗人太过草率的印象。

以不具有可受理性终结的实践在《公约》下尚未得见,在其他国际争端解决的实践中也极为罕见。而极为罕见的实践在国际社会中引起的效果也并不理想。西南非洲案(第二阶段)中,国际法院以诉求对原告的权利或利益无影响(have no legal right or interest)为由作出不具有可受理性的裁决,造成其权威在相当长的时间内备受质疑,国际法院因此陷入20年的实际停滞状态。《公约》1994年生效时,这一事件的阴影还未完全退去,强制程序的裁判机构

对可受理性的判断就更为临渊屡薄。

(二)实效主导海洋争端解决的逻辑

可受理性问题的外延不明仅是其“功能性搁浅”的表面原因,裁判机构希望促成争端解决的主观考量才是深层原因。实效原则长期主导海洋争端解决的逻辑,在沃尔夫鲁姆

(Wolfrum)法官的演讲之后更为甚嚣尘上,在多项实践中为强制程序的扩张适用推波助澜。

1.实效的便利性和优越性

不可否认的是,裁判机构处理一项争端的实效是国际社会评价其权威的重要标尺。西南非洲案中国际法院难得地秉持司法克制,却遭来对其权威的猛烈质疑。就管辖权的结论而言,

上述案件中仅南方蓝鳍金枪鱼案结论为无管辖权,其余案件裁判机构均确立了管辖权并进入实体审理阶段,也在一定程度上反映出《公约》裁判机构对实效的执念。在可受理性问题外延不明,可能与管辖争议存在交织的情况下,与其花费相当的时间厘清这一界限,裁判机构更倾向于回避这一问题,借助其他问题的推理回应管辖权异议。这一做法既能节省时间,也能免遭不作为、不创造实效的批评。

举例而言,裁判机构对第283条的解释极为宽松,与对其他可受理性障碍的或严格解释、或避之不及的态度大相径庭。这一态度是实效主导其逻辑的表现。《公约》强制程序的启动很多时候出于单方意愿,附件七的仲裁程序尤其如此。被告即使积极应诉,配合参与了强制程序的全过程,内心的真实想法也颇为抗拒。交换意见是一项双向义务,需要被提起争端的一方配合才能完成。如果交换意见的义务未履行能阻却强制程序,会极大地增加争端方恶意拒绝或延迟交换意见的可能性。裁判机构出于对实效的执念,只得在严格和宽松的解释方法之间来回跳跃。

2.实效的相对性和局限性

实效究竟如何,可以从不同维度得出不同结论,没有绝对的评判标准。查戈斯群岛案仲裁庭裁决英国违反《公约》的相关条款,同时建议争端方在主权框架内,针对该海洋保护区进行谈判,以就海洋环境保护达成能接受的安排;而英国也承诺在查戈斯群岛未来不作军事用途的情况下将其主权归还毛里求斯。这一结果看似皆大欢喜,却使此前的仲裁近乎流于形式,增进了争端方就同一问题重新进行谈判的动力,也暴露了仲裁的实效不过尔尔。南海仲裁案再次呈现这一尴尬局面,实体裁决公布后中国仍然坚持不接受、不参与的立场,但对菲律宾总统杜特尔特推进的新一轮和平谈判表示欢迎,并对菲律宾各项事业进行热心的援助,争端的最终解决仍需回归双边谈判的轨道。

《公约》附件下的不同强制程序的制度定位不同,评判其实效的标准也相应不同,帝汶海调解案的实效可谓十分乐观。附件五强制调解本身就是一种制度化的谈判,委员会的任务无非是组织、鼓励并推动争端方的对话,在必要时提供协助以促成争端的最终解决。[8]程序参与的强制性与结果接受的自愿性有机统一是强制调解的显著特点,委员会只能帮助争端方厘清争议核心并催化相互妥协的意愿,不能发挥能动作用,更不能左右争端方的意思自治。在委员会的协助下,澳大利亚与东帝汶迅速达成并签署了大陆架和专属经济区划界协议,也明确了帝汶海资源开采问题上的未来合作框架。除大日升管道建设,双方在帝汶海的一系列争端可以说都通过调解得到实质解决,也为日后双边关系建设打下良好基础。争端方对最终达成的协议均表示欢迎和愿意遵守,此案因此被一些学者评价为未来海域划界的标杆式范例。[9]但这一乐观的结局有其特殊性,无法复制,也不宜放大。

3.放大实效的困境和隐患

将实效奉为圭臬,在理论和实践中问题重重,绝非上策。首先,裁判机构在判断管辖权与可受理性时,对强制程序能否产生解决争端的实效不能精准确定,只能根据有限的事实证据推测。当证据明显有限甚至不足时,进行这一推测的逻辑极为不周延。在管辖权与可受理性存在交织的情况下,如裁判机构对管辖权已有初步判断,过度强调实效更容易造成对可受理性问题的忽视。帝汶海调解案和南方蓝鳍金枪鱼案中争端方曾签订在先协议,已尝试协议中的一些途径未能解决,不代表其他途径无法解决;经年累月的谈判未能解决,也不代表再次谈判仍无法解决。所谓实效的考量更多是一种不得不管的“强迫症”式的使命感,而非争端能通过强制程序得到妥善解决的理性分析。

更为致命的是,这一使命感经沃尔夫鲁姆法官

的“官宣”后急剧膨胀。一些裁判机构已很难辨认其推理中病态的逻辑不周延,暴露希望以一纸文书改变历史的造法冲动。2021年1月28日作出的毛里求斯与马尔代夫海洋划界案管辖权争议判决中,国际海洋法法庭代为宣布国际法院咨询意见的权威的行为震惊国际社会。国际裁判机构作出的司法决定是国际法的辅助渊源,理论上仅约束争端方,即仅具有功能性造法的效果,不产生先例的示范效应,更不能以个案发展国际法。[10]然而,《公约》生效后,第十五部分第二节的强制程序被频繁提起,附件七仲裁已具备相当程度的强制属性。[5]6-7个别裁判机构组成人员在短时间内经多次任命,上述不周延的逻辑被重复适用,病态的结论也随之反复出现。存在瑕疵的功能性造法逐渐向畸形的规范性造法靠近,[11]可受理性的命运恐将由“功能性搁浅”蜕变为“终身性雪藏”,再无人问津。这对于海洋争端解决乃至国际法的发展极为危险。

4.实效与合法性的对立统一关系

国际法的运行整体上仍以主权国家的意志为基础,司法活动中的造法行为在合法性和正当性方面存在先天赤字。[12]就功能性造法而言,如某争端方始终明确坚持不接受裁判机构的强制程序,裁判机构还强行管辖并作出裁判结论,将直接挑战作为国际法运行基础的国家同意原则(consent)。而主权国家的同意是裁判机构作出有效裁判,形成有效射程的合法性和正当性基础。这一基础的匮乏无法通过实效进行补强。一个强制程序无论如何有效,不该由其管辖的事项也不能因其有效而当然地由其管辖。即使争端解决中個案实效发展到极致,功能性造法的合法性和正当性赤字仍无法解决。

对实效的考量有其积极作用,但考量实效应放眼长远。实效性与合法性、正当性的关系并非此消彼长,而是相互影响,共存共生。[13]为追求短期实效,暂时回避可受理性障碍,就个案而言可能有助于解决当下争端。然而,以牺牲合法性和正当性为代价追求实效的处理方式如被频繁重复,长远看来将侵蚀《公约》相关制度,更无从保障个案的有效射程。[14]50盲目推崇实效原则不值得提倡。

三、可受理性“功能性搁浅”问题的应对

可受理性在实践中的“功能性搁浅”与其外延在《公约》下不明确有关,但更深层次原因在于实效在争端解决整体逻辑中根深蒂固。放大实效将纵容强制程序的扩张,挑战主权国家同意原则,危害国际法的发展。为应对上述困境,笔者提出如下对策。

(一)厘清《公约》下可受理性问题的外延

可首先为可受理性问题的外延划定一个大体界限,澄清其理论独立地位。参考国际法院已认可的五类情形(含安理会介入),笔者认为《公约》中与可受理性相关的条款主要包括第十五部分第283条交换意见的义务、第291条使用程序的机会、第293条适用的法律、第295条用尽当地补救方法、第298条适用第二节的任择性例外[第1款(c)项涉及安理会介入],以及第十六部分“一般规定”中第300条诚意和滥用权利。

1.各条款与可受理性的关系

请求国诉讼资格是一个较为主观、解释空间较大的程序性事项。笔者将这类条款单独分析,其余一并分析。当《公约》条款涉及可受理性问题时,这些潜在的可受理性障碍都同时落入《公约》第288条规定的属物管辖权范畴。这些条款涉及的事项既可能构成管辖权争议,又可能成为可受理性争议。

第一,涉及请求国资格的条款应如何处理?第291条是对有能力使用本部分程序的主体的直接规定,“对各缔约国开放”,同时“仅依本公约具体规定对缔约国以外的实体开放”。实践中,非缔约国提起强制程序的案件尚未得见,而且非缔约国可以通过加入《公约》排除这一条文对可受理性的限制。因此,这一规定更多是形式意义上的。第283条的交换意见在程序意义上有其价值。由于争端方是否积极交换意见影响到原告能否就这一争端提起相应程序,可以说交换意见是涉及请求国资格的条款。第293条是对裁判机构的法律适用要求,第1款规定只能适用《公约》和与《公约》不相抵触的一般法律原则;第2款规定经争端方同意,可以适用公允和善良原则。如果裁判机构适用了这两款规定以外的规则和原则,或适用第2款中的公允和善良原则时没有征得争端方同意,也可能构成可受理性障碍。这关系到裁判机构管辖权的行使,同时关系到请求国已经提起争端后继续进行程序的资格。第300条规定缔约国应诚意履行根据本公约承担的义务,应以不致构成滥用权利的方式,行使本公约所承认的权利、管辖权和自由。如果任一争端方滥用权利,违背这一条规定,滥用权利的争端方提起争端将面临障碍,这也应属于可受理性问题。

第二,请求国资格以外的条款应如何处理?第283条对交换意见的规定还涉及请求国资格以外的可受理性问题。其字面意思隐含“存在一项法律争端”的前提。第1款“如果缔约国之间就本公约的解释或适用发生争端”隐含了“需存在争端”这一前提,第2款“如果解决争端的程序已经终止,而争端仍未得到解决”隐含“争端是一项法律争端”这一前提。这是国际法院列明的前两类实体意义上的可受理性问题。第295条对用尽当地救济的规定与国际法院列举的基本一致,强调《公约》争端解决机制的补充性功能定位。第298条以例外的方式排除了强制程序对一些情况的适用,第1款(c)项提及国际法院的实践中也曾出现安理会介入的情况。

2.应对《公约》条款对可受理性的影响

当《公约》条款与可受理性问题的对应十分确切,不涉及其他国际法原则时,被告提出针对管辖权的抗辩就可基本覆盖相应条款涉及的可受理性问题。中国在面临类似情境时,也可紧扣《公约》条款,直接针对裁判机构的管辖权提出异议,在提出管辖权异议的同时,一并提出可受理性抗辩。

第一,应对《公约》条款覆盖的可受理性问题,应紧扣管辖权异议。第283条规定的交换意见还关系到争端解决的实效。因此,裁判机构在实践中对于交换意见的认定具有明显的倾向性。我们在面临其他国家的挑衅诉讼时,如对交换意见的请求置之不理,可能产生在《公约》程序性义务的细节上贻人口实的风险。对于这类请求,可以适时适度回应,通过非常简洁的形式就争端进行沟通,谨慎措辞,同时明确表达对强制程序的不接受态度,就争端内容进行的沟通不能代表我们对后续程序的任何态度。依照《公约》第293条对适用的法律的规定,国际法原则可能作为裁判机构审理案件的依据,但裁判机构适用的国际法原则不能与《公约》相抵触,而且以公允和善良原则为依据进行裁判需经争端方同意。《公约》没有规定提起程序的争端方不能为性质相同或类似的不法行为,第300条对诚意履行和禁止滥用权利的规定虽然在内容上相关,但需要提起争端的一方的行为达到滥用权利的程度。如果一方存在类似的不法行为,但没有达到滥用权利的程度,清洁手原则的适用就可能造成与《公约》内容的抵触。因此,帝汶海调解案和圭苏海域划界仲裁案涉及的清洁手原则可归入第2款中的公允和善良原则,这一原则的适用应当经过当事方同意。帝汶海调解案中,委员会未经争端方同意,主动援引清洁手原则的做法存在争议。未来如面临类似情形,我们可主张裁判机构适用法律违背《公约》第293条,据此对其进行抗辩。海域划界属于可通过第298条的声明排除的情形,中国已依据该条第(1)款(a)项(i)目作出相应的声明。如恐日后再生争端,可选择合适的时机,再以声明方式明确意图排除的事项,并将导致对中国不利裁判的事项尽可能纳入其中。

第二,《公约》条款涉及的一般法律原则,需针对具体情形作个案分析。第293条和第300条除关系到请求国资格问题,还分别在法律适用、争端方行为两个方面涉及一些与《公约》相符合的重要国际法原则对争端方的约束。这一问题未被国际法院单独分类,但在实践中频频出现。文明国家认可的国际法原则在《维也纳条约法公约》中是一项独立的国际法渊源,其对可受理性的影响也不容小觑。但与《公约》中相应条款相较,国际法原则呈现明显的模糊性。哪些国际法原则可能与可受理性问题相关非常难以划定,只能通过对实践的考察和梳理,具体分析每一原则与可受理性问题的相关性。圭苏海域划界仲裁案与帝汶海调解案的裁判机构都涉及清洁手原则对可受理性的影響,足见这一原则在可受理性问题中的重要性。上述实践涉及的善意原则、必要和适当原则对于请求国提起、继续程序的资格也具备一定影响。笔者从帝汶海调解案的推理中解读出的“约定必须遵守”原则,也具备重要的程序意义。这些原则只有在与《公约》不冲突或可能冲突但当事方同意时,才能作为裁判依据,影响争端的可受理性。与这些原则相关的可受理性障碍,因为涉及《公约》条款,也与管辖权异议具备一定的联系,但这种联系不及上一类紧密。这些原则涉及的可受理性障碍呈现的理论独立性较为明显,建议独立提

出, 这样可以避免裁判

机构回避可受理性障碍,将其直接纳入管辖权异议打包处理。

(二)总结国际法原则在实践中的适用规律

除上述原则,还有哪些国际法原则可能影响可受理性?这一研究已超出《公约》内容的范畴。

1.总结国际法原则在实践中的适用规律的必要性

以清洁手原则为代表,诸多国际法原则具有较强的衡平法色彩。衡平法原则强调的公平和对等对弱者存在一定程度的袒护,在没有更为清楚明确的规则时,这类原则很可能对小国有利,大国反而动辄得咎。这类原则的内容又较为模糊,裁判机构有很大裁量空间,被告明知牵强附会,却又有口难辩。在一些问题上采取模糊处理的策略似乎对中国有利,[15]但这一问题不然,因为裁判机构重视实效,偏好行使管辖权,继续强制程序。在可受理性问题的外延不明晰的情况下,如不澄清可能被作为裁判依据的《公约》以外的国际法原则,可受理性就更容易被裁判机构用于对管辖权的兜底和补缺。

因此,我们适时发声,及时提醒裁判机构《公约》允许的国际法原则外延界限,对

预防其他国家恶意诉讼及被提起恶意诉讼后在程序阶段维护中国的各项权利,进而捍卫实体海洋权益极为必要。

2.实践中《公约》未作规定的国际法原则的适用

在《公约》框架下,清洁手原则在圭苏海域划界仲裁案和帝汶海调解案中都有适用。在《公约》以外,国际法院的实践中这一原则出现频率较高,大多数实践将这一原则作为可受理性障碍独立处理。其源头默兹河改道案中,哈德逊法官提到寻求衡平法救济的当事国自身也须问心无愧,国际法不能堂而皇之地背离公平原则

。在军事和准军事活动案、在被占领巴勒斯坦领土修建隔离墙的法律后果的咨询意见案(简称隔离墙咨询案)、伊朗诉美国石油平台案(简称石油平台案)中,这一原则都被视为可受理性问题,并被作为独立问题延伸和扩展。

军事和准军事活动案中,施韦伯(Schwebel)法官提出尼加拉瓜发起针对萨尔瓦多的武装攻击,原告的手并不清洁,但在其他法官看来,尼加拉瓜发起的攻击与美国之后对尼加拉瓜的攻击不可同日而语,所以清洁手原则不适用,不影响可受理性。这相当于对清洁手原则的“高门槛”解释,要求提起程序的原告曾为的不法行为与被告的行为在损害结果上接近或对等。隔离墙咨询案中,以色列认为修建隔离墙是为阻止针对以色列及其居民的暴力行为,而巴勒斯坦对这些行为负有责任,因此不应通过国际法院寻求针对其不良行为的后果的救济。国际法院认为,咨询意见是经联合国大会请求面向大会作出,而非面向某一国家,一国的手不清洁不足成为拒绝请求的理由

。这相当于宣布清洁手原则只适用于诉讼程序,不影响咨询程序的可受理性。石油平台案中,美国援引伊朗的不法行为,请求法院驳回伊朗的诉求,而没有主张该案不可受理。国际法院认为美国没有明确提出针对可受理性的抗辩,因此未考虑清洁手原则对可受理性的影响。

这些实践表明清洁手原则是影响可受理性问题的独立事由。被告在作出可受理性抗辩时,需单独、明确地提出,才可能被裁判机构考虑。但这一可受理性障碍门槛较高,且仅适用于特定程序,很难真正阻碍强制程序。帝汶海调解案也有类似情形,清洁手原则从未主导任何一项实践的审理思路,基本都出现在个别意见或反对意见中,可见裁判机构对这一原则的立场整体上较为克制。正常情況下,这一原则无法就可受理性问题呼风唤雨。

应妥善运用国际法原则进行可受理性抗辩。清洁手原则的实践较为充分,当自身存在不法行为的原告提起挑衅诉讼时,我们可提出这一原则,在抗辩理由中将其与管辖权异议分离,明确而独立地强调原告行为造成损害的程度之大、状态之持续,足以影响可受理性。而隔离墙咨询意见案、石油平台案中,有关可受理性的抗辩没有得到支持,和被告提出这一原则的方法瑕疵有关。如在未来面临类似情形,我们需格外注意这一原则的使用方法,明确独立地提出针对可受理性的抗辩,同时需注意这一原则的适用范围。在其他争端方使用这一原则,提出可受理性问题的方法存在瑕疵时,也可考虑及时指出其使用方法的疏漏,借助既有的实践提醒裁判机构该争端方的律师水平,从应对格调上占据上风。

可受理性的“功能性搁浅”也非百害而无一利,我们对此应采扬弃之策,趋利避害,察觉裁判机构有造法冲动时,适时提醒该机构帝汶海调解案之前大多数实践对于这一原则的克制立场。在实效的主导下,可受理性障碍在海洋争端解决中发挥的作用极为有限。在遭遇一些国家的不法挑衅时,如坚持避之不及,谈虎色变,可能会放大《公约》实效的反作用,在后续谈判中被赢得有利裁决的一方漫天要价。为此,在厘清可受理性问题在《公约》框架下、《公约》以外的国际法原则中外延的基础上,某些情况下可考虑以《公约》相关制度为武器,及时提出初步反对意见,有力抗辩裁判机构的管辖权和争端诉求的可受理性。若裁判机构置若罔闻,明显背离《公约》要义和《维也纳条约法公约》解释规则,其结论在国际法上难以形成有效射程,[14]49-50不具有功能性造法的实效,届时仍可据此拒绝执行。

最后,不能忽视衡平法原则可能偏袒弱小国家这一情况。尽管可能作为裁判依据的衡平法原则数量上并不多,但仍可能导致对中国不利的裁判。

四、结语

委员会作出的管辖权与可受理性决定中,多处推理颇具争议。委员会主动引入清洁手原则,回避可受理性障碍,导致强制程序扩张适用。有关可受理性的研究长期未受重视,造成实践中的困惑久久无解,可受理性“功能性搁浅”一直持续。

海洋争端解决中,实效至上的审判逻辑增加了促成畸形规范性造法的风险,但对于间接调整国际社会的严重不均衡也具备一定积极意义。[16]然而,较之众多隐患,这一微弱的积极意义能在多大程度上推动国际社会向较为均衡的方向演进,实在很难预估。笔者还原可受理性的理论功能定位在帝汶海调解案及其他《公约》实践中明显脱节的现状,归纳可受理性在海洋争端解决中“功能性搁浅”的原因,反思其中的问题并试图厘清《公约》内外可受理性问题的外延,希望为中国妥善应对当下局势、在关键时刻抗辩管辖权增添一把利器。

参考文献:

[1]王林彬.论国际法院管辖争议中的可受理性问题[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2007,35(3):57.

[2]SHANY Y.Questions of jurisdiction and admissibility before international courts[M].Cambridge:Cambridge University Press,2016:8.

[3]王铁崖.国际法[M].北京:法律出版社,1995:568-569.

[4]CHENG B.General principles of law as applied by international courts and tribunals[M].Cambridge:Cambridge University Press,1953:155.

[5]刘衡.《联合国海洋法公约》附件七仲裁:定位、表现与问题——兼谈对“南海仲裁案”的启示[J].国际法研究,2015(5).

[6]GARDER B A.Blacks law dictionary[M].London:Thomson West,1999:867.

[7]Chinas position paper on South China Sea[EB/OL].(2014-12-07)[2019-12-31].http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-12/07/content_19037946.htm.

[8]MERRILLS J G.International dispute settlement[M].5th ed.Cambridge:Cambridge University Press,2011:65.

[9]SCHLEICH A M.The historic 2018 Maritime Boundary Treaty between Timor-Leste and Australia[EB/OL].[2019-12-31].https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-573%20Sch lei ch.pdf.

[10]张华.反思国际法上的“司法造法”问题[J].当代法学,2019,33(2):137-149.

[11]奥本海.奥本海国际法(第一卷第一分册)[M].詹宁斯,瓦茨,修订.王铁崖,陈公绰,汤宗舜,等译.北京:中国大百科全书出版社,1995:24.

[12]古祖雪.国际造法:基本原则及其对国际法的意义[J].中国社会科学,2012(2):127.

[13]TREVES T.Aspects of legitimacy of decisions of international courts and tribunals,in legitimacy of international law[M].South Carolina:Springer,2008:171.

[14]荆鸣.论南海仲裁案实体裁决中岛屿和岩礁判断基准的瑕疵[J].中国海商法研究,2018,29(1).

[15]JING M.Seeking an appropriate expression of “historic rights” in the law of the sea[J].The Foundation of Law and International Affairs Review,2020(1):84-101.

[16]CRAVEN M.What happened to unequal treaties?The continuities of informal empire[J].Nordic Journal of International Law,2005(74):335,382.

收稿日期:2021-01-24

基金項目:2017年度国家社会科学基金重大项目“中国海权发展模式及海洋法制完善研究”(17ZDA145),2018年度国家社会科学基金重大项目“构建人类命运共同体国际法治创新研究”(18ZDA153)

作者简介:荆鸣(1994-),女,辽宁辽阳人,大连海事大学法学院行政法专业博士研究生,联合国粮农组织渔业与水产司实习研究人员,纽约大学亚美法研究中心助理研究人员,E-mail:mj2164@nyu.edu;蒋奋(1981-),男,浙江宁波人,法学博士,宁波大学法学院教授,E-mail:jiangfen@nbu.edu.cn。