国内外数学类MOOC发展的非参数差异比较分析

王璐 杨洋 高炅

摘 要: 研究数学类MOOC国内外发展差异有利于比较大学数学在线教育的国内外差异特征,并从中获得提高国内数学类MOOC发展质量的参考建议。基于行为理论分析框架,从教师行为和学生表现两个角度出发,使用非参数检验曼-惠特尼U检验与两独立样本的K-S检验研究了国内外大学数学类MOOC在课程时长、课程难度、选课人数、完成情况等方面的差异性,发现:国内外数学类MOOC在考试成绩中各部分的构成比例、学生学习笔记数量与学生参与讨论等方面存在明显的差距。国内教师一方面应在符合数学类课程特点的MOOC课程教学设计中尽量提供个性化的学习方案,另一方面应在MOOC教学中将大规模的单向在线知识传授模式转变为传授与交流的双向互动模式。

关键词: 大学数学课程;MOOC;非参数统计;曼-惠特尼U检验;K-S检验;行为理论分析

收稿日期: 2020-02-21

基金项目: 西南交通大学本科教育教学研究与改革项目“基于数学类学科竞赛的创新人才培养与实践”(20201035);西南交通大学一流本科课程建设项目“数学建模”(YK20202074)。

作者简介: 王 璐,西南交通大學数学学院,副教授,主要从事教育统计方向研究,E-mail:wanglu@home.swjtu.edu.cn;杨洋,中国科技大学管理学院;高炅,西南交通大学数学学院。

2008年,Stephen Downes和George Siemens首次提出MOOC概念,随后MOOC风潮席卷全球各大名校。国际名校相继在Coursera、edX、Udacity等平台上开设大量在线开放课程即MOOC。根据欧罗巴开放教育项目统计,欧盟开设的MOOCs已经达到1705门。与此同时,紧跟国际在线教育发展的浪潮,我国各大高校从2013年初开始关注MOOC,如上海交通大学与Coursera平台成功签订合作协议,成为国内第一家开设MOOC的高校。同年5月,果壳网率先建立了“MOOC自习室”,随后包括清华大学在内的全国顶尖名校也相继加盟或联合edx、coursera等国外在线教育平台推出各自的MOOC课程。目前国内高校已开设了大量的在线课程,如“学堂在线”平台已上线了上百所知名高校的三千多门课程。随着中外MOOC的大量上线,MOOC的质量评价已成为政府及高校关注的重要教育改革内容〔1〕,例如中华人民共和国教育部出台了一系列指导文件推动MOOC向“金课”目标发展。与此同时,学术界也开始研究如何科学评价MOOC的教学质量,其中国内外MOOC平台及课程的对比研究也是热点研究内容之一〔2~3〕。

本研究选取国内外数学类MOOC为研究对象,开展从教师行为及学生表现等方面的差异性对比研究。着重比较了在中外不同高等教育体制下数学类MOOC的教学特点、发展规律及发展趋势,以期更加清晰了解国外数学类MOOC建设的优点,并根据我国高等教育信息化条件对国内数学类MOOC进行针对性强的教学改革,最终达到提高国内大学数学教育质量的目标。在研究方法方面,虽然近几年已有研究利用描述性统计等手段比较了不同文化背景下的财务管理类课程〔4〕与数据分析类MOOC〔5〕的学习者行为,但未有采用定量模型进一步挖掘分析中外数学类MOOC的发展差异特征的相关研究。由于统计学中的双样本检验方法能定量判断中外数学类MOOC的发展特征是否存在统计意义下的显著性差异〔6〕,本研究将采用此方法来探讨中外数学类MOOC的发展区别。

一、理论框架与研究假设

本研究基于MOOC中师生关系在教学中的双主体地位,从教师及学生双角度来探讨MOOC教学的主要过程,并根据双主体师生关系理论的评价指标提出中外数学类MOOC定量对比研究的基本假设。

关于课堂教学中师生地位在传统教育理论中形成了以赫尔巴特为代表的“教师中心说”〔7〕和以杜威为代表的“学生中心说”〔8〕两大阵营后,“教师和学生双主体说”〔9〕受到了学术界广泛的重视。基于“双主体说”理论,在MOOC教学过程中师生主体间的双向或多向交互活动构成了课堂教学过程的核心。本研究根据“师生双主体说”列出了如图1的MOOC教学中教师和学生的关系图。

根据图1,教师在MOOC进行前、进行中及进行后要进行课程信息发布、课程视频公开、课程作业布置等,学生要按照老师布置的任务完成相应的选课、上课、作业、讨论等。虽然MOOC教学是在信息技术的辅助下实现学习者学习需求与愿望转化为主动和能动获取知识的过程〔10〕,但MOOC授课教师的专业能力明显会对学习者学习效果发挥着关键性作用〔11〕,因此本研究通过研究授课教师与学习者在MOOC中的表现来探讨国内外数学类MOOC的差异性。

(一)教师行为

课程设计是授课教师基于课程内容和资源的选择规划,它旨在确保课程的组织形式与结构,并且它是对课程实施和评价各要素的优化组合〔12〕。一方面,授课教师的前期授课规划会影响MOOC教学质量,另一方面,MOOC课堂选课学生数量动辄上万,传统的课程设计难以保证满足所有学习者的需求,因此有组织、有逻辑及有体系的在线课程教学设计无疑能为保障MOOC教学质量提供重要支持。从教师MOOC课程设计表现可以进行教师行为分析。

首先,参与MOOC的学习者不仅包括在校大学生,还包括许多学历层次差异大的社会工作人员。对于这些已工作的学习者,受日常工作精力限制,他们学习时间多安排在晚上或者周末等零散时间。教师在MOOC时间安排方面若出现课程周期过长或占用时间过于集中等情况,不仅会影响学习者正常学习效率,还会直接降低学习者的学习兴趣。由于碎片化学习在移动互联网时代逐渐受到人们的重视〔13〕,MOOC授课教师常被要求将授课视频分成若干个5-15分钟的教学视频供学习者选择,并依据课程知识点的内在逻辑与计划进度排序〔14〕。然而受传统大学教学习惯的影响,国内MOOC授课教师更加注重知识点之间的衔接性,常将授课时间用于知识点的巩固与总结。虽然这种做法有助于学习者对课程知识点的理解,但也造成了MOOC课程时间偏长的问题。

其次,教師对教学知识量的安排方面,国内教师倾向于依照传统教学计划安排MOOC知识量,常常导致一门MOOC课程知识量繁杂。国外教师则更加注重课程知识点的完备性,通常他们会将课程知识体系先呈现给学生,在适度增加知识量的基础上供学习者选择性学习不同难度的知识点。

再次,在课程难度方面,国外教师注重学生数学知识的发现能力、探索能力以及实际应用能力的培养,而不是纯粹追求数学理论的高精深。国内数学类课程的教学偏向于基础知识与技能的掌握〔15〕,教师会将更多的重点集中于数学公式推导、求解与证明过程。

因此,考虑到国内外数学类MOOC在课程时长、课程知识量及课程难度等方面因素可能存在差异,本研究提出以下假设:

H1:国内外数学类MOOC的课程时长不存在差别;

H2:国内外数学类MOOC的知识量不存在差别;

H3:国内外数学类MOOC的课程难度不存在差别。

在教学资源方面,MOOC主要通过教学团队利用计算机等教学设备制作的数字化教学资源向学习者传授知识。相同教学内容的不同数字化展示效果会显著影响学习者的学习效果。受MOOC平台功能的限制及不同教学团队使用多媒体技术差异性的影响,国内外MOOC在同一门课程的同一知识点的信息化展示水平方面可能存在差别。例如,国内MOOC平台多数以教师为中心的教学视频为主,而除教学视频外,国外课程还提供了各类互动性强的教学讨论及评价。这说明国内MOOC的授课教师还没有完全摆脱传统的教学模式,而国外教师提供的MOOC教学资源的质量较国内课程可能更胜一筹。因此,本研究提出假设:

H4:国内外数学类MOOC的课程资源质量不存在差别。

从教学交互性来看,学习者与学习内容交互(人机交互)、学习者与教师交互(师生交互)和学习者与学习者之间交互(生生交互)都是在线远程教育中重要的组成部分〔16〕,对于具有高度抽象性的大学数学课程来说,MOOC中教师的作用就显得更为重要。已有研究表明,高等院校普遍存在学生惧怕数学学习的现象,其原因最主要是学生没有从意识上树立“自己能够学好数学”的信念〔17〕,摆正对待数学的态度。要解决这一问题,这就需要授课教师在日常教学过程中及时观察学生的学习情况,特别是学生学习态度及行为的变化,大量开展师生互动性强的教学活动〔18〕。然而,对于拥有动辄上万学习者的MOOC课堂来说开展师生互动是个难度不小的挑战。此外由于东西方文化的差异,中国学生在课堂中表现相对比较保守且内敛,教师倾向于以灌输型的方式讲授知识,忽略了引导学生围绕关键数学问题展开并积极探讨。上述问题直接导致了在国内数学MOOC教学中在线讨论区学生通常不够活跃,教师参与度不高,师生在线互动不足等问题。因此这里提出假设:

H5:国内外数学类MOOC的教师参与情况不存在差别。

课程考核不仅有助于学习者发现学习过程中出现的问题,还可以帮助他们评估对知识的掌握程度。对于授课教师来说,课程考核不仅能及时了解教学效果,而且有利于根据学生在考核中暴露的薄弱环节来进行针对性强的教学实践。理想的MOOC教学评价应该包含阶段性测试、单元测试、期中考试等多种评价手段。Sandeen提出采用多种评价方式对学生进行评价监督,他认为传统的中国数学类课程的学习评价方式较为简单,而国外教育更加注重学习者平时的学习过程,它能够对学习者的行为起到一定的监督作用〔19〕。因此本研究认为有必要从课程考核手段角度来探讨中外数学类MOOC的教学差异性。由于MOOC课程总成绩一般是由单元测试、单元作业和期末作业等各部分组成,通过某门课程总成绩的比例构成可以了解该课程对学生考核的全面性,因此提出如下假设:

H6:国内外数学类MOOC的成绩各部分构成比例不存在差异。

(二)学生表现

在“以学生为中心”的高等教育理念下,学习者的MOOC课程表现能在很大程度上体现学生对该课程知识的掌握水平,因此本研究将从选课人数、学习笔记、参与讨论及完课情况等学生课程表现指标探讨学生的MOOC表现。

首先,讨论MOOC选课人数。当前,大多数MOOC平台的选课规则都是对所有学习者完全开放的。这种方式的好处在于有助于提高学习者选课的积极性。根据行为主义心理学理论,人的行为与意识相互关联且并不对立。因此对于选择某门MOOC的学习者来说,选择一门课程不仅意味着他可以学习相关知识与技能,而且他还愿意为课程学习花费必要的时间与精力。学习者在面对大量同类型MOOC时选择了某门课程代表了他对这门所选择课程的信任程度及意愿水平,MOOC的选课人数能一定程度体现这门课程的受欢迎程度。鉴于此,本研究将根据国内外数学类MOOC学习者人数的差异探讨学习者选课的积极性差别:

H7:国内外数学类MOOC的参与人数不存在差异。

其次,研究MOOC中学生的学习笔记数量。大学数学课程教学中理论知识繁多,包括算术与计算活动、演绎证明与几何等内容。学习者常常需要通过记录笔记的方式进行系统化梳理,从而加深对理论知识的理解。MOOC中课程笔记不仅能反映学习者在数学学习中对知识点的理解水平,而且有利于帮助他在课后进行巩固复习和知识点的梳理。由于学习笔记的重要性,本研究将通过比较国内外数学类MOOC课程学生的学习笔记数量进一步探讨学生在不同MOOC中的表现情况:

H8:国内外数学类MOOC课程学生的学习笔记数量不存在差异。

在学生参与课程讨论方面,国内传统的大学数学教学在课堂中互动讨论环节方面缺少教师与学生、学生和学生之间的深入互动交流。多数学生主要以课本知识点或解题标准答案为参考开展数学学习,缺乏独立自主思考以及深入探究复杂问题的能力,与此相反的是,国外的数学教学模式更加注重启发学生通过互动交流培养批判性思考问题的能力,因此,有必要从互动讨论角度探讨国内外数学类MOOC学习者在课堂表现方面的差别:

H9:國内外数学类MOOC课程学生参与讨论情况不存在差异。

最后,讨论MOOC的学生完课情况。MOOC的选课门槛不高,和线下课程相比其监督措施偏少,因此MOOC学习者对课程的兴趣及在线学习的自律性对其课程完成情况起着关键性作用。虽然近些年MOOC发展如火如荼,但课程的低完成率与高辍学率始终是制约各国MOOC发展的主要因素之一。由于MOOC在课程设计及受欢迎度等方面的差别,学生对于不同MOOC课程的完成度存在一定的差别。例如,学习者学习国外MOOC时,可能由于语言障碍难以坚持,一些理论难度偏高的MOOC也会导致部分学习者在中途放弃。因此,有必要从完课率角度探讨国内外数学类MOOC学习者的学习差异:

H10:国内外数学类MOOC的完课情况不存在差异。

二、研究方法与工具

为定量研究中外数学类MOOC在教师行为及学生表现方面的差异,本研究先选取了反映师生行为的相关指标在线数据,例如课程时长、课程难度、课程资源等。在计算不同课程在上述指标的平均值后,本研究探讨了中外数学类MOOC的指标平均值在统计意义下是否存在显著差异。上述问题属于双样本均值检验的比较问题。由于收集的样本量不足以准确确定各个指标的分布特征与分布函数,故本研究考虑引入非参数检验中秩和检验方法来推断两样本是否存在显著差异。具体方法如下:曼-惠特尼U检验(Mann-Whitney检验)用于检验样本中心位置是否存在显著性差异,K-S检验用于判断样本所对应的总体上是否存在显著性差异。

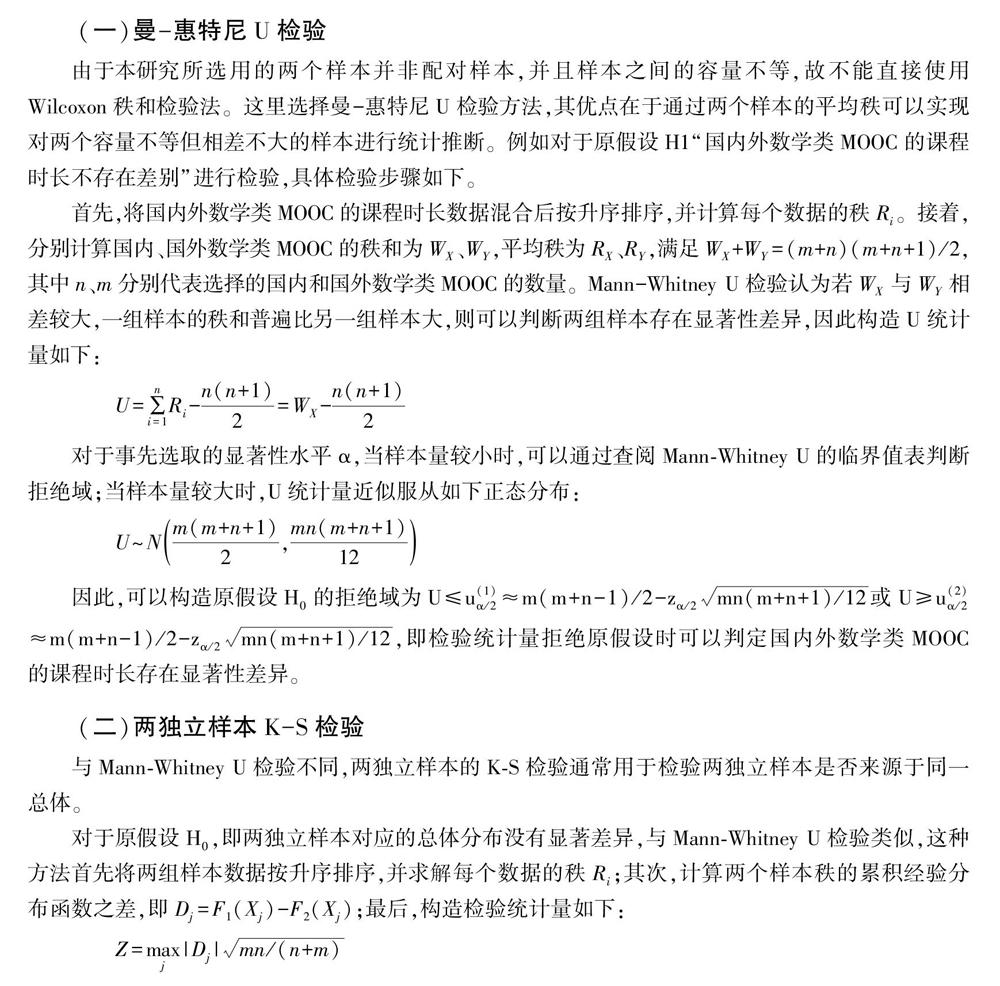

(一)曼-惠特尼U检验

由于本研究所选用的两个样本并非配对样本,并且样本之间的容量不等,故不能直接使用Wilcoxon秩和检验法。这里选择曼-惠特尼U检验方法,其优点在于通过两个样本的平均秩可以实现对两个容量不等但相差不大的样本进行统计推断。例如对于原假设H1“国内外数学类MOOC的课程时长不存在差别”进行检验,具体检验步骤如下。

首先,将国内外数学类MOOC的课程时长数据混合后按升序排序,并计算每个数据的秩Ri。接着,分别计算国内、国外数学类MOOC的秩和为WX、WY,平均秩为RX、RY,满足WX+WY=(m+n)(m+n+1)/2,其中n、m分别代表选择的国内和国外数学类MOOC的数量。Mann-Whitney U检验认为若WX与WY相差较大,一组样本的秩和普遍比另一组样本大,则可以判断两组样本存在显著性差异,因此构造U统计量如下:

U=∑ni=1Ri-n(n+1)2=WX-n(n+1)2

对于事先选取的显著性水平α,当样本量较小时,可以通过查阅Mann-Whitney U的临界值表判断拒绝域;当样本量较大时,U统计量近似服从如下正态分布:

U~Nm(m+n+1)2,mn(m+n+1)12

因此,可以构造原假设H0的拒绝域为U≤u(1)α/2≈m(m+n-1)/2-zα/2mn(m+n+1)/12或U≥u(2)α/2≈m(m+n-1)/2-zα/2mn(m+n+1)/12,即检验统计量拒绝原假设时可以判定国内外数学类MOOC的课程时长存在显著性差异。

(二)两独立样本K-S检验

与Mann-Whitney U检验不同,两独立样本的K-S检验通常用于检验两独立样本是否来源于同一总体。

对于原假设H0,即两独立样本对应的总体分布没有显著差异,与Mann-Whitney U检验类似,这种方法首先将两组样本数据按升序排序,并求解每个数据的秩Ri;其次,计算两个样本秩的累积经验分布函数之差,即Dj=F1(Xj)-F2(Xj);最后,构造检验统计量如下:

Z=maxj|Dj|mn/(n+m)

其中n、m分别代表所选取国内、国外数学类MOOC的数量。此外,Z统计量近似正态分布,因此利用假设检验判断显著性。若概率P值小于给定的显著性水平α,则拒绝原假设,认为两个总体之间存在显著性差异,反之亦然。

三、实证研究

(一)数据来源

由于国内不同MOOC门户网站的访问量差异性导致MOOC的参与人数有所差别,同时不同平台在开设时间、面对对象等方面的差别也可能导致不同平台的MOOC数据的横向可比性不足,因此本研究实证分析所用数据均来源于同一MOOC平台——“果壳MOOC学院”。这样选取的优点在于能够排除平台差异的影响,直观反映同类型课程在同一平台的表现水平。同时,果壳MOOC学院涵盖了国内外最热门的MOOC课程,研究对象能满足研究需要。考虑到MOOC课程数据具有时间变化特征,本研究采集的数据均在2016年4月1日当天统计获取。在研究对象数学类MOOC课程的确定方面,本研究选取了“果壳MOOC学院”中国内外理论型及应用型数学类MOOC作为调查对象,例如“凸优化”等。最终,本研究的研究对象包括了12门国内数学类MOOC与11门国外数学类MOOC。

(二)评价指标的量化处理

在收集不同数学类MOOC在课程时长、课程难度、课程知识量等方面的在线数据后,对收集的部分指标数据进行了量化处理,并进行了以下统计处理及数据转换:(1)由于同一门课程每节课上课时长不等,本研究利用上课时长的平均水平代替;(2)对于“阶段测试”与“期中测试”两个指标,课程若设置该环节则定义为1,若未设置定义为0;(3)课程难度方面,“简单”为“1”、“一般”为“2”、“困难”为“3”;(4)授课教师职称方面,“讲师”为“1”、“副教授”为“2”、“教授”为“3”;(5)课程资源、课程知识量、教师参与度的得分数据来源于网站学习者自主评分(1~10分);(6)课程参与人数、学习笔记、问题讨论和完成课程情况的数据都通过在线课程网站获取。以上所有数学类MOOC的指标数据均在“果壳MOOC学院”上获得。

(三)评价指标的描述性统计

本节对所选数学类MOOC的各个统计指标进行基本描述性分析,初步探讨国内外数学类MOOC的差异性。具体计算各指标标准化后的平均值如表1所示。根据表1,国内和国外数学类MOOC在教师表现及学生行为等方面的部分指标存在一定的差异性。

在教师表现方面,(1)根据课程时长指标,国外MOOC的平均课程时长0.23,略大于国内MOOC的0.20,但二者差别不显著。(2)根据课程资源指标,国外MOOC的课程资源得分0.53,显著高于国内MOOC的得分0.44。由于该指标数据是学习者根据MOOC课程所提供的教学资源(包括微视频、教学课件、课外扩展资料等)打分所得,本部分结果说明国外课程在资源的多样性及丰富程度方面明显强于国内课程。(3)课程难度方面,国内数学类MOOC的课程难度得分为0.44,高于国外数学类MOOC的得分0.32,该结论也和中外线下数学类课程的授课难度差异相符合。(4)从课程知识量指标可知,国外数学类MOOC的得分为0.68,略高于国内课程的0.66,说明国内数学类MOOC普遍存在难度偏高而知识量偏低的问题。(5)从教师参与程度指标可知,国外MOOC教师参与得分要略高于国内教师,这可能与国外教师的教育信息化能力强于国内教师有关。(6)从课程考核方面的指标可知,国内数学类MOOC阶段测试得分和期中考试得分要高于国外MOOC,然而在平时成绩方面国外MOOC的得分更高。各类过程性考核在MOOC中的广泛使用一方面说明了当前国内外数学类MOOC在进行过程性评价时主要采用多项分类考核汇总的方式进行综合成绩评定,另一方面说明各类阶段性考核要求与MOOC平台对所开课程规范性环节要求有密切关系〔20〕。

在学生行为方面,(1)根据选课人数,国外MOOC的参与人数要多于国内MOOC的选课人数。这主要因为国外MOOC多采用英文授课,适合全世界范围的学习者,而以中文授课为主的国内数学类MOOC由于语言限制其授课对象仅限于华人区域。即使对于同类型的MOOC课程,国内大学生也有倾向于选择国外MOOC的趋势,这是因为一方面学习者的选课意愿受到了国外大学及授课教师的知名度的影响,另一方面学习者也希望通过MOOC体验西方教育体制下的数学文化和感受国外先进的数学教学理论与方法。(2)根据课程完成人数可知,MOOC的教学模式虽然突破了传统课堂教学学生人数的限制,但最终能够坚持完成数学类MOOC课程的人数仍然偏少。根据调查,虽然国外数学类MOOC2.1%的平均完成率不及国内MOOC2.9%的完成率,但国内外MOOC的整体完成情况都是不理想的。不仅限于数学类MOOC,各学科在线课程普遍都存在低完成率的问题〔21〕。从学习者选择MOOC以及学习过程的角度来分析,大多数平台的MOOC课程均面向所有学习者免费开放,许多学习者出于好奇原因选择课程却没有深入学习的打算,这在很大程度上影响了课程的完成情况,因此在后MOOC时代下SPOC等受限在线课程等模式受到了广泛的重视。(3)基于学习笔记和问题讨论这两项指标,国外数学类MOOC的平均得分明显高于国内数学类MOOC,这说明国外MOOC在互动交流性方面更好,同时学生在老师的引导下能参与更多的课堂笔记等过程性学习工作。

(四)评价假设的非参数检验

虽然表1进行了国内外数学类MOOC在教师表现及学生行为方面的描述性比较,但还可以通过更为精确的统计检验方法进一步探讨国内外MOOC在这些指标上有无显著性差异。在统计检验实践中通常优先考虑参数检验方法,但是考虑到本研究选取的国内外数学类MOOC数量偏少,难以验证参数检验中样本服从正态分布的前提假设,因此选择采用非参数检验中两样本秩和检验中曼-惠特尼U检验(Mann-Whitney检验)与K-S检验法分别对国内外数学类MOOC的样本中心位置和样本总体分布特征是否存在显著性差异进行统计检验分析,具体结果见表2。表2中“对应原假设”对应于上文中所提出的假设检验H1~H10,Mann-Whitney中“U”和“P”分别表示估计的样本U统计量值与对应的显著性概率P值,K-S中“Z”和“P”分别表示K-S检验中Z统计量值与显著性概率P值。

从表2看到,Mann-Whitney的非參数统计结果中H6、H8和H9对应的概率P值都小于等于预设的显著性水平0.05,说明国内外数学类MOOC在成绩构成比例、学习笔记数量及问题讨论等这几个指标方面存在显著性差别,而其他假设检验如H1和H2等对应的概率P值都大于0.05,说明这些指标不存在显著差别。根据两独立样本K-S检验结果显示,成绩比例、问题讨论的显著性检验P值小于0.05,因此根据假设检验原理拒绝原假设H6和H9,接受原假设H1~H5、H7、H8、H10,即认为国内外数学类MOOC在成绩比例构成及问题讨论方面存在显著差别,在课程时长、课程难度、课程知识量、课程资源、教师参与、参与人数、学习笔记和完成人数等方面不存在显著差别。接下来,本研究重点分析国内外数学类MOOC在成绩比例构成、笔记数量及问题讨论方面为什么会存在显著性差别。

关于教师表现中成绩比例方面的假设H6,美国莫瑞麦克学院的Dan Butin教授认为当前MOOC中存在的根本问题是在Web2.0的世界里仍然提供着Learning1.0的教学产品,通俗地讲,MOOC课堂沿袭了传统工业时代以讲授为主的教学和测试模式,同时也复制了这种模式的所有问题。只要MOOC讨论区中仍然有学生为课程学习的最后期限或为过于困难的知识点担忧,或为他们的考试成绩优秀而庆祝,MOOC就不会带来任何意义上的教育革命〔22〕。虽然Dan Butin教授指出MOOC在成绩考评方面的不足,但和传统课程考核类似,MOOC教学质量的合理评价是反映教学效果的关键指标之一。面对动辄上万人的在线课堂,尽管数学学科的成绩评价一般具有明确性和客观性的特点,但增加对MOOC学习者的过程性评价及考核能让教师及时了解教学过程中的效果和学习者学习的进展情况、存在问题等,以便及时反馈、及时调整和改进教学工作,获得最优化的教学效果。因此单元作业成绩、阶段性测试、期中考试等多个学习阶段板块的加权组合成绩可以更科学地反映学习者对这门课程的整体掌握能力及水平。根据对部分国内外数学类MOOC的调查发现在这一方面虽然多数国内数学类MOOC安排了期中测试与单元测试等阶段性过程考核,但在平时成绩占总成绩的比例方面的平均值却比国外数学类MOOC少了接近20个百分点。上述情况说明国内数学类MOOC对平时成绩的强调性上明显低于国外MOOC。

在学生学习过程方面,表2中曼-惠特尼U检验结果说明国内外MOOC学生笔记数量指标存在显著性差异。记录笔记是学生学习最普遍采用的学习策略之一,笔记的记录能让学习者将所学知识进行适当的记载以促进对知识的记忆和理解,通过考察学生的课堂笔记可以反映学生学习的投入程度。通过调查发现国内数学类MOOC的学习笔记大多数少于10条,甚至部分课程如《微积分2》《高等数学1》学习笔记数量为0,而国外数学类MOOC平均拥有10.36条学习笔记,如国外MOOC《Introduction to Probability》拥有39条学习笔记,在平均数量上远高于国内数学类MOOC。上述研究结果说明学生在学习国外MOOC时专注力更高且投入精力也更多。在问题讨论指标方面,曼-惠特尼U检验与K-S检验的结果都说明国内外MOOC学习者在讨论数量方面存在明显的差距。MOOC的在线讨论是实现师生互动的有效方式,它能在学生获取知识和培养能力方面发挥其主观能动性。在讨论中,学生必须独立对某问题进行分析、综合及推理才能得出结论,因此这种方式有利于培养学生独立思考及批判思维的能力。通过研究可知国外MOOC学习者有着更高的在线回帖数,说明学习者在学习国外MOOC时在问题讨论方面有着显著性的积极表现,师生之间、生生之间的在线互动性更好,相反,国内数学类MOOC在这方面也存在和线下课程类似的症结,没有营造出互动性强的师生沟通网络空间。上述结论说明国内数学类MOOC要充分发挥MOOC在线授课模式为传统课程开发、教学组织和运作提供了新的教学改革思路的优势,在课程设计中不仅要将教学视频等教学资源作为传授知识的主要工具,而且要重点发挥它们在启发学生思考及学习方面的媒介作用。例如在制作方面,MOOC教学团队可以在课程设计时适当通过引入问题背景并利用设问法等方式促进不同学习层次和不同教育背景学生之间的讨论,学习者通过亲身参与及交流可以体验思索问题过程中的酸甜苦辣并从中进一步提高独立思考能力。

四、结论与建议

2012年以来,MOOC的迅猛发展如星星之火已成燎原之势。中国自掀起MOOC热潮以来,正朝着大数据时代下智慧教育的目标不断探索及发展,特别是教育部近几年“双万计划”中“线上”金课和“混合式”金课的申请和建设都对高等院校开展大规模在线课程教学提出了更高的要求及标准。在这种局势下,大学数学课程作为高等学校重要的基础性公共课程,应该借助MOOC教育技术深化大学数学教学改革和提高大学数学教育质量。由于数学学科的高度抽象性对学习者在逻辑推导能力、空间想象能力等方面都有较高的要求,这使得数学类MOOC的建设有着和其他学科MOOC相比差异明显的建设标准和要求。因此,从学科发展特点来看更有必要开展对中外数学类MOOC的对比研究。本研究以“果壳MOOC学院”大规模网络平台中的数学类MOOC为研究对象,从教师行为与学生表现两个角度探讨了国内外数学类MOOC发展现状及差异特征。从非参数两样本秩和检验实证结果可知,国内外数学类MOOC总体上不存在统计意义下显著差异,但研究指标中的MOOC成绩的构成、学生学习笔记数量与学生参与讨论情况等方面,国内课程与国外课程存在明显的差距。基于此,本研究提出以下建议。

首先,国内数学教师应迎合互联网教育技术的改革浪潮,及时转变传统大学数学教育观念,注重学生自主学习过程并培养其批判性思维方式。研究发现在学习国内数学类MOOC时,在教学知识的回顾与总结阶段中国学生的活跃程度远不及学习国外数学类MOOC的学习者。这说明目前国内数学类MOOC在教学设计方面整体上还停留在传统教育范畴,未充分调动学习者的学习热情及积极性,这势必会影响大学生数学创新能力的培养质量。正如杨振宁教授在沈阳师范大学做演讲时指出,中国的教育与美国的教育最大的区别在于,中国偏重于灌输式教育,这种教育方式虽然让中国学生的根基都非常扎实,但在面對新事物时缺乏创新意识。因此国内数学类MOOC若要在信息化建设的教育改革浪潮中站稳脚跟,需要先在教育观念上有所创新,重点培养学生收集整理资料能力、数学阅读能力、数学交流能力、问题解决能力、自我评价能力及动手研究能力。

其次,国内教师应重视基于数学类课程特点的MOOC课程的教学设计,在满足选课对象学习需求的基础上,教师应尽量提供个性化的学习方案。教师可以利用以下方法来实现。第一,教师结合数学课程特点深入了解学生的学习特征及受教育现状,通过大数据环境构建不同学生的学习画像。第二,教师先将学习内容细化为精细分割及贴好标签的知识单元,接着采用逆向设计的方法并在明确授课目标基础上确定评价标准,然后选择学习活动拟开展的技术以保证课程的学习内容精细分割而又连贯一致。第三,引入微型MOOC等新型方式。微型MOOC采用了与特定主题相关的短视频,方便吸引学习MOOC时间不足且空闲时间较为碎片化的学生及工作人士。教师可以将数学类公式的推导及计算以分阶段碎片化的形式呈现,通过微型MOOC的碎片化课程设计能将完整的数学推演过程有效转化为生动的数字化表现,提高学习者面对复杂数学知识的接受和理解能力。

最后,教师应在MOOC教学中多开展学生之间的网络合作学习。数学类MOOC的长时间在线学习对学习者在主动性、挑战性与坚持完成课程的信心毅力等方面都提出了较高的要求。为了提高学习者的完课率,教师可以适当开展网络合作学习,增加学习者之间的交流互动。合作学习是学生自主学习的延伸,它不仅能够帮助学生获取知识,而且也能够培养学生的团队合作意识、锻炼学生们的交往沟通能力。MOOC中学习数学主要依靠学习者的自主学习,但和自主学习相比,学习者之间的思维碰撞所产生的灵感更能促进学习者对所学知识的深化。虽然学习者在学习背景、原有知识结构、数学思维惯性等方面可能存在较大差异,但对于同一知识点的交流讨论及对应作业的合作学习更能促进学习者之间的互相督促。所以教师应该将MOOC的教学中大规模的在线“知识传授”单向模式转变为“传授与交流”的双向互动模式,这也是后MOOC时代教改研究发展的重要方向之一。

参考文献:〔1〕

杨晓宏,周海军,周效章,郝 照.国内在线课程质量认定研究述评〔J〕.电化教育研究,2019,40(6):50-57.

〔2〕陈红松,王 辉.国内外网络安全MOOC课程内容及特点的比较研究〔J〕.教育现代化,2019,6(9):99-102.

〔3〕桂思思,任 珂,王玉琦,程齐凯.基于MOOC平台的国内外数据科学课程建设对比分析及经验启示〔J〕.图书情报知识,2018,(3):119-128.

〔4〕薛宇飞,黄振中,石 菲.MOOC学习行为的国际比较研究——以“财务分析与决策”课程为例〔J〕.开放教育研究,2015,21(6):80-85.

〔5〕赵蕊菡,黄如花.国内外数据分析类MOOC调查与分析〔J〕.图书情报工作,2016,60(21):52-60.

〔6〕王伏虎,赵喜仓.双样本尺度参数的四种非参数检验方法〔J〕.统计与决策,2011,(17):18-20.

〔7〕Herbart J F, Mulliner B C, Beale D. The Application of Psychology to the Science of Education〔J〕. Ethics,1841, (1):342.

〔8〕Dewey J. The School and Society and the Child and the Curriculum〔J〕. Archaeology Ireland, 1956, 190(2):143-153.

〔9〕何齐宗.教育原理与艺术〔M〕.北京:中国社会科学出版社,2004:100-137.

〔10〕高 翠,胡凡刚.MOOC蕴涵的学习理念〔J〕.现代教育技术,2015,(9):44-50.

〔11〕宋灵青.MOOC时代教师面临的挑战与专业发展研究〔J〕.中国电化教育,2014,(9):139-143.

〔12〕尹 睿,刘路莎,张梦叶,石 娟.国外百门大规模开放在线课程设计与开发特征的内容分析:课程视角〔J〕.电化教育研究,2015,36(12):30-37.

〔13〕王君珺,闫 强.基于碎片时间的高校移动互联网用户使用行为研究〔J〕.北京邮电大学学报(社会科学版),2012,14(3):72-78.

〔14〕王永固,张 庆.MOOC:特征与学习机制〔J〕.教育研究,2014,(9):112-120,133.

〔15〕郭 民,史宁中.中英两国高中数学教材函数部分课程难度的比较研究〔J〕.外国中小学教育,2013,(7):55-59.

〔16〕Moore M.G. Three Types of Interaction〔J〕. The American Journal of Distance Education,1989,3(2):1-6.

〔17〕Hofer B K. Instructional Context in the College Mathematics Classroom: Epistemological Beliefs and Student Motivation〔J〕. Journal of Staff Program & Organization Development, 1999, 16(2):73-82.

〔18〕Mesa V. Teaching Approaches of Community College Mathematics Faculty: Do They Relate to Classroom Practices?〔J〕. American Educational Research Journal, 2014, 51(1):117-151.

〔19〕Sandeen C. Assessment's Place in the New MOOC World〔J〕.Research & Practice in Assessment,2013,(8):5-12.

〔20〕童小素,賈小军.MOOC质量评价体系的构建探究〔J〕.中国远程教育,2017,(5):63-71+80.

〔21〕袁松鹤,刘 选.中国大学MOOC实践现状及共有问题——来自中国大学MOOC实践报告〔J〕.现代远程教育研究,2014,(4):3-12+22.

〔22〕高 地.MOOC热的冷思考——国际上对MOOCs课程教学六大问题的审思〔J〕.远程教育杂志,2014,(2):39-47.

A Comparative Analysis on the Domestic and Foreign Development ofMathematics MOOC Based on Non-parametric Test

WANG Lu, YANG Yang, GAO Jiong

Abstract: Examining the differences in the development of mathematics MOOCs at home and abroad is conducive to compare the characteristics of differences in online mathematics education, and further obtain important suggestions to improve the development quality of domestic mathematics MOOC. Based on behavioral theory and from the two aspects of teachers' behavior and students' performance, this paper focuses the differences of mathematics MOOCs at home and abroad by using Mann-Whitney-Wilcoxon test and Kolmogorov-Smirnov test. The results show that there are no statistically significant differences in the length of the course, the difficulty of the course, the amount of course knowledge, the course resources, teacher participation, the number of participants and the number of completions. Moreover, there is a significant difference between the mathematics MOOCs at domestic and abroad, for the indicators including composition ratio of the test scores, the number of students' study notes, and the participation of students. According to the research, in the domestic MOOC teaching of mathematics, teachers should pay attention to students' autonomous learning process and further cultivate their critical thinking; teachers try to provide personalized learning programs in the MOOC courses that meet the characteristics of mathematics courses; teachers should change the teaching mode and transform the large-scale one-way online knowledge mode into a two-way interactive mode of teaching and communication in MOOC teaching.

Key words: college mathematics course; MOOC; non-parametric statistics; Mann-Whitney-Wilcoxon Test; Kolmogorov-Smirnov test; behavioral analysis

(责任编辑:闫月勤 陈艳艳)