我国玉米加工产业空间集聚特征及成因研究

赵明华,曹斌

(1.华中农业大学 文法学院,湖北 武汉 430000;2.中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732)

保障粮食安全是我国头等大事,在新冠疫情蔓延、中美贸易摩擦加剧、贸易保护主义抬头和全球经济下滑等全球多重风险影响下,国际粮食供应形势愈发严峻复杂,引起了我国民众对粮食安全的关注和担忧,也给我国保障粮食安全带来多年未有的压力和考验[1]。2020年4月27日,国家发展改革委、农业农村部、国家粮食和物资储备局等11部门单位联合印发《关于2020年度认真落实粮食安全省长责任制的通知》,要求各地各部门认真落实党中央、国务院决策部署,扎实推进粮食安全省长责任制年度重点工作任务,确保国家粮食安全战略顺利实施。7月22日,习近平总书记在吉林省考察时再次指出,“要把保障粮食安全放在突出位置,毫不放松抓好粮食生产,加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验”。玉米作为全球三大主粮之一、以及饲料和工业主要用粮,2020年现货价格涨至近六年来最高位,且期货价格达到了自玉米期货上市以来的最高峰[2]。玉米供需稳定事关粮食安全和饲料安全,近年来在农业科技进步和国家惠农政策等促进下,我国玉米连年丰收,已经成为我国种植面积和产量最大的粮食作物[3-4]。据国家统计局数据显示,2019年我国玉米种植面积为4128万公顷,总产量达到26078万吨,分别占我国全年粮食作物播种面积比例和全年粮食总产量的36%和39%。而玉米加工产业在玉米消费中具有重要地位,其消费占比逐年提升,目前已经超过玉米总产量的90%[5],且仍呈现刚性增长趋势[6]。预计2030年,玉米需求将超过3亿吨,国内产需缺口将达到2500万吨以上[7]。因此,保障玉米稳定供给成为保障我国粮食安全的重中之重。从理论上来看,农业产业集聚具有汇聚优势资源、打造优质品牌,加强企业协作、形成良性竞争和产生规模效应、带动区域发展等多重优势[8]。在中美贸易关系恶化和后疫情背景下,优化玉米加工产业区域布局、促进玉米加工产业空间集聚是提高玉米加工产业链效率、优化玉米资源综合利用和提升玉米加工产业风险应对能力的重要举措。

目前虽然关于我国农产品加工业空间集聚的相关研究较为丰富,但现有研究主要以农产品加工业或粮油加工业等产业大类作为研究对象,鲜有玉米加工产业空间集聚相关研究。本研究作为现有研究补充,一是首次采用国家粮油信息中心《饲用谷物市场供需状况月报》之中全国及各省玉米总消费、饲料消费和工业消费的最新数据,分析玉米加工产业空间聚集特征;二是尝试使用产业集中度和区位商两项量化指标对玉米加工产业空间集聚特征进行量化分析;三是运用定性分析对玉米加工产业空间集聚特征的成因进行深入分析,并基于上述研究结论对促进我国玉米加工产业高质量发展提出切实可行的政策建议。

一、文献综述

产业空间集聚是生产同类产品的若干企业及相关上下游企业在一定地理区域内高度集中的现象,对区域经济的发展和竞争力的提高起着重要的推动作用,并成为推动区域及国家经济发展的重要经济发展模式[9],也是国内学者关注的重点领域。产业集聚对企业、产业或经济主要具有促进效应、抑制效应和先促进后抑制的倒“U”型关系。促进效应的研究认为产业集聚可以改善集聚区域居民生活水平,促进地区技术进步,增强区域产业竞争力,带来增长、产业结构升级和区域经济索洛剩余递增[10-11];抑制效应相关的研究认为产业空间集聚会导致资源紧张、效率降低和竞争无序,即产生“资源诅咒效应”和“拥挤效应”,抑制经济增长[12-13];先促进后抑制的倒“U”型(即威廉姆斯假说)相关的研究认为,产业空间集聚对经济增长存在“拐点效应”,在到达拐点前产业空间集聚能够促进经济增长,到达拐点后由于集聚区内的要素价格上升,企业生产成本增加,阻碍区域经济增长[14-15]。

目前,我国对农产品加工业的空间集聚研究主要集中在两个方向:一是农产品加工业空间集聚的促进效应研究。农产品加工业空间集聚可使企业充分利用土地、人力、设施和资本等资源,并且可以促进农产品专业化生产,提高农业产业竞争力,产生规模效益[16-17]。培育和促进农产品加工产业集聚发展,对实现资源集约化利用、促进农业经济转型、加快城乡一体化进程、促进农民就业、增收具有十分重要的意义[18]。秦建军等基于2002—2008年国家、省级和行业统计年鉴数据分析指出农产品加工空间集聚对产业发展具有促进作用[19]。战炤磊等基于2000—2008年江苏农产品加工业12个细分行业的数据分析,发现产业集聚对全要素生产率增长有显著正向影响[20]。陈池波等利用2012—2016年湖北省县(市、区)面板数据测算了湖北省农产品加工业空间集聚度,发现湖北省农产品加工业空间集聚具有鲜明的地域差异特征,且总体上对县域经济增长影响显著,呈“先上升,后下降”的倒“U”型关系[21]。而徐志仓等基于2005—2011年间的乡镇企业农产品加工业行业的数据分析,发现我国农产品加工业空间集聚水平高,但空间集聚不一定带来经济增长[22]。

二是农产品加工业空间集聚水平测度和空间集聚特征研究。苏李等借助空间集聚指数对2003—2008年中国农产品加工业进行测度,发现中国农产品加工业整体空间集聚度较高且呈明显上升趋势,但各行业的空间集聚状况差异明显[23]。冯伟等使用G系数、H指数和EG指数对2013年农产品产量及加工业相关数据进行分析,发现农产品加工业总体空间集聚水平较低[24]。吴朝影等综合运用产业集中度、EG系数和空间自相关系数等方法,对2003—2011年中国农产品加工业空间集聚特征和变化趋势进行考察,发现农产品加工业总体具有显著的空间集聚特征,呈现出向中部地区集聚的趋势,但东部地区仍是主要集聚区,不同行业的空间集聚存在显著差异[25]。周海川利用赫芬达尔指数(HHI)对我国30个省1998—2009年的饲料产业集中度进行测算,发现我国饲料市场集中度总体呈现上升趋势[26]。杨艳昭等使用生产集中度指标测度了1978—2014年中国玉米消费空间格局,得出“中国饲用玉米消费的区域分布广泛,工业消费相对集中”的结论[27]。

总体来看,已有研究充分分析了我国农产品加工业集聚对经济、产业和企业的促进效应,利用赫芬达尔指数等测度指标对农业品加工业空间集聚水平进行了多元测度并揭示农产品加工业存在的不同集聚特征。但存在以下不足:一是在研究对象方面,着眼整体农产品加工业,鲜有聚焦玉米加工产业的研究,导致制定玉米加工产业发展政策缺乏参考依据;二是在研究方法方面,注重使用定量分析来测度农产品加工业集聚水平、解释农产品加工业集聚特征和探究农产品加工业集聚对经济、产业和企业等的促进效应,忽视结合定性方法综合分析农产品加工业集聚特征的成因,导致研究结论缺乏实操性;三是从数据来源来看,主要使用各类年鉴生产年度数据,具有滞后性,也难以细化把握各省玉米消费变化情况。本研究克服现有研究的不足,基于国家粮油信息中心《饲用谷物市场供需状况月报》省级玉米消费最新数据,使用定量和定性分析相结合的方法,采用产业集中度和区位商两项指标对玉米加工产业空间集聚特征及其成因进行研判,力图提出促进玉米加工产业高质量发展的政策建议。

二、我国玉米供给和消费现状

(一)我国玉米供给现状

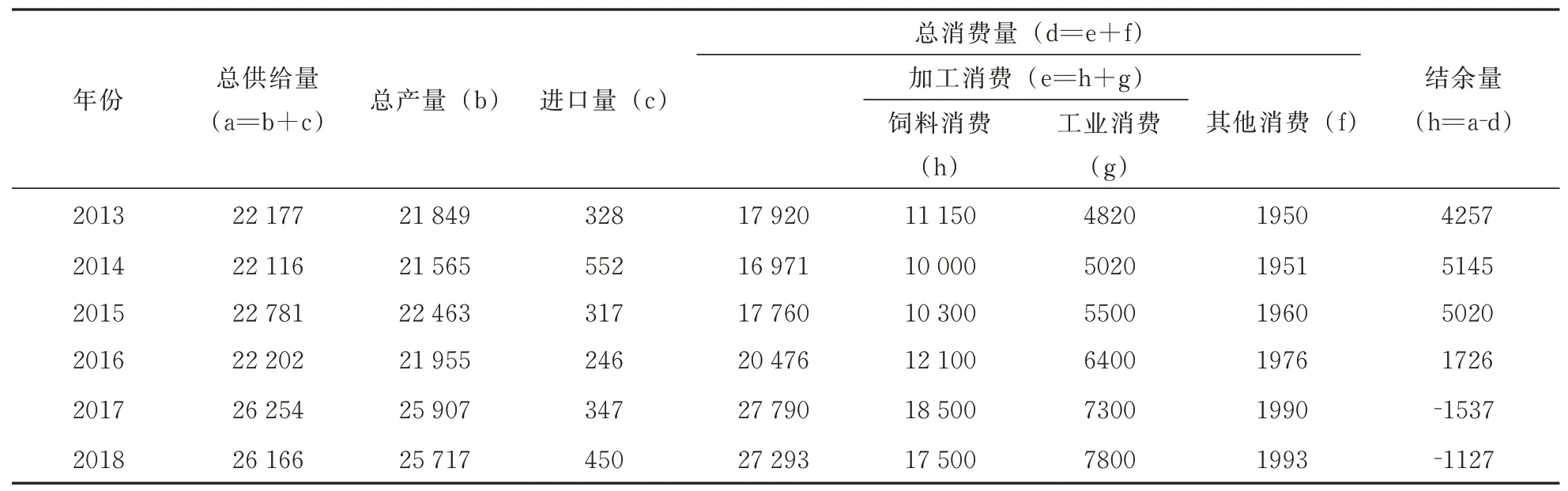

自中华人民共和国成立以来,在农业技术进步、土地经营制度改革和市场需求增加等因素的驱动下,我国玉米生产取得长足发展,无论是单位面积产量还是总产量都有大幅增长。1949年我国玉米单位面积产量为962公斤/公顷,总产量为1242万吨,2000年玉米单位面积产量达到4597公斤/公顷,总产量提升到10 600万吨,增幅分别为378%和753%[28]。加入世贸组织之后,在我国粮食连年丰收和国际粮价波动较大的背景下,为提升农民种粮收益和保障国家粮食安全,我国从2008年起在辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区实施玉米临时收储政策(简称“临储政策”)[29],取得了稳定国内玉米市场价格、增加农民收入、提高玉米总产量和种植面积等良好效果[30]。但同时导致玉米价格倒挂,库存压力增大、粮食种植结构失衡、加工企业成本上升及发展停滞等问题,并付出了高昂的生态环境资源代价[31-32]。2016年国务院取消玉米临储政策,实施“市场定价+价补分离”政策,玉米价格形成与市场供需联系日益紧密,国内外价格逐渐接轨。下游养殖业、玉米深加工行业的成本显著降低,市场活力和热情得以激发,玉米市场严重供大于求的局面得到缓解。同时,在农业供给侧结构性改革政策的引导下,农业农村部为巩固提升玉米优势区产能,适当调减非优势区玉米种植面积,提出到2020年“镰刀弯”地区玉米种植面积调减300万公顷上的政策目标[33]。2018年玉米播种面积4213万公顷,总产量为25 717万吨,分别比2015年减少了6.3%和3.0%[34],如表1所示。

表1 中国玉米产业供给和消费情况(2013—2018年) (单位:万吨)

我国玉米主产区主要集中在东北和华北地区。2018年,我国玉米总产量在2000万吨以上的省份有五个,产量由高到低依次是黑龙江省3982万吨、吉林省2800万吨、内蒙古自治区2700万吨、山东省2607万吨和河南省2351万吨。

随着我国内需增加,玉米进口量总体呈增加趋势,但进口量占国内总产量比例控制在3%范围内。2013年玉米进口量为328万吨,2018年为450万吨,增幅为37%。2018年从各国进口玉米量占我国玉米总进口量比例排名前五的国家依次为乌克兰83%、美国9%、老挝4%、缅甸3%、俄罗斯联邦1%[35]。

另外,从消费需求来看,2018年我国玉米总消费量为27 293万吨,存在1127万吨的供给缺口,需要依赖历史库存进行补充。未来我国玉米供需关系将长期处于偏紧格局,即使玉米播种面积2015年达到历史最高水平4497万公顷,总需求满足率也只有96%左右[36]。

(二)我国玉米消费现状

如表1所示,我国玉米消费主要有加工消费和其他消费两种类型。加工消费包括饲料消费和工业消费,2018年我国玉米加工需求量25 300万吨,占到总消费量的93%,较2013年增加了58%。其他消费主要包括食用消费和种用消费,两者总消费量1993万吨,占总消费比例为7%。

从消费类型来看,加工消费中饲料消费包括生产禽畜饲料和水产饲料两个产业。近年来,随着畜禽水产养殖规模的快速扩大和居民膳食结构的变化,玉米饲料消费需求持续提高,其中约有50%用于生猪饲料消费。虽然生猪养殖行业由于受“猪周期”及疫病的影响,年出栏数量变化较大。但是由于庞大的消费者数量和持续提升的生活水平,猪饲料产量总体呈快速增加趋势并且带动玉米需求整体增加,2018年猪饲料产量达到9720万吨,较2013年增加了16%[37]。另外,加工消费中的工业消费的类型较多,主要有淀粉及其制品制造业、酒精制造业和白酒制造业等产业。2013年玉米工业消费只有4820万吨,2018年增加到7800万吨,增幅达到61.8%。得益于玉米收储制度的改革和国家对玉米工业行业的财政支持,玉米工业利润回升,再加上玉米加工从传统的物理分离、机械加工向生物技术演进,以玉米为主的工业用粮需求仍将持续增长。

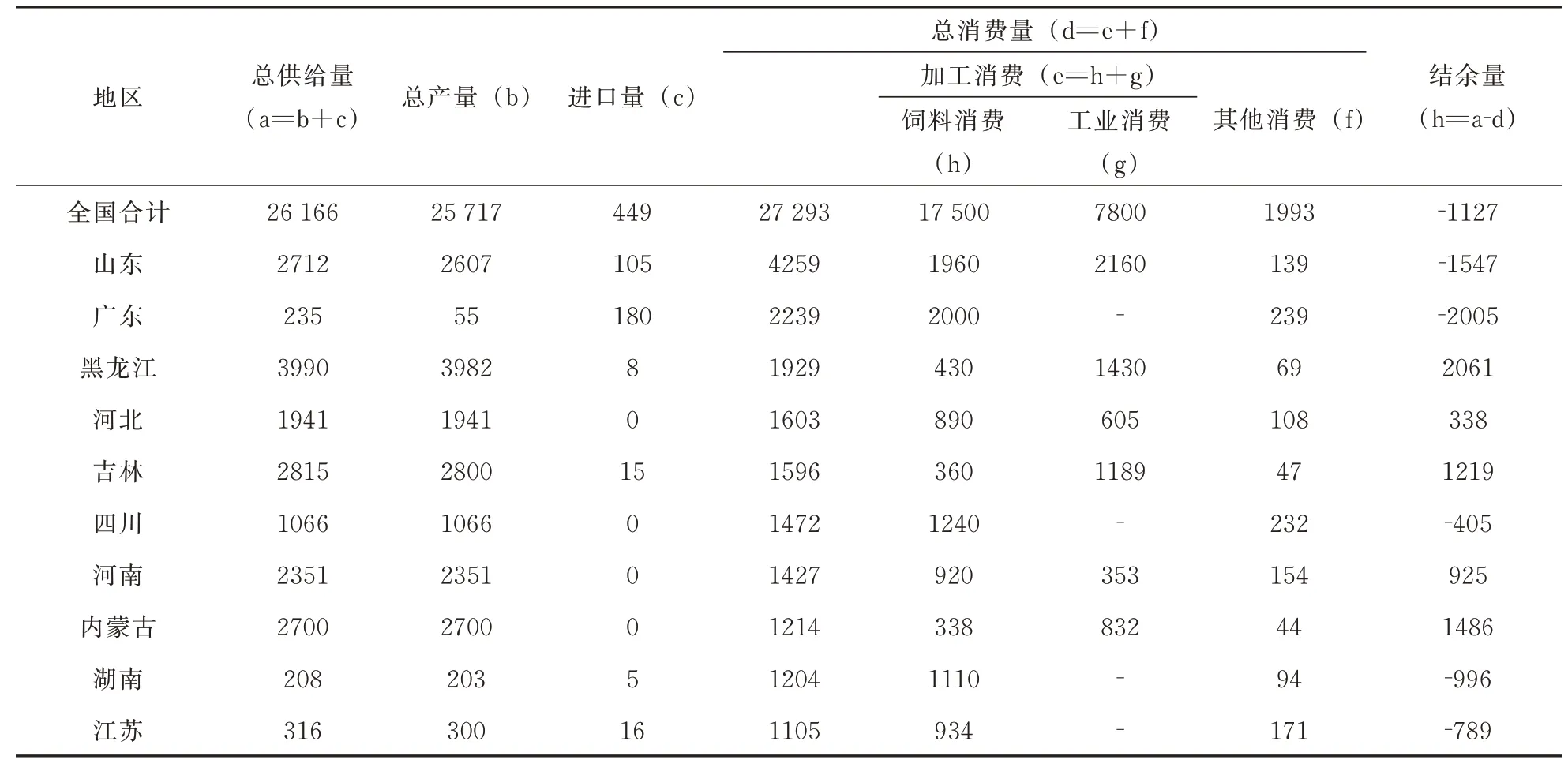

从消费地区来看,如表2所示,山东省和广东省是全国玉米消费巨头,2018年消费量合计约占全国总消费量四分之一,2018年玉米总消费量山东省(4259万吨)遥遥领先,广东省(2239万吨)位居其次,但是两省自产玉米产不足需。2018年度供给缺口都在1500万吨以上,主要依靠从东北、华北地区调入补充。其中,山东省的玉米饲料消费和工业消费数量大致相等,但广东省几乎全部是饲料消费。另外,饲料消费在1000万吨以上的省份有四个,由高到低依次为广东省2000万吨、山东省1960万吨、四川省1240万吨、湖南省1110万吨,此四省皆为人口大省;工业消费在1000万吨以上的省份有三个,由高到低依次为山东省2160万吨、黑龙江省1430万吨、吉林省1189万吨,此三省皆为玉米生产大省。

表2 2018年中国玉米消费前十省份玉米供需平衡表 (单位:万吨)

三、我国玉米加工产业空间集聚特征分析

(一)测度指标与数据来源

考虑到数据的可得性和指标适应性,本研究选择产业集中度和区位商对中国玉米加工产业的空间集聚特征进行研判。

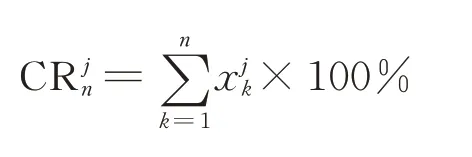

1.产业集中度

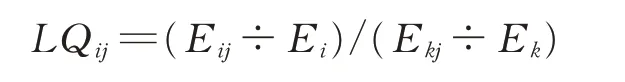

产业集中度是衡量市场结构和竞争程度的重要标志,指某产业中规模最大的前n家企业有关数值(如产值、产量等)占整个市场或行业的份额。产业集中度能够形象地反映某产业市场集中水平,测定某产业内主要企业在市场上的垄断与竞争程度。理论上认为百分比数值大于10,区域形成集聚,数值越大空间集聚程度越大[38]。其计算公式为:

上式中,j=0,1,j=0表示饲料产业,j=1表示玉米深加工产业。n为省份数,一般取1、3、5;xjk表示省份k饲料产业或工业产业玉米消费量占该产业全国玉米消费量的比例。

2.区位商

区位商是生产的地区集中度指标或专门化率,由哈盖特(P.Haggett)首先提出并用于区位分析中。其意义主要体现在三方面:反映某一产业部门的专业化程度、衡量某一区域要素的空间分布情况和某区域在高层次区域的地位和作用。一般来说,区位商大于1,则该产业在当地具有明显的比较优势;数值等于1,说明在该地区某产业具有均势地位;若数值小于1,说明该产业在该地区不具有优势地位,处于比较劣势[39]。其计算公式为:

上式中,Eij——i地区产业j的玉米消费量;Ei——i地区玉米总消费量;Ekj——国家k产业j的玉米消费量;Ek——国家k的玉米加工产业玉米消费量。

(二)数据来源

本研究所用数据均来源于国家粮油信息中心《饲用谷物市场供需状况月报》。考虑到研究目的和数据的准确性与可得性,选取《饲用谷物市场供需状况月报》中2013—2019年中国玉米供需平衡表、中国玉米分省区供求平衡分析、中国工业用玉米消费量等数据进行分析,此数据的独特性在于能够提供全国及各省玉米饲料消费和工业消费相对准确且详细的数据。由于玉米加工企业主要密集布局在东北、华北黄淮等玉米主要产区,故而国家粮油信息中心报告中我国工业用玉米消费量数据只统计了位于玉米主要产区8个省份和陕西省、山西省的玉米加工企业,其它省份由于没有玉米加工企业或规模不大未能达到统计条件,因而未纳入统计。

(三)分析结果

基于我国31个省份2013—2018年玉米总产量、总供给量、总消费量、饲料消费和10个省份工业消费的数据,分别计算了我国玉米饲料产业与玉米工业产业的产业集中度和区位商,如表3—表5所示。

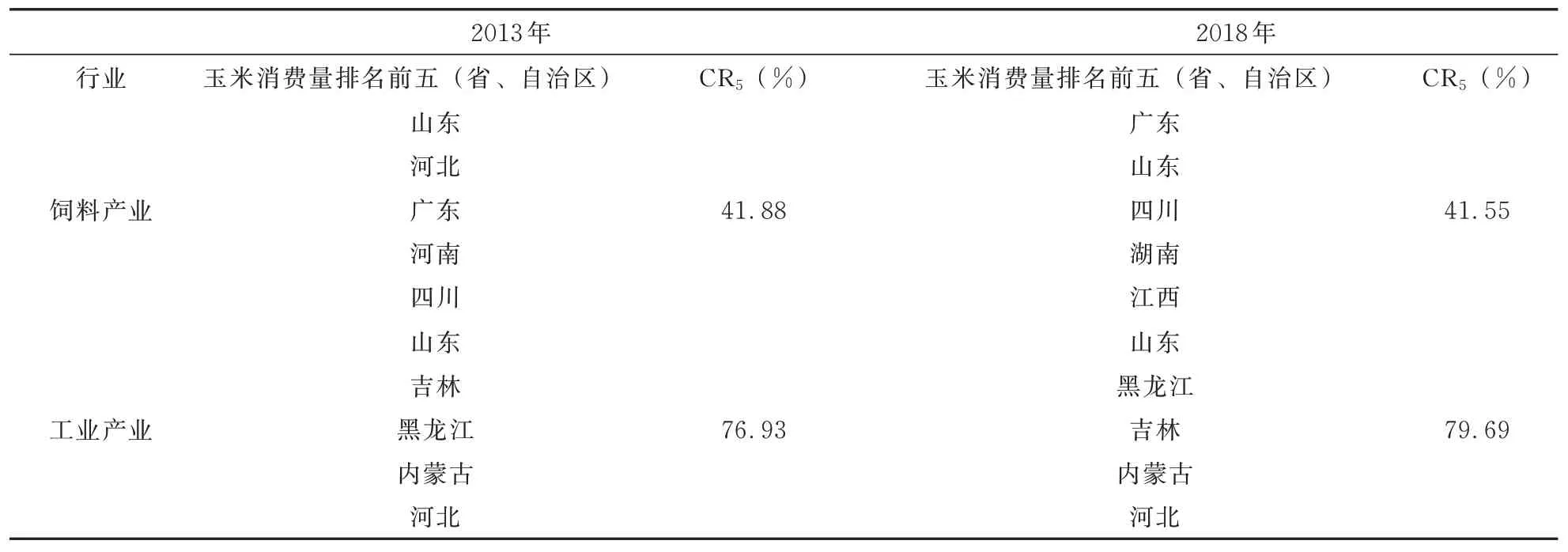

表3 玉米加工行业的集中度变化

1.产业集中度

(1)玉米饲料产业集中度略有降低。2013年玉米饲料产业集中度为41.88%,2018年小幅下降到41.55%。虽然饲料产业集中度从2013到2018年变化不大,但饲料产业集聚地发生了较大变化。2013年玉米消费量在全国排名前五的省份依次为山东省、河北省、广东省、河南省、四川省,2018年则为广东省、山东省、四川省、湖南省、江西省。其中,河北省和河南省玉米消费量跌出前五,湖南省和江西省进入前五,2018年广东省取代山东省成为全国饲料产业玉米消费量最大的省份。

(2)玉米工业产业集中度显著提升。2013年玉米工业产业集中度为76.93%,2018年上升至79.60%。各省份玉米工业消费量排名和分布基本保持稳定,主要集中在山东省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区、河北省等中国北部玉米产区。

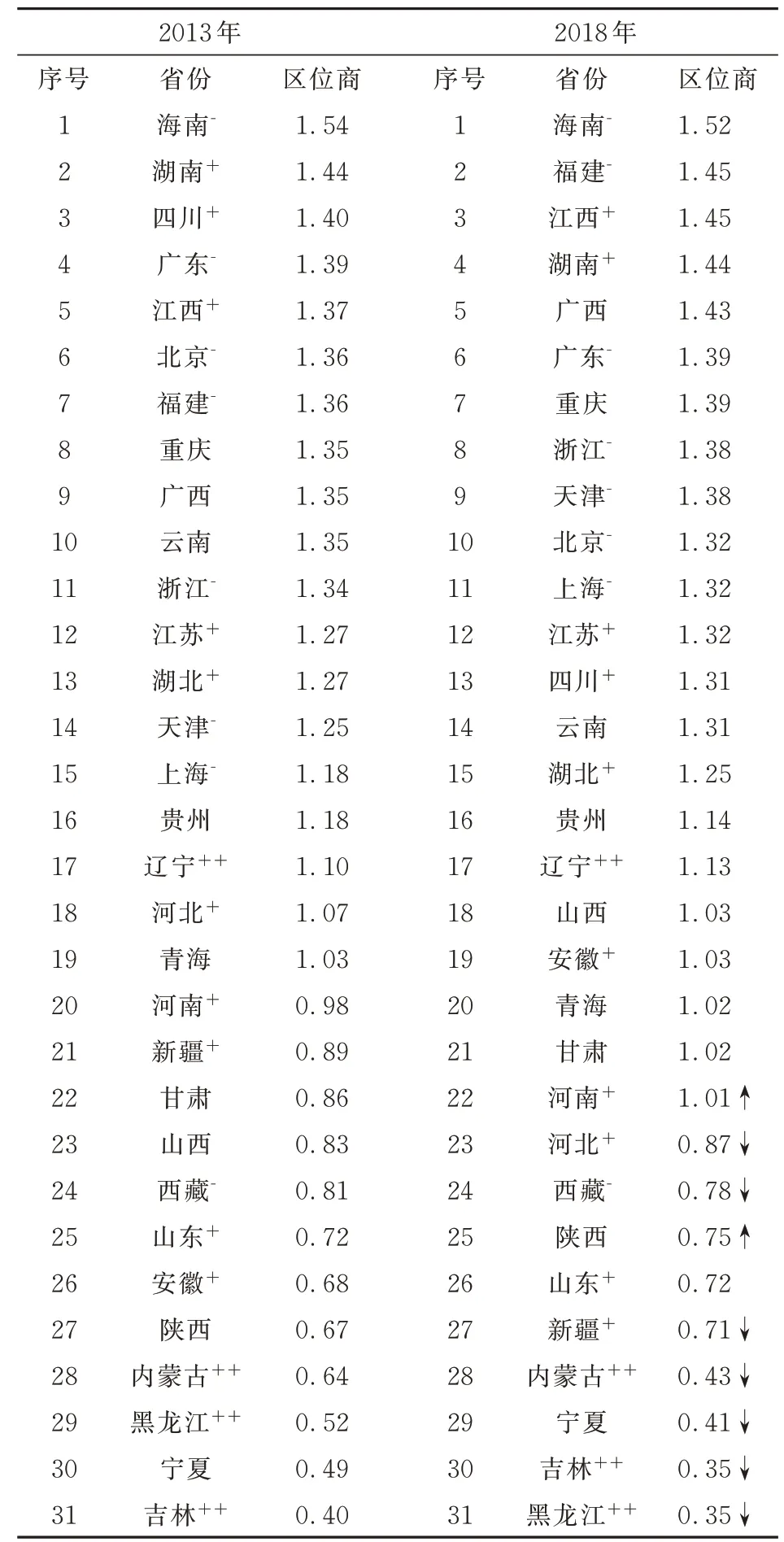

2.区位商

本研究采用国家粮油信息中心《饲用谷物市场供需状况月报》相关标准,以自给类型划分玉米主产区、产销平衡区和主销区。其中主产区为河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、新疆维吾尔自治区;产销平衡区为山西省、广西省、贵州省、云南省、重庆市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区;主销区为北京市、天津市、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省、西藏自治区。东北三省一区不仅是我国玉米主产地,同时也是我国玉米临时收储政策实施地区、国家储备玉米重要收购基地,因而将东北三省一区定义为玉米核心产区。

(1)玉米饲料产业区位优势显著。由表4可知,按照区位商大小排序,相同位次中2018年区位商大于2013年区位商的省份有20个,表明我国饲料产业区位商整体提高较快,饲料产业比较优势进一步提高。其特点一是玉米饲料产业比较优势区域扩大。从全国来看,2013年区位商大于1,即该产业在当地具有明显的比较优势的区域有19个省(市、自治区),2018年增加到了22个省(市、自治区),说明全国饲料产业在玉米加工产业中占优势的省份增多,玉米饲料产业几乎已成为全国玉米加工产业中的主导产业。二是主销区中的高区位商省份占比上升。饲料产业区位商最高的前10省份中玉米主销区占所有省份的比例由2013年40%增加至2018年60%。2013年饲料产业区位商较高的前十个省份中玉米主销区四个,主产区三个,产销平衡区四个。而区位商较小的十个省份主销区只有一个,主产区五个,产销平衡区四个。但2018年饲料产业区位商较高的前十个省份玉米主销区增加至六个,主产区减少至两个,产销平衡区减少至两个。区位商较小的十个省份主销区仍为一个,主产区增加至七个,产销平衡区减少至两个。海南省不生产玉米,主要的玉米消费用途为饲料消费,因而海南省饲料产业区位商在全国最高。

表4 饲料产业区位商

(2)玉米工业产业核心产区集聚特征突出。由表5可知,2013年至2018年之间,玉米工业产业区位商均超过2,即玉米工业在当地具有明显比较优势,其中吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区均属于全国玉米产量较大且质量最优的核心产区。而区位商小于1,即玉米工业在当地不具有比较优势的省份之中2013年是河北省、辽宁省、河南省、山西省,2018年为河南省、辽宁省、安徽省、山西省,其中安徽省区位商降幅很大,河北省区位商上升较快。相较于饲料产业区位商,工业产业区位商两极差距较大,表明玉米工业产业布局存在明显的空间集聚特征。

表5 玉米工业产业区位商

四、玉米加工产业空间集聚的成因分析

(一)玉米饲料产业空间集聚成因分析

1.市场需求预期良好推动饲料企业加快布局

我国总人口规模将于2029年左右迎来峰值,峰值人口规模约为14.55亿人[40],这将意味着我国人口未来8年大约还有5000万人的增长空间。按照2019年人均肉类消费27公斤计算,8年后肉类消费将至少增加135万吨。2019年,受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响,全国工业饲料总产量2.3亿吨,同比下降3.7%[41]。但我国饲料工业连续4年产量超2亿吨,连续8年位居世界第一,约占全球总产量的1/4[42]。庞大的饲料需求基数和强劲的肉类需求前景,使得作为饲料主要原料的玉米未来消费需求前景广阔。在良好的市场需求和前景驱动下,竞争激烈的饲料企业加快向全国扩张产能的步伐,导致饲料产业在玉米加工产业中的占比逐年提升。

2.产业政策变动导致饲料产业集中度略有下降

近年来,相继出台的国家产业政策促进了养殖业转型升级,改变了饲料产业的空间集聚水平。2015年1月1日新修订的史上最严环保法《环境保护法》开始施行,此后《水污染防治行动计划》和《畜禽规模养殖污染防治条例》相继出台,生猪禁养和拆迁整治的工作迅速展开。严格的环保要求使得大量小型养殖场和散养户因环保不达标或者环保成本高逐渐退出市场,新希望、正大集团、温氏、大北农等国内外规模饲料企业则借机发力,结合自身优势在全国快速布局养殖业。由于禁养区、限养区和适养区的划定,新加入养殖行业的规模养殖企业不得不选择远离人口集聚地的地区建立养殖场,而规模养殖场布局的改变导致饲料厂布局随之改变,从而使得饲料产业集中度略有下降。

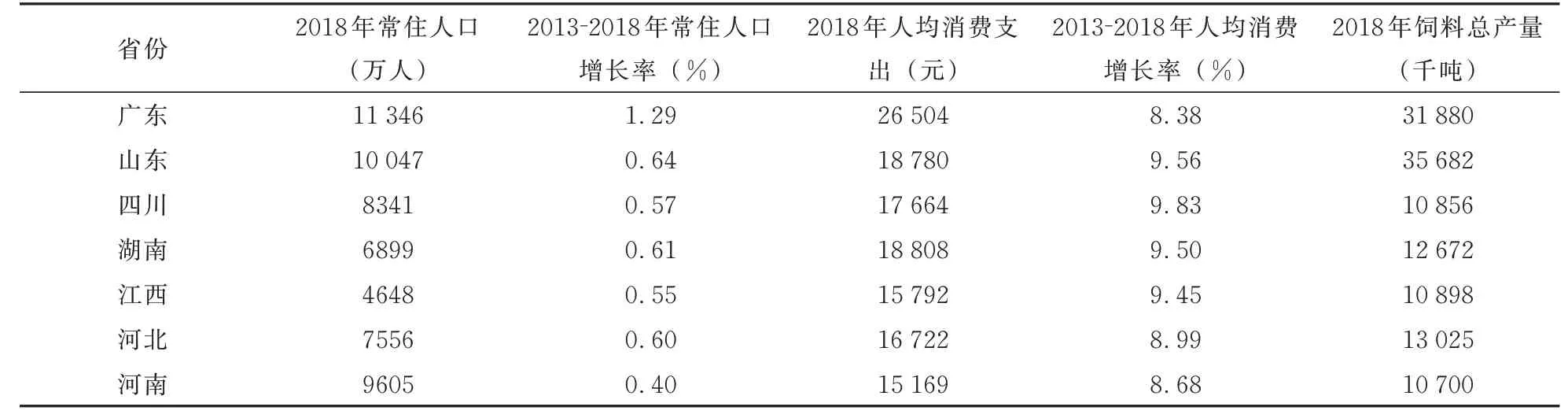

3.消费升级和人口集聚促进饲料产业向人口和经济大省集聚

我国消费者对冷冻肉接受度低、畜禽等动物活体运输不便,且冷链物流不发达难以长距离运输鲜肉等原因,导致养殖产业布局更愿意靠近消费地区,即布局在人口密度较高和经济水平较高地区的周边。饲料产业是养殖产业等上游产业,围绕养殖业布局,有利于紧密接触市场,缩短供应链、稳定客户群体,并且规模化的养殖场一般配套建设饲料厂。随着大城市消费能力的提升,对于畜禽养殖产品的需求将进一步增加,促使地区饲料产能扩大,进而使地区饲料产业区位商升高。据国家统计局数据显示,2018年末广东省常住人口全国最多,为11 346万人,常住人口增长率远高于表6所列其它省份,山东省位居其次。2018年广东省人均消费支出为26 504元,远高于表中所列其它省份,湖南省位居其次。较大的人口数量和较强的消费能力,使得人均肉类消费数量不断提升,2018年广东省城镇居民人均肉类消费40.7千克,远高于全国平均值31.2千克[43],导致广东省饲料工业集聚度较高,成为全国第一大饲料产区。

表6 我国部分省份人口、人均消费支出及肉类产量数据

(二)玉米工业产业空间集聚的成因分析

1.玉米价格市场化促进玉米工业产业集中度提高

玉米临时收储政策在保障农民种植收益、提高玉米总产量的同时,也导致国内外玉米价格倒挂、玉米库存积压等问题,对下游玉米加工企业生产经营造成较大影响。临储收购政策运行期间,大量玉米进入国库,导致部分玉米工业企业原料紧缺,生存艰难,甚至逐步关闭或者重组,一直坚持开工的企业也由于粮食收购量有限而全年开工率较低。2016年《全国种植业结构调整规划(2016—2020年)》提出推进玉米“市场化收购”加“补贴”改革,取消玉米临储收购政策。改革后的玉米市场,玉米价格由市场形成,供求关系靠市场调节。东北“黄金玉米带”是我国玉米主产区,产量高且质量好,临储政策取消后东北玉米价格和供给优势迅速显现。以玉米深加工产能较大的吉林省为例,2016年之后,吉林省玉米深加工企业开工率已经由2015年的50%~60%上升至2017年的100%[44]。各大玉米加工企业敏锐地捕捉到收储政策改革所释放的机会,纷纷在东北布局玉米深加工企业,尤其是全国玉米产量最高省份黑龙江,吸引了伊品、鸿展、象屿、阜丰等一批玉米深加工集团布局玉米深加工产业,新增年玉米加工能力超过800万吨,显著提升了东北地区玉米工业产业集中度。

2.玉米临时补贴提高玉米工业产业集聚度

2010年底,我国玉米库存量0.35亿吨,截至2016年底玉米库存高达2.58亿吨,达到了前所未有的规模,库存年均上涨幅度114.30%,玉米供需结构严重失调[45]。为加快消化玉米库存、减轻国家财政负担,2014年7月15日财政部、国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行联合印发《东北玉米深加工企业竞购加工国家临时收储玉米补贴管理办法》,对具有一定资质条件、具备一定加工能力的玉米深加工企业,在规定期限内竞购加工国家临时收储玉米,超过一定数量部分给予一次性补贴。该通知印发后,东北三省一区积极配合,陆续根据本地玉米产量及加工能力制定以推进粮食收储制度改革、解决农民卖粮难、促进玉米深加工产业稳定发展等为目标的符合当地的补贴政策。补贴对象扩大到玉米深加工企业和饲料企业,吉林省补贴标准也由最初100元/吨提高到最高350元/吨[46]。截至2018年9月,由于玉米收储制度改革成效明显,玉米库存快速增长的势头得到初步遏制,玉米已产不足需、库存开始下降[47],2018年下半年及2019年未出台相关玉米加工补贴政策。本轮玉米东北深加工补贴政策,使得东北玉米深加工产品市场竞争力上升,而没有补贴的华北地区玉米加工企业在市场竞争中处于明显劣势地位。东北玉米深加工行业开工率提升,华北玉米深加工行业开工率下降,使得玉米工业产业空间集聚度进一步提高。

3.便利的经营环境促使玉米工业产业向核心产地集聚

便利的经营环境主要体现在核心产区玉米采购和储存的便利性。粮食的季节性波动十分明显,特别是在粮食主产区,一般正常年份农户玉米销售价格在每年新粮收获前(8~9月)达到价格高峰,随着新粮逐步上市(9月到次年1月),市场价格呈现明显下行,一段时间后开始回稳上涨,进入下一个市场年度和波动周期[48]。玉米深加工企业一般具有巨大的玉米仓储能力,例如具有一定规模的玉米深加工企业单厂玉米年加工能力在50万吨~500万吨之间,仓储小者可满足一月用量,仓储大者可满足一年用量。玉米深加工企业布局在东北地区,有利于企业及时掌握玉米生长情况,在玉米大量上市之时有利于企业制定最优的玉米收购策略,提高行情判断准确性,减少中间商差价及物流费用,从而降低企业采购成本。另外,东北地区气候相对南方较为寒冷干燥,可降低玉米发热、发霉、变质的风险,有利于玉米长期储藏。国家临储玉米和一次性储备玉米一般储存在东北三省一区,其玉米储备时间长达5年。

五、总结和政策建议

本研究使用产业集中度和区位商对我国玉米加工产业的空间集聚特征进行实证分析,发现玉米加工产业具有显著的空间集聚特征,鉴于中美贸易摩擦长期化、国内玉米消费趋势刚性增长以及提升我国玉米加工产业竞争力的需要,迫切要求继续提升玉米加工产业空间集聚程度,建议如下。

(一)提高玉米产业集约化程度,实现更高层次粮食安全

当前我国玉米工业产业和饲料产业均存在严重的低端产能过剩、同质恶性竞争问题,只有实现“藏粮于产品”,才会有助于实现更高层次的粮食安全。建议政府一方面要在国内玉米供需格局日趋紧张的现实约束下,通过以兼并重组的方式淘汰玉米工业产业和饲料产业落后产能、提高集约化程度,并选择具有区位优势的地区促进玉米加工产业集群发展。要有重点地对玉米加工产业兼并重组、设备更新、工厂改造进行补贴,以提高产业集约化程度。另一方面,对于玉米工业产业,在玉米主要产区东北建立玉米工业集群发展基地,将玉米主产区的玉米资源优势转化为玉米产业优势。对于玉米饲料工业,要在玉米主要消费地区广东省、山东省等地建立玉米饲料工业集群发展基地,利用玉米主要消费地区的市场优势提升玉米产业优势。

(二)设立玉米综合产业园,充分发挥产业空间集聚优势

中美贸易摩擦背景下,我国玉米供应链的不稳定性增加,产业布局调整要朝向集群发展以减少供应波动导致的风险。玉米是各类玉米加工企业的主要生产原料,而玉米深加工产品如玉米酒精糟、玉米蛋白粉、氨基酸等也是饲料企业的原料。建议在交通便利、玉米资源丰富、适宜养殖的地区建立玉米综合产业园,通过政府投资固定资产与免费或者低价租赁相结合、税收减免、人才引进、融资支持等措施吸引玉米深加工企业、饲料企业以及与淀粉、葡萄糖、酒精等产品为原料的企业入驻园区,使得玉米原料在园区内经过初加工形成初级产品后可以就地进入下一环节进行深加工,减少原料运输费用和运输时间,提高整体生产效率并节约生产成本,充分发挥产业空间集聚优势。

(三)适度增加玉米种植面积,扩大国内玉米供给

我国玉米产需缺口持续扩大,供给不足态势日益严重。在当前国外风险日益增加及国际粮食市场存在不确定性背景下,为满足国内玉米需求,在增加玉米进口数量的同时,亟需通过精确核算,适度增加我国玉米供给。建议提升玉米经营规模、加大玉米良种推广力度、优化玉米生产性服务、完善玉米烘干及仓储设施,保证玉米核心产区播种面积及产量稳步增加,吸引非核心产区农民适度增加玉米种植面积,在保证口粮安全的前提下有效增加玉米供给。