移民搬迁村土地抛荒的形成机制

——以甘肃省白银市靖远县D村为例

石蕊,魏晓丽

(西北农林科技大学 人文社会发展学院,陕西 杨凌 712100)

随着我国工业化和城镇化的快速发展,越来越多的农村青壮年劳动力选择放弃自家耕地外出务工,这导致劳动力流出地存在着不同程度的土地抛荒现象。而土地的抛荒很大程度上浪费了耕地资源,妨碍了农业的可持续发展,阻碍了乡村振兴的实现。因此厘清我国土地抛荒的形成机制,对于节约土地资源、促进社会健康发展具有十分重要的实践意义和理论意义。

目前学界对于土地抛荒形成机制问题的讨论主要集中在四个方面:第一,经济学大部分学者从成本与收益的角度来解释这个问题,金星运用经济学外部性理论对土地抛荒的原因进行了分析,认为农民耕种土地除了会给农民带来货币收益外,还可以为社会带来粮食安全保障的收益,当农业生产成本大于私人收益,就会产生土地抛荒的行为[1]。黎红梅、田松鹤认为宅基地与耕地的空间距离越远、土地越细碎,农民的时间成本和管理成本越高,他们对土地的预期收益就越低,进而选择土地抛荒的可能性越高[2]。第二,公共政策学大多从制度和政策存在的弊端出发解读土地抛荒问题。他们认为,在2006年之前土地抛荒主要是农民税费负担过于沉重所致,随着农业税被全面取消和粮食补贴政策的推行,农民的负担显著减轻,土地抛荒现象在一段时间内得到了控制。面对近年来土地抛荒卷土重来的现象,不同学者纷纷给出了自己的看法:詹琳认为土地抛荒的原因有:我国的土地流转制度不规范,导致土地流转不畅;现有的制度安排使土地分配时呈现极度平均化的趋势,导致土地的细碎化;国家的惠农政策按照承包亩数发给承包户补贴,不管土地抛荒与否承包户都能享受到政策福利[3]。张笑寒认为是家庭联产承包责任制的弊端导致了土地抛荒,具体表现为农户分散经营、规模狭小、土地细碎导致农业结构不合理,粮食生产效益低[4]。第三,土地资源管理学多是从农村生产生活中的物质资源情况来考察土地抛荒行为的成因,Prishchepov A V、Radeloff V C、Dubinin M等人分析出俄罗斯1990—2000年这一时期的土地抛荒主要是因为俄罗斯地多人少,受自然条件限制土地产量较少,粮食价格又较低,造成农户种地意愿不强、土地利用效率不高[5]。程宪波通过二元Logistic模型测量发现距离城镇远近、自然灾害发生频率、农业基础设施条件等因素都会影响农户土地抛荒的选择[6]。最后,社会学对此问题的解释范围较广,部分学者习惯于从韦伯的“目的理性”角度出发解释土地抛荒的成因,比如,陈扬认为当前中国农民外出就业逐渐由最初的生存理性向经济理性和社会理性转变,这种“理性”转变恰恰是农村土地抛荒的直接原因[7]。以贺雪峰为代表的学者是从农民对土地天然的情感入手讨论“无人种田”问题,由于农民分化和多元化带来的年轻农民严重的离土倾向是当前农村普遍的现实状况,他们认为通过土地流转资本下乡来发展现代农业反而会加重“无人种田”程度。由于机械化和简便农业技术的推广,农业生产并非是多么艰巨的任务,适度参加农业劳动,对中老年农民,不仅具有身体上的意义,而且具有重要的精神和心理层面的意义。土地抛荒现象的存在,一方面是农民对于市场价格的自然反映,另一方面是因为生产条件不够,土地过于细碎,田没办法种,农民才会不得已舍弃土地[8-9]。以上研究对于理解土地抛荒现象有较多的启示和借鉴意义,但仍有可完善之处——这些研究多从一个或两个行为主体的角度出发解释问题,没有看清问题产生的全过程。土地抛荒的形成绝不是农民、农村管理者等单个主体造成的,而是他们之间相互交织相互影响的结果,并且他们的主观意识与行动也受制于特定的社会结构。

土地抛荒是经济理性问题,是制度问题,是农业生产条件低下的问题,同时它更是处在日常生活中的行为个体主观意识和社会行动选择的结果。而任何社会角色的主观意识和社会行动都嵌入在特定的社会环境中,所以有理由将土地抛荒的成因放置在特定的时空背景之下,引入历史性的研究视角,以一个土地抛荒严重的移民搬迁村——甘肃省白银市靖远县D村为案例,考察在具体的社会环境背景下农村社会中各行为个体的主观意识和社会行动的选择过程。

一、土地抛荒:定义与D村现状

一般来说,土地抛荒指的是适宜耕种的土地不予耕种,主动任其闲置、荒芜的现象[3],包括荒废的农业用地和已被征收为城市用地但种种原因下并未开发使用的闲置土地。农业用地的土地抛荒又分为“隐性抛荒”和“显性抛荒”,“隐性抛荒”是经营者向土地投入的资金、技术和劳动力等方面不足导致土地未被完全利用的状态,“显性抛荒”是指除了自然灾害等不可抗力外,经营者由于自身主观原因,使土地季节性或全年性没有农作物生长的状态[10]。在此分类标准下,本研究讨论的土地抛荒是农业用地的“显性抛荒”。

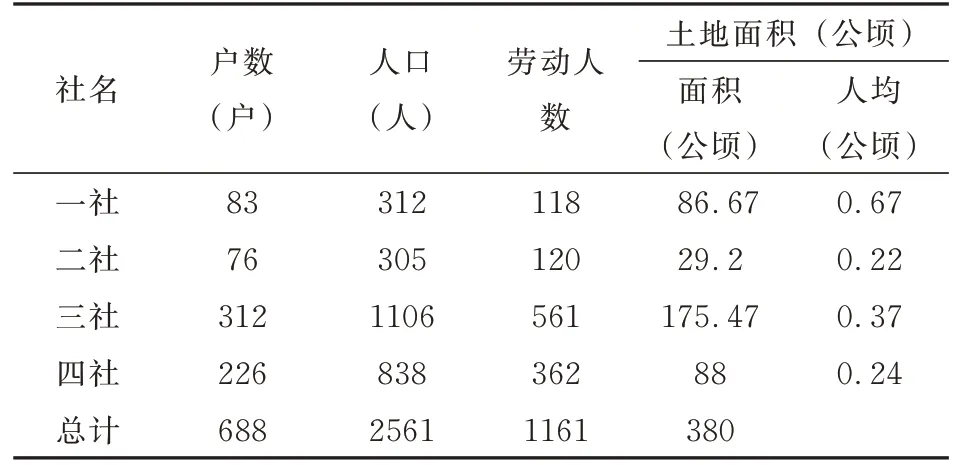

D村位于甘肃省靖远县东升镇的集镇所在地,处在靖远县北部,据县政府85公里,是2006年12月经靖远县批复成立的移民搬迁村,该村庄的居民都是从本镇和周边镇的干旱山区搬迁而来的。D村现辖4个村民小组,共688户2561人,有土地面积380公顷。位于黄河上游,是黄土高原沟壑区,属于干旱半干旱气候区,特殊的区位和地形使得当地气候凉爽但是光照强烈,非常适宜枸杞生长,所以D村目前主要以种植枸杞为主,以种植玉米、小麦为辅,是当地远近闻名的“枸杞村”。2019年8月笔者在D村调研时发现,该村的土地目前大规模荒废长草,380公顷土地中64.67公顷土地呈现抛荒状态,其中季节性抛荒占抛荒土地总量的38%,全年性抛荒占抛荒土地总量的62%。

表1 D村基本情况

二、缘起:市场化进程中的农民

虽然从社会结构来看,我国工业化和城市化进程在快速推进,农村社会的外部环境正具备越来越多的现代性,但总体来看,我国农村尤其是西部地区相对落后的农村仍然处在向现代社会转型的过程中。如果单单是从一些政策、文件的发布或者一些统计数字的变化来看这一历史,忽略了底层人民也是社会转变过程中的经历者和体验者,未免会陷入宏大叙事的漩涡。因此,本节侧重于被调研地农民的个人经历叙述与总结。

(一)市场经济:农民个体的理性化

D村是2006年12月经靖远县批复成立的移民搬迁村,搬迁前村民大都生活在干旱半干旱山区,用村民的话说他们原来生活的地方“山上光秃秃,地里粮荒荒”,道路崎岖、物资匮乏,生产生活条件差。在国家易地扶贫搬迁的政策出台后,他们响应政策搬到了这里,易地扶贫搬迁遵循“本人自愿”的原则,村民谈及最初决定响应政策搬迁时说到最多的词是“害怕”和“希望”,怕主要是怕在人生地不熟的地方安家落户,以后的生活缺乏保障,但他们渴望更好的生活,搬迁又从这种意义上带给了他们未来的希望。

费孝通在《乡土中国》中讲到,从基层上看去,中国社会是乡土性的,我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好,土字的基本意思是指泥土,乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法[11]。我们是以农耕文明发展起来的民族,土地束缚了我们,同时也滋养了我们,安土重迁是中华民族极为认同的观念,在这种观念的影响下,农民是不愿意离开土地离开家乡的,就算迫于现状不得已离开,从骨子里也盼望着有朝一日能衣锦还乡、落叶归根。因为在传统的观念中,背井离乡是一种十分凄凉悲惨的状态,意味着一个人背弃了滋养他的生命之源,离开了庇佑他的生活共同体,一着不慎就可能落个客死异乡的下场。这种传统观念的影响对于处在中国西部相对较为闭塞的甘肃来说更为深远,这一点可以从甘肃民间流传的谚语中窥见一斑,比如“种田钱,万万年;买卖钱,三十年;赌博钱,一阵烟”,“家里种成一亩田,强比外头跑半年”等等。因此,受传统观念影响的农民其实是安于种田害怕搬迁的。

邢成举认为,推动移民搬迁的动力是迁入地的经济吸引力和承载力[12]。周恩宇、卯丹认为,知识的话语支配力和传媒的传播导致了移民的贫困自觉,然后借助行政力量的推动使得易地扶贫搬迁成为了一种扶贫的方式[13]。总的来讲,在市场经济大潮中,居住在深山中的农民通过手机、电视等现代传媒与外界的沟通更为便利,在沟通过程中认同并内化了自己的生活状况是“贫困”的,因此渴望挣钱,渴望“富有”。这种观念冲击了他们对于种地乃至整个人生价值的认知,让他们拥有了迁移流动的动力。尤其是当他们响应移民搬迁政策搬出山区之后,便利的生活既消除了他们自身对于迁移流动的恐惧感也让他们更加深入地卷入市场经济进程中,对于经济收支更加敏感。

案例一:LQY,男,45岁,白银市某建筑工地工人

LQY是2006年跟随父母和弟弟从靖安镇下辖的L村搬迁至D村的。LQY说,他的父母在L村生活了大半辈子,早就习惯了山上的生活,刚开始并没有想搬迁,但是女孩们嫌L村在山上,闭塞落后,很少有人愿意嫁进来,当时他弟弟快25岁了还找不到媳妇,听到政府的移民搬迁政策之后,他们一家积极响应,成了来D村最早的一批移民之一。来到D村后,他家分得了十几亩土地,种植的作物是枸杞、秋葵和小麦玉米。刚开始的几年枸杞的收益很高,挣的钱不仅帮弟弟娶上了媳妇,还大大改善了他们的生活。2018年,LQY的大女儿考上了大学,二女儿和小儿子在上高中和初中,父亲得了重病,家里的开销日益增大,种植枸杞的收益却大不如前。LQY夫妇在亲戚的介绍下辗转在周边城市的建筑工地打零工,家里土地交给母亲和弟弟弟媳耕种。2019年年初,弟弟弟媳也去了建筑工地打工,母亲要照顾病重的父亲还要帮两兄弟照看孩子,没有多余的精力种地;兄弟两人平时的工作很累也没有固定的休息时间,无法兼顾家里的土地;承包土地的人开出的租种期限是至少十年以上,兄弟两人考虑到他们在建筑工地打零工并不稳定,不敢把土地租出去这么久,只能任其暂时荒废。

LYQ的人生经历是村庄众多外出务工者的人生经历缩影,农民都有自己的经济账:本村靠近县城,交通便利,劳动力可以获得较多的就业机会,当务工收益高于农业收益时,自然而然地选择外出务工。加之本村土地细碎程度严重,农业生产条件较为恶劣,因此家中老人从事农业生产时也偏好于种植枸杞而非小麦、玉米这种收益较低的粮食作物。只有当老人家庭负担较重时,他们才会在全力照料家庭之余种植粮食作物,这也主要是为了自己食用从而节约家庭开支,并非为了挣钱。在这种农民个体理性的逻辑之下,土地抛荒成为了维持家庭收入的保护措施。

(二)移民搬迁:熟人社会的陌生化

D村村民最远有从宁夏银川搬来的,其他大部分都来自于靖远县石门、双龙、兴隆、永新、靖安等乡镇,本村并非是由原来的村庄整村搬迁组成的,搬迁使得村民原本的社会关系网络发生了断裂:周围的邻居一下子变成了陌生人,原来的亲朋好友四散在各个移民搬迁点。

案例二:LM,女,53岁,D村农民

原来在山上住的时候,LM家里的土地种植的主要农作物是小麦和玉米,搬下来后,虽然周围有人种植枸杞,但是由于村民之间缺乏交流,她和丈夫也没想过种植枸杞。2010年左右,D村曾免费给村民发放过枸杞苗木并聘请专家开设枸杞种植培训讲座,LM家也是从那时起开始种植枸杞的。搬过来后,她家分得了0.4公顷土地,前几年全都用来种枸杞,去年丈夫外出务工,她挖掉了0.2公顷枸杞改种玉米。就算仅剩0.2公顷枸杞,她自己也是忙不过来的,跑了数次劳动力市场却招不到工人,只能把整串的枸杞剪下直接拌碱晾晒(这样的枸杞收购价格相对要低很多)。笔者采访她时,她家还有0.1公顷多枸杞没收,LM表示剩下的枸杞能收就收,收不了就只能让它烂在地里了。她明年准备把枸杞全挖了跟随丈夫外出务工。对比移民搬迁前后的生活,LM觉得日子越过越富裕,“人情味”却越来越淡了。以前在山上的时候,邻里之间经常会有“你来我家帮忙播种,我借你家的耕牛犁地”、“我帮你掰玉米,你帮我收高粱”的互帮互助行为,忙碌了一天之后,大家端着饭碗聚在打麦场上东聊西扯的拉家常。而现在大家都是各顾各的,收获的作物晾晒在自家院门口或院子里,邻里之间见面讨论的内容是最近的新闻、天气,很少涉及到自己或者周围人的事情,因为“非亲非故的,说了也帮不上忙”,“背后嚼舌根惹人烦”。

经过重组之后的村庄处于一种“半熟人”社会的状态——村民之间没有了祖辈积累的交情,由于生活在同一村庄内,相互之间存在一定的互动,但互动交流的多为外界的新闻而非自己周围的日常事件,村民注重自己的隐私,私人生活兴起。案例二中的LM感觉搬迁之后人情味越来越淡,就是社会关系网络发生断裂的体现。

在农业生产经营过程中,由于农作物有特定的生命周期,某一时段必须进行某些农业活动,否则会影响产量。比如,枸杞果实十分惧水,枸杞挂果之后,雨水过大果实会膨胀破裂,在枸杞采摘风干过程中遭遇雨淋会发黑霉变。因此,枸杞种植是高劳动力投入的,当一个家庭内部劳动力有限的时候,通常就需要外部劳动力的支援。在市场经济和打工浪潮下,劳动力的价格得到凸显,雇佣关系替代了帮工换工的人情关系。

案例三:SCM,女,50岁,宁夏中卫人,枸杞采摘工

SCM做枸杞采摘工已经有五六年时间了。据她讲,现在雇佣枸杞工,雇主给工人来回车费(基本为150元),同时包吃包住,每天早晨把她们送到自家的枸杞地,晚上称她们采摘的枸杞重量,论斤回收,她一天能采摘100斤到120斤,现在的雇主给的价格是1.5元/斤,一天能挣150元到180元,不过这个价格视行情而定,一般在1元/斤~1.8元/斤,她从业这几年遇到的最低价格是0.8元/斤,再低就没人干了。用SCM的话说,干这行得“肯吃苦”。因为采摘时要顶着炎炎烈日,戴着帽子面纱穿着长衣长裤防晒、防虫,坐着够不到的枸杞串要保持半蹲或站的姿势才能采摘,枸杞树上还有尖尖长长的刺,一不小心就会戳破手指。她们挣的是“辛苦钱儿”。

在“半熟人”社会中,村民的行事逻辑从温情脉脉的人情往来走向了精细计算的市场交换,枸杞雇工的价格由市场决定,并且按照对劳动力的需求程度上下波动,收益好的话一个月能挣4000多元,碰到枸杞市场行情不好时,往往会产生“种不如采”的情况。

把农民作为土地抛荒行为的分析主体,可以看到,市场经济使农民个体走向理性化,移民搬迁使熟人社会变得陌生化。村庄社会的行事逻辑被卷入市场的理性计算中,劳动力由市场定价,枸杞种植的高劳动力投入使得生产成本提高,农民的种植意愿下降,青壮年劳动力外出务工,由于土地细碎,粮食作物种植经济和劳动力投入均较大,“田不好种”,他们种地兼业化的意愿也较低,但受制于文化程度和劳动技能等因素的影响,他们的工作并不稳定,不敢贸然流转土地,土地抛荒成为农民降低务工风险的保护措施。

三、治理:乏力的集体组织

土地抛荒从农民层面上看是一家一户的农民的个体行为,但抛荒的个体行为增多了,从村庄层面上看就是整个村子的土地抛荒现象。所以村庄的集体组织是考察土地抛荒形成机制的一个不能忽略的重要因素。

在我国现行的家庭联产承包责任制之下,为了保证公平,农村土地一般是按照离家远近和肥瘦程度相搭配进行分配的。2006年,D村村民搬迁重组后,也是按照此原则分配土地。在改革开放初期,这个原则大大提高了农民的农业生产积极性,但是在向现代化转型中,这个原则的弊端也日益明显,最突出的就是土地细碎化带来的农民合作成本高的问题。拿D村来说,当枸杞规模化种植时,同一种病虫害对一个区域的影响较大,分散的土地使一个区域内的土地有不同的主人,各家打药除虫的时间不一样,虫子会从打过药的土地飞去没打药的土地,没打药的土地虫子增多时,这家土地的主人开始打药,虫子又会从这块地飞去旁边农药淡了的土地或者其他没打药的土地,周围土地的农民又需要继续打药,陷入了一个不停打药的死循环。这样一来,不但增加了枸杞种植的成本,而且大大影响了枸杞果实的品质。在D村,一片区域内土地的主人来自于四个不同的社,他们除了土地相邻外在日常生活中没有什么交集,这时就需要集体出来组织农民进行合作,解决他们在生产中的问题。但在现实中,面对村民的诉求,以村干部为代表的村集体表现如何呢?

案例四:WPS,男,48岁,D村农民

WPS在以前的村子就是村主任,搬迁过来后再一次成功当选了D村的村主任,干了11年后,到2017年就没再参加下一届的竞选。谈及不再参加竞选的原因,WPS表示这个村子让人“心寒”,村民个个都只看自己能否得利,从来不考虑集体。像评选贫困户这类只能给一部分村民福利的政策,拿到名额的村民认为他办事公正,认可他的工作,没拿到名额的村民对他态度恶劣,不配合他的工作。在D村干村主任的这11年里,他觉得大多数的村民都在排斥他,上面给的任务不得不做,但是下面村民极为不配合,“夹在中间两头受气”。而在以前的村子里,大家都十分尊敬他,那时他认为村干部的工作“体面”、“有意义”。现在干村主任不仅被人排斥,而且一年才拿六千块钱,外出务工一个月就可以赚六千,所以他就不愿意再干下去了。

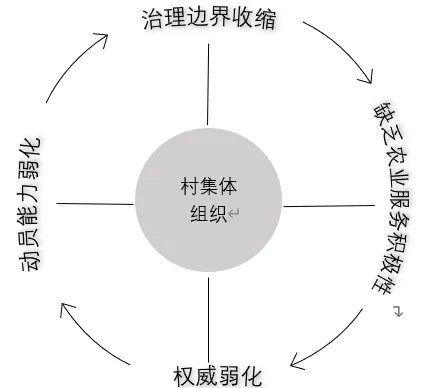

从WPS的案例,侧面可以看出村干部在村民心中的地位已经大不如前,村干部不愿意组织农民,而且就算愿意组织也很难组织起来。这里除了涉及村干部自身工作能力的问题外,还有从计划经济转向市场经济的过程中,集体组织在村庄公共领域的治理能力不断弱化的问题。在计划经济时期,我国农村实行的是人民公社制度,土地产权制度的特点是“一大二公”,即“第一人民公社规模大,第二人民公社公有化程度高”,土地、农业生产工具等各种生产资料几乎全部为人民公社以及其代表的大队和生产队集体占有,劳动力也是由公社或生产队统一指挥。在这种制度下,村集体管理着村庄的全部事物,村干部与村民的互动是一种政治性的互动,村民配合村干部的工作。从1978年改革开放到2006年税费制改革这段时间里,村集体的管理边界虽然逐渐收缩,并从“管理”向“治理”转型,但此时,村集体有一项重要职能是代表国家向村民征收“公粮”和“提留”。集体有代表国家的强制性的权力,此时村民仍然不得不配合村干部的工作。同时,为了能顺利收取税费完成国家的任务,村集体有为村庄提供和协调各项农业生产基础设施的积极性。而在我国全面取消农业税之后,农民是否丰收对于村集体运行影响较小,也就丧失了为农民提供生产基础设施的积极性。同时,它在农民心目中的权威也逐渐弱化。所以,村集体很难调动全体村民,村集体给出的建议村民不愿听从,村集体得不到正面反馈更加缺乏治理农业生产的积极性,久而久之就陷入了恶性循环。所以村集体在农业生产过程中发挥的治理作用十分有限,农民个体在农业生产的合作成本也大大提升了。

图1 村集体治理乏力的恶性循环

四、流转:困境中的土地承包者

为了解决土地抛荒问题,国家颁布实施了《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国物权法》等相关法律促进土地经营权流转。目前,土地经营权主要流转给两类主体:一类是愿意种地的普通农户,另一类是资本下乡的公司。

在主流的观念里,以一家一户为生产单位的小农经济是传统农业社会的生产方式,而规模化的、依靠机械生产的农场是现代工业社会的生产方式,资本下乡使大规模从事农业生产或是从事农业观光旅游的公司满足了人们对于现代化社会的想象,于是,各地纷纷出台各项政策吸引资本下乡经营农业。但是,从当地的实际情况看,资本下乡并未很好地解决土地抛荒问题。

2015年,X公司从D村以及周边的村庄流转土地用来从事种植业、养殖业和农产品加工业,公司的经营范围包括枸杞、文冠果、肉苁蓉、大枣、杏、香梨、苹果等药材及水果的种植,土鸡、山羊、驴、牛等牲畜的养殖以及对这些产品的加工。因为农作物种植不同于工业产品的生产,它有自己的生命周期,不是每一个阶段都有可供计量的半成品,所以监督工人是一大难题,枸杞从种植到采摘都需要大量劳动力,随着经济的发展,雇工成本日益提高;并且随后的几年,受雨水丰沛以及病虫害(根腐病与黑果病)因素的影响,枸杞产量下滑;越来越多的人看到了枸杞种植的商机,甘肃、宁夏、陕西等适宜枸杞生长的地区都在扩大种植面积,市场已经趋于饱和,枸杞收购价格大幅降低。在这种状况下,X公司大大缩减了枸杞种植面积,放弃了在D村流转的土地。土地流转与规模经营虽然可以通过行政力量来推动,但从根本来讲,资本下乡依然主要服从市场规律和企业逻辑,而非行政逻辑[14]。在企业逐利的逻辑之下,种植枸杞的市场风险难以规避,获得的收益与风险不成正比,他们往往会选择转租或者抛荒。

外出务工者与有意愿种地的普通农户之间土地流转也并不顺畅。首先,D村农民通过合同正规流转土地的意愿并不强烈。像案例一LQY兄弟一样不敢签订十年以上土地流转合同的村民比比皆是。因为文化资本等各方面的限制,他们在城市中的打工收入具有一定的不稳定性,如果贸然流转土地,万一进城失败,他们也失去了回归乡村的退路,不少农民的心态都是:如果没有时间种小麦玉米,宁愿让土地撂荒也不能轻易流转给陌生人种。而移民搬迁使村民在D村的社会网络断裂,有意愿种地的普通农户通过社会关系网络流转亲朋好友等熟人的土地的机会大大减少。其次,普通农户种植亲朋好友的土地,一般不用支付租金或者只需要“意思”一下。而企业进入村庄流转土地,对土地是明码标价的,这样土地在农民心中就有了价格预期。村庄中的中农承担风险的能力远不及进村的资本,给不出同等的价格。外出务工者也就不愿意将土地流转给中农。

总的来看,资本下乡的公司遵循市场逻辑,当种植枸杞风险较高收益却不稳定时,他们转变了生产策略,不再继续对土地追加投资,在转租过程中造成了一部分土地的抛荒。同时,资本进村,通过较高的土地定价冲击了村庄中内生土地流转体系,中农种植闲置土地的机会也大大减少。

五、总结与讨论

市场经济使得农民个体走向理性化,而移民搬迁使得熟人社会陌生化,村庄社会的行事逻辑被卷入市场的理性计算中,由于劳动力市场化,而枸杞种植又是劳动密集型农业,因此生产成本被不断推高,农民的种植意愿下降,青壮年劳动力纷纷外出务工,村庄中老人农业的特点突出。从计划经济转向市场经济,集体组织在村庄公共领域的治理能力不断弱化,弱化的集体组织起不到应有的作用,加剧了村民间的合作成本。最后,在土地承包者这一环,大资本下乡种地比农民种地的成本更高,承担的风险更大,他们遵循市场逻辑调整生产策略,一旦风险过高,最先出现土地抛荒的就是企业;资本进村,通过较高的土地定价冲击了村庄中的内生土地流转体系,中农种植闲置土地的机会也大大减少。在这三个主体的相互作用下,形成了村庄中的土地抛荒。

为了治理农村土地抛荒问题,国家出台了不少相关政策,积极引导和推动土地流转,一方面为种地的农户和企业提供种种优惠和补贴,另一方面对于长时间弃耕抛荒的土地轻则不再给予补贴、重则收回其责任主体的土地经营权。但由于上述逻辑的存在,土地抛荒的现实情况仍不容乐观。笔者认为破解土地抛荒的困境,关键在于调动村集体的工作积极性,通过项目制等方式激励村集体进行土地整治,积极修建和维护农田水利设施,提高土地耕作便利性,发挥桥梁作用,链接没有种地意愿的农民与有种地意愿的土地承包者,整合细碎化土地,形成“大田”。同时,鼓励有种地意愿的土地承包者适度流入土地,推动适度规模经营的现代家庭农场的发展,因为家庭农场可以采用家庭经营的方式耕作,有利于降低雇工的成本和风险、降低管理难度。