城乡接合部地区的绿化隔离带建设实践

——以北京为例

柴浩放

(北京市社会科学院,北京 100101)

绿化隔离带的概念最早源于英国伦敦的绿带建设,是大城市地区为了防止都市区过度蔓延,同时优化城市自然资源环境而采取的一种限制开发措施[1]。这种集生态建设与城市空间布局优化于一身的手段被全球许多城市采纳,成为一种较为流行的城市发展调控手段。我国的绿化隔离带建设通常坐落于城市郊区的农村地区,由于城乡土地的二元性,导致生态建设与农民生计、绿隔的城市限制性发展导向与农村城市化之间存在冲突与矛盾。基于北京市的情况进行,这一问题在城乡接合部地区表现最为典型,也最为复杂。

1 与城乡接合部有关的文献综述

城乡接合部地区具有地理空间形态的准城市属性和行政归属的乡村属性,农民的就业的非农化且形态多样,区域内流动人口众多且流动性强,各种关系错综复杂,是我国城市化进程中矛盾较为集中的区域。社会各界在理论和实践层面对此地区的探讨比较广泛。刘红萍等提出实施户籍管理的统一化、城乡管理的一体化和建立城市与城郊土地的统一大市场,并加强城市规划的导向作用。戚本超等对城接结合部在北京发展过程中的四个作用进行了详细分析,并提出了城乡接合部发展的六个方面的问题,即土地占用、经济发展、人口管理、基础设施建设、环境恶化和社会治安问题,在此基础上从城乡接合部的管理体制、建设规划、经济社会协调发展、流动人口管理和基础设施建设等方面提出解决对策。徐勤政等剖析了北京城乡接合部地区绿化隔离带相关配套政策的实施中存在的各种缺陷和问题,部分是顶层设计的问题,部分是实施过程中的问题,但都导致政策实施变形或难以为继,建议加大财政投入力度,创新土地政策,鼓励基层创新并加以总结推广,多措并举推进相关领域工作[2]。崔向华认为城乡接合部50个重点村的改造为全国同类地区的此类问题的解决提供了良好的借鉴,充分调动综合资源和制度因素,全方位对相关地区的土地资源、户籍制度、人力资源、社会保障等进行重组和优化,实现了农民市民化、产业城市化、用地生态化的共赢。

2 北京城乡接合部地区的绿隔建设实践与成效

2.1 城乡接合部地区绿化隔离带建设难点

在北京市落实首都城市定位、加快建设国际一流的和谐宜居之都的过程中,城乡接合部绿隔地区是关键区域,经过多年努力,北京市系统推进了绿化隔离带地区城市化进程。

绿化隔离带地区人口资源环境矛盾和城乡二元矛盾日益突出、“城市病”和“三农”问题日益严重。主要表现在外来人口较多,本地人口在搬迁安置、劳动力就业和社会保障方面仍有较多突出问题;产业层次有待提升,后续发展乏力;公共服务管理和土地利用模式亟待创新等。在非首都功能疏解以及京津冀协同发展的大背景下,北京推动绿隔地区农村城市化,探索自主优化开发、内涵集约发展新模式等,将该区域建设成为绿色生态发展区,为建设国际一流和谐宜居之都添砖加瓦。按照北京市城乡接合部有关绿化隔离地区建设的总体要求,主要从规划优化、土地利用方式调整、农民市民化、旧村改造、产权制度改革、农村社区治理等领域深入开展工作。

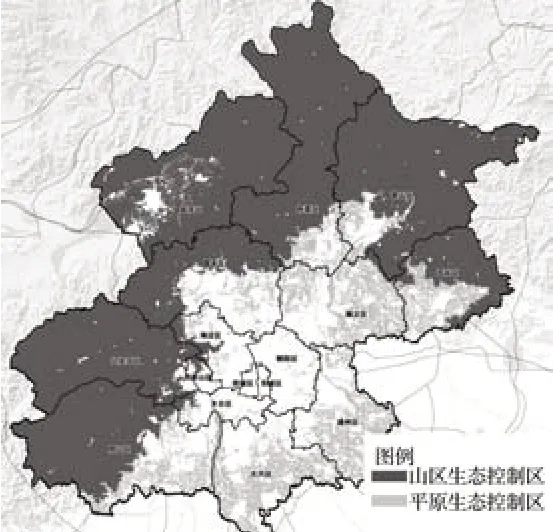

北京市绿化隔离地区范围如图1所示。

图1 北京市绿化隔离地区范围

2.2 城乡接合部地区绿化隔离带建设推进方式

第一道绿化隔离带地区曾是北京市主要的城乡接合部地区,环境脏乱、公共设施缺乏、人员密集、治安风险大,影响城市景观、更影响群众的满意度、获得感。在北京市城乡接合部重点村改造和绿化隔离带建设的同步推进过程中,由于注重保护农民利益,强化对农民转工转居的资源投入,改造得以顺利推进。一方面改善了相关地区农民的居住环境,实现了转工转居,农民实现了带着资产进城,成为拥有股份的新市民,享受城市社会保障体系。另一方面,通过土地资源的重新整合和利用,为城市增加了大尺度的绿地,使得以往难以推进的绿化隔离带建设快速推进。

北京市城乡接合部地区推进城乡一体化的方式包括绿隔建设、功能区带动、土地储备、村庄改造。

(1)绿隔建设。

绿隔建设地区包括一道绿隔和二道绿隔,两个地区的发展方向也有所不同,但目的都是防止城市无序扩张。

(2)功能区带动。

功能区的产业发展带动具有两个特征,通过建立高端产业功能区带动地区的增长;通过功能区实现空间的拓展和产业的布局[3],但容易出现功能区内外隔离的“新二元结构”问题。

(3)土地储备。

土地储备的大规模启动在带动城市化的同时,也产生资金平衡困难、债务规模过大、产业发展不足等问题。

(4)村庄改造。

村庄改造需要面临如何摆脱过于依赖外部投入的问题,走出激发农村内生增长方式和就地城镇化的道路。

2.3 绿隔建设成效

北京市第一道绿化隔离带建设涉及的公园已基本建成,形成了环状结构,极大方便了市民生活,改善了区域人居环境,提高了居民的满意度、获得感,是新时代为民办实事的切实体现。第一道绿化隔离带的建设,在经历几次北京城市规划的更迭和北京城市功能定位的不断强化和明确,也实现了转变,功能由比较单一的防止城市摊大饼,向增强城市生态功能、丰富人民休憩选择等综合形态转变,公园的定位也从最初郊野公园的功能定位,转变为城市公园的定位。

绿隔建设是绿色北京、生态北京建设的重要切入点,是化解北京城市建成区人口资源与环境矛盾的重要途径,是实践新时期生态文明建设的范例,为达到新一版北京城市总体规划中关于生态的刚性指标的要求奠定了良好的基础。通过以绿化隔离带建设为抓手的生态环境建设,实现了倒逼农村地区经济发展转型,减量发展,减的主要是农村建设用地,提高其用地集约化程度,提质增效、提高单位用地面积资源承载和产出能力。通过推动低端产业向京外疏解,配合完成集体建设用地的腾退和集约化利用,助力北京城乡接合部地区华丽转身,促进了城市化进程,也深化了美丽乡村建设。绿隔建设深化了北京城乡一体化的体制机制,形成了一批有效的制度,将城市和乡村通盘考虑,丰富了破解城乡二元结构工作经验,也为建设和完善北京城乡一体的现代城镇体系做出了贡献。北京市生态控制区规划如图2所示。

图2 北京市生态控制区规划

3 需要进一步研究的问题

对城乡接合部地区在绿隔建设契机上推进城乡一体化的方式进行总结和研判,包括主要政策、动力机制、推进方式以及遗留问题等方面,可以重点关注土地开发利用的区域统筹机制、实现资金平衡的投融资机制及项目审批下放机制。

探讨如何发挥农民的主体作用,实现农村的内生型发展;如何发挥统筹机制解决农村城市化的资金平衡问题;如何提升土地的价值,尤其是建设用地的集约节约利用;研究产业结构的变化对农村地区可持续影响等。如何通过项目推进方式的实践和总结,形成制度层面的经验,如区域统筹机制、审批下放机制和投融资机制等,为城乡接合部其他地区提供参考。进一步总结经验与存在的问题,激发基层自主参与城乡接合部改造、实现地区农村城市化的积极性;为避免新城周边产生新的城乡接合部问题提供决策参考;为下一步探索有效的农村城市化试点工作奠定良好的基础。

4 结语

北京市的绿化隔离带建设经过多年谋划、实施,历经几次北京城市总体规划的修订和北京城市功能发展定位转换,也经历了非首都功能疏解和京津冀协调发展等国家大政方针政策的出台,在北京市不断探索总结经验并集中力量推进的情况下取得了良好的效果。未来需要在总结巩固已有经验的基础上,持续深化相关领域的工作。尤其是城乡统筹和综合施策方面的经验,不仅对北京市的绿化隔离带建设实施具有开创性的意义,对于北京市未来的乡村振兴等领域的工作也具有指导和示范意义。