海南西部土壤和水稻中铜和硒含量现状评价

陈帅 章倩 韩妙杰 钟萍 王登峰 汪秀华

(1澄迈县农业技术推广中心海南澄迈571900;2中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所海南海口571101;3海南大学农学院海南海口570228)

近年来,酸雨频率和氮肥施用量的逐年增加导致我国农田土壤pH的降低进程加快,远高于自然状态下的土壤酸化速率[1-3],且氮肥施用量增加对农田土壤酸化的贡献程度显著高于酸雨[1,4]。土壤酸碱性是土壤多种化学性质的综合反映,农田土壤酸化不仅对其微生物活性、元素的转化与释放、微量元素的生物有效性、土壤养分保持能力等一系列性质及变化有深刻的影响,还可导致土壤中铜和硒等微量元素的含量分布及迁移能力发生变化,进而降低农产品的产量和质量,对人类健康构成威胁[2,5-6]。

我国热带地区土壤pH普遍偏低,微量元素的有效性、迁移转化特征对土壤酸化尤为敏感[7]。20世纪90年代以来,海南农田的氮肥投入量逐年增加[8-9],大量的氮肥投入导致土壤表现酸化特征[10]。近期调查结果与二次土壤普查数据相比,海南岛农用地耕层土壤pH显著降低,且分布范围变窄,部分农田土壤pH降低较为显著[3],因此酸化背景下的热带农田土壤-水稻系统内微量元素的分布、迁移转化等环境行为特征亟待深入研究。本研究以海南西部为研究区,分析土壤和水稻(秸秆和精米)硒和铜的分布特征及其影响因素,为进一步研究土壤水稻系统中其他微量元素的分布规律奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

水稻、土壤。

1.2 方法

1.2.1 样品采集与处理

研究区位于海南岛西部儋州、白沙、昌江和东方4个市县,研究区内地形整体上呈东南高、西北低的趋势,其中东南部主要为丘陵山地地形,西部为平原地区。在土壤母质分布上,区内东南部主要为碎屑沉积岩风化物母质,约占区域面积的12%,西部沿海地区主要为海相沉积物(17%),北部则为火山堆积物(2%),而中部平原区则主要为酸性火成岩风化物(45%),部分地区则夹杂分布有河流冲积物(5%)和酸性变质岩(7%)等母质。在研究区内布置样点,采集对应的土壤和水稻作物样品,共计布设63个调查点位(图1)。在每个调查点位采集土壤和早稻作物样品,其中59个点位为2014和2015年采集,4个点位为2017年采集,共计获取63个土壤样品和126个水稻作物样品(秸秆和精米各63个)。土壤样品采样深度为0~20 cm,单个土壤样品由多点(5~10个)混合,充分混匀后四分法取样2 kg。水稻样品分部位采集秸秆和籽粒,采样10~15株,采集于对应土壤样点周围。

图1 采样点位分布图

土壤样品均在室内风干,过2 mm尼龙筛后置于塑料密封袋保存,编号备用;水稻样品用去离子水清洗干净后,105℃杀青30 min,于60℃烘干至恒重,秸秆粉碎,籽粒人工脱粒后经糙米机脱壳,精米机加工,密封待测。

1.2.2 项目测定

土壤pH、有机质和土壤阳离子交换量(CEC)均采用相关标准方法[11],其中土壤pH采用电位法测定;土壤有机质含量采用高温外热重铬酸钾氧化-容量法测定;CEC采用醋酸铵-蒸馏法测定。

称取磨细过100目(0.15 mm)筛的土壤样品;Se和As用1+1王水于沸水浴消解后采用原子荧光光 谱 仪 测 定;Cu、Zn、Mn、Fe2O3、CaO、MgO加HClO4、HF、硝酸消解后采用电感耦合等离子原子发射光谱(ICP-AES)测定,Cd和Pb采用原子吸收分光光度计(AAS)测定;SiO2、S采用碳酸钠碱溶后分光光度法分别测定。

水稻作物样品采用HNO3+HClO4(4∶1;GR)消解,Se采用原子荧光光谱仪测定,Cu采用电感耦合等离子原子发射光谱(ICP-AES)测定。

1.2.3 数据处理

数据统计分析均利用SAS 9.0软件进行。图件采用ArcGIS 10.0和Sigmaplot 10.0绘制。

2 结果与分析

2.1 研究区土壤性质

调查地区土壤总体呈弱酸性,且土壤pH的变幅较大,分布范围为4.79~8.34,区内土壤pH(6.06±0.87),由于海相沉积物和火山灰母质发育土壤pH较高,导致区域土壤总体酸性较弱,研究区土壤pH变幅较宽,是成土母质不同所致。土壤有机质含量丰富,为(30.6±8.5)g/kg。土壤CEC是反应土壤保肥能力的评价指标。一般当CEC<10 cmol/kg时,认为该土壤的保肥能力较低,当CEC>20 cmol/kg时,土壤的保肥能力较高,研究区土壤的保肥能力为中等水平,其土壤CEC为(15.04±5.59)cmol/kg(表1)。

表1 土壤样品基本性质

2.2 土壤铜和硒含量特征

研究区土壤硒含量为(0.39±0.21)mg/kg,土壤硒含量均值略低于富硒土壤(≥0.4 mg/kg)的标准限值,表明区内土壤硒含量较丰富,但空间变异性较高,其分布范围为0.17~1.58 mg/kg,变异系数为53.8%。土壤铜含量均值低于土壤铜的风险筛选值,也低于海南全岛土壤铜含量平均值,研究区土壤铜含量为(15.75±9.10)mg/kg,变异系数为57.8%(表2)。区内土壤硒、铜的含量算术平均值均高于其中值和几何均值,此特征也反映了区内土壤母质分布不均。

表2 土壤硒和铜含量分布 单位:mg/kg

土壤硒和铜的含量与土壤性质及其他微量元素含量相关性水平如表3所示。结果表明,土壤硒含量与土壤硫、铜、锌、铅、镉、砷和有机质均具有极显著相关性(p<0.01),与硅和钾在5%水平下显著相关;土壤铜含量与土壤砷具有极显著相关性(p<0.01),与铅和镉在5%水平下显著相关;土壤镉含量与土壤砷和有机质具有极显著相关性(p<0.01)。结果表明,土壤硒、铜及镉与其他微量元素含量的相关性均较为显著,表明研究区土壤中这些元素具有同源性,这些元素含量可能主要与其成土母质有关。

表3 土壤元素含量相关分析结果

2.3 水稻铜和硒元素分布

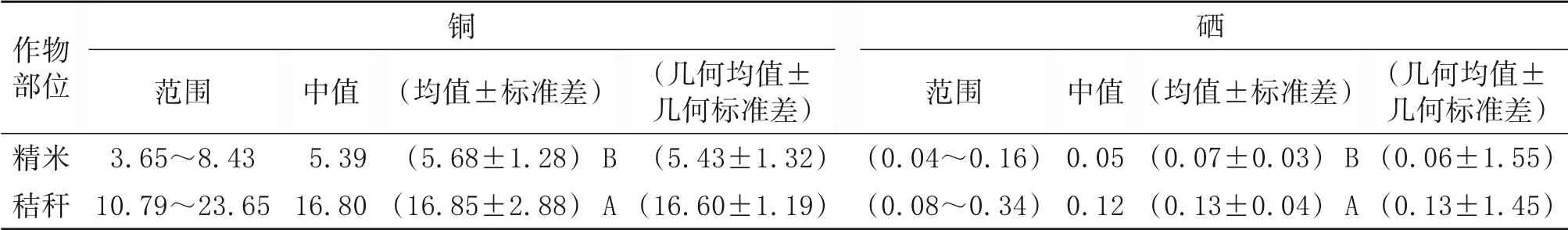

水稻精米和秸秆铜含量算术平均值分别为5.68和16.85 mg/kg,硒含量分别为(0.07±0.03)和(0.13±0.04)mg/kg,秸秆中铜和硒含量显著高于精米中的对应元素含量(表4),这可能是由水稻在自身生长过程中对微量元素在其不同部位的调节机制导致。

表4 水稻微量元素含量分布 单位:mg/kg

水稻秸秆和精米硒含量关系如图2所示,水稻精米与秸秆硒含量符合对数函数关系(p<0.01)。在秸秆硒含量较低时,精米硒含量随秸秆硒含量增加而增速较大,随着水稻秸秆硒含量增加到一定程度时,精米中的硒含量随秸秆硒含量增加的趋势减弱。水稻精米与秸秆铜含量并无显著相关性,可能是因为根部吸收的铜不易向地上部分输送,水稻体内的铜含量一般比较低,而铜的移动取决于水稻体内铜水平,在其含量较低时铜元素则不易移动,从而影响了水稻体内铜元素由秸秆向籽粒转移的能力。

图2 精米硒含量和秸秆硒含量关系

3 讨论与结论

海南西部水稻土地区耕作层土壤中铜未表现出污染现象,土壤硒总体含量相对较丰富。研究区土壤铜含量相对较低(15.75 mg/kg),低于全岛平均值,土壤硒含量与海南全岛水平相当[12]。土壤中的微量元素主要来源于母质[14-15]。本研究的土壤铜、硒等与土壤性质和其余微量元素的相关分析结果表明,区内的土壤铜和硒分布与成土母质关系紧密,已有研究表明,区域尺度的土壤微量元素分布主要受母质因素的影响[16]。土壤中游离氧化铁是土壤中可变正电荷和负电荷的主要载体,具有专性吸附重金属离子以及多价含氧酸根的功能,从而制约并影响其在土壤中的活性[17]。本研究中土壤铜含量与土壤铁、锰存在显著正相关,这与前人的研究结果一致[18-20]。土壤硒含量与土壤铜、锌、铅、镉、砷、硅和有机质等有显著正相关,表明区域的土壤铜和硒主要来源于母质,并且随着成土过程的有机质累积,其硒也逐渐富集。

水稻微量元素含量除与土壤中微量元素含量有关外,还受到土壤pH值、有机质、水稻品种以及自身吸收运移机制影响[18-19]。研究区水稻(秸秆和精米)硒、铜元素含量与相应的土壤硒、铜含量未表现出明显相关关系,表明水稻作物的铜、硒吸收可能受其他因素影响[21]。水稻精米铜含量显著低于秸秆含量,这与前人的研究结果一致[22],在水稻作物中,铜易于在秸秆中累积,因此区域尺度上的水稻铜元素生态风险较低。研究区水稻精米的硒含量均处于富硒稻谷的标准范围内(0.04~0.30 mg/kg)[23],均属于富硒稻谷。水稻精米硒含量先随着秸秆硒含量的增加而增速较大,秸秆达到一定值后,精米硒含量增加的趋势放缓[24-25],最终与秸秆硒含量比率保持稳定,说明当秸秆硒含量较低时,水稻植株体内硒元素由秸秆向籽粒迁移的能力较强,当秸秆硒含量达到一定量时,水稻籽粒和秸秆硒含量的比率将保持稳定,而不会存在水稻精米中的硒过量积累现象,因此在该区域适于发展富硒水稻产业。