琼东南盆地深水区松南区块新生代构造-沉积演化特征研究

周 欣, 曹俊兴,1b, 王兴建,1b, 王 俊, 廖万平, 杨金海

(1.成都理工大学 a.地球物理学院, b.油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 成都 610059;2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司研究院,湛江 524000)

0 引言

琼东南盆地是目前我国在南海地区油气资源勘探开发的重点区域,勘探潜力巨大[1-5]。琼东南盆地的天然气勘探步伐已从20世纪的“初探阶段”,迈向 “加快隐蔽油气藏勘探阶段”[6],众多学者对该区做出了一系列包括构造、沉积、成藏等方面的研究和探索。邵磊等[7]对琼东南盆地沉积环境及物源演变的特征进行了研究,认为盆地渐新世崖城组沉积经历了从淡水滨海岸环境到海湾环境的转换,且东、西部沉积物源存在明显差异;张亚雄等[8]继续对南海琼东南盆地展开渐新统陵水组层序地层与沉积特征的研究,发现构造作用是控制渐新统陵水组沉积体系展布的主要因素;左倩媚等[9]通过对盆地新近系海底扇沉积特征的研究,提出深水区新近系海底扇是由陆架区砂体滑塌并二次搬运形成;周杰等[10]对琼东南盆地深水区宝南断阶带断裂特征及天然气地质意义进行研究,认为由构造运动引发的宝南断阶带断裂活动对宝岛凹陷南部烃源岩的形成和演化起着控制作用。通过文献调研发现,针对琼东南盆地深水区松南区块构造演化及沉积相特征的研究却鲜有见到。

随着全球能源需求的增大和浅水区油气勘探技术的成熟,深水盆地迅速成为近几年油气勘探的热点[11-13]。但深水盆地往往构造演化十分复杂且发育多种沉积体系,勘探难度大。经研究认为琼东南盆地深水区松南低凸起是被“多凹环抱”的古高地,是油气长期侧向运移的有利指向区。因此,在富油气凹陷环抱的松南区块进行新生代构造沉积演化—沉积相特征分析,具有十分重要的理论意义和应用价值。笔者从测井、岩芯、录井及地震等资料综合分析入手,对研究区块的构造、沉积演化、沉积相类型、特征和扇三角洲沉积模式进行研究,以期对研究区下一步的油气勘探有所裨益。

1 地质背景

琼东南盆地地处南海北部大陆架西部边缘,位于海南岛以南、西沙群岛以北海域,在地理上属于太平洋构造域,是欧亚板块、印支板块和太平洋板块三者之间相互碰撞引发的构造活动相互作用产生的结果[14]。琼东南盆地整体构造格局呈北东向展布,西邻莺歌海盆地,东靠神狐隆起与珠江口盆地相隔,北邻海南岛,南界为西沙隆起区(图1(a))。

图1 琼东南盆地区域地质图[26]

琼东南盆地东西长约290 km,南北宽约181 km,其海域面积约6.0×104km2[15],主要由松南凹陷、宝岛凹陷、长昌凹陷、乐东凹陷、陵水凹陷及松南低凸起和岭南低凸起组成,研究区位于盆地内松南低凸起中部(图1(b)),其北部为松南凹陷、宝岛凹陷、长昌凹陷等富烃凹陷,东接陵水凹陷,南靠北礁凹陷,呈现“多凹环抱”的构造格局,烃源充足[16-18]。盆地新生代演化主要经历了古近系断陷期和新近系拗陷期两大阶段,研究区内沉积序列自下往上依次为古近系崖城组和陵水组,新近系三亚组、梅山组、黄流组和莺歌海组以及第四系乐东组。本次研究区内YL-A井钻遇崖城组三角洲与基地风化壳八十余米优质气层,证实研究区及周缘古近系为一套新的潜力层系,且研究区是被“多凹环抱”的古高地,是油气长期侧向运移的有利指向,是深水区勘探获的重大突破的重要勘探方向。

2 研究区新生代构造-沉积演化特征

2.1 研究区新生代构造演化

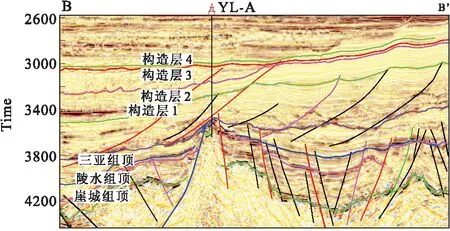

琼东南盆地深水区松南低凸起新生代构造沉积演化,是在古南海消亡与新南海扩张导致盆地持续沉降的构造背景下完成的[19-20],并在新生代发生了南海运动、白云运动、东沙运动及南沙运动等四次对构造沉积演化影响巨大的构造运动,使全球海平面显著下降,进而对研究区及其周缘的构造沉积环境产生剧烈影响。新生代是琼东南盆地的主要成盆时期,成盆以来,研究区内断裂发育存在明显的双重构造,即古近系裂陷期形成的阶状正断体系、新近系热沉降期和第四系加速热沉积期形成的大型滑塌正断体系(图2)。

图2 研究区内过YL-A井Xline地震剖面(剖面位置见图1(b)中 B-B’)

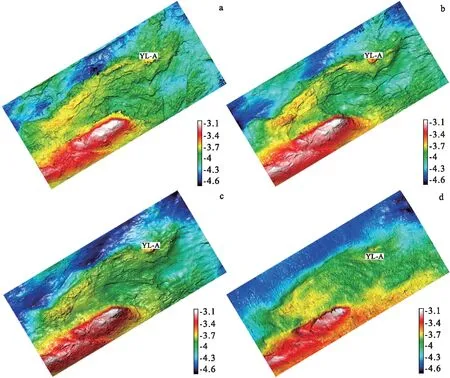

研究区古近系主要发育北东-南西向走向的正向控盆断阶,普遍表现出断裂活动速率高的特征,并且控制盆地边界、走向和构造的分带性。研究区内断层同时具备多期发育和同沉积性质,对沉积样式及储层分布具有一定的控制作用,此时研究区内发育类箕状沉积层序序列,且伴生发育了一系列和主要控盆断裂斜交的次生小断裂(图3)。由三亚组顶面三维可视化结果(图3(d))构造特征分析可知,古近系发育的北东-南西向控盆断裂在新近系仍持续发育,并控制着盆地沉积,但由于新近系裂陷活动减弱,盆地热沉积作用加强,因此主控断裂基本一致,但次生断裂和早期地层发育情况有所改变,次生断裂受差异沉降影响较大,主体呈北西-南东向。

图3 研究区三维构造图

新近系及第四系由于受热沉降及海侵的影响,研究区由陆相转为海相。受早期断陷期形成的地貌环境影响,地层差异压实程度不一,产生一系列北东-南西向大型滑脱断裂,并且在滑脱断层前方形成一系列的垮塌层(图2)。从图2可知,新近系热沉降期和第四系加速热沉积期形成的大型滑塌正断体系自下而上可依次划分出1-4四个构造层。其中,构造层1构造面貌受大型滑脱层控制,形成“阶状构造”,由于地层向下滑动,形成一系列的“滑塌槽”(图4(a));构造层2位于滑脱构造层中部,除了阶状构造层特征,断层前方还有由滑塌体形成的明显“压力脊”构造(图4(b));构造层3层位于滑脱构造层上部,滑塌构造影响相对减弱,虽然“滑塌槽”和“压力脊”都有发育,但特征不如前期明显(图4(c));构造层4位于滑脱构造层顶部,构造继承了滑塌体的影响,但沉积特征却更趋于显现平稳沉积的特征。“沉积物波”是深海环境中由于滑塌等变形导致的挤压脊而呈现的一种波状地形[21-22],类似于浅海环境中的波痕,具有“似波状”的外部形态特征 (图4(d))。

2.2 研究区新生代沉积演化

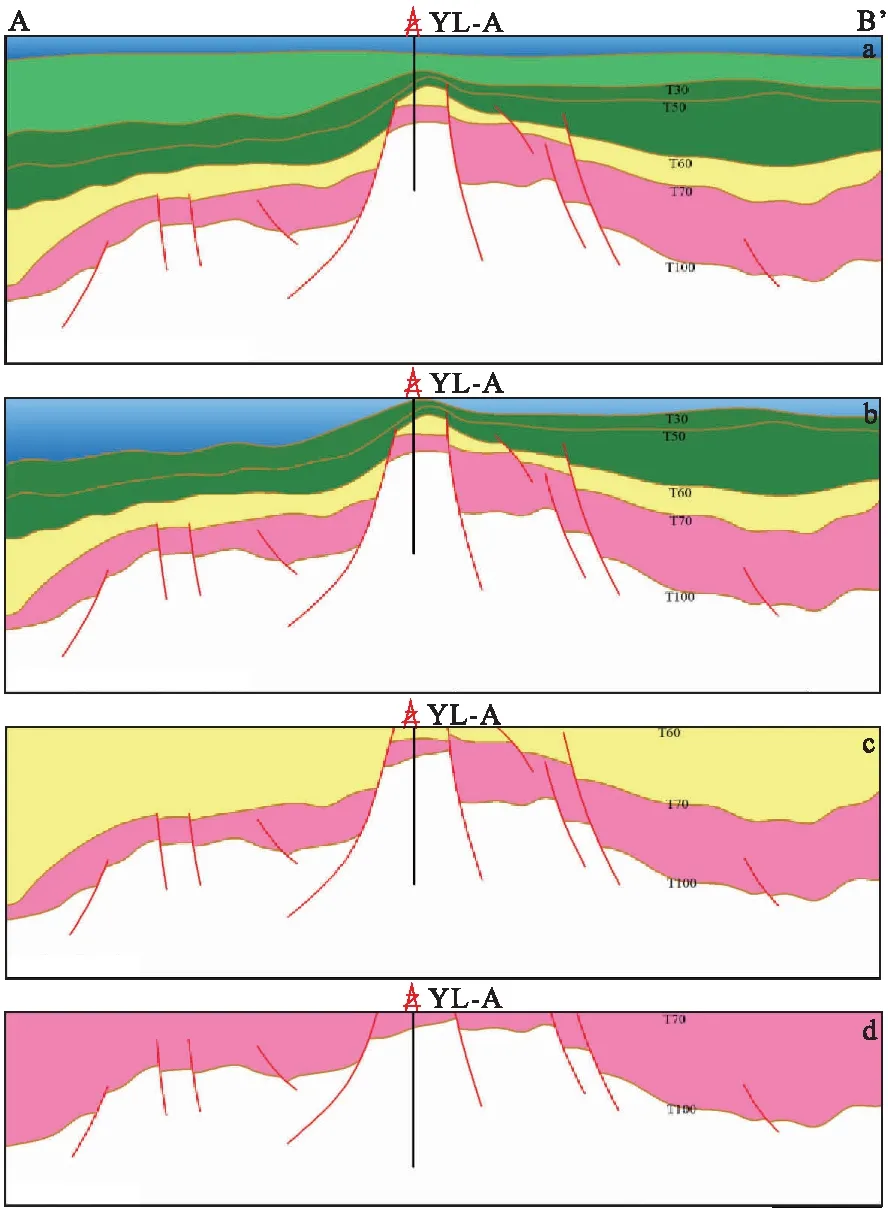

笔者通过对研究区内YL-A井测井曲线、岩芯、录井等资料进行研究,结合岩石学特征和沉积构造分析,完成研究区内YL-A井的单井相划分(图5),并在YL-A井新生代共识别出扇三角洲、浅海沉积相,扇三角洲平原、陆棚等亚相,分流河道、分流河道间和陆棚泥等沉积微相。研究认为研究区新生代沉积体系大体可分为两个大的演化阶段:①古近系盆地断陷期:崖城组沉积时期主要为填平补齐阶段,于研究区内发育近物源的扇三角洲沉积体系为主,其物源来源即松南低凸起和南部隆起带剥蚀区;②新近系盆地拗陷期:陵水组至梅山组沉积时期,受全球海侵影响,海平面整体上升,研究区内该时期主要发育浅海陆棚沉积体系。其中,古近系断陷期可以进一步划分为崖城组主断陷期和陵水组断拗转换期两个不同的沉积演化阶段;新近系拗陷期亦可进一步划分为三亚组、梅山组和黄流组热沉降期和莺歌海及乐东组加速沉降期两个不同的沉积演化阶段(图6)。

图5 研究区YL-A井新生代沉积相划分

图6 研究区内过YL-A井Inline剖面沉积演化图(剖面位置见图1(b)中 A-A’)

2.2.1 古近系盆地断陷期

始新世时期,琼东南盆地处于裂陷初期,在早期断裂格架控制之下呈现多隆多凹的构造格局,且各隆起与凹陷之间相互独立[23]。此时沉积面积均较小,且有多个沉积中心,每个沉积中心发育中-深湖相沉积体系,沉积充填了一套陆相断陷湖盆地层,滨-浅湖相在其外围呈环带展布,以多方向、近物源为主要特征,其物源为断陷周缘区块的凸起区。但由于早期盆地内部断陷活动较强,致使研究区内缺失该套地层。

早渐新世时期,盆地进入主裂陷期,受南海海盆发生北东向海底扩张影响[23-24],盆地内部断裂活动加速,断裂范围扩大到盆地大部分范围,在断裂活动控制下盆地发生了首期快速沉降过程,此时研究区所在的松南低凸起构造转换带逐渐形成,研究区北部的松南凹陷、宝岛凹陷和长昌凹陷联通发育成一个凹陷。同时由于构造运动全球海平面迅速抬升,琼东南盆地内部凹陷发生海侵作用,并沉积充填了崖城组海陆过渡相及半封闭浅海相地层,成为松南、宝岛等凹陷内重要烃源岩层段。

晚渐新世时期,由于印支地块旋转减慢,盆地内部断层活动减弱[23-25],盆地进入断拗转换期。区内断层主要以继承发育为主,沉积中心由断裂根部转移至凹陷中心,沉积充填了一套由海陆过渡相演化为以浅海相为主的陵水组地层,该套地层自下往上呈现粗-细-粗的沉积旋回,主要发育自生自储型和下生上储型油气藏。

2.2.2 新近系盆地拗陷期

中新世时期,随着印支板块运动间歇期的到来[23-25],盆地内部构造沉—积演化也进入典型的裂后拗陷期。断裂活动性明显减弱,逐渐发展成为隐伏断层。沉积充填逐步向开阔浅海相和半深海相转化,沉积物以泥岩为主,物源主要来自北西向单方向物源。

上新世以来,由于南海海底扩张作用停止,且地慢热激活产生的垂向动力,促使玄武岩火山活动发育并导致海底沉降加速[26],盆地完全进入拗陷期,发育了一套完善的陆架-陆坡沉积体系,并快速沉积一套属于上新世和第四系的厚层泥岩地层(图6)。

2.3 研究区新生代构造-沉积演化特征研究

由于构造背景的差异,必然在横向上控制沉积作用的分异,尤其表现在沉积地层厚度和地层结构两大方面的差异,由构造运动产生的古隆起和古凹陷区地层的沉积厚度相差很大,一般在数百米,研究区西南部甚至在1 000 m以上;地层结构差异主要表现在古隆起区主要以浅水沉积为主,海侵时期沉积地层厚度相对较大,而凹陷区多以深水沉积为主,海退时期沉积厚度相对较大。通过对研究区构造-沉积演化与沉积相特征综合分析,研究认为研究区内构造-沉积分异特征具体表现为以下两点:①构造对沉积的控制作用,琼东南盆地松南区块新生代沉积演化是在古南海消亡与新南海扩张导致盆地持续沉降的构造背景下完成的,且研究区内多次构造运动对沉积环境影响剧烈,研究区在新生代古近系时期断裂格架控制下形成多隆多凹的构造格局,为沉积提供了容纳空间,同时也对沉积样式与储层分布具有一定的控制作用;②沉积对构造的改造作用,新近系及第四系由于受热沉降及早期断陷形成的沉积地貌环境影响,研究区地层差异压实程度不一,致使区内很多断裂重新活动,产生一系列北东-南西向大型滑脱断裂,形成“阶状构造” ,由于沉积压实作用地层向下滑动,于阶状构造前形成一系列的“滑塌槽”、“压力脊”等特征构造。琼东南盆地深水区松南区块构造运动对沉积作用具有控制作用,可为沉积提供容纳空间,同时由于沉积差异压实亦可造成断裂的重新活动,进而对研究区内构造进行改造。

3 研究区沉积相特征研究

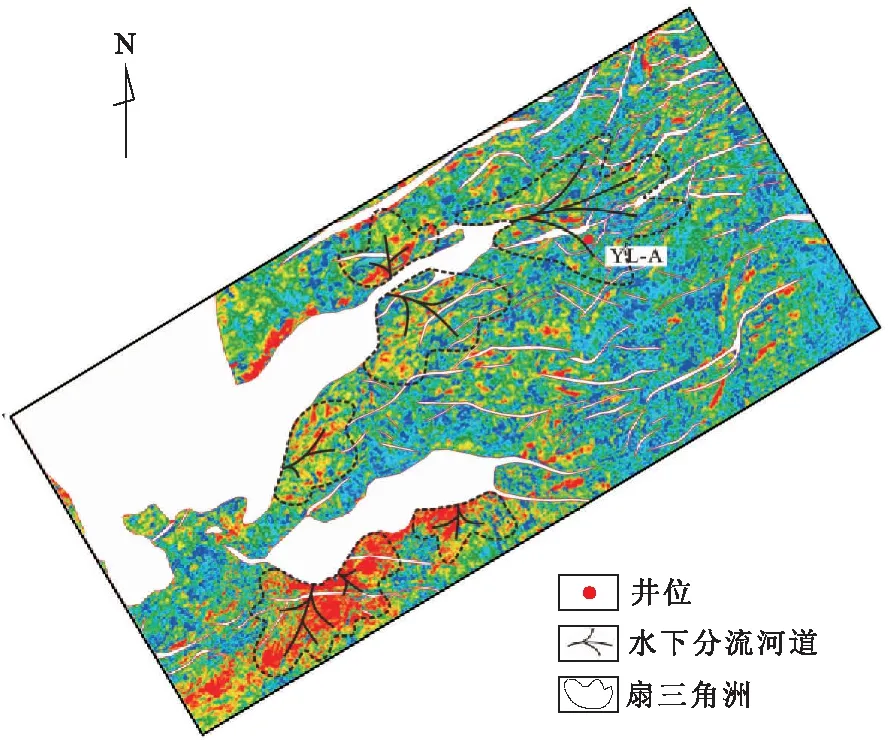

琼东南盆地深水区松南区块崖城组沉积期以填平补齐为特征,主要发育近物源的扇三角洲-浅海陆棚沉积体系,物源主要来自松南低凸起和南部隆起剥蚀区;陵水组-梅山组沉积期,由于构造沉降叠加全球海平面上升,海侵扩大,研究区主要发育浅海陆棚沉积。均方根振幅(RMS Amplitude)是将振幅平方的平均值开平方。由于振幅值在平均前进行了平方运算,因此,它对特别大的振幅非常敏感,可用于识别振幅异常或描述层序,追踪地层地震异常等(如三角洲、河道及含气砂岩引起的振幅异常,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等)。因此,可将均方根振幅属性用于沉积相描述。图7为研究区崖城组均方根振幅属性图(时窗为T70-T100之间),由图7可见研究区内存在多物源和多个沉积体系,且各沉积体系之间也有可能出现相互叠置现象。

图7 研究区崖城组沉积体系(底图为均方根振幅属性图)

3.1 扇三角洲

琼东南盆地松南区块于研究区内古近系崖城组沉积时期发育扇三角洲-浅海陆棚沉积体系。扇三角洲是指由冲积扇作为物源,在活动的扇体与稳定的水体交界地带沉积的沿岸沉积体系,可划分出扇三角洲平原、扇三角洲前缘和前扇三角洲等三个亚相。

扇三角洲平原是扇三角洲的陆上部分,属于冲积扇扇中-扇缘沉积,其沉积主要分布于研究区西南部以及YL-A井周缘等相对高势区,且YL-A井钻遇该套沉积,通过钻井岩芯观察可识别出砂砾质沉积为主的分流河道和以泥质沉积为主的分流河道间两个沉积微相(图7)。分流河道冲积扇扇面上的辫状河道,其特点为颗粒粒度较粗,如砾石、粗砂等。研究区YL-A井崖城组分流河道岩性以砂砾岩为主要构成部分,其主要成分为石英、长石等,次要成分为砾石、花岗岩碎屑等,次圆-次棱,分选性较差,可见棱角状(图5)。YL-A井崖城组分流河道间岩性则主要为泥岩,夹细砂岩薄层。

扇三角洲前缘和前扇三角洲都位于海平面以下,其中扇三角洲前缘为扇三角洲沉积主体部分,砂体较为发育,其粒度与扇三角洲平原相比存在明显变细的特征,于研究区西南部可见分布,由地震相分析可知其地震反射特征为席状外形、楔形外形等,中频、弱振幅、连续性较差。前扇三角洲则处于扇三角洲向浅海陆棚方向最前端,是扇三角洲向浅海陆棚的过渡带,其岩性主要为泥岩夹薄层砂岩,研究区内西侧偶见分布,其地震相特征表现为席状反射、亚平行结构、低频、弱振幅、不连续等。

3.2 浅海

浅海位于浪基面之下,从前扇三角洲到陆坡内边缘的陆架区,地形平坦开阔,水深可由数十米至二百米左右。岩性主要以灰岩和泥岩为主。浅海沉积相可划分出陆棚和混积陆棚等亚相。研究区内新生代古近系崖城组发育扇三角洲-浅海陆棚沉积体系,至陵水组、三亚组和梅山组沉积时期则大面积分布浅海陆棚沉积体系。

陆棚可分为内陆棚和外陆棚两种:①陆表海为海侵淹没的陆地,分布与大陆内,以大陆型地壳为基底;②陆缘海,从滨海浪基面至水深三百余米处,分布在大陆边缘,基底属大陆—大洋型地壳过渡带。显而易见,研究区内陆棚属于内陆棚,YL-A井三亚组、梅山组沉积了大套灰色泥岩,灰质较多,局部含有粉砂质,发育陆棚泥微相。

4 扇三角洲沉积模式

通过对研究区内YL-A井单井沉积相、剖面沉积相结合研究区地震资料等进行综合分析,对琼东南盆地松南区块新生代沉积相特征加以高度概括及推广,可进一步了解其空间组合及分布特征,并建立该区西南方向物源条件下扇三角洲沉积模式图(图8)。

图8 研究区扇三角洲沉积模式图

研究区新生代始新世时期在新南海第一期扩张的大地构造背景之下,区内逐渐开始隆起形成低凸起,至渐新世时期继续受海侵影响,于研究区内发育扇三角洲-浅海陆棚沉积体系(图8)。由于搬运沉积物载负差异及水动力条件与沉积环境的影响,河道入海之后发育多条水下分流河道。研究区扇三角洲平原沉积物主要以砂砾岩为主,粒度较粗,主要成分为石英、长石等,磨圆分选性较差,多呈棱角状;扇三角洲前缘则以砂体为主,其粒度相比于扇三角洲平原明显变小,磨圆分选性亦较差;扇三角洲前缘岩性主要为泥岩夹薄层砂岩,磨圆分选性较好;至浅海陆棚沉积由于水动力减弱,研究区内主要发育一套较厚泥岩沉积,磨圆好,分选性好。研究区内古近系崖城组水下分流河道微相是扇三角洲中占比最大的微相类型,其在自然电位和自然伽马曲线上表现为箱形特征,表明其垂向粒度基本均一,为短期快速沉积产物。该沉积模式图能较直观地展现研究区内新生代扇三角洲沉积相扇体发育特征与各沉积微相发育位置等特点,对该区块的下一步储层预测及评价具有一定的指示意义。

5 结论

笔者通过对琼东南盆地深水区松南低凸起新生代构造沉积演化及沉积相特征研究分析,得出以下结论:

1)琼东南盆地深水区松南低凸起新生代构造演化,是在古南海消亡与新南海扩张导致盆地持续沉降的构造背景下完成的,同时受南海海盆扩张的影响,研究区内断裂发育体系存在明显的双重构造:①古近系裂陷期形成的阶状正断体系;②新近系热沉降期和第四系加速热沉积期形成的大型滑塌正断体系。研究区构造运动对沉积具有控制作用,可为沉积作用提供容纳空间,也对沉积样式与储层分布具有一定的控制作用;同时由于沉积差异压实亦可造成断层的重新活动,产生一系列北东-南西向大型滑脱断裂,形成“阶状构造”,进而对研究区内构造进行再次改造。

2)通过对研究区内测井、岩芯、地震等资料进行综合研究,认为研究区新生代沉积体系大体可分为两大类:①琼东南盆地松南区块古近系崖城组沉积时期主要为填平补齐阶段,于研究区内发育近物源的扇三角洲沉积体系;②古近系陵水组至新近系梅山组沉积时期,受全球海侵影响,海平面整体上升,研究区内该时期主要发育浅海陆棚沉积体系。

3)通过对研究区内YL-A井单井沉积相、剖面沉积相、研究区地震资料等进行综合分析,建立了研究区西南方向物源条件下的扇三角洲沉积模式,该图能较直观地展现研究区内新生代扇三角洲沉积相扇体发育特征与各沉积微相发育位置等特点,对该区油气藏的进一步开发具有一定的借鉴。