孤东油田薄层边际油藏特征及挖潜研究

赵世杰,李 越,傅 强,李林祥,崔文福,官敬涛

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海 200092;2.中国石化胜利油田分公司东胜公司,山东东营 257029;3.中国石化胜利油田分公司孤东采油厂地质所,山东东营 257029)

边际代表边缘与界限,边际油藏又称经济边际油藏,即经济上处于开发边缘的油藏,是指利用现有常规技术开发油藏时,内部收益率低于行业的基准收益率,而大于行业成本折现率的油藏[1–6]。边际油藏的经济效益受经济与技术共同影响,主要表现在通过对技术的提升,降低开采成本与经济开采下限,使得原本处在成本折现率之下的油气藏可以通过降低成本的方式重新回到成本折现率之上,成为具有实际开采价值的油藏。

薄层边际油藏是边际油藏的一个重要类型[7–8],也是胜利油田边际油藏的主要类型[9]。随着胜利油田勘探开发的不断深入,依靠发现新油田增加可采储量的潜力明显变小。在此情况下,如何加大油田研究的精细程度,提高老油田的采收率和可采储量显得尤为重要[10–15]。孤东油田薄层边际油藏主要分布在馆陶组非主力层和45砂组,储量909.0×104t,储层厚度薄(约2.3 m)、物性差、原始含油饱和度低(30%~50%),采出程度低(21.6%),整体动用差。另外,主力层砂体边部以及厚油层顶部韵律层,也是薄层边际油藏的主要分布区域。“十二五”期间,孤东油田逐渐开始重视薄层边际油藏的动用研究,通过水平井配套注水和注汽引效,取得了显著效果,但仍未形成适合孤东油田薄层边际油藏的开发技术对策与挖潜理论体系。本文针对薄层边际油藏特征开展研究,明确其地质特征与开发特征,根据不同类型薄层边际油藏制定相应的开发技术,对孤东油田直至整个中国东部勘探老区挖潜具有一定的指导作用。

1 地质背景

孤东油田位于济阳坳陷的沾化凹陷东部,孤南洼陷、孤北洼陷与桩东洼陷之间,垦东–青坨子凸起的西侧(图1),主要分布在孤东潜山披覆构造上。其中,一区跨越到孤岛凸起向东倾没的孤东51断鼻构造之上,南部和东部与垦东–青坨子凸起为邻,向北与长堤油田毗邻,面积约70.0 km2。孤东油田是目前胜利油区四大主力整装油田之一,主要含油层段为馆陶组,共分为10个砂组(馆上段6个、馆下段4个)、33个小层、40多个时间单元。区内含油面积50.2 km2,石油地质储量19 220.0×104t,目前油田开发已进入后期高含水阶段,综合含水达96.8%。

图1 孤东油田区域位置

2 薄层边际油藏地质特征

2.1 薄层储层基本特征

孤东油田薄层边际油藏最为重要的特征是单油层厚度薄。馆陶组以陆相曲流河沉积为主[16–17],岩性主要为细、粉砂岩,受河流相沉积特征影响,尽管砂体成片分布,储层发育广泛,但沉积微相横向变化快,连续性差,纵向薄层与夹层发育,单层厚度薄,砂厚平均4.1m,单油层平均有效厚度仅为2.3 m(表1),薄层具有2–3个韵律层,层间非均质性极强,储层认识难度大(图2)。

图2 三区45砂组油藏剖面

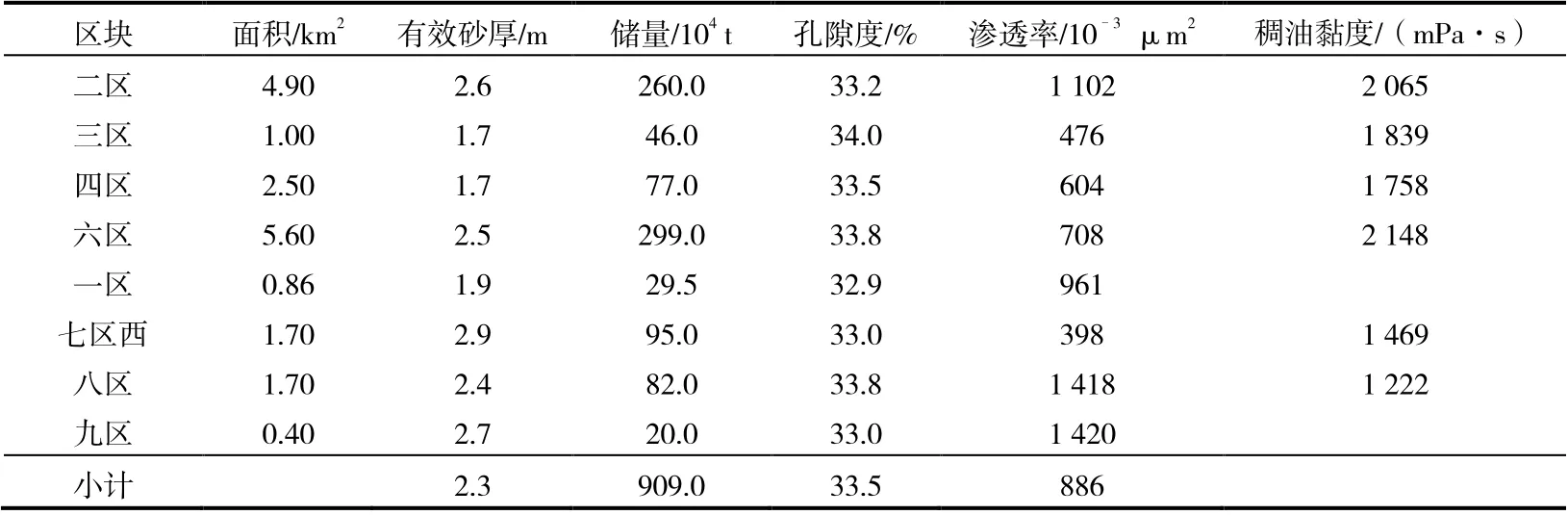

表1 孤东油田45砂组油藏参数统计

同时,相对于孤东油田主力厚层而言,馆陶组45砂组物性相对较差,平均渗透率886×10–3μm2,且平面非均质性较强。储层物性平面展布的影响因素较多,与主力厚层合采时,薄层动用较差,采出程度低,为储层精细表征与储层分类评价带来较大的困难。

2.2 薄层储层流体特征

2.2.1 稠油

孤东油田馆陶组原油属低凝重芳烃原油,馆上段原油具有相对密度大(0.93~0.97 g/cm3)、黏度高(150.0~2 000.0 mPa·s,平均1 426.0 mPa·s)、凝固点低(–7~–35 ℃)、含蜡量低(小于6.0%)、含硫量低(0.3%)的特点。通过对馆上段45砂组砂体中原油黏度统计(表1)可知,45砂组原油黏度较馆上段原油黏度平均值高,为1 750.0 mPa·s,最大可达2 148.0 mPa·s;其他层系如东营组原油黏度低至4.8~91.8 mPa·s,沙河街组原油黏度为4.2~18.7 mPa·s。无论是与常规储层相比还是与馆陶组上段其他砂体相比,馆上段45砂组均具有更高的原油黏度。

2.2.2 地层水

孤东油田馆上段45砂组地层水特征与馆陶组地层水特征基本一致,以低矿化度的碳酸氢钠型为主,总矿化度小于15 407 mg/L,Cl–小于8 093 mg/L,矿化度与Cl–的相关系数大于0.92。各薄层地层水性质在垂向上基本没有变化,平面上变化也不大,其变化主要受注入水性质的影响,在中高开采期随着含水率逐渐上升,地层水矿化度呈现逐渐降低的趋势。

3 薄层边际油藏开发特征

3.1 储量控制程度低

根据统计的7个典型薄层油藏储量动用情况,目前控制储量499.2×104t,失控储量167.5×104t,未动用储量103.8×104t,储量控制程度仅64.8%(表2),控制程度相对孤东油田其他产油层段较低。

表2 孤东油田典型薄层单元储量动用状况统计

另外,薄层油藏平均单井日产液仅32.0 t,日产油2.3 t,综合含水92.8%,采出程度21.6%,动液面881.0 m,静压12.1 MPa,虽然孤东油田主力油层已进入特高含水开发阶段,但薄层呈现“采出程度低、综合含水低、液面深液量低”的特点。

3.2 单层注采能力高

为弄清薄层油藏的注入情况,借助动态监测资料,统计厚层合注井(笼统井)和分注井(细分井)两种类型的薄层吸水状况(图3)。根据统计结果,细分井45砂组注入较好,相对注入量均大于53.0%;笼统注入井受层间干扰影响,45砂组注入差,相对注入量均小于23.0%。因此,薄层注水井建议采用单注或者与其它层细分注入方式,以确保注水效果。

图3 笼统井和细分井层间吸水状况对比

3.3 层间注采矛盾突出

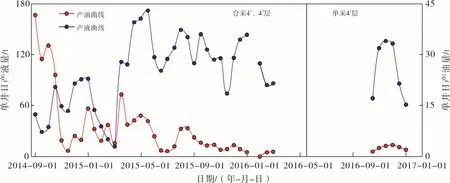

通过上述单层注采能力分析可以看出,孤东油田薄层边际油藏受层间干扰影响,开发效果差,具有较强的层间注采矛盾。这种现象主要是由于孤东油田薄层边际油藏平面展布连续性差,纵向砂体厚度变化大,渗透率低,储层物性差所致。受层间非均质性影响,与主力厚层合采时,薄层动用较差,采出程度低。目前薄层主要以与主力厚层合采的直井开发为主,整体综合含水率高(96.1%),3口单采薄层井综合含水率低(87.7%),但由于驱油面积小,能量低,导致日产液量低(12.8 t),开发效果差。45砂组含油砂体分布广泛,多与其他厚主力层叠合。基于此前提,在孤东油田薄层开采中曾试图采用注采井多层合并开发。但开发实践表明,由于层间差异大,非均质性强,使得注采矛盾突出。以孤东油田6–28–1535井为例,由合采42砂组(厚层)+45砂组(薄层)变为单采42砂组时,单井日产油量和日产液量均没有较大变化,说明薄层与厚层合采时,薄层产出受到严重干扰(图4)。

图4 孤东油田6–28–1535井生产曲线

4 开发技术对策

4.1 完善注采井网提高动用程度

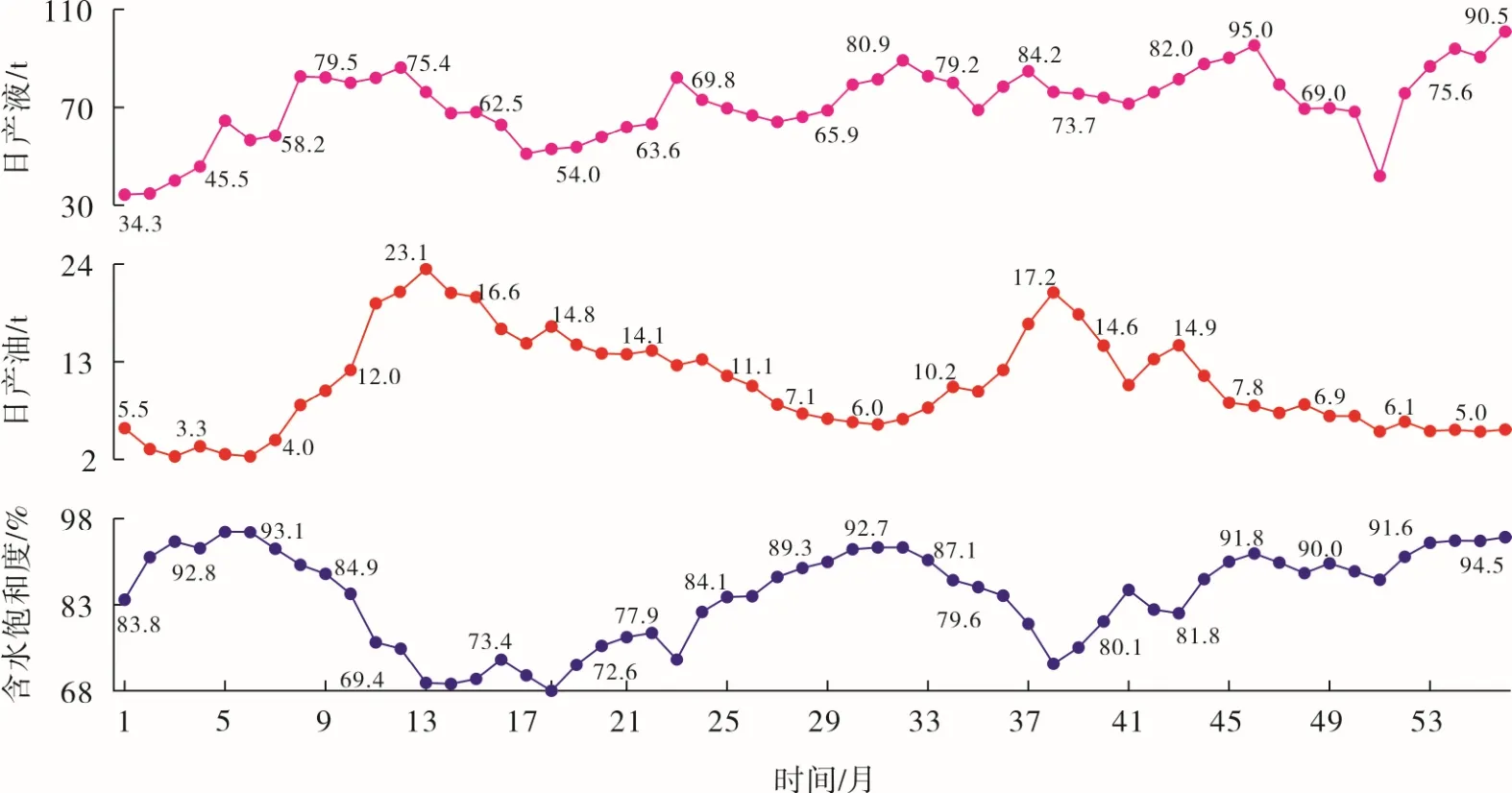

通过油水井归位,完善注采井网,可以进一步提高薄油层动用程度。以GO6–32–475井为例,原41+2砂组高含水回返井,多次治理无效,通过实施层间挖潜补孔45砂组,调整后6个月内开始注聚见效,含水率由96.5%下降至85.6%,日产油由1.3 t上升至7.6 t(图5)。

图5 GO6–32–475井日度生产曲线

因此,通过对现有注采井网进行分析评价,发现对因薄油层开发难度大而未动用井区,实施油水井补孔归位,完善薄油层注采井网,可以提高薄油层动用程度。

4.2 储层改造提高渗流能力

孤东油田薄层边际油藏由于受薄层较低的渗透物性与较高的层间非均质性影响,开发注采困难。因此,在薄层边际油藏开发过程中,可以利用新工艺对储层进行改造,通过提高薄油层渗流能力来提升油井产能。对由于薄层低渗导致供液差的油井,通过CO2解堵、小型压裂或大直径绕丝防砂等新工艺提高薄油层渗流能力。如GO6–38–515井单采45砂组,砂厚3.2 m,有效厚度1.6 m,油层中部埋深1 352.9 m。2009年2月测得地层压力13.0 MPa。由于层薄,供液差,2012年10月因供液不足长停,停产前日产液1.7 m3,日产油1.1 t,综合含水率为35.3%。2014年8月,对该井充分混排后实施逆向充填工艺,开井后液面恢复至601.0 m,日产液量14.0 m3,供液能力得到明显改善,含水率只有67.0%,日产油达4.6 t,累计增油137.0 t。

4.3 单层注采避免层间矛盾

针对层间矛盾突出的合层注采井,结合开发动态及注入剖面监测资料,分析高渗孔道突进层,通过简化层系,卡封突进层,实现单层注采,避免合层开发产生的层间矛盾。以GO6–32–463井组为例,由于层间差异,42+3砂组优势注入,受效油井效果好(增油7.0倍,含水率下降23.4%),目前已回返(图6);44、45砂组相对受效差。42砂组卡封抽稀,强化44、45砂组弱驱层。措施实施后,45砂组对应油井迅速受效,含水由92.7%下降至87.5%,日产油量由8.8 t上升至21.3 t,累计增油237.5 t(图7)。

图6 GO6–32–463井组42砂组回返月度曲线

图7 GO6–32–463井组45砂组受效油井日度曲线

4.4 分层注聚强化薄层注入

分层注聚工艺具有控制优势回返层,优化注入,改善剖面的特征,可实现强化薄油层注入与薄油层挖潜。对因注入井层间矛盾大,导致突进层回返井区,可以利用分层注聚工艺干预,缩小层间差异性,弱化突进层注入强度,强化薄油层注入,达到提升薄油层聚驱的效果。

4.5 加强同类型薄层油藏水平井开发

孤东油田边际油藏层间注采矛盾突出,馆上段45砂组薄层单层相对吸水量相比厚层合注普遍提高30.0%。同时,孤东油田馆上段曲流河沉积具有广泛发育且分布稳定的隔夹层。水平井单层开发技术可以避免合层产生的层间注采矛盾,对隔夹层发育且有效砂厚大于1.5 m的薄层边际油藏也具有良好的开发与注汽效果[18–19]。因此,需要加强孤东油田薄层边际油藏水平井的开发。自2014年以来,孤东油田针对馆上段45砂组薄层边际油藏开展了一系列水平井开发测试。2014年针对三区馆上段45砂组薄层有效砂厚1.5 m的GOGD3P3水平井实施单层开发调整方案后,日产油量由2.6 t上升至15.7 t,调整效果显著。2015年针对四区馆上段45砂组薄层有效砂厚1.5~2.0 m的GOGD4P7水平井实施单层开发,钻遇45砂组薄层水平段150.0 m,其中电阻大于10 Ω·m的层段长达100.0 m,具有良好测井显示,注汽开发效果良好,一个周期(362 d)产油1 636.0 t。2016年六区针对馆上段45砂组薄层有效砂厚1.6 m的GOGD6–1P3水平井实施单层开发调整方案,有效水平井段230.0 m,单井控制含油面积0.14 km2,单井日产油10.2 t。基于以上认识,认为孤东油田馆上段45砂组薄层有效砂体厚度大于1.5 m的剩余油富集区域内适合采用水平井开发,且针对稠油油藏的水平井注汽开发也具有良好的效果。

5 现场应用效果与推广应用前景

结合上述开发技术对策原则,明确以水平井单层注采为主线,按照“稠油薄层水平井+注汽吞吐、稀油薄层水平井+强化注水”的思路进行调整。开发实践表明,孤东油田近几年共部署薄层水平井27口,已投产22口,建立产能4.4×104t,平均初期单井日产油8.0 t。

孤东油田馆上段薄层推广储量909.0×104t,其中,主力砂体边部及厚层顶部韵律层,厚度薄,分布广,地质储量1 685.0×104t,具备推广开发的潜力。开发技术对策成功实施证明了在边际油藏中实施以水平井和单砂体注采配套注水和注汽引效为主的优化调整,能够有效地提高边际油藏的动用程度。

6 结论

(1)孤东油田馆上段45砂组平均渗透率886×10–3μm2,单油层平均有效厚度仅2.3 m,平均原油黏度1 750.0 mPa·s,储量控制程度仅64.8%,相较常规储层和馆陶组内其他砂组,具有单油层厚度薄,层间非均质性强,整体控制程度低等特点。

(2)结合孤东油田薄层边际油藏的地质特征与开发特征制定相应的开发技术对策,认为完善井网提高薄层的动用程度、改造储层提高渗流能力、水平井单井注采避免层间矛盾、分层注聚强化薄层注入,以及加强同类型薄层油藏水平井开发可以达到较好的挖潜效果。

(3)水平井单层开发技术可以避免合层产生的层间注采矛盾,改善薄油层开发效果。根据“稠油薄层水平井+注汽吞吐、稀油薄层水平井+强化注水”的调整思路,孤东油田近几年共投产薄层水平井共22口,建立产能4.4×104t,平均初期单井日油8.0 t,获得馆上段薄层推广储量909.0×104t,地质储量1 685.0×104t,具有良好的推广效果。