空间生产下的建筑遗产价值评估

——以东山修德堂为例

韩晓芳, 张学伟, 楚超超

(1.苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州 215011; 2. 苏州市东南文物古建筑研究所,江苏 苏州 215000)

建筑遗产保护的核心问题是价值评估问题,遗产保护原则从“本体真实性”延伸到“环境完整”,《奈良真实性文件》之后更是从有形演变到无形,其目的是使建筑遗产价值能够得到更为普遍的认同。 建筑遗产价值的内在逻辑是多层位价值共存,涉及物质、社会、精神。 而目前建筑遗产价值研究大多以建筑学和历史学为主,前者侧重于对遗产建造工艺及艺术特征的研究,而后者着重挖掘建筑遗产的历史、文化渊源,却少有研究关注建筑遗产本身作为社会空间的重要组成对地方社会关系的影响,在一定程度上忽略多层面关联性价值研究,显然,这对于建筑遗产价值认知是不够全面、不够完整的。

改革开放后跨学科研究成为现代科学研究趋势,民居建筑研究率先成为建筑学跨学科研究的代表,随后学者从历史学、地理学、社会学等视角对建筑进行研究,建筑不再只拘泥于物质空间,更是将物质空间置于多维生产空间背景下去理解,这种研究方法上进步带来了研究内容的丰富[1-4]。

2011-2013 年是国内空间生产与旧城更新研究的高潮,涉及空间生产的各个方面,如姜文锦等在2011年以上海新天地的更新为例,从空间生产切入,深度剖析旧城改造带来的空间问题及产生的空间中新的社会关系的研究[5]。 在城市新区的研究上,包蓉等[6]、荆锐等[7]分别对南京市的新城区和上海浦东新区的空间生产过程与机制进行分析,剖析了其中权力如何对空间生产产生影响,以及各方主体如何参与塑造这一空间生产的过程。 在旅游空间层面上,学者们认为空间生产理论为新时期旅游空间实践研究范式转型提供了一个重要方向,提出“社会-空间”辩证法[8]。2018 年李晓峰等人通过借鉴文化遗产理论与空间生产理论,提出空间遗产的概念,构建了以遗产价值为导向的遗产空间分析方法,有利于弥补文化遗产理论在操作层面上对文化遗产保护与发展方面的不足等[9-10]。

那么,基于社会关系与空间重构的空间生产理论延伸到建筑遗产的研究,也是一种具有解释力的视角。首先,由列斐伏尔“历史-社会-空间”组成的空间三元辩证法分析了空间所蕴含的社会关系,资本积累理论也为分析参与主体之间的互动行为与利益关联提供了较为成熟的理论逻辑[11]。其次,根据生产需求必定会产生新的或重组的空间,聚焦作为遗产价值承载物的建筑空间,空间生产无疑为深入分析建筑遗产价值提供切入点。

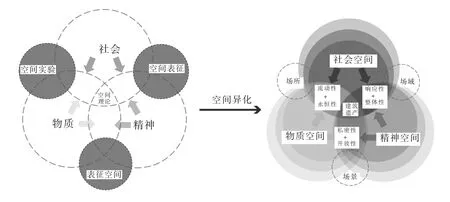

列斐伏尔认为空间本身就是一种生产逻辑,具有物质、社会、精神属性,其主导生产方式即为“空间生产”,并将空间分为三种形式:空间实践、表征空间、空间表征[11-12]。 其中,空间实践是指具体的空间建造活动和客观的生产结果,具有实质性的物理形态,能被感知及被仪器等工具测量、描绘;表征空间是指居民、艺术家、匠人等通过赋予事物价值和意义,以表达某种情感、态度;空间表征主要指控制和干预现实空间的建造生产,是构想出的概念化空间,本质上会由政府、规划师等主导。

空间生产作用的对象是空间,是要将空间作为资源加以开发利用,受到列斐伏尔空间理论的启发,运用到建筑遗产中,空间即遗产,当建筑开始建造的那一刻起就诞生了新空间,即空间异化产生了物质空间、精神空间、社会空间,三大空间发挥自身特点相互催化,进行解构重组,建筑愈加丰富饱满起来,空间内涵也愈加复杂[13-14],如图1 所示。 其中场所描述的是物质空间与社会空间两者的叠加,在感知与交往的过程中建立人对空间的客观体验,是空间实践的物质载体;场景源于物质空间属于精神空间,是人民居住和使用的日常生活,运用物象、语言等符号表达或营造象征性氛围,是表征空间的产物;场域是社会空间与精神空间相互作用产生的具有控制、管理、组织的概念,是空间表征构想的结果[15-16]。 因此,笔者将基于以上理论对苏州东山修德堂建筑群展开研究, 挖掘修德堂物质空间折射的建造原则和生活文化, 重构其精神空间与社会空间的关联,探索可靠的评估价值为保护利用拓展新思路。

图1 空间异化重组

2 修德堂基本概况

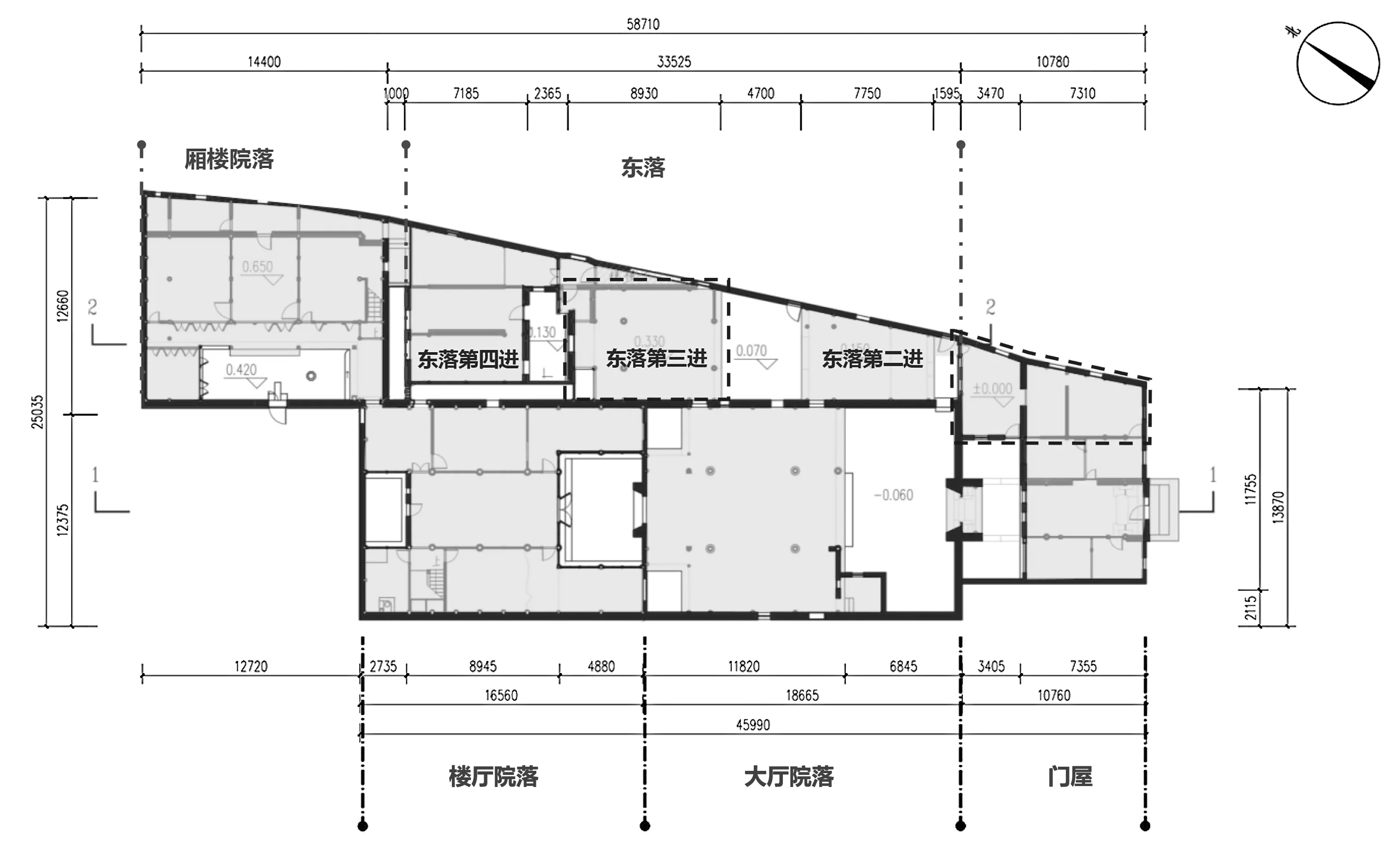

修德堂又名承志堂,位于苏州市吴中区东山镇翁巷三号桥37 号,三茅弄东侧,始建于1745 年,后逐步扩建。住宅前为双潭,后邻松风馆,东与古香堂相近,建筑面积1 122.92 m2,占地面积1 014.31 m2,两落三进,局部二层,传统木结构建筑,小青瓦屋顶。 于2005 年6 月公布为苏州市文物保护单位,见图2。

图2 修德堂范围图(图片来源:作者自摄)

作为市级文物建筑,且产权归私人所有,修德堂影响因素数较多。 而其特殊性主要在于本身演变的复杂性,原只是单纯的民居,但由于不同时期增建、改造,加之产权变更,给予了修德堂空间功能的多重性(见图3和图4),叠加了各时期特色,故其遗产价值不能一概而论。

图3 修德堂历史沿革分析图(图片来源:作者整理与自绘)

图4 修德堂各建筑时期大体分布图(图片来源:作者自绘)

3 修德堂物质空间的实践

物质空间,即建筑本体,物的形体空间,是真实存在的具有相对永恒性的空间场所。 可从空间本体理解,空间既是实践行为的具体场所,也是一种实践产物。

修德堂作为建筑本体,反映出人类感知自然、适应自然的过程。与东山大多数的民居一样,呈现以大厅为住宅中心的多进院落空间格局,同时建造时因地就势,整个建筑群呈前低后高,层层向上的趋势(见图5),巷道空间也带有坡度,既体现自然适应性,又彰显劳动人民的智慧。此外,修德堂还显示了布局的灵活性与设计的巧妙,是人类在长久的实践探索中得到的经验。

图5 修德堂中落正贴总剖面图测绘图(图片来源:作者自绘)

3.1 修德堂布局的合理性与灵活性

与周边多数平面方整的望族宅第相比, 修德堂最为突出的特征便是东落的斜向院墙及其相应建筑空间(见图6)。以今人眼光来看,其与正落端正、平稳的格局形成显著对比,充满张力,构成感强。但是从《考工记》中的“方九里”到《营造法式》中的“取正”、“定平”基本可以明确,“正交”、“垂直”往往是中国传统建筑建造的思想,宅院更是如此。 然而,工匠在面临修德堂严宅的梯形基地时并未采用“一刀切”式的武断做法来获取方整平面,而是因地制宜,采取“融合”与“区分”两种方式巧妙地处理基地斜边——将斜向空间包纳于建筑的使用空间之中。该做法集中应用于东落第一进,即梯形平面中最为局促的位置。此处建筑不仅平面狭长,且与紧随其后的厅堂相比,其开间较后者相差将近2 m,进深却与之相近。至此,工匠尽量放大东落一进院深度之心可谓“昭然”。

图6 修德堂东落的斜向院墙(图片来源:作者自绘)

另外,与东落后面两进甚至正落第三进的窄小天井相比,此处院落尺度就显得非常宽敞。 显然,这是工匠承接前段狭长建筑,继续消化斜向空间的又一措施。 伴随着轴线向北延伸,基地也在横向逐步展开,建筑开间放大,建筑形制也得以提升。《吕氏春秋》“古之王者,择天下之中而立国,择国之中立宫,择宫之中立庙”,传统的择中思想不仅影响定都立国,很大程度上也决定了平民百姓对于“中”的重视度。 以此来看,坐落于东落轴线中心位置的第三进建筑,其形制必定为堂。 此时,斜向元素的存在显然与这一“中正刚健”的厅堂性质格格不入。 因此,工匠选择以筑墙的方式将斜向空间主动分离出去,从而保证东落第三进的规整平面,其后两进亦是如此。

3.2 修德堂微气候的设计与巧思

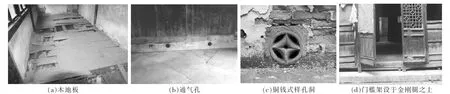

洞庭东山中的古村落多位于茫茫太湖之滨,在带来得天独厚的风光与资源的同时,防潮除湿也成为该地较苏南其它地方更须细加考量的建筑设计要点。 正是在这样的严峻考验下,东山工匠不断总结经验并反哺实践,修德堂便是其中一例。 而这一内容集中体现于墙面、地面与经特殊处理的门槛所做构成的通风系统,现以西落三进楼厅为例做简要分析(见图7 所示)。

楼厅面阔三间,上下两层,前后侧翼均附有厢楼。 从现状来看,该建筑一层地面均为方砖地面,但是通过对墙面的现场勘查可以推知,楼厅东厢曾铺设木地板。 结合苏南传统聚落建筑构造及其特征[17],以及第二进大厅的地面现状,大致可以复原楼厅首层木地面的基本做法:木地板用铁钉钉在木龙骨上(见图7(a)),木龙骨架在地垄墙或墙基上,下铺草木灰与石灰吸潮[17]。 由于两厢与明间正厅的地面做法的差异必然带来高差,而封堵木地板空腔界面的踢脚板上设有通气孔(见图7(b)),以保证板下环境的干燥。此外,厢房槛墙与木地板空腔平齐的位置同样开有孔洞(见图7(c)),并做成铜钱式样,在实现通风除湿的同时也兼寓“聚财”之意,而入口处特殊的门槛做法则使得建筑空间的通风效果得到进一步强化。 不同于一般苏式建筑的落地门槛,修德堂中的多处建筑门槛两端架设于“金刚腿”之上(见图7(d)),从而在门窗关闭的环境下也可使室内外进行必要的空气交换。 三项独特的构造做法相互配合以构成较为完整的通风系统,为实现较为舒适的建筑热环境发挥了重要作用。

图7 微气候设计图(图片来源:作者自摄)

3.3 物质空间真实保留

历代主人及工匠不断实践才取得了修德堂如今的群落,作为实实在在的本体,理应保护文物本身的材料、工艺、设计及其环境的真实性。在后续修缮中,所有修补、修复的部位应当可识别,且所有修复工程和过程应有详细的档案记录和永久的年代标志。

4 修德堂精神空间的表征

精神空间指将相关符号营造的氛围、整体环境作为空间语言所表达的场景,能传递出居民、艺术家等人的审美意趣、美好理想追求,强调空间的生活美学、科学艺术,具有开放性。

修德堂的精神空间主要体现在建筑中的装饰,诸如雕刻、彩画等,以及传统相地风水观,均是历任主人期待美好生活的祝愿。

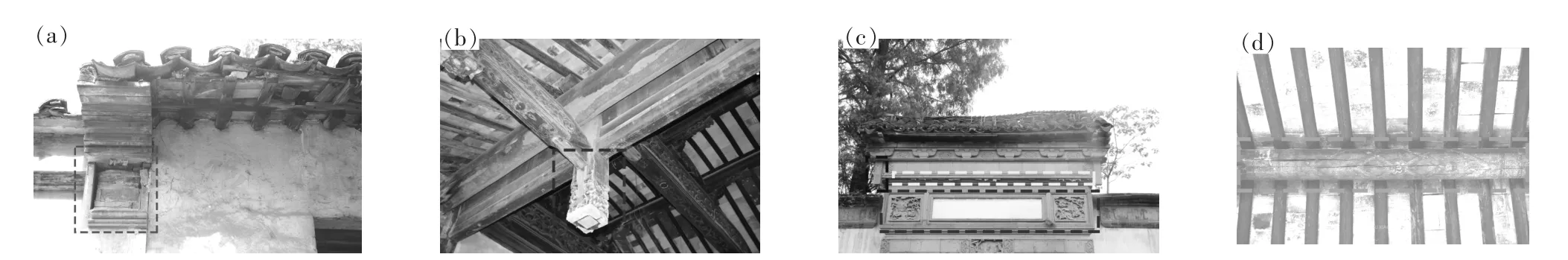

4.1 修德堂装饰是历任主人及营造匠人的意趣

修德堂建筑中的砖雕多嵌固于门楼兜肚处,且与周围题记共同叙事,以表征寓意,见图8。如楼厅前门楼上砖雕字样“慈竹春晖”,虽两侧砖雕受损但仍可知题材应为“孝”行教化。 灰塑做法常见于屋脊,题材多采用与屋脊横向姿态相一致者,如第一进门屋屋脊上葫芦样灰塑,寓意“福禄”安康,再如墙门上方平置或斜倚的“如意”同缓缓展开的“胜带”配合,传达“如意吉祥”的美好愿望;而中落第三进门楼上与《营造法原》图版酷似的哺鸡灰塑,形象灵巧、机敏,颇有搏击长空之意。 修德堂木雕艺术的高峰当举门屋梁上“荷叶墩”,该构件是整材制成的驼峰,工匠在其表面略施刀斧得到叶面的褶皱轮廓,又在细部以铁笔勾描实现叶脉的清晰肌理,造型简约、灵动,耗费不多但效果斐然。 荷叶漾漾,反映出构件的受力特性,是苏南传统民居中建构艺术的重要体现。 石刻在该建筑中并不多,仅见于门屋前廊东壁的石质须弥座,其表现手段为线刻,上下枋、枭均为素平,束腰作卷草祥云纹样,最下圭脚做海浪裙幔状,颇有古意。 而如此朴实古拙的造型显系明初追慕唐宋古制的结果,从正面对修德堂较为悠久的建造场景给出回应。彩画则现身于修德堂门屋脊檩,为贴金方胜纹样,作为门屋建筑来说,应是江南民居中等级较高的样式。

图8 修德堂雕刻——精神空间的表征(图片来源:作者自摄)

作为承载《营造法原》技艺与精神的“活化石”,修德堂的建筑艺术内容以反映清代、民国时期的主流审美为主。 换言之,其艺术价值基本限于《营造法原》文本及现存大量清代苏南民居,诸如经典的“粉墙黛瓦”,尺度合宜的内外空间,富于祥瑞之意的大量雕饰等,但在局部仍可发掘出更早的审美观念。 以上这些不仅彰显出香山帮精湛的营造技艺,更反映出其时主人的雅致意趣,以及对高洁品质的崇尚、对美好生活的向往。

4.2 修德堂选址是吴地传统相地风水观的印证

“左边流水为青龙,右边长道为白虎,前边池塘为朱雀,后边丘陵为玄武”,这样的选址要诀在洞庭东山流传至今。换言之,如果场地能够满足这四项要求,那便是最佳的建宅地点。而修德堂正是诠释这一相地理念的绝佳例证:其以双潭为前照朱雀,以莫厘峰为后屏玄武,以原址西侧街巷为长道白虎,而以东面自山顶顺流而下的雨露霜雪为流水青龙,四神环佑,于兹建宅,自有余庆。

修德堂以山脉、水流、道路作为空间语言,加强整体环境塑造,满足主人趋吉避害的心理和生理需求(带来幸福、健康、财富),实际上是古人选择居住环境的实践艺术。

4.3 精神空间重塑再现

修德堂的雕刻,有些保存完好,有些风化严重,又或是构件丢失,昔日的精美已不再重现。 针对这类空间语言,主要有两种措施:一是保留现状,二是补配缺失构件。 如表1 所列与图9 所示。

表1 修德堂精神空间重塑再现——雕塑保护措施

图9 修德堂雕刻重塑空间分布(图片来源:作者自摄)

修德堂风水格局整体尚在,唯独南侧入口双潭需进行环境整治及景观绿化处理。 对潭水进行河道清淤,恢复被淤泥掩埋的河埠头,清理河埠头台阶表面水泥。 此外拥有独特历史底蕴的双潭及其所属的大片驳岸,为东山村民提供了一处天然的集会广场空间,而坐落于双潭北岸的修德堂自然成为建构整个广场极为重要的实体元素。 修德堂的存在既在物质层面为广场提供围合界面,也在观念层面同潭水共同形成负阴抱阳之势,进一步成为整个翁巷的精神家园。

5 修德堂社会空间的判断

社会空间,指的是人们对真实生活空间的分析,就如何使用该空间产生判断,通常以媒介传播的方式附着在真实空间及人们思想中,并影响人们的行为活动;也是一种受场域影响有社会意识的空间形态,具有一定的响应性,反映社会变迁与联系。

建筑是人类活动的容器,修德堂的存在使得不同人背后的社会关系在这里交汇,人们在这里交往互动并产生了各种社会事件。 自门前唐代双潭开始,修德堂具有了明代、清代、民国时期、新中国等各个时期的典型特征,同时也在时代的更迭中由单一的民居功能转变为社会性质的多元化空间。

5.1 修德堂墙面出现的具有时代特色的标记

修德堂的历史发展轨迹通过其自身的细节向世人铺陈开来:从东落第三进所铺设的地面花砖来看,红与黑的典雅色调,沉静理性的几何图形,以及用卷草花叶为主题纹样的锁边做法,都指出修德堂在清末民初受到“西风东渐”历史潮流的影响。 第三进梁枋正身上所贴敷的会议标语虽然风化严重,但仍可辨认其内容为“新民三队第二期毛泽东思想学习班”,从以上证据可知,修德堂曾作为当地村民集会、学习的重要场所,这也是修德堂墙面、柱身上频频出现带有明显时代色彩的口号与标语(如“毛主席指示我们前进”、“团结、紧张、严肃、活泼”等)的原因。 而联系宅院入口门屋檐下墙面所嵌设的、极具时代意涵的五角红星也基本能够明确“修德堂”作为当地基层行政机构专用建筑的时代属性。

图10 修德堂墙面出现的时代特色标记(图片来源:作者自摄)

5.2 修德堂是个体缩影亦是宗族信仰

从唐末武卫将军席温举家隐居东山起,席巷、翁巷的文化历史距今已有千余年。 其间有双潭,有三席,有翠峰寺,有将军墓。 沧海桑田,建宅于此的修德堂则以一种特殊的身份见证并保存了这些珍贵的历史场景。而在经过历次修缮后,修德堂又成为洞庭东山社会活动的重要场所。

有“钻天洞庭”之称的洞庭商帮,在逍遥隐居中积智、识势而来,成就了苏商的魂魄。 作为洞庭东山商人的宅院,修德堂所提供的不仅是满足日常生活需求的功能,更扮演着凝聚宗族情义、强化血缘关联的重要角色。除了曾作为解放后“新民大队”学习、宣讲的主要场地外,该建筑也在后续的活动中提供了公共活动空间;在改革开放初期,其由东山房管所统一调配,租住、出售给当地居民,还缓解了当地的居住压力。 回溯修德堂的过去不难发现,无论在哪个历史时期,这座朴实的建筑组群都默默地为其所处的热土奉献力量。

5.3 社会空间辨证地去芜存菁

如果说翁巷严家是洞庭商帮炬赫一时的个体缩影,那么修德堂便是彰显其“经商有道,诗礼传家”的直接力证。 结合前述“洞庭商帮”与“新民大队会址”的历史身份,修德堂无疑有着进一步弘扬儒商精神、保留本土记忆、宣讲时代特色的巨大潜能。 而依附于建筑上的碎片化痕迹(标语、五角星等),便是社会空间传播的媒介。 根据载体和媒介的不同现状,对记忆载体进行辨证保护,再现社会空间(见图11)。

(1)为保留门屋建筑格局,墙体需拆除,且墙体标语残破不清晰;则保留门屋明间东侧梁架标语,舍去墙体标语(见图11(a))。

(2)西落大厅后檐墙损坏较小,标语保留完整度较高;附着在柱子上的标语,残破不清晰,且柱子油漆剥落严重;则保留大厅后檐墙标语,舍去柱子标语(见图11(b))。

(3)西落大厅西面山墙损坏较小,未涉及较大修缮部位,且标语保存完整性较高;则保留大厅西山墙标语(见图11(c))。

(4)西落大厅东面山墙破损严重,窗洞需要修补,中间标语被粉刷覆盖残损不清;则舍去大厅东面山墙标语(见图11(d))。

(5)东落第三进梁枋保存较好,标语保存较为完整;则保留东落第三进枋子处的标语(见图11(e))。(6)门屋门头五角星保留完整,但恢复将军门形制需要拆除墙体,则揭取保存。

图11 记忆载体空间分布图(作者自摄)

6 结语

空间生产以最大限度和最合理的空间利用为归宿,针对建筑遗产的开发利用以价值评估为前提,有利于建筑遗产在当代环境下可持续发展。 本文尝试以空间生产的角度去梳理修德堂建筑群物质空间、精神空间、社会空间多方面的价值,建立场景、场所、场域的内在联系,转变单一的建筑本体研究而探索物质空间之外的文化形态,对建筑遗产解读进行补充分析。