沧海碣石激昂沉雄

吴晓懿

辛丑暮春吉旦,本是文人畅怀雅集之时,欣闻洪智兄在山东青州宋城举办书法展览,允为今春书坛一件盛事。与洪智兄相识已过一纪,看到他的新作,非常亲切,也特别欣慰。令人羡慕的是其学术研究与书法创作两不误,理论与实践双楫并进,成果丰硕。

我们对古代书法的理解往往容易停留在表面,鲜有将其引入书法文化丰厚的土壤中观照者,于是通常只能认识其有形的结体,而难以深入无形的精神内核。古人说得好,结字必须得形体,得形体不如得笔法,得笔法不如得气象。学书如女子学梳掠,只有此心通灵的人方能做出态度。

笔法是古人代代相传的书法诀窍,如文献中的“银钩虿尾”“锥画沙”“印印泥”等,皆属力图通过譬喻的方式传达用笔奥秘之类。山谷曾云:“心能转腕,手能转笔,书字便如人意,古人工书无他异,但能用笔耳。”古人对用笔有诸多要求,因为笔法是书法中最为核心的部分。强调如若透彻理解执笔与用笔的要义,首先须锻炼到手臂不坠,学会转腕的方法,这时才谈得上留笔。大概用笔之难,难在力道遒劲。可见平时练习书法,不但对每一笔每一画都要高度熟练,而且在笔墨生发之间,对分寸感要拿捏得极好,才能做到笔画奇宕而别有生趣,神采飞扬。

清代“碑学”思想兴起以来,不少大家对碑帖融合的笔法进行过深入探索。他们在书法实践中,充分认识到笔法在书法创作中的核心地位,敢于挑战自己,欲与古人争一席之地。通过对他们艺术成就的深入挖掘,我们发现,只有懂得轻重、缓急、向背、偃仰的用笔技巧,时而分离时而合拢,时而挥去时而揽回,才能获得笔笔分明而字形变化擒纵自如的艺术效果。

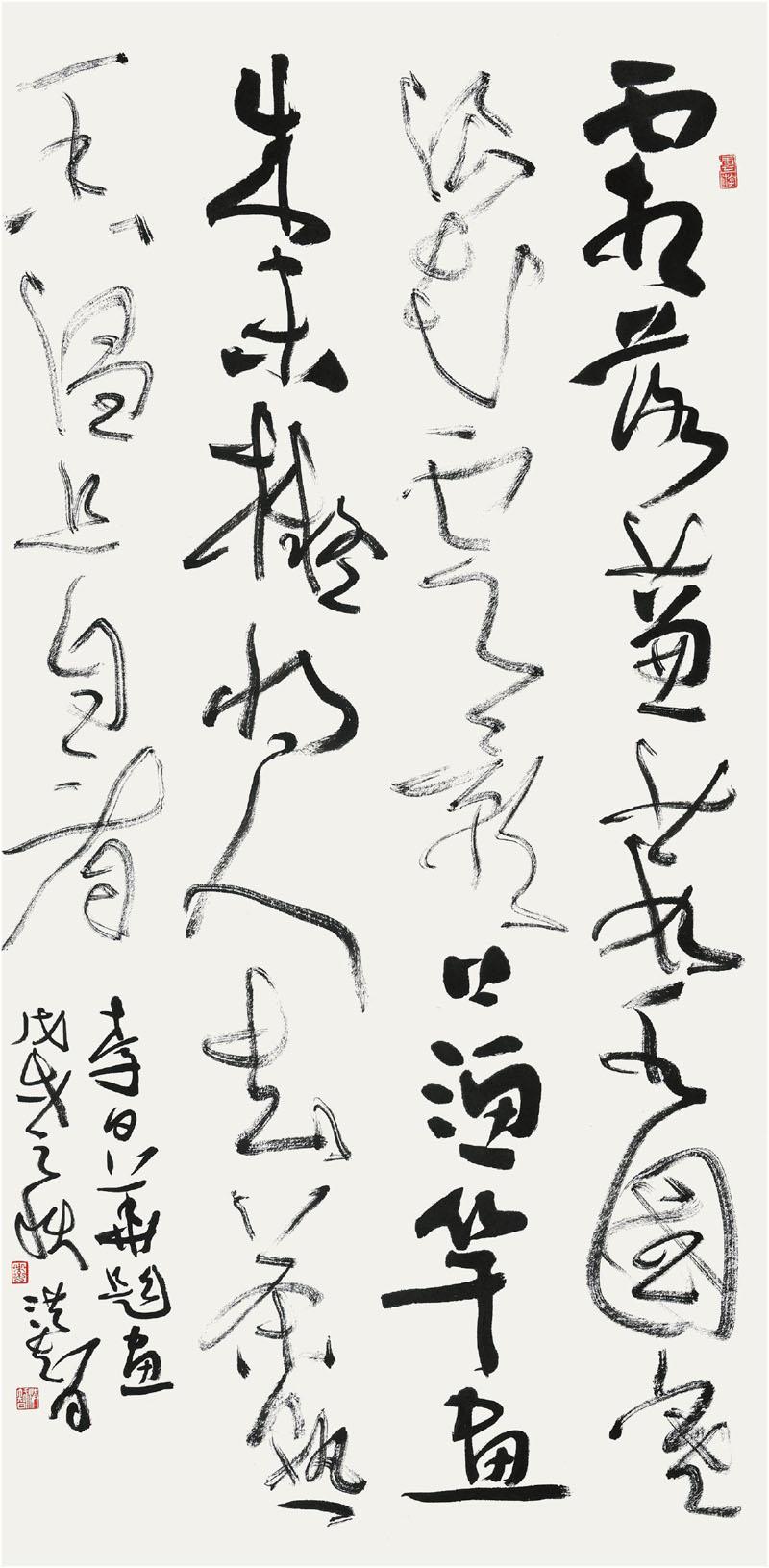

在本次参展作品中,给我留下最深印象的是洪智教授小字行书作品《周亮工〈读画录〉一则》,落笔之处皆得自然,备具古法。不难看出其早期临写过颜、柳、欧、虞,浸淫于杨少师及苏、黄、米,又广泛学习历代碑帖,才悟出中锋藏筋、侧笔取势的笔法要诀,逐步确立了自己书法的格调和境界。如“宗”“隔”“幅”“秋”“笔”等字墨气淋漓,神采照人,精妙之处在于其随意所适、自成体段、天真洒脱的行笔偶尔融入苏、黄的豪放大气,虽笔势奇逸,却仍显得不偏不倚。我们从中可以感悟到,如果没有内心澄如明镜的书写状态,以及废纸三千、退笔成冢的苦练,难与其比肩而立。

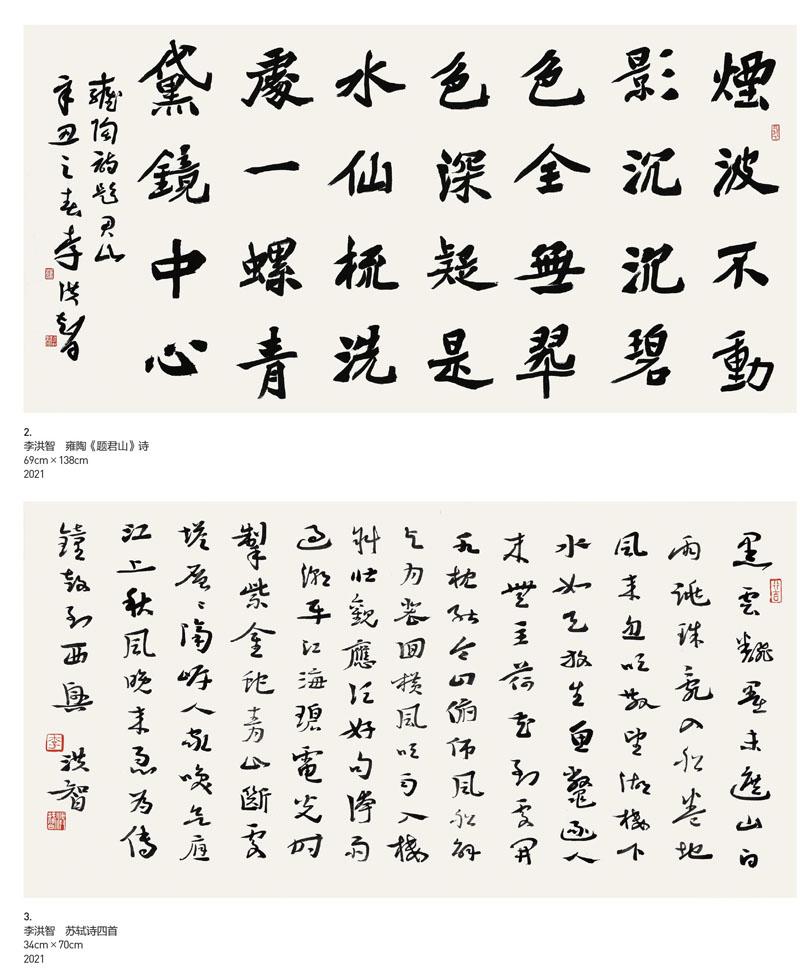

近距离观摩洪智教授的另一幅书作《雍陶〈题君山〉诗》,技法纯熟而神采焕然,其书内藏筋骨,谋篇布局和谐而不刻意,结体稳而不俗,险而不怪,用笔老而不枯,润而不腻。如“烟”“深”“水”“处”“中”等字都有留笔的痕迹,每一个字在调锋处都格外用心,于笔画变换方向时很好地控制了行笔的速度,提按转换自如。同数年前的作品比较起来,其对笔法的探索又上了一个新的台阶。

沉潜其中,反复体味洪智教授的书法作品,我发现其用笔有以下四个特点:一是起笔时先快后涩,注重笔笔是否由中而出;二是转笔时偶尔空中抽出笔锋,但笔笔分明而相互关情,十分精妙;三是放笔时笔到力到,笔毫所经之处,无草率之迹;四是收笔时把跌宕起伏之势敛于笔画之中。

洪智教授不仅是一位书法家,还是一位文字学家,在汉字字体研究等方面素有卓见。因此,他在书写的过程中,把握字形的变化而游刃有余,虽不主故常,而又合乎字理。一点一画之间极尽气势,神气挥洒而出,结体姿态变化万千而独具风韵。难能可贵者,絲毫找不到刻意书写的迹象。究其根源,基于长时间的研究而对汉字字形来龙去脉的稔熟当是一个重要的加分项。

总的来看,我认为洪智教授书法的主要成就在用笔方面,其将天真横逸、沉着厚重的碑学技巧与清雅自然、笔墨灵动的帖学笔法相结合,时出遒劲,杂以流丽。董其昌曾说,其学书三十年,领悟到书法的真谛“在自起自倒、自收自束处”。无疑,只有具备了这样的认识,才会进入心忘手、手忘笔、笔忘法这般出神入化的境地。