论壮族南路八音本体特征与传承机制

壮族南路八音是广泛流传于广西壮语南部方言区的吹打乐种。与壮族北路八音相比,南路八音在调式调性、节奏律动、旋法特征、织体形态等方面具有独特的本体形态特征。壮族南路八音传承过程中通过“濡化/涵化”纵横两动力因素的影响,实现了从音响(音声层)到内容(语义层)的乐话功能转换。随着国家非物质文化遗产保护工作的推动,壮族南路八音以传统为本,兼容并蓄,形成了以“政府主导、学者参与、民间保护”多方协同的传承发展机制。本文基于笔者对南宁市3区(县)8乡镇①所做的田野调查,对壮族南路八音艺术本体结构和传承机制过程进行解析,以期为“后申遗”时代音乐类非物质文化遗产的保护传承提供参考。

一、壮族南路八音基本概况

周代依据制作材料的不同将乐器划分为八类,谓之“八音”。据《周礼-春官》载“大师……皆播之以八音:金、石、土、革、丝、木、匏、竹”。②今天盛行在广西境内的“八音”则指的是一种器乐合奏乐种,2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产扩展项目名录,广泛用于民间节庆仪式,与民俗活动之间形成相互建构、互相表征的关系。根据民族分布区划的不同,广西八音现常见的有苗族八音、瑶族八仙、彝族八音、桂南八音、壮族八音等。其中, “壮族南路八音主要分布在南宁市的邕宁、武鸣、上林、隆安和百色市的德保、靖西、那坡,以及崇左市所属的各个县(区),这一带的壮族均操壮语南部方言,由此称之为壮族‘南路八音”③。根据所奏乐器组合的不同,壮族南路八音(以下简称“南路八音”)可分为文场与武场两种类型:文场属于丝竹乐,常用乐器包括扬琴、高胡、二胡、竹笛、阮琴等;武场属于吹打乐,以唢呐为主奏乐器,并配以锣、鼓、钹等打击乐器。随着跨文化的演出交流,八音班社组织通过增加乐器或是优化原有结构的方式使传统乐队组合形式发生了变迁,从而形成传统与现代的互文共生。

二、壮族南路八音调式节奏特征

南路八音曲牌丰富,调式调性以五声性为主,兼用五声性六声调式、五声性七声调式;节奏包含均分律动和非均分律动两大类型。

(一)调式调性

1.基本类型

南路八音音乐的基本调式范畴属于五声性调式体系,既有五正声的调式曲牌(如《禾番》),亦有带偏音的的五声性六声调式(如《壮乡婚曲》)以及五声性七声调式(如《八仙贺寿》)。

从笔者收录的11首曲目来看,五声性六声调式应用最廣泛。五声性六声调式即在五正声的基础上加入一个偏音而形成的调式。新加入的偏音多以辅助音或者经过音的形式出现,处于弱拍或弱位。以婚礼中使用的《壮乡婚曲》(谱例1)为例,该曲就属于加变宫的五声性六声商调式,其基本音列为2356712。变宫音7的加入强化了调式宫音的稳固地位,从而为乐曲增添了新的色彩。

谱例1《壮乡婚曲》片段

南路八音共有两种七声调式音阶:正声音阶和下徵音阶。具体所用音列分别如下:

(1) 23456712。该调式音列是加变宫的六声商调式“2356712”的一种变体。偏音4的加入形成新的大三度音程4-6,旋律音64之间的小跳进行给人带来一种短暂移宫转调的感觉(如《叹雁会》)。

(2) 34567123。这种下徵角调式音列使用的频率很低,在采录的所有曲目中仅有一首《斑竹马》。在该曲的旋律中,被强调的b6、b7、1、b3、4五个音是正声;b2和5两音分别是清角音、变宫音。

(3)567123#45。此调式音列是在加变宫的六声徵调式“5671235”基础上变化而成的正声音阶。偏音#4的加入,使调式新增一个大三度的音程“2-#4”,旋律进行中#4到2的级进下行让原本明确的宫调式变得游移,最终以F宫之徵调式结束(如《八仙贺寿》贺寿篇)。

(4)56712345。该音列在加变宫的六声徵调式“5671235”的基础上变化而来。以《文开门》为例,该曲为bA调,结束音在bE上,为bA宫之徵下徵七声调式。

(5)67123456。该音列是加变宫的六声羽调式“6712356”的变体,是在这种羽调式的内部加入一个偏音4。在《得胜回朝》中,该曲不断进行异宫调式交替,从F宫之羽进行到C宫之商再进行到F宫之羽……在调式交替的过程中,同样是F宫之羽调式,但是为了丰富音乐的内容,旋律从开始的加变宫的六声D羽调式,到最后变为加清角、变宫的七声D羽调式。

2.调的扩展

(l)同宫扩展

在南路八音的曲牌中,大量运用此方法进行转调,其调式主音以五度关系或六度关系进行转换,如宫一徵、徵一商、徵一角等。以《一枝花》为例,该曲主题部分以“11 231 1 2123 123 1 1”开始,围绕宫音做二、三度的环绕进行,强化调式宫音,每句落音始终结束在宫音F上,具有明显的F宫调式色彩。乐曲结尾部分,节奏由原来的2/4拍变为急速的1/4拍,通过导入偏音“#4”,逐渐由F宫转向C徵调式,形成了同宫系统的五度关系转调。

(2)异宫扩展

在南路八音中,此类转调方式包括两种类型:1.宫音相异、主音相同型。以《得胜回朝》为例,该曲所用音的实际音高排序为4、5、6、b7、1、2、3、4,音程关系中共包含三个大三度,即4-6、7-2、1-3。曲子最后采用民间音乐移宫犯调的常见“变宫为角”方式,从D羽调式的变宫音转为D商调式的角音。2.宫音相异、主音相异型。以《八仙贺寿》为例,全曲分为《贺寿》与《送子》两个乐章。《贺寿》篇基本音列为“567 123#45”,演奏指法为“筒音作1”,调式为F宫调系统,其最后落音结束在C音上,故该曲为F宫之C雅乐徵调式; 《送子》篇基本音列为“5671 2 3 5”,演奏指法为“筒音作4”,调式为C宫调系统,其最后落音结束于G上,故该曲为C宫之G徵(加变宫)调式。两段音乐同样是徵调式,但是其宫音、主音却完全相异。

(二)节奏律动

由于节奏性打击乐器的使用,南路八音形成了以均分律动为主,伴以穿插非均分律动的节奏类型。所谓“均分律动”指的是乐器奏出的音具有明确的时位感,能够准确地打出拍子的时值。这类律动主要见于曲子的“主体”部分,即唢呐吹奏的旋律部分;“非均分律动”是相对于“均分律动”而言的另一节奏类型,指的是旋律中各音相互间的时值关系比较自由,缺乏时位感,乐曲没有明确、稳定的节奏,处于散化或半散化状态。 “非均分律动形式”主要用于乐曲 “引子”部分,锣、鼓、钹等打击乐形成散奏形式,速度无法用固定的单位拍来衡量,艺人之间凭借多年的默契合作来表演。

南路八音的节奏律动由掌板师傅掌握,其对节拍的掌控有两种方式:一种是沙滴、沙得与鼓相结合。沙滴为板,沙得或鼓为眼;另外一种是单鼓击节。右手击鼓为板,左手击鼓为眼。南路八音常用的板式包括五类:1.散板,它的特点是无板无眼,主要用于曲子开头“引子”部分。鼓手以双击木鱼开始,然后锣、鼓、钹等重型打击乐以震音的形式散化演奏,各音时值自由,打不出具体的拍子。2.流水板,即有板无眼型节奏。常用于乐曲的结尾部分,每分钟大约一百拍。结尾之际,音乐的速度加快,原本四拍一击配合演奏的大铙变为一拍一击,音乐情绪变得激昂有力,一拍一板的流水板正好迎合了八音所奏各类喜庆场合开场的需要。3.中板,即一板一眼,它的速度分为快、慢两种类型。慢中板每分钟大约七十五拍,快中板每分钟约一百二十拍。演奏快中板的时候,为了配合欢快热烈的音乐情绪,改用鼓代替木鱼来控制整场演出的节奏。4.双眼板,即一板两眼。该板式类型在南路八音中使用的频率很低,偶尔用在乐节或乐句的最后一小节。从笔者田野中收集到的曲目来看,将双眼板节奏类型作为整首曲子固定板式使用的曲目暂不存在。5.慢板。即一板三眼,速度与慢中板差不多,每分钟约为七十五拍。运用此类拍子的八音曲目通常音乐速度徐缓、抒情,曲式结构相对较复杂。

三、壮族南路八音旋法及织体

组合特征

南路八音旋律线条平稳,以二度、三度级进为主,偶尔伴有大跳,旋律进行中大量使用重复、对比及“鱼咬尾”发展手法。由于文、武场用乐的不同,织体形态形态表现出较大的差异性。

(一)旋律形态

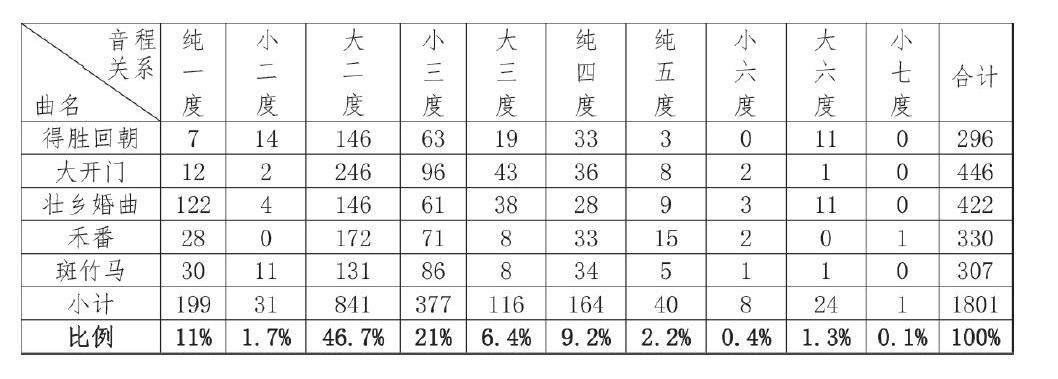

本文选择南路八音表演中常用的一些代表性的曲目,对其音乐中相邻各音的横向度数出现的次数进行统计,并制表如下:

南路八音曲牌由引子、主体和尾声三部分构成。 “引子”部分旋律多呈迂回下行式, “主体”部分的音乐以微波环绕式进行为主,而“结尾”部分的音乐以下行折回式为主。通过分析上表发现,南路八音曲目以级进为主,大二度与小三度的进行达到67.7%,其中尤以大二度的进行居多,占比46.7%。小三度虽不及大二度出现频率高,但占比达21%。相比而言,同度与纯四度、大三度使用较少,分别占比11%、9.2%、6.4%。而纯五度、小二度、大六度、小六度、小七度的进行更少,分别占2.2%、1.7%、1.3%、0.4%、0.1%。这一数据表明,南路八音旋法进行平稳、流畅,这与民俗活动现场双方之间语调的抑扬顿挫构成一致,乐队“指挥”着仪式活动按仪程有序进行,发挥了南路八音“以乐代话”④的表征功能。

“重复”发展手法在南路八音的曲目中普遍应用,大至乐段、乐句,小至乐节、乐汇都能看到重复的影子。根据重复内容的多少不同,其可分为完全重复与变化重复。1.完全重复。如乐曲《一枝花》,此曲为了强化对音乐主题的印象,对“11 2311 2123 123 1 1”进行了四次的完全重复。2.变化重复。如《禾番》 (谱例2)的第42小节,虽然其与32小节的音高完全不同,但其节奏与音型却是完全相同,属于低五度的变化重复。

谱例2《禾番》片段

“对比”是南路八音中的另一种主要发展手法,以使用新材料形成对比为主,个别曲目通过转调形成对比(如《得胜回朝》)。 “承递式发展”又称“鱼咬尾”式发展,承递式发展指的是以上句旋律的结束音作为下句音乐的开始音,如《禾番》(谱例3)通过使用鱼咬尾的方法,使得音乐从容过渡,衔接自然。

谱例3《禾番》片段

(二)声部组合

1.武场音乐的织体

南路八音中的武场音乐以唢呐作为唯一的旋律乐器,配以锣鼓乐。根据打击乐与旋律结合方式的不同,可分为击节伴奏式织体和曲间间奏式织体。

(l)击节伴奏式

击节伴奏式织体形态在武场音乐中是最常见的一种,通过打击乐的使用,加强了旋律声部的节奏感。如《大开门》 (谱例4)中的片段,唢呐XX XXX XXXX XXX的节奏与打击乐XX XX XXXX XX/ XX OX x X/ XXXX XXXX XXXX XXXX完美结合,突出了旋律聲部的时位感。

谱例4《大开门》片段

(2)曲间间奏式

在南路八音中,根据曲体结构规模的不同,曲间间奏式织体形态的长度也不同,往往单牌体的音乐中的间奏比较短,规模为几个小节的长度。套曲音乐中的间奏较长,在《八仙贺寿》的贺寿篇与送子篇之间加入的锣鼓间奏长度达89小节。间奏表演的目的是为了配合仪式活动中主管人间生育繁衍的“花婆”下凡向世人送花送福。

2.文场音乐的织体

在仪式活动中,文场音乐主要用于茶余饭后的消遣助兴,曲目多为广东音乐片段,是对广东音乐的一种“移植”再创新。以邕宁那路村八音队所奏《旱天雷》 (谱例5)为例,笛子与二胡旋律常见以相同的节奏型形成支声,偶尔出现加花装饰,对位时分时合。

谱例5《早天雷》片段

四、壮族南路八音传承机制

受文化的全球性流动带来的文化同质化影响,少数民族传统文化的差异性趋向消散,化解传统文化断裂或文化主体性消失危机成为地方文化应对全球化的一种调适。 “传统是一条河”,南路八音在其历史传承过程中能够以一种相对稳定性状态“接通”传统与现代,究其原因,一方面是南路八音沉淀着悠久的历史基因,自其萌芽发轫之际就是在“自我”与“他者”的共同作用力下选择的结果;另一方面源于南路八音这一“地方性知识”的文化再生产强化了族群文化认同与它的传承机制。

(一)历史记忆:壮族南路八音的传承根基

南路八音的形成与粤剧有直接的渊源,是壮汉文化交融互生的选择。位于南宁周边的蒲庙、长塘、伶俐等乡镇地处邕江沿岸,明清以降随着水运的发展,大批广东、福建等地的汉族移民迁入当地的码头和圩市周边,由此带动族群的流动以及跨地域文化的传播。据《邕宁县志》记载,清末民初,广东粤剧班社便在邕宁蒲庙一带搭台演出,如“得得声” “华隆兴”等戏班,随后蒲庙、新江、刘圩等地陆续出现粤剧业余班社。⑤而“南宁粤曲演唱始于二十年代的八音班,当时比较著名的八音班有丹桂香、千秋乐、阳秋乐等,……三十年代林觉民所组织的逸鸿剧社,也是吹奏八音和清唱粤曲的业余剧团”。⑥这些班社成员除了戏院的表演献唱以外,亦广泛活跃于壮族婚丧嫁娶等民间礼俗活动之中,南路八音逐渐将演唱粤曲融入自身表演体系之内,形成“文场” “武场”并重的乐队组织。对于早期的发展,据邕宁区那路村骆越艺术团团长介紹: “民国初年,从广东来的黄大纪落脚在蒲庙那路村,由于初来乍到,一时难以维持生计,当地百姓便纷纷向其伸出援手。为了报答百姓的恩惠,黄大纪将自身积累的粤剧表演经验传授当地群众,并带头组建了蒲庙一带颇有名气的壮族七人八音班,那路村现完整保存着该班当时所用直径近一米的大钹和一面八公斤重的大铜锣”。⑦20世纪80年代改革开放后, “文革”期间沉寂一时的南路八音班社开始受邀参与民间的婚嫁、寿诞、新居落成、百日宴等民俗活动,值得强调的是,南路八音突破演出空间的局限,并且参加“广西桂南八音表演赛”(1998年)、 “南宁国际民歌艺术节暨中国百花金鸡电影节” (2000年)、 “北京国际旅游文化节” (2001年)等政府主导的文化活动,成为壮族地域文化符号的“一张名片”。以上口述、史料共同书写了南路八音的历史记忆,进而以此为基础要素形成了文化认同和群众基础,构成了南路八音传承的内生动力。

(二)禁忌破除:壮族南路八音的两性协商

“性别禁忌”是人类学民族志研究重要的话题,对于少数民族传统文化而言,禁忌在制度上形成的规约约束了两性的主体能动性。传统的南路八音发展过程中也存在“传男不传女”的传承禁忌。由于男性在与八音演奏有关的民间信俗活动中一直占据主导地位,传承方式以血缘和业缘为主,但范围仅限于男性之间的传承。伴随着现代演出空间的突破,为了增加艺术表现力和舞台氛围,传统八音班社突破性别禁忌,打破男性为中心的传承体系,出现了蒲庙镇那路村女子八音班、新江镇齐鸣八音队这样两性共同参与新型班社。女性参与过程并非一帆风顺,其背后体现着地方文化精英与社群成员的协商互动以及地方社会关系的再生产。因“武场”与“文场”乐队组合形式的不同,班社内部亦存在一定的分工:即男性乐手以唢呐和打击乐表演为主;女性乐手以文场演唱、轻型打击乐器(钹)和壮族传统乐器“合欢箫” (又称“无孔笛”)表演为主。性别分工并非绝对,尤其随着八音受邀参与更多的大型节庆仪式活动,女性吹奏唢呐向常态化发展。女性演奏八音虽然少了男性的雄浑,但却多了些柔情与妩媚,更加彰显了现代八音的魅力。两性之间的平等协商与共同参与形成了新的“惯习” “场域”,促进了八音文化的多样性,确立了个体行动在八音场域中的意义。

(三) “引进来” “走出去”:壮族南路八音的品牌化运作

首先,民间艺人和族群成员的文化自觉建构了南路八音的地域文化符号。2007年,南路八音人选广西首批非物质文化遗产名录项目,为进一步保护传统,随后2009年在邕宁区那路小学成立邕宁区八音非物质文化传承基地,并将南路八音引进课堂,不时邀请当地传承人和艺术院校教师进校开展八音训练课程。同时,以邕宁壮族八音文化旅游节等文艺活动表演为契机,邀请专业作曲家、艺术家进行曲目编创和现场评审,形成“以赛促学” “以赛促教”的“传帮带”习得过程。其次,国家与地方的“共同在场”推动了南路八音“小传统”与“大传统”的融合。自南路八音申遗成功以后,邕宁区先后获得“中国民间文化艺术之乡” “中国八音文化之乡”称号,这一国家意识、权力话语的介入推动了南路八音的向外拓展。具体表现为,一方面将八音传承与地方文化振兴战略融合,结合蒲庙历史文化街区改造,启动八音博物馆建设工作,打造“八音广场”地理景观标志;二是将花婆、八音、嘹哕等地方文化元素纳入本地“中长期青年发展规划实施方案”,引导青年传承优秀传统文化,提升对国家文化软实力的认同;三是推动南路八音的跨文化传播。通过亮相南宁国际民歌艺术节、桂台(南宁)少数民族民俗文化交流周等活动逐渐将演出空间延伸至上海、香港、台湾等地,与现代化与全球化的接轨融人奠定了南路八音的品牌影响力。

结语

南路八音因其独特的历史渊源和生态环境,在调式、节奏、旋法、织体方面形成了独特的艺术风格,依其价值功能和符号特性成为壮语南部方言区一张亮丽的文化名片。南路八音的功能是在长期的实践过程中,从音响(音声层)到内容(语义层)的间接转换实现的。民间礼俗中的八音建构起一种“乐话”空间。 “空间诱发功能,功能内拱于空间”⑧,南路八音便是在礼俗这一空间范畴内满足人们社会需求的基础上逐步实现其功能。

南路八音作为一种文化象征,通过横向吸收、纵向传承,发展出稳定的形态面貌,将特定的符号方式运用到婚嫁、祭祀、贺寿、土地诞、新居落成、二次葬等礼俗活动中,建构起壮族南部方言区群众的文化认同与族群记忆。随着进入“后申报非物质文化遗产名录时期”⑨,南路八音通过自身的的变革保护实现创新性发展,打破了民间艺术依靠政府单一“输血”性投人才能生存的问题。虽然在现代化、城市化浪潮影响之下,民间传统礼俗活动原生场域消失的速度难以遏制,但南路八音以其传统为本、兼容并蓄,激活释放班社组织活力,编创革新曲牌内容的方式,逐渐形成了以“政府主导、学者参与、民间保护”多方协同的南路八音文化传承机制,为少数民族地区传统音乐类非物质文化遗产的的保护传承提供了参考。

①3区(县)8乡镇分别是:邕宁区(蒲庙镇、新江镇、中和乡);武鸣区(甘圩镇、两汀镇、罗圩镇);上林县(白圩镇、三里镇)。

②杨荫浏《巾国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,2004年版,第41页。

③杨秀昭、赵意明、莫莉婷《广西八音》,北京科学技术出版社,2013年版,第51页。

④王继波《壮族南路八音中的“以乐代话”现象》, 《艺术探索》2013年第6期,第35页。

⑤广西壮族自治区邕宁县志编纂委员会编《邕宁县志》,北京:中国城市出版社1995年版,第677页。

⑥中国人民政治协商会议南宁市委员会文史学习委员会编: 《南宁文史资料》(文化专辑),南宁市政协文史资料研究委员会1992年版,第269页。

⑦受访对象:那路村骆越艺术团团长黄耀球,访谈时间:2012年12月8日,地点:邕宁区那路村受访人家中。

⑧肖文朴《“乐器说话”新论一一瑶族婚俗唢呐乐话的空问感与功能丛》, 《民族艺术》2017年第3期,第150页。

⑨廖明君、高小康《从申报非物质文化遗产名录走向“后申报非物质文化遗产名录时期”

高小康教授访谈录》, 《民族艺术》2011年第3期,第46页。

[基金项目:广西高校中青年教师基础能力提升项目《桂南汉族“八音”与北方地区同类曲牌的对比研究》(编号:2018KY0383)阶段性研究成果]

王继波 广西民族大学民族学与社会学学院博士研究生,桂林航天工业学院教师

(责任编辑

刘晓倩)