公众参与湿地生态环境保护项目行为意愿的影响因素及解决路径研究

□卜令轩,姚 娟

(新疆农业大学经济与贸易学院 新疆 乌鲁木齐830052)

近年来,随着社会经济的发展,各种生态环境问题日益凸显,严重威胁人民的生命健康。党的十八大以来,我国生态环境保护从认识到实践发生了历史性变化,中央和地方政府出台了一系列政策来鼓励公众参与湿地生态环境保护项目,并采取多项举措进一步加大对湿地生态环境保护的治理力度,以应对错综复杂的生态环境问题。这些政策在一定层面改善了生态环境,提高了生态系统服务功能。但大多数政策重视发挥政府宏观调控和市场调节机制的双重的作用,忽略了激发公众参与性的重要性,只关注公众参与湿地生态环境保护项目行为意愿的经济、社会属性,忽略了更容易激发公众参与的生态属性。

1 我国农村地区湿地生态环境保护项目面临的困境

近年来,我国在农村地区建立了许多乡村振兴项目,其中以湿地生态环境保护项目最具代表性。日益增多的湿地项目使全国各地的游客慕名而来,带来了巨大的经济效益,带动了周边地区的经济发展。农村环境面貌焕然一新,湿地生态园区物种层出不穷,植被覆盖率日益提高,空气质量改善。但是,湿地生态环境保护项目所带来的社会效益仍不乐观,在我国很多地区尤其是偏远农村,人们并不愿意将空余时间用于湿地保护,很多地区人民参与湿地生态环境的意识不强,导致湿地生态环境保护项目未从本质上发挥其应有的作用,公众对湿地生态环境保护项目的态度一直是被动接纳而不是主动参与,这必将成为我国生态环境保护的短板。

2 公众参与湿地生态环境保护项目行为意愿的影响因素

从宏观上看,公众参与湿地生态环境保护的过程就是改善生态系统服务的过程,公众之所以能够将生态环境保护的意识形态转化为实际行动,很大程度上取决于公众自身利益的考虑。建立湿地生态环境保护项目,一方面是为了改善周边的生态环境,另一方面是为了发展生态旅游带动当地经济发展、提高周边地区人民的生活水平。根据相关研究发现,湿地生态环境保护项目更多侧重于经济效益,对激发公众参与热情效果欠佳。

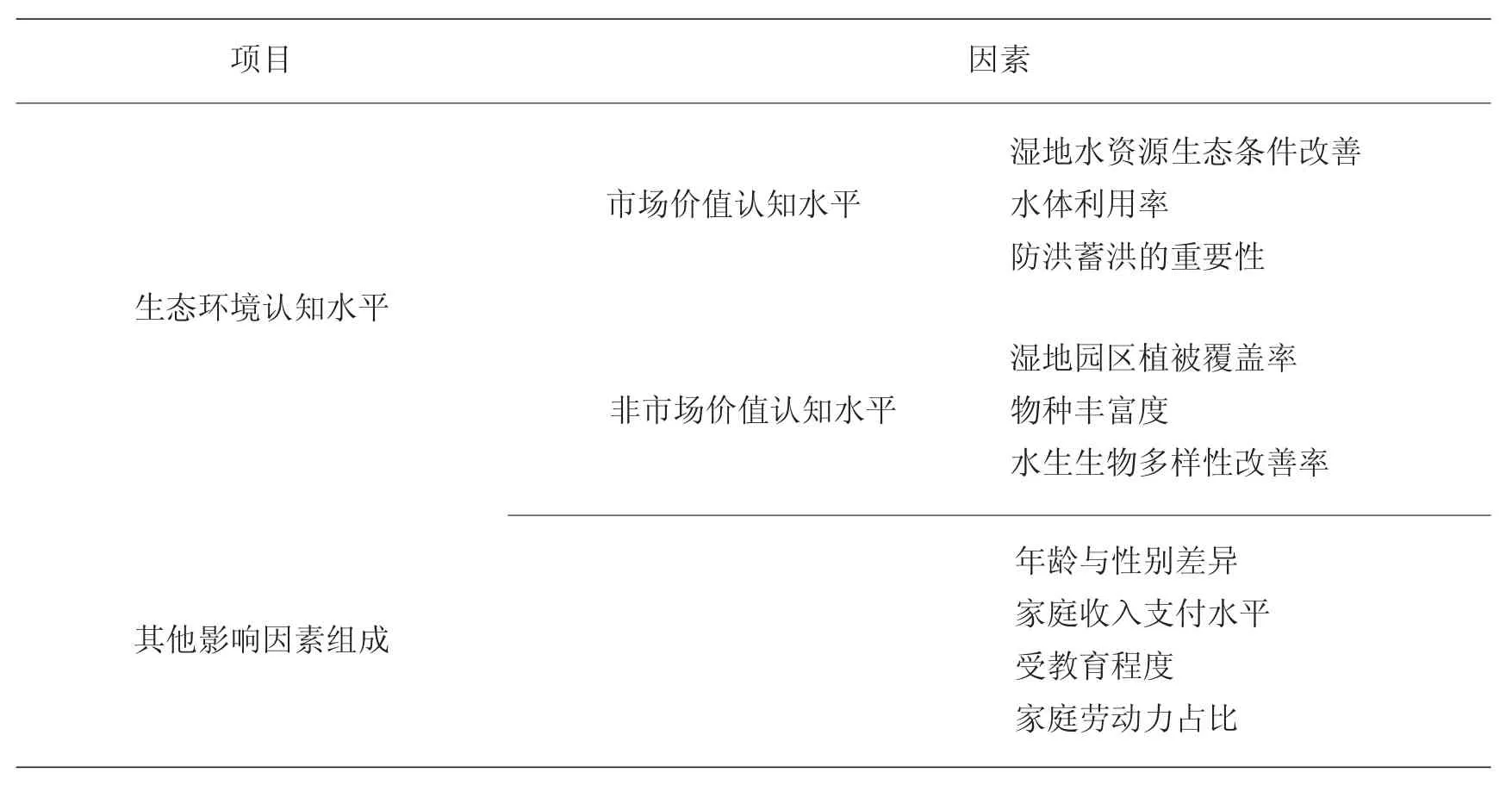

如何提高公众对湿地生态环境保护的力度是相关部门的研究重点。研究发现,公众的生态环境认知水平对其参与湿地生态环境保护项目的行为意愿起到了重要影响。公众的生态环境认知水平主要分为市场价值认知水平和非市场价值认知水平,前者涉及的范围主要包括湿地水资源生态条件改善、水体利用率、防洪蓄洪的重要性;后者涉及的范围是湿地园区植被覆盖率、物种丰富度、水生生物多样性改善率。公众的年龄结构分布、性别、家庭收入支付水平、受教育程度和家庭劳动力占比都对他们参与湿地生态环境保护项目的行为意愿有重要的影响作用[2]。其分析结果如表1所示。

表1 影响公众参与湿地生态环境保护项目行为因素

2.1 数据来源与分析

为保证数据的真实性和说服力,选用微山湖湿地公园附近农户作为研究对象,具体步骤如下:首先进行样本选择,以微山县周围4个乡镇100个农户作为研究对象,统称为因变量,以公众的生态环境认知水平以及公众的年龄、性别、收入水平、文化程度、劳动力占比作为自变量,最后借助线性回归方程进行变量分析。数据通过问卷调查和采访当地农户两种方式得来,受访者主要分布在微山湖湿地周围的4个乡镇,他们作为利益相关群体发表意见更显公正性。因此,这个调查数据具有较高的代表性与可信度。模型构建步骤如下,农户参与湿地生态环境保护的行为意愿是一个典型、定性的二分变量,即有行为意愿或无行为意愿,每一位农户都会综合自身实际情况仔细考虑各类因素作出利益最大化的决策。为分析各类因素对农户参与湿地生态环境保护行为的影响程度,构建二元线性回归模型。

2.2 结论

根据二元线性回归模型,公众生态环境认知水平可作为表层直接因素,年龄与性别差异是根源因素。表层直接因素对于公众参与湿地生态环境保护行为意愿的影响最为直接。家庭收入支付水平、受教育程度、家庭劳动力占比回归系数分别为0.52、1.08、0.365,表明家庭收支水平、受教育程度、家庭劳动力占比对于公众参与湿地生态环境保护的行为意愿具有正向影响,可作为中间层因素。中间层因素在公众参与湿地生态环境保护的行为意愿的影响上发挥承接和传递的作用,影响较深,深层根源因素的影响是深远且短期内难以改变的。性别和年龄的回归系数分别为0.3、0.43,即男性参与湿地生态环境保护项目要比女性更强。此外,其他结果显示表明,在参与湿地生态环境保护的项目上,从年龄层面而言,青少年相比老年人更为积极;从受教育程度而言,大学生要比高中生更踊跃;从家庭收入水平而言,收入在5 000元以上的家庭要比收入在2 000元以上的家庭更活跃;从劳动力占比而言,劳动力丰富的家庭比劳动力较少的家庭更愿意参与湿地生态环境的保护。

3 公众参与湿地生态环境保护项目行为意愿的解决路径

针对当前农村地区湿地生态环境保护的现状以及对影响公众参与湿地生态环境保护项目行为意愿的影响因素,提出以下3种对策以解决现存困境。

3.1 提高公众的生态环保意识

意识主导行动,要时刻树立公众的环保意识、树立生态环境保护的典型案例,地方政府要加大宣传力度,特别是基层党员干部一定要发挥好模范带头作用,广大人民群众一定要响应习近平总书记的号召,树立“绿水青山就是金山银山”的环保理念[3]。加大政府的引导力度,在农村地区湿地生态保护的进程中,要充分发挥好地方政府引领导向作用。

3.2 提高公众的受教育程度

在广大农村地区,有许多湿地生态保护项目有待开发,农民群体因为自身知识水平有限,在湿地生态保护的建设过程中力不从心,对参与湿地生态保护项目行为意愿较低。为应对这一困境,政府应该在广大农村地区设立多层次、多方位的培训活动,如生态保护培训班、环保知识有奖问答活动等,必要时可以邀请专家举办环保专题讲座提高公众对环保知识的学习热情,进而提升公众参与湿地生态保护的意愿。

3.3 提高公众支付水平,提高参与湿地生态环境保护项目行为意愿的支付能力

依据经济学原理,支付水平决定支付能力,只有让人民腰包鼓起来,具有一定的支付水平,才能够使越来越多的人拥有参与湿地生态保护行为的支付能力。因此增加就业岗位、提高公众收入、平衡二次分配成为未来政府宏观调控的重中之重。

3.4 改变家庭劳动力占比

在广大农村地区,男性劳动力大量外出务工导致家庭结构严重失调。调查研究指出,男性的环保意识强于女性,在此背景下,越来越多的家庭不愿参与到湿地生态保护的项目中。为此,可以从两方面来改变这种现状,第一,提高女性农民的生态环境保护意识,以促进农村湿地生态保护的发展。第二,吸引外出男性劳动力返乡就业,改变家庭劳动力占比,这就需要政府增加当地就业岗位,使越来越多的男性劳动力愿意留乡发展[5]。

4 结束语

在湿地生态环境保护的进程中,要想使公众参与湿地生态环境保护项目的常态化,就必须提高公众文化教育水平,调整家庭劳动力占比,提高公众意愿支付水平、生态环境认知水平(市场价值认知和非市场价值认知)等。

在新常态经济社会发展进程中,党中央国务院高度重视湿地生态环境保护工程建设,颁布多项法律法规来解决农村地区的生态环境的问题,提出多项应对之策。

在乡村振兴背景下,要使越来越多的农村家庭步入小康,首要任务就是解决他们切实关心的生态环境问题,扩大农村湿地生态保护项目的建设规模,提升其综合效益水平即湿地生态保护项目的生态、经济、社会效益。在未来,农村湿地生态环境保护项目要秉承多投资、多建设、多管理、多运作的一体化建设理念,切实打造新环境、新农村、新未来发展路径。