基于学情的习作评讲支架搭建

——以六年级下册习作“写作品梗概”为例

◇江苏省南京师范大学附属中学仙林学校小学部 陈 慧

习作评讲,既是对学生习作的评定和讲析,也是对学生习作的进一步指导、习作能力的进一步提升。它与作前指导如同作文教学的两翼,是习作教学中不可或缺的环节,用好了,会为写作水平的提高插上腾飞的双翅。但讲评时也不一定面面俱到,需立足学生习作实际情况,开展针对性评价指导,促进学生加快由感性到理性的飞跃,帮助学生逐步掌握写作规律,提高学生的写作能力。

【案例回放】

前段时间,笔者执教了统编版六年级下册第二单元的习作——写作品梗概。笔者认为“写作品梗概”是一种读写结合的训练,学生在写前,需要对相应作品进行阅读,并能厘清作品中的故事情节、思想内容及主要观点等,随后才能进行相应的习作;同时,写作品梗概也是一种理解与表达相结合的综合性学习,在经历阅读思考后,通过对阅读内容的理解、筛选和再加工,用自己的语言再现文本内容和作者观点。一篇好的梗概,在内容上应有一定的内在关联和逻辑,句段之间的内容通过组织和整合,形成一个明确的中心,能帮助读者清晰地了解作品大意;同时,通过生动鲜活、有感染力的内容,激发读者的阅读期待。

为了让习作指导更具针对性,教学“写作品梗概”时,笔者选择了《汤姆·索亚历险记》一书内容,作为“写作品梗概”习作指导训练的落脚点,紧紧围绕“读懂内容,把握脉络;筛选概括,合并成段;锤炼语言,连贯表达”三方面目标要求,设计了如下的教学环节:

1.例文回顾。教学中,教师带领学生回顾《鲁滨逊漂流记(节选)》内容,再次让学生认识了解什么是“梗概”,在《鲁滨逊漂流记》的作品梗概、小说目录及内容的比较中,再次感受梗概的主要特点。

2.学习写作品梗概。首先,借助对《汤姆·索亚历险记》的阅读分享交流,引导学生厘清故事的主要人物、情节、主要内容及主要观点,学习运用“读懂内容,把握脉络;筛选概括,合并成段;锤炼语言,连贯表达”的方法,用简明的语言概括每个章节内容;通过一段微视频,让一个学生现身说法,介绍自己写作品梗概的整个过程中的所思所行,进一步明晰写梗概的方法。

3.引导学生参照例文《鲁滨逊漂流记(节选)》表达方法,围绕习作中提出的写梗概的方法进行习作练习。

学生习作收上来后,笔者在批阅中发现学生作文完成状况并不理想,主要呈现以下问题:

1.概括内容时,部分重要情节遗漏,个别情节的顺序与原作品不一致。

2.内容概括时,“主干”内容与“枝叶”内容都面面俱到,与“主干”关系不大的情节,甚至细枝末节也写进梗概中。

3.情节间缺乏自然过渡。

【评讲方案】

针对习作情况,为解决“写作品梗概”中存在的问题,切实提高学生提取信息的能力、筛选概括能力和自然过渡能力,在习作评讲课上,笔者尝试设计搭建了如下的习作讲评支架:

支架一:搭建“问题支架”,厘清“主干”与“枝叶”关系

对于阅读内容较多的整本书,让小学生读懂内容、把握脉络是稍有难度的,习作中出现重要情节遗漏或顺序不一致也是正常的。用怎样的方式,能让学生在厘清情节顺序、筛选概括内容的过程中津津乐道?笔者通过实践发现,图式支架和问题支架是行之有效的。

教学中,笔者以一系列问题支架启发思考,并结合出示图式支架:

1.读《汤姆·索亚历险记》这本书时,你是怎么厘清故事的脉络的?

2.为厘清《汤姆·索亚历险记》的故事脉络,你用书中目录帮忙了吗?(出示目录)

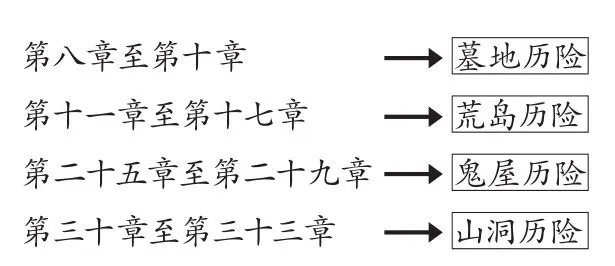

3.整本书围绕“历险”这条主线,主要写了汤姆·索亚的几次“历险”?分别是哪几个章节写的?(出示图1)

(图1)

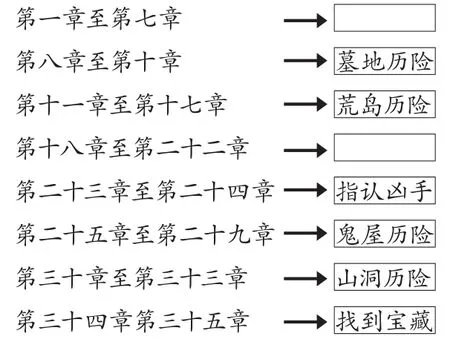

4.还有哪些章节内容对人物形象和情节推动起到了重要作用,与“历险”这条主线关系密切?(出示图2)

(图2)

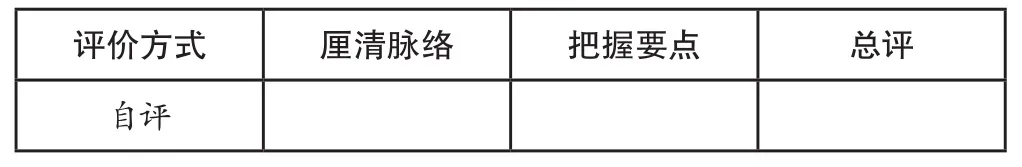

5.这些情节内容都紧紧围绕“历险”这条主线,是重要情节,概括内容时不可丢掉。对照要点,浏览自己的习作,看有没有遗漏这些重要情节?有遗漏的做上记号,并填写评价表1。

《汤姆·索亚历险记》梗概习作评价表1

这一环节教学中,笔者主要运用问题支架和图示支架进行引导,首先以整本书的目录为切入口,引导学生在关注整本书内容的同时,聚焦“历险”这一主线,再顺着问题支架深入:还有哪些章节内容对人物形象和情节推动起重要作用,与“历险”这条主线关系密切?同时借助目录内容提要,结合学生自己的阅读,学生便可轻松明确主线还有不可或缺的内容:指认凶手、找到宝藏,这样一来,几乎每个学生都能明确《汤姆·索亚历险记》的故事脉络、内容要点,为简明的语言概括奠定了基础。同时借助评价表1让学生清楚知道自己的习作还存在什么问题。

支架二:搭建“比较支架”,掌握概括内容方法

好作文是改出来的,也是评出来的,但评的靶向要清楚明确。如在对《汤姆·索亚历险记》进行内容概括时,学生出现了“主干”内容与“枝叶”内容面面俱到,与“主干”关系不大的情节,甚至细枝末节也写进梗概中的现象,如何引导学生掌握合并成段的方法?教学中,笔者采用了搭建比较支架的方法:

1.默读两个片段,比一比,哪一段梗概概括得更好?把选择的理由说具体。

片段1:一天深夜,汤姆与哈克去墓地测试胆量,却无意中目睹了一起凶杀案:印江·乔伊杀死了罗滨逊医生后,又嫁祸给莫夫·波特。因为害怕杀人犯乔伊的报复,他俩发誓永远不将这个秘密说出去。

片段2:一天深夜,汤姆的好朋友哈克在他的窗外学猫叫,把汤姆叫醒了。两个孩子一起来到了一片西部老式墓地,那墓地坐落在山冈上,离村子约莫有一英里半的距离。墓地四周围着摇摇欲坠的木板栅栏,整个墓地完全淹没在野草之中。他们找到了那处新坟,并交流起坟墓主人的事。后来,他们看到了三个人,波特、乔伊和鲁滨逊医生。医生让另外两个人挖墓,尸体挖出来后,波特和乔伊要医生再掏五块钱,医生不同意,还猛地把乔伊打翻在地。波特帮着乔伊一起与医生搏斗,医生把波特打翻在地,乔伊趁机杀死了医生,还嫁祸给波特。目睹了一切的汤姆和哈克被吓坏了,他们飞快向镇子跑去,路上还听到了狗对着波特叫。他们害怕被杀人犯乔伊报复,发誓谁也不把看到的事情说出去。

2.引导全班学生交流,在比较中感悟第一位学生概括的好处:用叙述性的语言写清楚事情的起因、经过和结果,而不像第二位学生那样,把与情节发展关系不大的内容和细节即所谓“枝叶”描写也放上去了。由此对比掌握合并成段方法:保留“主干”,去除“枝叶”。

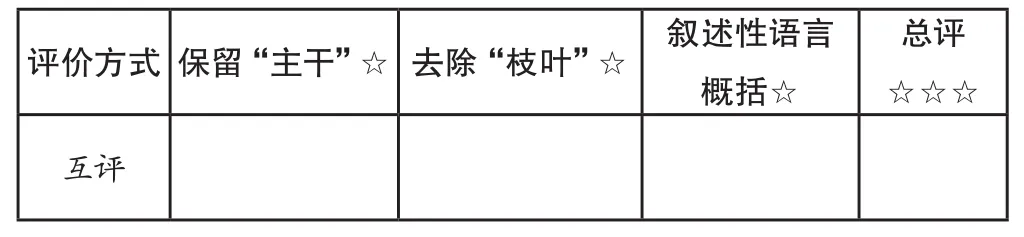

3.运用“保留‘主干’,去除‘枝叶’”的方法同桌互评习作,并完成下面表格。

《汤姆·索亚历险记》梗概习作评价表2

这环节教学中,笔者选取了与学生认知水平相近的学生习作为对象,这样容易激发学生阅读、发现和探寻的兴趣。经过教师引导,学生在对比中,发现用叙述性语言概括内容的表达秘钥,让“例”的特征充分彰显,教学价值得以体现。

支架三:运用“例文支架”,突破过渡语框架搭建

例文语段中,潜藏着鲜明的语言结构,具有规律性,容易被学生发现和探寻运用。在习作教学中,利用阅读内容与精读文本例文之间的“互文”效应,引导学生发现例文中的语言结构规律,在具体的语篇习作教学任务中,针对学生习作语篇结构中存在的集体“盲区”,瞄准目标,以例文为支架,从方法、策略上提供必要的指导帮助。如,六年级下学期第二单元《鲁滨逊漂流记(节选)》这篇课文,本身就是以“写作品梗概”支架的姿态出现,学生在“学写故事梗概”习作中出现的过渡不自然问题,便可利用《鲁滨逊漂流记(节选)》这篇课文作为习作指导、评价的支架。具体设计如下:

1.引导学生从《鲁滨逊漂流记(节选)》中找出表示时间推移的词句,如:“从前……很多年过去了……又过了几年……有一天清晨……在荒岛上度过了二十八年后……”

2.读一读,体会运用这些表示时间的词的好处。

3.出示一篇学生的习作,让小作者自己分享习作想法,引导学生评习作,发现自然过渡的密钥:用上一些表示时间推移的词句,便能帮我们把作品情节串联起来,让线索更清晰。

《汤姆·索亚历险记》梗概

汤姆生活在圣彼得堡的一个小镇上,他淘气、顽皮:引诱别的孩子刷栏杆、不上学、与别的孩子打架……每天都惹出许许多多的麻烦,但依旧挡不住姨妈对他的喜爱。

他与同学做交易,在主日学校出了风头。在学校因为调皮结识了贝基,成了好朋友。晚上,汤姆还和哈克偷偷来到坟地,却意外目睹了印江·乔伊杀人并嫁祸波特,汤姆与哈克害怕不已,两人飞奔回家。晚上,汤姆久久不能入睡,并与哈克发誓永不泄露此事。

转眼时间过去,汤姆不再想着杀人案,一心想着朋友贝基,不料,两人却发生了矛盾,汤姆伤心欲绝,下决心与乔伊·哈帕、哈克离开小镇去“当海盗”。一天,汤姆想家了,便一个人溜了回去,却看见波莉姨妈在放声哭泣,原来汤姆他们逃到荒岛上做“海盗”,弄得家里以为他们被淹死了。

回到学校后,贝基对汤姆还是冷眼相对。她不小心弄坏了老师的书,着急万分,关键时刻,汤姆承认是他弄得,贝基十分感激,两人重归于好。

过了几天,法庭审问波特杀人的日子到了,汤姆勇敢地为波特作证,成了孩子们眼中的英雄,而汤姆却夜不能眠,担心乔伊找他报仇。时间一点点过去,汤姆渐渐把这件事淡忘了,但他爱冒险的念头从未消失。

一个星期过后,汤姆与哈克又开始了寻宝之旅。在鬼屋里发现了宝藏,又看到了乔伊,两人在乔伊的身后追踪,知道了乔伊不为人知的秘密。

在那以后,贝基举行了一次盛大的野餐,却与汤姆在山洞中迷了路,寻找出口的他们,竟然又遇到了杀人犯乔伊,没想乔伊听到声音撒腿跑掉了。此时,波莉姨妈与村里人都发现了汤姆和贝基的失踪,他们在山洞中奋力寻找。最后,汤姆和贝基借着最后的蜡烛光和风筝线,找到了洞口,两人成功脱险。村里人为他们平安归来而欢呼,波莉姨妈也流下了喜悦的泪水。

经过这次冒险,山洞被封锁,乔伊被关在了里面活活饿死了。后来,汤姆和哈克再次进洞,找到了乔伊埋藏在山洞中的宝藏。

4.再选取学生的典型习作,通过读、评的方法,引导学生运用“地点转换、过渡句段、按事情发展顺序”等有序过渡表达方法。

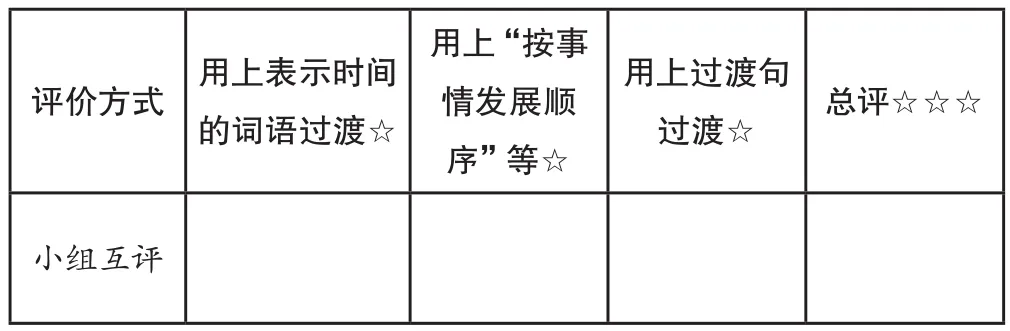

5.小组内互相评价,看看习作中是否用上了这些表示时间的词语过渡,或者运用“地点转换、过渡句段、按事情发展顺序”等有序过渡,填写习作评价表3。

《汤姆·索亚历险记》梗概习作评价表3

6.学生修改自己的习作,并将修改好的习作与同桌分享。

7.以小组为单位,每组可推荐一名学生上台展示自己修改后的习作。

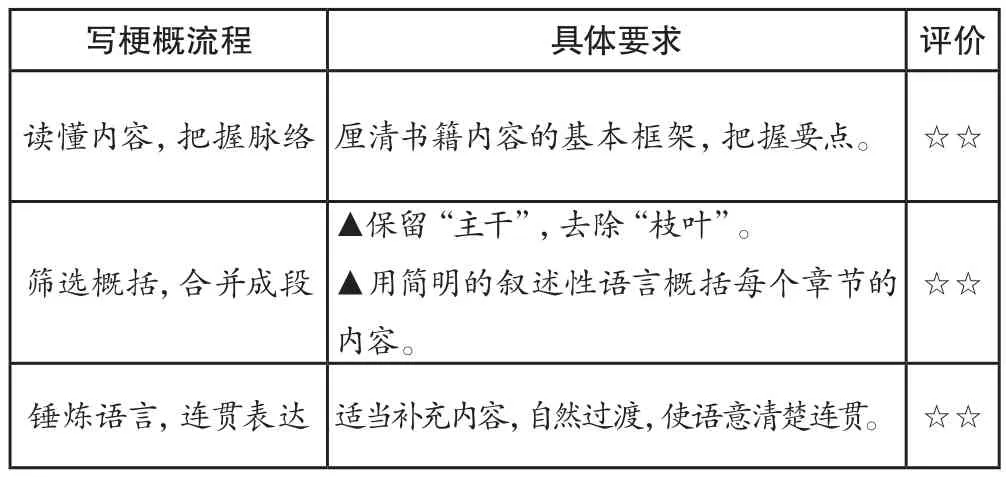

支架四:运用“程序支架”,迁移巩固习作方法

程序化不仅利于学生回忆和应用程序性知识,也利于程序性知识的运用。六年级下册第二单元习作“写作品梗概”的习作要求中,已经为学生提供了一个非常好的“写作品梗概”程序(见下表)。习作教学中,既可以用它来指导学生写“写作品梗概”,也可以用它作为“程序支架”来评学生习作,迁移整本书梗概的写作。如利用教材中内容“学校征集少儿读物,要求高年级每位同学推荐一本最喜爱的书;你的好伙伴看到你最近读一本书很入迷,很想知道你读的这本书讲了些什么”,创设情境,转“知”为“能”,转“知”成“智”,引导学生运用课本中介绍的写梗概“程序支架”,选择自己读过的一本书写梗概,再与同学分享,并对照“程序支架”内容评价修改。

写梗概流程 具体要求 评价读懂内容,把握脉络 厘清书籍内容的基本框架,把握要点。 ☆☆筛选概括,合并成段▲保留“主干”,去除“枝叶”。▲用简明的叙述性语言概括每个章节的内容。☆☆锤炼语言,连贯表达 适当补充内容,自然过渡,使语意清楚连贯。 ☆☆

无论是在习作指导还是评讲环节,教师在搭建写作支架设置前,都要充分了解学生的学力水平和习作现状,针对学生确实存在的言语困境,设计针对性强的习作指导支架,引导学生走出言语困境,让习作支架真正成为学生习作技能、习作能力、习作智慧转化和提升的重要通道和桥梁。

——写作品梗概