肺移植术后患者心理体验质性研究的Meta整合

刘赛赛,杨 慧,贾向波,魏 立,陈瑞云,陈静儒,何 爽

河南省人民医院,河南郑州 450003

肺移植是目前临床治疗终末期肺部疾病较理想的方法之一。随着肺移植技术的不断完善,肺移植虽挽救许多患者的生命,但移植后患者常出现谵妄、心理困扰及疾病不确定感等心理问题,不仅延缓术后康复进程,还对患者心身及生活质量造成不同程度的负面影响[1-3]。本研究通过Meta整合方法归纳国内外肺移植术后患者心理体验的质性研究,对其心理活动进行诠释,为指导患者术后肺康复提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:研究类型为质性研究,包括扎根理论、现象学研究、民族志等质性研究;研究对象为肺移植术后患者;感兴趣的现象为进行肺移植术后患者的心理状态及心理感受;情境为肺移植术后病房或肺移植中心门诊或患者家中等。排除标准:文献内容不完整、获取全文困难或重复发表;文献非中英文。

1.2 文献检索策略

计算机检索PubMed、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、PsycINFO、CINAHL、中国知网、维普资讯中文期刊服务平台、中国生物医学文献数据库(CBM)和万方数据库,收集关于肺移植术后患者心理体验的质性研究,时限为建库至2020年2月。以lung transplant*/psycholog*/experience/qualitative research为英文检索词;以肺移植/心理/体验/质性研究/定性研究为中文检索词。

1.3 文献筛选和资料提取

由2名接受过循证护理系统培训的研究者对文献进行检索、筛选和提取,并对文献质量进行独立评价,意见不同或结果难以确定时,与第3名研究者商议,决定是否纳入。提取的文献结论有冲突时,以高质量文献或最新发表的权威文献优先[4]。提取内容:作者、发表年份、研究方法、研究对象、感兴趣的现象、情境因素及主要结果。

1.4 文献的方法学评价标准

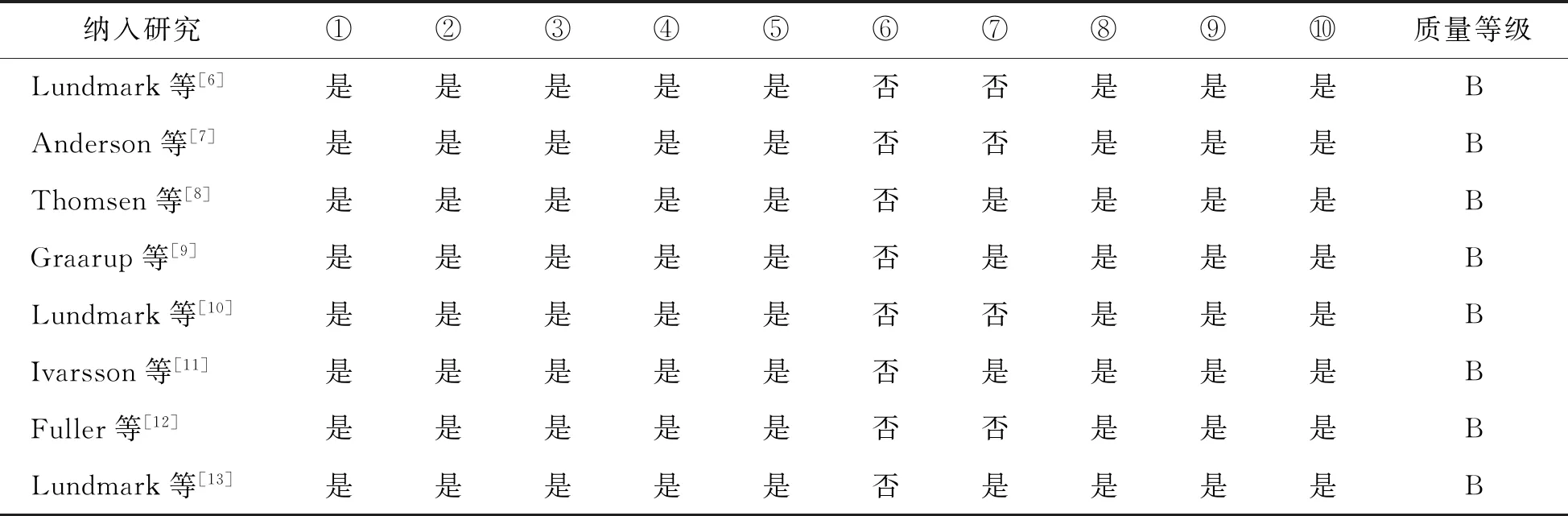

采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心质性研究质量评价标准[5],对纳入文献进行独立评价。该标准共有10项评价内容,每项均以“是”“否”“不清楚”来评价。A级:完全满足上述标准,出现偏倚的可能性最小;B级:不完全满足上述标准,出现偏倚可能性为中等;C级:完全不满足上述标准,出现偏倚可能性较高。最终纳入的文献质量等级为A或B级,排除C级文献。

1.5 资料分析方法

采用汇集性整合法进行文献整合[5]。研究者将纳入文献进行理解、分析,结果相似进行重组归纳,形成新类属,最终归纳整合结果。

2 结果

2.1 文献检索结果

初检出文献1 398篇,最终纳入研究文献8篇[6-13],包括解释现象学3篇、扎根理论2篇及其他研究3篇,文献筛选流程及结果见图1。

图1 文献筛选流程及结果

2.2 纳入文献的基本特征和质量评价

纳入文献的基本特征见表1,方法学质量评价结果见表2。

表1 纳入文献的基本特征

表1(续)

表2 纳入文献的方法学质量评价

2.3 Meta整合结果

纳入8篇文献,提炼30个研究结果,归纳形成5个类别,进一步整合得到3个整合结果:肺移植术后早期患者的消极心理,肺移植术后患者对未来的心理感受,肺移植术后患者重构生命意义。

2.3.1肺移植术后早期患者的消极心理

2.3.1.1 类别1:生理因素引起的消极心理

肺移植术后早期极易产生消极心理,究其原因多为生理因素造成患者情绪烦躁、焦虑不安、悲伤及恐惧感。肺移植手术后在ICU的诊疗经历让患者恐慌焦躁(“ICU的环境、治疗及药物应用,让我感觉每天都很亢奋,担心疾病复发,一直失眠……手术后我一直食欲不振、口渴,前8周一直感觉恶心,这种痛苦经历让我感到疲倦和悲伤”[9])。肺移植术后早期患者时刻关注自己的健康状况,情绪易受健康状况的影响;再者,需要终身服用免疫抑制药物,服药过程中可能引起精神症状,如焦虑、精神错乱、情绪敏感等,容易造成社会孤立感及失落感(“因为免疫抑制药物的作用……我手术后效果不佳,没达到期望的效果”[11]“因为害怕感染,所以我不敢随意出门……”[8])。很多患者反馈虽在药物排斥作用下没有出现严重并发症,但仍有很多问题(“日常生活中很小的事情,如洗澡或上厕所,也可能会造成沉重的负担”[8])。这些生理问题或多或少影响术后早期生活质量,对患者心理造成严重负担。

2.3.1.2 类别2:对肺移植手术效果的不确定感

肺移植手术复杂,患者术后面临高并发症发生率及低生存率的风险;患者等待期多存在慢性低氧状况,长期饱受呼吸困难的折磨,手术后一旦再次出现呼吸困难,则加重患者对手术效果的不确定感(“当我的‘新肺’植入我的身体后……我该怎么办,给了我一个肺,我不知道要干什么”[9])。国外研究已证实,肺移植术后患者应尽早开展肺康复训练[14]。但因患者无相关专业知识,无法掌握排痰、康复技巧,加之肺康复是一个漫长的过程,早期康复尚难在短时间内产生显著效果,从而加重患者对手术效果的不确定感(“我需要康复治疗师更多的支持与帮助,他们只是询问我是否做过运动……但是做到什么程度我就不知道了”[11])。

2.3.2肺移植术后患者对未来的心理感受

肺移植术后因身体不适感、排斥反应持续存在,对未来充满恐慌、不确定感(“我进行肺移植后必须规律服药……这对我来说太难了;可是如果不按时服用,移植效果大不如前……真的是担忧又矛盾”[9])。但另一方面,患者处理痛苦经历的一种方式就是关注未来、充满希望(“我很感谢器官捐赠者,给了我第二次生命”[7]“我现在靠着借来的时间生活,但这并没有让我失去生活的勇气……”[8])。患者长时间等待肺移植手术,对自己的身体状况较为了解,对移植结局已有预期值,手术后基本缓解患者呼吸困难症状,提高患者对未来的期许,正视肺移植手术对身体的限制,积极投入新生活(“我现在仍能想象在移植前无法呼吸的情形……但现在的我可以自由呼吸”[6])。

2.3.3肺移植术后患者重构生命意义

2.3.3.1 类别1:改变生活习惯

康复是改善心身健康的主要措施之一。生活中,患者通过自我暗示的方式积极进行术后康复训练(“生活正在改变……运动能够增强生命,我们应该积极锻”[12])。在重获生命、感受自由呼吸的快乐后,患者更懂得自我管理,从宿命论转向积极应对生活(“我认为这项运动训练对我非常重要,我一直有动力继续坚持”[6])。除了身体恢复之外,有些患者非常关注自己生活习惯的转变(“我慢慢恢复正常饮食、饮水……但是还需要关注药物……”[13])。

2.3.3.2 类别2:心理调适

摆脱“肺移植”带来的恐惧,克服负性情绪(“我现在没有呼吸急促……我发现自己可以做很多以前做不到的事情”[9])。自我接纳是促进患者适应和健康的重要阶段,正视移植后的身体状态,促进其心身健康(“我真正接纳了上天送给我的这份礼物……”[11])。学会感恩,在一定程度上可以减轻躯体不适症状(“我很感谢捐献器官的人,能够做到这一点真是太了不起了”[11])。医护人员、病友及家属是主要的社会支持来源,一些患者表示,社会支持是帮助他们恢复健康的中坚力量(“医护人员让我感到非常温暖……”[7]“我很高兴病友能够理解我……”[13]“我的妻子一直陪伴着我……”[11])。

3 讨论

3.1 肺移植术后患者的心路历程复杂且多变

本研究中肺移植术后患者身体一旦发生感染、排斥反应等并发症时,患者内心焦躁,过度关注自身身体状况,缺乏安全感,处于消极期,与Chernyak等[15]的研究结果相似。可能原因为术前等待期较长,患者长期饱受慢性低氧症状的折磨,对手术期望值较高,术后一旦出现与预期不符的情况,极易出现紧张、焦躁的情绪。消极期过后患者对未来充满不确定感,处于不稳定期。此时期患者虽明确手术给身体带来的益处,但历程却非顺利,无法达到预期目标,极易产生不确定心理体验。可能原因为部分患者对自身身体状况关注度高,渴望得到专业医护团队的具体指导及建议,当未满足情况下,康复效果一般,出现了对未来不确定感;部分患者支持系统欠缺,心理体验差,导致其对未来不确定。肺移植患者安全度过不稳定期后处于积极期。整合研究结果显示,处理复杂心理感受的另一种方式就是关注未来、充满希望,表现为部分患者对移植后的生活充满希望,积极改变不良生活习惯;同时流露出对医护人员、家庭成员的感恩,对目前生活状态的满意及对未来生活的期许。可能原因为在积极期患者自身恢复良好,家庭及社会支持系统利用度较高,自我管理及心理适应能力强,珍视重新获得的健康。这提示肺移植术后患者的心路历程复杂且多变,需要医护人员根据患者心路历程不同阶段给予相应措施,以促进肺康复。

3.2 建议

3.2.1构建肺移植术后早期心理干预模式

肺移植患者对疾病的错误认知使其产生恐惧心理,影响疾病治疗及预后。笔者呼吁政府普及器官移植相关知识的范围,提高公众知晓率;建议医护人员早期开展规范化心理疏导及干预措施,关注肺移植等待期患者的心理状态,进一步明确术后早期的心理问题,进行针对性的心理干预。

3.2.2构建个体化术后随访系统

本研究结果显示,居家康复仍面临各种各样的问题。因此,笔者建议医院相关部门建立完善的器官移植随访系统,搭建肺移植患者居家康复沟通平台,组织开展术后早期健康宣教,同时在出院前需评估患者出院准备情况;肺移植专科护士全程负责出院后的随访工作,指导患者日常生活及康复。另外,随访管理应发挥患者主观能动性,鼓励患者参与疾病管理中去,采取相关措施。

3.3 本研究局限性及展望

本研究仅纳入8篇有关肺移植术后患者心理体验的文献,未纳入非正式发表的“灰色文献”,且纳入文献均为英文文献,因国内文献关于肺移植术后患者的质性研究较少且质量一般,导致文献筛选过程中存在选择性偏倚,尚不足以诠释肺移植术后患者心理体验的全貌;文献质量评价标准均为B级,可能对研究结果造成一定的影响。笔者建议今后研究者应重视肺移植术后患者的心理需求,从患者心理体验等出发,探讨肺移植术后患者的内心真实感受,以期为肺移植患者提供适用性强、规范化、标准化的心理康复干预方案提供理论依据。