不同性诱剂对鲜食玉米田草地贪夜蛾的诱捕效果及影响因子研究

韩海亮, 陈 斌, 郑许松, 赵福成, 姚晓明,石春华, 徐红星, 吕仲贤, 王桂跃*,

(1. 浙江省农业科学院 玉米与特色旱粮研究所,浙江 东阳 322105;2. 浙江省农业科学院 植物保护与微生物研究所,杭州 310021;3. 浙江省农业农村厅,杭州 310020)

草地贪夜蛾Spodoptera frugiperda是一种原产于北美热带和亚热带地区的重大迁飞性害虫,可为害玉米、水稻、棉花和小麦等353 种寄主植物[1],于2019 年1 月入侵中国[2]。截至2020 年8 月31 日,在全国27 个省1 388 个县均发现该虫危害,其中玉米田幼虫发生面积24.53 万hm2,严重影响中国玉米的生产,尤其是南方鲜食玉米[3]。草地贪夜蛾偏爱取食甜、糯玉米,并在乳熟期蛀入果穗取食、化蛹,造成减产甚至绝产,对鲜食玉米的产量和品质造成严重影响[4]。因此鲜食玉米种植过程中往往会大量使用化学农药进行应急防治,高频次用药不仅加大了种植成本和产品安全风险,还可能迅速增加草地贪夜蛾的抗药性。

昆虫性信息素一般是由昆虫的雌性个体分泌,能够引起同种雄性个体产生觅偶、定向求偶、交配等一系列生理反应的化学物质[5]。草地贪夜蛾的性信息素由雌蛾的性腺体分泌、释放,对雄蛾个体具有强烈引诱作用[6],可用于种群监测、干扰交配和诱捕成虫等作用。由于其具有使用量低、专一性强、不伤害天敌、不使害虫产生抗药性等特点,可以结合天敌昆虫和生物农药达到绿色防控的目的。研究表明,不同厂家的性诱芯和诱捕器类型对草地贪夜蛾的诱捕效果存在显著差异[7-9],但田间空间设置参数对诱捕效果的影响研究较少,鉴于此,本研究拟从不同性诱芯与诱捕器的组合以及诱捕器田间设置高度、密度等空间因子对草地贪夜蛾的诱捕效果进行试验和分析,为该虫的监测和防控提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在浙江省东阳市城东街道玉米研究所基地,总面积10 hm2,海拔85 m,基地主要用于鲜食玉米育种和品种展示,主要种植品种为浙糯玉14、浙甜11 和浙糯玉10 号等。种植模式为春玉米和秋玉米一年两熟制,春玉米3 月下旬至4 月上旬播种,6 月下旬至7 月中旬收获;秋玉米7 月下旬至8 月上旬播种,10 月下旬至11 月中旬收获并进行秸秆粉碎还田。

1.2 试验材料

1.2.1 草地贪夜蛾性诱芯 NK 诱芯:宁波纽康生物技术公司 (毛细管);BLB 诱芯:深圳百乐宝生物农业科技有限公司 (毛细管);XAZL 诱芯:南京新安中绿生物科技有限公司 (毛细管)。

1.2.2 诱捕器 夜蛾通用诱捕器 (A,使用塑料袋集虫) 和飞蛾通用诱捕器 (B,倒漏斗结构),购自宁波纽康生物技术有限公司;草地贪夜蛾专用诱捕器 (C,黄色桶形卡扣诱捕器),购自深圳百乐宝生物农业科技有限公司。所有诱捕器均按照产品说明组装使用。

1.2.3 试验药剂及器材 3%甲维盐水分散粒剂(3% emamectin benzoate WG)、9%甲维 · 茚虫威悬浮剂 (9% avermectin + indoxacarb SC,质量比为1.5%+7.5%) 和8% 甲维 · 虱螨脲悬浮剂 (8%emamectin benzoate + lufenuron SC,质量比为3%+5%),均购自海利尔药业集团股份有限公司。JDGK-2 高空测报灯 (金属卤化物光源,鹤壁佳多科工贸股份有限公司)。

1.3 试验方法

1.3.1 不同诱芯和诱捕器组合对诱捕效果的影响

供试的3 种草地贪夜蛾性诱芯和3 种诱捕器两两配对共有9 对组合,每对组合作为1 个处理,9 个处理在田间呈3 排3 列排列,相邻处理间距均为30 m,诱捕器高度设为1.5 m,排列时遵循相邻诱捕器或诱芯不相同原则,试验共占地0.9 hm2。试验地块8 月1 日播种,10 月28 日收获。诱捕试验于2019 年7 月25 日开始,每周调查一次草地贪夜蛾雄蛾数量,并清空集虫桶 (袋)。分别在8 月26 日、9 月23 日和10 月14 日更换1 次诱芯,至11 月18 日结束,试验周期完全覆盖秋季玉米生长周期。由于草地贪夜蛾为害严重,分别在播种后18、27、34 和50 d 时用300 g/hm23%甲维盐水分散粒剂和450 mL/hm28%甲维 · 虱螨脲悬浮剂交替进行应急防治。

1.3.2 诱捕器悬挂高度对诱捕效果的影响 采用BLB 诱芯和草地贪夜蛾专用诱捕器组合进行试验。设置4 个悬挂高度处理,分别为距地面1.2、1.5、1.8 和2.2 m,每处理3 次重复,田间随机区组排列,区组间距30 m,区组内处理间距15 m,共占地0.7 hm2。2020 年9 月2 日将诱捕器放置于田间,分别于玉米拔节期 (9 月9 日)、抽雄初期(9 月28 日)、灌浆期 (10 月12 日) 和乳熟后期(11 月5 日) 调查4 次,记录桶内草地贪夜蛾雄蛾数量。试验田块在9 月18 日使用450 mL/hm28%甲维 · 虱螨脲悬浮剂进行应急防治。

1.3.3 诱捕器排列间距对诱捕效果的影响 采用BLB 诱芯和草地贪夜蛾专用诱捕器组合进行试验。设置3 个排列间距处理,分别为20、25 和30 m,每个处理设置9 个诱捕器,呈“田”字状排列,将不同处理按照图1 放置于田间,不同处理间距大于30 m,试验田块共占地3 hm2。

试验于2020 年分春秋季两次进行。春季试验于5 月12 日田间发现草地贪夜蛾为害时开始,试验前先调查田间幼虫为害株率。分别于拔节期(5 月18 日) 和抽雄初期 (6 月1 日) 共调查2 次,分别记录集虫桶内的草地贪夜蛾雄蛾数量和不同处理的幼虫为害株率。为害株率调查采用平行跳跃法,固定调查3 行 (每行80~110 株),心叶出现典型被害记为被害株。试验田块在5 月20 日用300 mL/hm29% 阿维 · 茚虫威悬浮剂进行应急防治。

秋季试验于8 月16 日玉米5 叶期开始,试验前先调查田间幼虫为害株率,分别于拔节期 (8 月31 日)、抽雄初期 (9 月15 日) 共调查2 次,调查方法同春季。试验田块在9 月5 日用450 mL/hm28%阿维 · 虱螨脲悬浮剂进行应急防治。

1.3.4 草地贪夜蛾成虫本地种群周年动态监测

采用性诱和高空灯诱两种方式同时进行。

1) 性诱监测采用BLB 诱芯和草地贪夜蛾专用诱捕器组合进行。沿试验地中轴线设置5 个监测点,每点放置1 个诱捕器,诱捕器离地面高度1.5 m,诱捕器设置间隔30 m,监测点和上述试验分开,距离大于50 m,每周检查草地贪夜蛾雄蛾数量,每28 d 更换1 次性诱芯,监测时间为2019年11 月22 日至2020 年12 月15 日。

2) 灯诱监测采用JDGK-2 高空测报灯进行。每天早上收集前一天晚上诱集的昆虫,进行分类鉴定。监测时间为2020 年4 月28 日至11 月16 日,除8 月7 日和8 月20 日至8 月27 日由于灯具故障未获得数据外,其他时间均取得数据。

1.4 数据处理及分析方法

田间试验数据用Excel 2019 整理汇总,其他分析在R 3.6.0 软件中运行。不同处理诱蛾数据使用R 软件lme4 包中的lmer 函数[10],以诱捕器、诱芯及诱捕器与诱芯的互作3 个因素为固定效应,以不同调查时间为随机效应进行统计分析。对不同诱捕器和性诱芯组合试验计算总诱蛾量,对不同诱芯高度和不同排列间距试验捕获的雄蛾数量进行ln(x+1) 转换,使数据分布正态化并满足方差齐性后进行方差分析,幼虫为害株率经反正弦转化后进行方差分析,采用最小显著性差异 (LSD) 法进行多重比较,显著性水平均设为0.05。

2 结果与分析

2.1 不同诱捕器-诱芯组合的诱捕效果

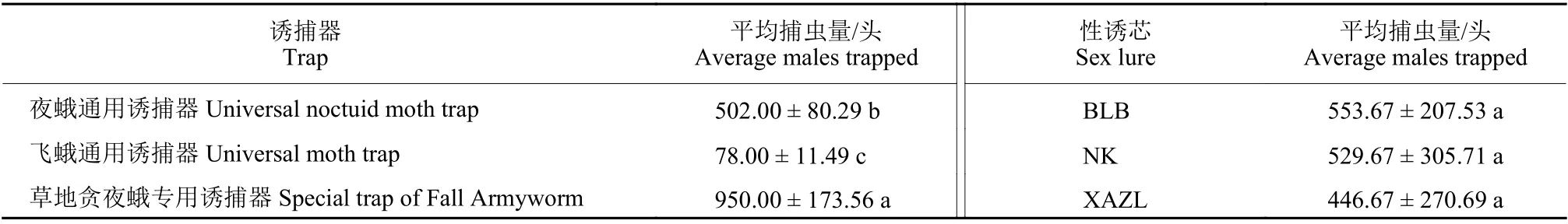

通过117 d 连续试验,共诱捕到草地贪夜蛾雄蛾4 590 头,9 个诱捕器-诱芯组合对草地贪夜蛾的田间诱蛾量差异明显 (表1),其中BLB 诱芯和草地贪夜蛾专用诱捕器 (C) 组合的诱捕效果最佳,其次为XAZL 性诱芯和诱捕器C 组合,以及NK性诱芯和诱捕器C 组合。通过混合模型分析发现,诱捕器与诱芯之间的交互作用不显著 (F=1.02,P= 0.400 6);3 种诱捕器的诱捕效果存在显著差异 (F= 21.12,P< 0.000 1)(表2),诱捕器C 优于夜蛾通用诱捕器 (A),且存在显著差异 (F=2.707,P= 0.007 9),飞蛾通用诱捕器诱捕效果最差 (B),不适宜在草地贪夜蛾性诱中应用;3 种诱芯诱蛾量无显著差异 (F= 0.39,P= 0.675 5)(表2),均能有效诱捕草地贪夜蛾。

表1 不同性诱剂诱芯-诱捕器组合对草地贪夜蛾雄蛾的诱捕效果Table 1 Trapping effects of different trap-sex lure combinations on male moth of Spodoptera frugiperda

表2 不同诱捕器和性诱剂诱芯对草地贪夜蛾雄蛾的诱捕效果Table 2 Trapping effect of different traps or sex pheromones on male moth of Spodoptera frugiperda

从不同诱捕器-诱芯组合对田间草地贪夜蛾的诱捕动态来看,2019 年秋季草地贪夜蛾发生有4 个典型高峰 (图2)。第一个高峰出现在8 月20 日左右,蛾量相对较少,单个诱捕器单周诱蛾量低于50 头;第二个高峰出现在9 月20 日左右,为本季最高峰,诱捕器A-NK 诱芯组合单周诱蛾量达291 头,除诱捕器B 外,其他组合单周诱蛾量也均高于100 头;第三个高峰出现在10 月14 日左右,诱捕器C-BLB 诱芯组合单周诱蛾量达246 头,诱捕器C-XAZL 诱芯组合的单周诱蛾量达到200头,其他组合相对较低;至11 月18 日,随着温度降低和田间玉米收获,诱捕蛾量出现最后一个小高峰,除诱捕器C-BLB 诱芯组合单周诱蛾量超过100 头外,其他组合诱蛾量均较低。整体来看,诱捕器C-BLB 诱芯组合的诱捕效果和稳定性均较好,能较准确反映草地贪夜蛾雄蛾消长动态,XAZL 诱芯和NK 诱芯配合诱捕器C 的诱捕效果较好,但稳定性有待进一步提升。

2.2 诱捕器悬挂高度对诱捕效果的影响

玉米拔节期时 (株高小于1 m),4 个诱捕器悬挂高度处理平均诱蛾量无显著差异 (F= 3.25,P=0.081 3;图3A)。玉米抽雄初期时 (株高约为1.8 m)诱捕器不同悬挂高度间诱蛾量差异显著 (F= 5.66,P= 0.022 3;图3B),其中2.2 m 处理诱蛾量最多,是其他悬挂高度诱蛾量的4 倍左右,显著高于1.5 m 和1.2 m 悬挂高度的诱蛾量;1.8 m 诱蛾量次之。玉米灌浆初期调查时 (株高约为2.1 m),不同悬挂高度的诱蛾量存在显著差异 (F= 5.17,P= 0.028 1;图3C),其中2.2 m 处理的诱蛾量最多,达到53.33头/诱捕器,显著高于1.8 m 的诱蛾量;1.5 m 和1.2 m 处理的诱蛾量均较低,且两处理间无显著差异,但均显著低于2.2 m 处理的诱蛾量。玉米乳熟后期时 (株高约为2.1 m),不同悬挂高度的诱蛾量差异与玉米灌浆初期时基本一致(F= 5.66,P= 0.022 3;图3D)。从玉米拔节初期到乳熟后期共65 d 的整个试验周期来看,诱捕器不同悬挂高度对诱蛾量有显著影响 (F= 4.23,P=0.045 8;图3E),以2.2 m 处理平均诱蛾量最高,达43.08 头/诱捕器,显著高于1.8 m 处理的15.17头/诱捕器,1.5 m 和1.2 m 处理的诱蛾量最低,且两者无显著差异。

2.3 诱捕器排列间距对草地贪夜蛾诱捕效果的影响

从图4 可以看出,春季草地贪夜蛾雄蛾数量显著低于秋季。春季30 m 间距处理在21 d 试验周期内单个诱捕器平均诱蛾量为1.33 头,高于20 m和25 m 处理的0.78 和0.89 头,但3 个间距处理间诱蛾量均无显著差异 (F= 0.09,P= 0.964 3)。秋季30 m 间距处理在30 d 试验周期内单个诱捕器平均诱蛾量为19.44 头,显著高于20 m 和25 m处理的10.67 和10.44 头 (F= 3.88,P= 0.018 0)。

对春秋两季不同排列间距处理的幼虫为害率调查结果 (表3) 表明,从试验前到试验第21 天,3 个间距处理田间幼虫为害株率均在上升,且秋季上升较快,为害更重,但同一时期3 个间距处理田间幼虫为害率均无显著差异。

表3 诱捕器排列间距对草地贪夜蛾幼虫为害株率的影响Table 3 Effects of trap spaces on the damage rate by the larvae of Spodoptera frugiperda on corn plant

2.4 草地贪夜蛾本地成虫种群监测结果

2.4.1 性诱监测结果 性信息素监测发现,2019年12 月中下旬田间依然能够诱捕到草地贪夜蛾雄成虫,2020 年1 月—3 月23 日未发现成虫,3 月30 日调查时发现2020 年第1 头成虫,其后一段时间内未再发现,直到4 月27 日第二次发现,以后持续发现。在5 月中旬、6 月下旬、7 月下旬各有一次不典型高峰,平均每个诱捕器单周诱蛾量在5.00 头以下。9 月上旬为全年最高峰,种群数量高,持续时间长,此时也是全年田间为害最严重时段,平均每个诱捕器单周诱蛾量在9 月7 日达到72.40 头。9 月下旬成虫数量急剧下降至8.20头。到10 月中旬成虫数量有所回升,出现全年第二高峰,平均每个诱捕器单周诱蛾量在10 月12日达到37.00 头,此后种群数量缓慢下降,到11月底发现零星成虫,至12 月8 日,随着气温急剧下降,田间不再发现成虫 (图5)。

2.4.2 灯诱监测结果 高空测报灯监测 (图6) 发现,2020 年5 月7 日发现第一头草地贪夜蛾成虫,此后持续发现,比性诱剂监测发现时间稍晚。6 月份出现全年第一个高峰,峰值较性诱监测显著明显。秋季8—10 月成虫种群数量持续较高,与性诱监测结果基本相符,也反映了田间实际发生情况,但10 月20 日以后高空灯再未诱捕到成虫,而性诱监测直到11 月30 日仍然有雄蛾捕获,表现出更好的灵敏性。

3 结论与讨论

从9 个诱捕器-诱芯组合的诱捕效果来看,诱芯对诱捕数量无显著影响,诱捕器是影响诱捕效果的主要因素,草地贪夜蛾专用诱捕器诱捕效果最佳,与BLB 诱芯组合在诱捕效果和稳定性方面均表现最好,夜蛾通用诱捕器的效果次之,飞蛾通用诱捕器效果最差,这与已有研究的结果一致[7-9]。说明专用桶形诱捕器最适宜于草地贪夜蛾性诱的应用。

本研究中,田间试验结果表明,诱捕器悬挂高度对草地贪夜蛾雄蛾诱捕效果有显著影响,但诱捕效果受玉米植株高度影响较大。研究表明,诱捕器悬挂高度对害虫诱捕效果有显著影响,如甘蓝田中诱捕器悬挂在50 cm 处斜纹夜蛾的诱蛾量分别是悬挂在20 cm 和100 cm 处的1.5~2.7 倍和1.2~1.7 倍[11];玉米田中诱捕器悬挂在1.8 m 和2.0 m 处对亚洲玉米螟的诱虫效果显著优于1.0 m 和1.5 m 处[12];葡萄园中诱捕器悬挂在离地面1.5 m 时诱捕到的绿盲蝽数量最多,此高度与葡萄枝顶部高度基本一致[13];水稻田中诱捕器悬挂在1.4 m和1.2 m 处诱捕二化螟的效果优于1.0 m 和0.8 m[14]。可以看出,最佳悬挂高度均在作物的上层或略高于作物高度。本研究中,在玉米株高低于1 m 时,4 个悬挂高度均高于植株高度,此时诱蛾量无显著差异;当玉米株高高于1.8 m 以后,1.2 m 和1.5 m高度的诱捕器埋没于玉米植株中下部,空气流通较差,而1.8 m 和2.2 m 诱捕器处于植株上部和顶部,便于性信息素的挥发扩散,可能是诱蛾量显著较高的主要原因。另一方面,草地贪夜蛾成虫喜好在玉米植株顶部活动,也可能是2.2 m 高度诱捕器有较好诱捕效果的原因。因此在玉米田设置诱捕器时,应随植株生长,及时调节悬挂高度,使诱捕器高度始终高于植株10~20 cm,或综合考虑诱捕效果和安装方便,在抽雄前设置为1.5 m,抽雄后直接调至2.2 m 或植株高度以上。

本研究中,诱捕器排列间距对草地贪夜蛾雄蛾诱捕效果有影响,30 m 间距诱捕雄蛾数量显著高于20 m 和25 m 间距。张纯等[15]在枣园对桃小食心虫的性诱剂诱捕结果表明,在5~30 m 范围内,间距25 m 是桃小食心虫性诱剂的最佳间隔距离,间距过短,诱捕器间会存在干扰;间距过大,空间中性信息素浓度不足,诱捕效果下降。由于试验条件所限,本研究未设置更大间距处理,从现有结果看来,田间使用性诱剂诱杀草地贪夜蛾以30 m 间距最佳,可以达到节本高效的目的。

虽然3 个诱捕器不同间距处理诱捕雄蛾量有显著差异,但不同处理的玉米被害株率无显著差异,说明性诱虽可诱杀雄蛾,但对田间草地贪夜蛾幼虫为害并无显著防治效果。研究表明,性诱剂诱杀成虫可显著减少田间落卵量。如齐国君等[16]使用性诱剂“诱陷多”和桶型诱捕器组合,每667 m2设置5 个,草地贪夜蛾产卵量可以降低30%左右;陈凤英等[17]在花椰菜田间隔30 m 放置性诱捕器,甜菜夜蛾田间落卵量比对照田减少72.9%。本研究中虽未设置空白对照,但不同的诱捕器间距处理间草地贪夜蛾幼虫为害株率并无显著差异,分析可能有两方面的原因:首先,草地贪夜蛾有多次交配习性[18],且飞行能力强,活动范围广[19],田间诱杀部分雄蛾,可能对雌蛾的交配不会造成重大影响,2019 年秋季同地块同时段的调查发现,田间百株卵块量达到9.56~19.18块[20],即使使用性诱剂后减少30%~50%,田间依然会有大量卵块存在,且每块卵有100~200 粒卵[21],幼虫基数依然很高。其次,草地贪夜蛾在幼虫期可不断转株为害,扩散范围超过6 m,100头初孵幼虫为害玉米株数可超过100 株 (待发表数据),可能是造成田间玉米被害株率迅速增加的重要原因。因此部分诱杀雄蛾虽然可以减少落卵量,但是对幼虫为害防控影响不大。此外,草地贪夜蛾的迁飞特性,加上迁入虫量大、频次高,这也可能是应用性信息素防控草地贪夜蛾不理想的原因之一。

目前,对草地贪夜蛾的种群监测主要采用灯诱和性诱两种手段,虽然性诱的诱捕效果受悬挂高度和间距、傍晚田间气温[21]和夜间空气相对湿度[13]等气象因子的影响,但能准确反映田间活动成虫的数量,且目标昆虫专一性强,计数方便,效果持久稳定;而灯诱无选择性,从大量昆虫中挑出目标昆虫对监测人员专业水平有较高要求,且费时费力,还容易受降雨等气候条件变化影响。对比2019[20]和2020 年浙江东阳草地贪夜蛾种群的灯诱和性诱结果来看,两种监测方法得到的种群消长规律基本符合,但性诱在稳定性和峰值指示方面更具优势,且操作方便,适用于草地贪夜蛾的预测预报。

综上,本文研究了性诱剂和诱捕器的种类、诱捕器的悬挂高度和排列间距等因子对草地贪夜蛾诱捕效果的影响,发现草地贪夜蛾专用诱捕器搭配BLB 诱芯对草地贪夜蛾具有最佳诱捕效果,田间最优悬挂高度与玉米株高有关,应略高于玉米植株,30 m 间距比20 m 和25 m 间距的诱蛾量更高。从幼虫为害情况来看,性诱虽可以诱杀成虫,但对幼虫为害无显著防效。因此,性诱适用于草地贪夜蛾的种群监测,在防治时可作为辅助措施。