深度学习赋能地图制图的若干思考

艾廷华

武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079

作为空间现象可视化表达的地图,通常被誉为地学研究的第二语言,它在探索地学特征规律、揭示地理过程机理、挖掘空间分布模式方面承担分析表达与交流传输两大工具作用。从符号学角度看,以空间认知表达符号为主要特征的地图,与代表语言的文字符号和代表数量的数字符号,成为人们认知世界的三大文化工具[1]。在网络技术、大数据分析、人工智能、多媒体可视化等新型技术驱动下,地图制图的内涵与外延得到极大拓展,产生了地图学四面体[2]、泛地图[3]、场景学[4]等认知。地图制图的范畴已从传统的现实世界向虚拟世界、网络空间等泛空间拓展,地图受众对象正从面向人类服务朝着同时面向智能机器方向发展,产生了全息高精度导航地图的概念[5]。

在地图制图新技术上,一个突出的趋势是地图与人工智能的结合,表现为机器学习、深度学习、知识图谱在地图认知、地图设计与地图分析中扮演越来越重要的角色。在智能化技术支持下,地图空间决策具有更高的复杂系统认知能力。在深度学习支持下的地图创意设计,可以将地图专家的知识经验迁移,使得地图的艺术表现力大大提高。地图在空间决策、出行导航、景观设计上通过与深度学习、知识图谱的结合,对空间问题的识别、判断、预测能更好地模拟人的思维。从学科体系上看,隶属于测绘科学与技术二级分支的地图制图,与智能技术的结合是整体测绘技术从数字化到信息化再到智能化发展的重要构成。从对地观测数据获取到空间位置信息服务的技术链中,地图制图位于后端,前端的定位获取、影像识别在人工智能技术支持下向高精定位、高效处理、高自动化方向迈进,后端的制图加工与信息服务也应对接人工智能技术,实现人工智能能与测绘技术一体化集成。

手工技术时代的地图制作与应用依赖于人的高度智能化行为[6],在制图数据源的选择与特征提取、地图符号的创意设计、地图综合的特征抽象、地图分析的模型决策等环节都需要空间思维支持下的演绎与归纳,需要地图学知识规则的支持、空间认知原则的约束和地学领域科学原理的控制,地图学被认为是具有高度智能化特征的一门学科[7]。为此,地图制图的发展一直紧跟人工智能(AI)技术,以期将AI领域新成果引入到地图制作与认知分析领域,使得计算机制图系统的创意设计能力向人的大脑行为逼近,让地图分析系统具备人脑类似的智能水平。

人工智能是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,从1956年达特茅斯会议上提出人工智能的概念以来,产生了多种智能表达与智能计算模型。先是基于规则推理的“符号主义”,后来出现了模仿相关智能性生命过程、物理过程的“行为主义”,目前发展到模仿神经元复杂结构的“连接主义”[8]。作为AI的特殊应用领域,地图制图在AI发展的不同阶段,对AI相关技术成果的应用都有积极响应,并展示出地图学独特的空间型智能技术。

在人工智能“符号主义”早期阶段,认为人的决策、推理等智能行为是基于知识规则的演绎,而规则则是由一系列最基础的逻辑单元符号构成。基于数理逻辑理论,构建了由规则库、推理机、用户界面组成的专家系统,是“符号主义”智能表达的典型代表。在“符号主义”智能化技术驱动下,20世纪90年代地图制图领域也开展了地图制作、分析的专家系统研究,探讨了地图投影决策、空间数据到地图符号转换、地图符号设计等研究,国内地图制图学科最早的一批博士论文研究也集中在该问题的探索上[9-10],还推出了专题地图制图专家系统[11],具备地图色彩自动设计、符号选择等功能。然而,地图制图专家系统并没有实质性地解决智能化制图问题,地图制图规则、知识提取和建立与人脑完成同样行为的真正的专家知识相去甚远,仅通过地图制图图式规范、专家口述调查和有限的案例分析,无法建立起完善的地图制图规则库。缺乏深层次的非形式化表达的规则描述工具,同时基于数理逻辑的推理机在规则演绎上也显得力不从心[12]。

人工智能“行为主义”则在控制论思想影响下,认为生命过程、物理过程的进化、控制行为可以用于智能的模拟,将神经系统的工作原理与信息理论、控制理论、逻辑以及计算机联系起来,模拟自寻优、自适应、自镇定、自组织和自学习等智能行为,推出了一系列模拟生命进化过程、物理控制过程的最优化算法。地图制图技术与“行为主义”智能模型结合,开展了地图制图中符号设计、图面配置、图形综合化简等不确定性问题的优化决策研究[13],在遗传、蚁群、免疫、模拟退火等一系列优化算法思想上进行了地图空间决策研究[14],用于诸如地图空间用地选址、时空现象发展趋势预测、空间格局最优化配置、地图注记自动配置等问题的解决[15-17]。这些智能决策研究比较零碎,针对不同决策行为采用了不同“行为主义”智能算法,缺乏系统地解决地图制图中智能问题的完整的策略,而且这种行为过程的智能化模拟缺乏可解释性,不能从机理上揭示优化控制的逻辑联系。

人工智能“连接主义”则是通过对复杂神经元结构的模拟,重点关注神经元之间的讯号传输连接,提出了一种当前最有活力的人工智能方法[18],产生了以深度学习为代表的机器学习方法,在棋类对弈、影像地物识别、自然语言处理等领域展示出深度学习的强劲的智能模拟功效。“连接主义”智能模型运用了梯度下降、局部相关、特征降维等算力增强的策略,实现了对智能行为复杂系统的高效率模拟计算[19]。地图制图与深度学习的结合是地图学智能化发展的有效途径,前期研究取得的一些成果,表明深度学习在地图制图领域的时空大数据特征识别[20]、复杂制图过程的决策推理[16]、地图空间模式的智能化认知[21]、地图设计中的艺术创意迁移[22]都有很好的发展前景,在发掘地图空间知识规则、参与自动驾驶导航、高精地图快速构建中可发挥积极作用[23]。另一方面,深度学习与地图制图的结合又面临诸多挑战。深度学习与不同应用领域的结合,需要考虑该领域问题的特殊性,包括数据的结构组织、样本的准备、特定服务目标需求等条件。同样是视觉信息的地图,与另一种视觉信息影像相比,地图的数据组织是非规范的,服务于学习模型的矢量型样本采集难度大,导致地图深度学习的研究落后于遥感影像的智能化处理的研究。

为促进智能化测绘技术体系的建立,推动深度学习与地图制图的有效结合,本文将从深度学习与地图制图结合的可行性、面临的挑战、发展的趋势出发,讨论地图制作与地图应用两大分支任务与深度学习结合的方法。

1 深度学习方法与地图空间问题求解的契合思想

作为“连接主义”智能模型的代表,深度学习(deep learning,简称DL)是模仿大脑皮层神经元网络的连接与信号传输的一种机器学习方法。DL通过案例样本的训练获得学习样本数据的内在规律,其最终目标是让机器能够像人一样具有学习决策能力,能够识别特征、类型和结构信息。它是在传统的神经元网络模型上增加更多的连接层(隐藏层)而构建[18]。DL模型在AI发展历程中经历过几次里程碑式的突破,前馈神经网络和感知机FFNN为DL网络连接模型奠定了基础[24],反向传播网络模型BP运用梯度下降思想使得模型拟合效率大大提升[25],卷积网络模型CNN则使用局部相关思想更好地提取向量特征信息[19]。DL模型受到AI领域的高度重视,新模型层出不穷,面向特征提取、目标分类、身份识别、过程预测等,产生了众多的DL模型类型。从应用角度,可以对这些模型根据数据结构划分为线性结构、矩阵阵列结构、树结构、图结构等的DL模型。例如基于线性结构的循环网络模型RNN、长短记忆网络模型LSTM、基于阵列结构的卷积网络模型CNN、基于图结构的卷积网络模型GCN。这些模型可分别在地图制作中实现制图数据的分类、可视化符号的选择、地图综合算子的决策、图面艺术风格设计等需求;在地图应用分析中实现时空信息的预测、空间格局的划分、空间模式的识别等。

本质上,DL模型是一种不确定性问题的决策方法,与经典统计学习(回归分析、马尔可夫链等)、传统机器学习(支持向量机、随机森林方法等)并无两样。该模型可理解为由多层神经元所构建的一个高度抽象的连接空间的问题求解,该数学空间的拟合计算应用了一系列策略思想,保证了模型的计算优势。当将DL模型应用到地图制图问题求解时,可以认为是两个空间问题的结合,即将抽象的神经元网络空间与实际的地图空间结合。地图空间是对地理世界的实体、现象与过程的映射表达,在对地理现象描述、空间关系定义、时空过程表达上,一系列理论研究与实践探索确立了地理学、地图学上的规则、定律,作为该空间问题求解的思想基础。在研究地图制图与深度学习的结合时,考察两种空间问题求解的思想是否契合具有必要性。

深度学习模型类型众多,但都是基于连接主义的思想,在抽象空间问题求解中利用了一些共性的策略原则,与地理空间、地图空间问题求解的思想相一致,具体有以下4点。

1.1 梯度下降

梯度下降被认为是深度学习的核心思想之一[19]。在神经元网络的多层连接中,为寻找到误差最小化的模型拟合参量,采用迭代的方法反复调整参量,保证训练中的输出结果向样本逼近。如何修正参量使得结果快速逼近?运用了梯度下降的思想,通过一阶微分计算确定最陡的坡降方向为梯度,基于反向传播过程,对节点连接上的权重参量修正。值得注意的是,在AI领域诠释梯度下降的思想时几乎都会采用等高线示意图,用坡度方向诠释该过程(图1)。等高线图是地图空间表达地形起伏的经典可视化方法,最陡坡降所体现的梯度下降思想,在地形图的导航路径搜寻中直接发挥作用,其他在DEM谷底线结构特征提取中,D8算法所采用的跟踪八向邻域最陡坡降方向的汇水量累积计算,也是有用梯度下降的思想[26]。可以说在地图空间的问题求解中梯度下降也是遵循的基本原则,与DL遵循的抽象空间的梯度下降相一致。

图1 用等高线图诠释DL模型中的梯度下降思想Fig.1 Use contour line explaining the idea of gradient descent in DL model

1.2 局部相关

通过卷积运算派生出新的向量特征,是DL尤其是卷积型深度学习的一个重要突破。通过特定的卷积核函数与原函数的卷积运算,可以将神经元的隐藏特征揭示出来,通过不同的卷积核运算可以揭示不同的特征。在图像特征识别应用的CNN模型得益于卷积运算,其他还有线性结构上的卷积运算,图结构上的卷积模型GCN包含了空间域的卷积运算、频域的傅里叶变换的卷积运算[27-28]。卷积运算的基础就是神经元空间的局部相关,不论是像元矩阵空间的邻域相关,还是图结构的节点邻域相关,均是通过一定范围内的邻域单元的特征运算来揭示揭示当前结构单元的特征,体现了“近朱者赤、近墨者黑”的效应。卷积型DL模型中的局部相关思想,对于地理信息或地图学研究人员而言,太熟悉不过了,地理学第一定律即是该思想的描述[29],地图空间的单一现象的自相关有Moran’s I系数可度量,多现象间的互相关可通过空间统计的关联分析计算[30]。地图空间相关分析是与深度学习的卷积运算所依据的局部相关本质上是一致的,都是在空间邻域范围内发生作用,都随距离的扩展而衰减,局部相关体现了两种空间问题求解思想的一致。

1.3 特征降维

在DL模型中,描述神经元的向量是多维的,训练学习的目标之一就是对向量降维,用简单的向量表达其典型的特征,采用了矩阵的特征向量、特征值分解及主成分分析方法PCA实现特征降维,在学习模型中的池化运算也具备特征降维的作用,可以说特征降维是深度学习过程运算的重要策略。这一思想在地图空间问题求解中也大量存在,地图数据的完整描述包含了空间、时间和语义三维特征,进一步细化每一维特征又可衍生出多维子集。地图综合的抽象概括就是对复杂的多维空间、时间、语义数据通过降维方法获得综合后的简单表达结果,体现出地图信息的主体的简化特征。单纯对空间维处理而言,地图学中的地图投影就是一种典型的降维方法,即将空间三维模型降为二维表达。地图投影作为地图学中的核心内容,在特征降维上有完善的降维变换方法、变换模型、变形度量等。因此,在特征降维上两种空间问题求解思想是一致的。

1.4 非线性化

在DL模型中,神经元空间的模型拟合面临的是一个复杂系统,为了体现求解问题的复杂性,采取了非线性化处理的强制措施,使得前后节点的讯号数值不是一个简单的线性变换。DL模型中的激活函数采用了诸如sigmoid函数、Tanhx函数形式破坏线性变换,通过非线性化调整ReLU(rectify linear unit)有意修正简单线性变换,防止学习中的过拟合。非线性化思想在地图地理信息处理中也有体现,空间异质性原理即是描述不同区域环境下的空间特征是有差异的[30],不能简单依据距离远近构建线性结构下的空间相关,空间异质性原理也被称作地理学第二定律,可见该原理思想在地理问题解答中的重要意义。因此,在非线性化思想的处理上两种空间问题求解的策略是一致的。

基于以上分析,DL在神经元抽象空间的问题求解与地图制图实空间中的问题求解,都有梯度下降、局部相关、特征降维和非线性化思想的应用,表明地图空间的问题通过DL方法来解决在思想上是一致的。这也为地图制图与DL的结合找到了可行性条件。

2 深度学习在地图制作技术中的应用

地图制图包括地图制作与地图应用两大分支任务,前者完成从数到图的转换,后者完成从图到数的分析应用(地图的应用分析表现为基于地图的处理获得由数表达的空间知识)。这两大分支任务都可与DL结合,提升各自智能化水平。由于结合的方式、内容有差别,需分别讨论。

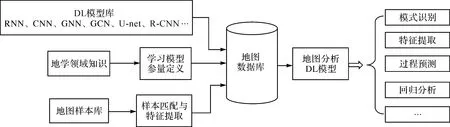

地图的设计制作是一项复杂的系统工程,涉及各种类型数据源的集成加工、空间特征分析提取、地图投影变换、尺度变换与特征抽象概括、符号设计与可视化表达等任务过程[31]。如何寻求新技术的应用,提高计算机制图系统的智能化水平,一直是地图制图领域追求的目标。DL技术可贯穿从数据加工、图形设计到地图成果输出的多个环节。目前DL有众多模型实现特征提取、身份识别、目标分类、过程预测等功能,这些功能也是地图设计制作过程中所需要,根据地图制作的技术流程与DL模型的条件、目标,选择适宜的普适性DL模型,经针对性改进结合,完成地图数据的加工与图形变换。DL模型的应用需要依赖各种形式的样本库,是在样本案例的训练学习下获得类似人脑的判断识别能力的,因此建立与地图制图流程相伴的各种样本库也是一个重要工作。DL支持下的地图制图技术流程如图2所示。

地图制作包括制图数据处理与图形生成两个方面,在图形生成中要完成地图制图三大技术过程:地图投影、地图综合和地图符号设计。这些分支任务都可不同程度地融入DL方法完成分析决策与智能化处理,以下3个方面的加工处理是DL与地图制作结合的关键。

2.1 DL模型下的制图数据源加工处理

地图制图的数据源十分丰富,尤其是在大数据环境下,各种对地观测数据、社会感知数据、专业传感数据、网络自媒体数据VGI信息等,为地图制图提供了大量的数据源[31]。这些数据形式多样、类型繁多、结构组织复杂,同时隐藏丰富的信息内容,传统的数据处理方法难以胜任大数据处理的挑战。针对制图数据的分类、特征提取、图形识别等带有决策、判断行为的加工处理,是DL应用的切入点。图像数据、听觉讯号数据、文本数据的处理是当前DL模型处理的重要数据对象,产生了大量专门的DL模型,实现特征提取、语义理解及自动翻译等功能,这些数据处理工作有的与地图制图任务需求一致,部分可以将通用的加工处理做空间化、图形化特征的改进后纳入到制图数据的加工处理。根据制图源数据的形式、目标功能的不同,选择合适的DL模型对制图数据源加工处理,完成制图数据的清洗、分类与知识发现。

遥感影像作为地图制图的重要数据源,应用U-Net、R-CNN等DL模型实施影像信息的地物识别、语义分割与特征提取[32-33],实现矢量目标的提取,作为地图制图的输入。文本数据的理解与信息提取是大数据环境下制图数据加工的一项重要工作,涉及地名信息的理解与识别、自媒体文本信息的特征提取、POI语义信息提取与分类等。自然语言处理NLP作为DL领域研究的一个重要分支,产生了大量NLP模型方法,可以纳入并作针对性改进后用于地名、POI语义、空间语言的理解与处理,实现制图文本数据的智能化加工处理。制图过程中的社会经济统计数据通常是专题地图制作的主要数据源,对专题统计数据分类、分级实现空间格局的划分、空间模式识别与时空趋势预测,通常是这类数据加工处理的目标。深度学习方法服务于该目标的模型包括空间聚类GNN,空间核密度分析的CNN等。地图除了表达地理现象的空间定位分布,回答“在何处?”“有何物?”问题外,逐渐转向与地学领域知识结合的深层次的空间数据加工,从空间特征机理、空间因果逻辑上回答“怎么样?”“为什么?”问题。这拓宽了地图表达的外延,同时扩展了制图数据源加工处理与地学领域知识的深度结合,这将是带有决策、判断能力的DL模型新的用武之地。基于图卷积网络模型GCN和循环网络模型RNN,在出行轨迹线样本训练的基础上,对外来车辆行人出行线路、位置作预测,制作交通预测图[34]。应用图卷积模型对POI点分布数据处理,识别城市功能区划分,制作城市土地利用图[35-36]。运用DL模型对空间数据做综合判断、关联分析与趋势预测,进而制作空间知识表达的新型地图,将是未来地图制图技术发展的一个重要趋势。

2.2 DL模型下的尺度变换与地图综合

地图综合是地图制作中的重要技术环节,也是地图独有的抽象化空间思维表现形式,通过对空间、语义信息的抽象概括,归纳出空间分布的主体特征,实现大比例尺到小比例尺表达的尺度变换[37]。地图综合被认为是具有空间抽象思维的高度智能化行为,在地图制图技术体系中,它与AI技术的结合最为活跃。早期的专家系统研究试图通过地图综合规则的判断与决策,以期在空间冲突探测、综合算子调度、综合过程控制与结果质量评价多方面实现智能化[38-39],但专家知识规则建立的难度,让地图综合专家系统止步。深度学习从一个新的角度为地图综合智能化解决开启了大门。基于大量尺度表达的案例学习训练,获取图形简化、信息抽象、特征概括的规则知识,然后通过学习模型实施输入新数据的尺度变换。过去应用规则的方法建立地图综合的条件及推理机制,定义好地图综合实施条件后,总会遇到特殊图形、特殊上下文环境、特殊结构关系的处理,于是对主体条件不断打补丁以期完善,不仅破坏地图综合发生条件的完整性和计算模型的形式化,复杂的规则表述也仍然不能保证穷尽其他条件。深度学习则在训练样本下,通过学习自动获取各种图形特征、结构关系与上下文环境下的地图综合表达规则,只要案例样本的代表性与规模化足够,理论上是可以穷尽不同地图综合规则条件的。同时制图专家的领域知识也可在DL模型中通过参量的定义与量化、学习模型的控制(卷积核的选择、收敛条件的定义等)得以体现。

DL模型在地图综合中的应用,可以体现在不同层次。底层的应用为DL模型支持下的地图综合算子的设计,完成诸如形状化简、邻近地物合并、冲突关系移位等操作算法,基于不同的数据结构和不同的DL模型,已经有一批该类算子出现。文献[40]将地图数据转换化栅格结构,采用类似图像处理在U-Net模型支持,实现了建筑物形状的综合。针对同样的问题,文献[41]应用图卷积编码解码GCN encode方法对形状模板智能识别,实现形状的化简。两种方法均在一定程度上达到专业制图人员的形状识别水平。文献[42]通过图卷积GCN模型实现了街区内建筑物的分布模式聚类,为地图综合合并提供决策依据,该图卷积方法基于频域傅里叶变换能较好探测邻域结构关系。高层的应用则表现为DL模型在地图综合算子的调度与适宜性决策,该智能决策过程属于宏观层次,顾及的决条件和上下文更多。有关研究应用后向传播网络模型BPNN建立了建筑物综合方法[43],在4种算法中实现最优化决策,针对不同的图形特征条件,选择最优的综合算法。早期对地图综合的智能化开展的agent智能体研究[39],在综合算子的选择、条件判断、参量设置上获得一定的智能化水平,DL模型的应用同样可在高层的算子决策上发挥作用,有专家认为新时期DL在地图综合的应用是一种新的智能体[16]。

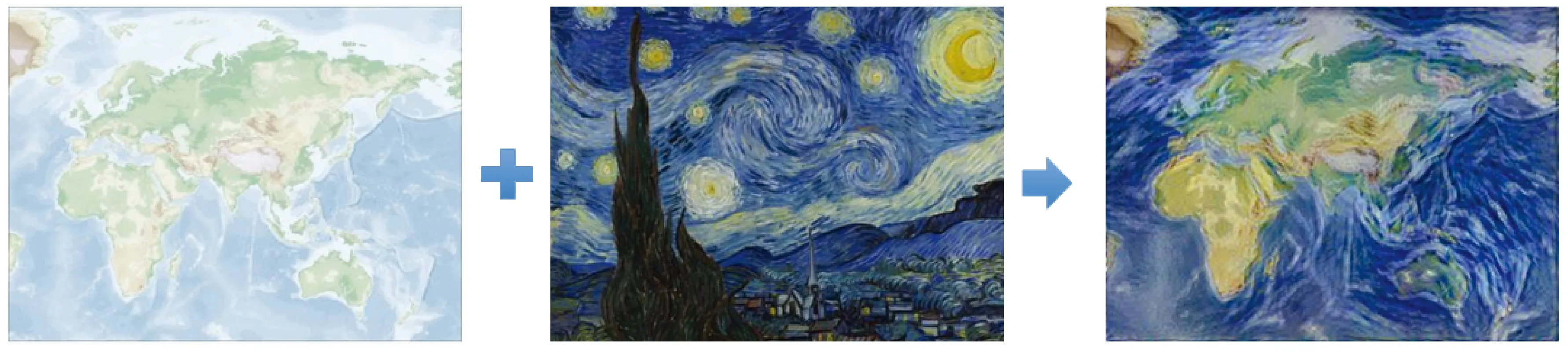

2.3 DL模型下的地图符号设计与可视化风格表达

地图制作是具有艺术创意设计的加工过程,地图符号的写意、地图幅面的风格、空间图形组织的态势都蕴含了地图艺术创意设计的内容。地图的表达除了体现空间投影模型与地学知识的科学性、数据处理图形生成的可操作与高效率的技术性外,还要顾及受众的美学感受与视觉认同的艺术特性,科学、技术与艺术三维度统一是地图学的学科特点。DL在视觉信息、听觉信息处理中用学习的方法提取图像、音频中的风格模式,被认为是DL取得的突出成果之一,不仅可在图像中发现艺术家的创作风格,还可迁移到新的艺术创作中,用模仿的手段设计类似风格的作品,模拟表达特定文化时代的创作特色(图3)。在地图艺术设计中,图幅版面的渲染风格可以借用卷积神经网络CNN提取图像的风格模式[44],实现特定艺术风格迁移到地图版面设计中。深度学习中的生成式对抗技术GAN可以完成类似的功能[45]。某些手绘功能(铅笔画、手工水彩设计)也可通过这一深度学习方法完成个性化地图符号与图形版面的设计[46]。DL技术的应用,使得地图设计在保证内容科学性条件下引入奇特的艺术表现形式,为科学性与艺术性的结合寻找到一条新途径。另外,地图可视化符号的适宜性选择,也可在深度学习支持下完成。在长期的地图设计中积累产生了大量地图符号模板、多样的统计图表形式,针对特定的制图数据从众多的符号样式中如何选择适宜的可视化符号,是一个典型的决策问题。通过样本的训练应用深度学习实现符号选择,是大数据背景下地图设计的一个新思路。

图3 地图可视化渲染风格的迁移Fig.3 The transfer of map visualization style

3 深度学习在地图分析中的应用

地图应用分析是地图制图技术的另一项任务,涉及大量识别、判断、推理等决策分析过程,是DL在地图学中应用的另一个结合点。DL模型支持下的地图分析过程有赖于地学领域知识和地图特征样本库的支持。该分析的流程如图4所示。

图4 DL模型支持下的地图分析过程Fig.4 Map analysis process supported by DL model

根据地图分析的类型差异,从DL模型库中选择适宜的学习模型分别面向模式识别、过程预测、特征提取、回归分析等不同形式的分析。DL模型库中的学习模型具有通用的决策分析功能,当具体到地图领域的分析时,实质是建立通用模型中的抽象的神经元空间与实际的地图中实体空间的映射关系。需要确立DL模型中神经元与地图空间的实体对应,以及神经元的描述向量与地理实体的特征对应。地图分析DL模型中的神经元可以是地理实体、目标群结构、时空过程的快照或者空间剖分单元,这些单元的组织结构可抽象为线性表、矩阵、树结构、图结构,在DL模型库中分别有不同数据结构下的学习模型对应,数据结构和任务目标往往是选择DL模型的依据。同时,这些单元的向量定义需要地学专业知识确立其决策目标的影响因子、关联关系和上下文条件,需要空间认知科学确立诸如Gestalt原则下的认知完形参量等。不同于图像识别DL模型中的参量定义主要依赖3个色谱通道RGB即可完成图像的理解、特征识别,基于地图的模式识别、过程预测等学习模型的向量描述更趋多样化,根据决策分析问题的不同,往往需要地学、认知科学等领域的专业知识支持[20]。

地图样本库作为学习训练的基础,在地图分析DL模型中扮演重要角色。地图样本类型包括不同空间分布特征的空间模式、用地类型、分布格局以及地理学上划分的地貌类型、湿地类型、经济功能区、城市功能区等。在典型的、具有一定规模的样本训练后DL模型具备自我决策能力,对新输入的数据自行判别其分区、类型、特征等。

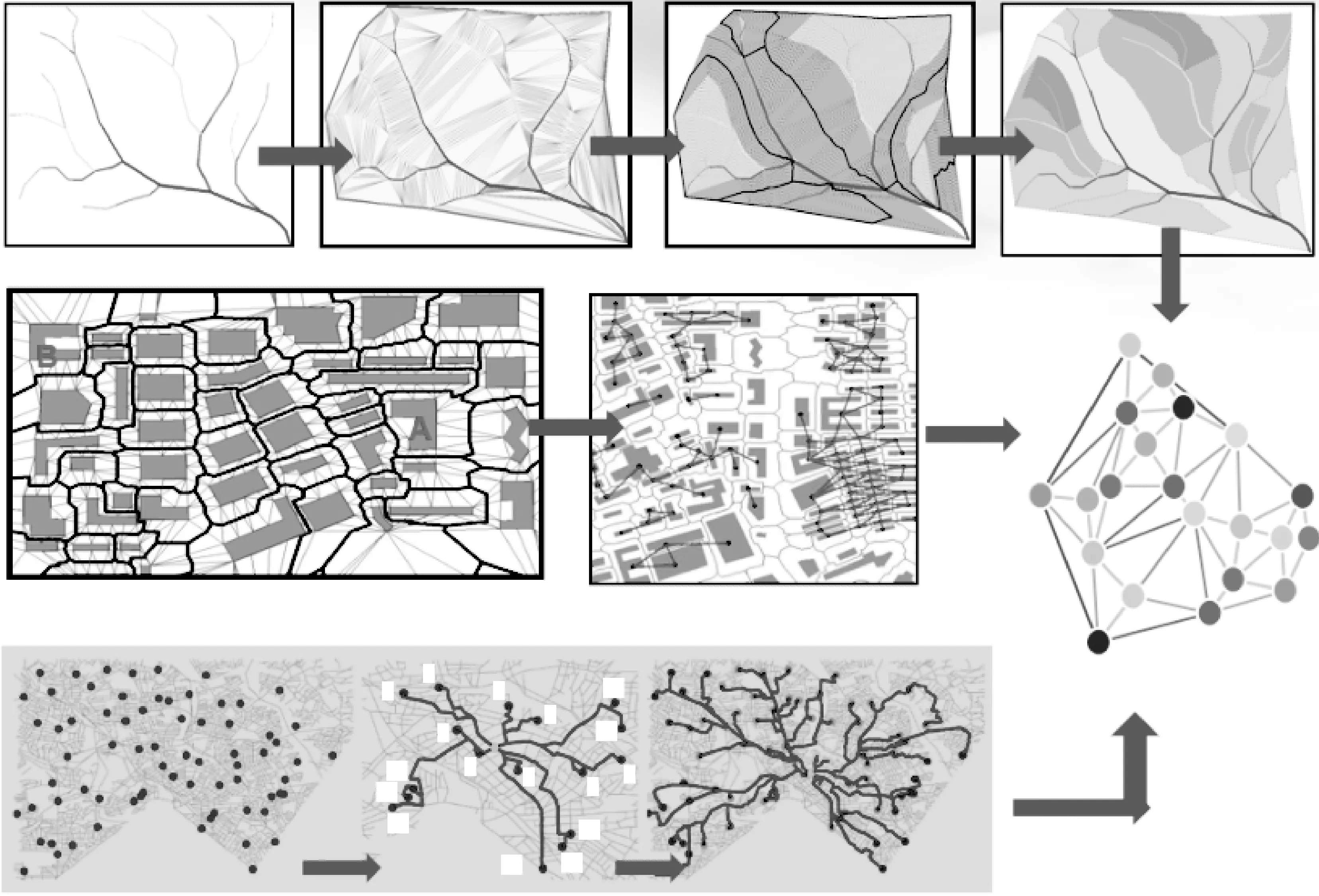

基于地图的决策分析与地学领域知识的结合有深度差异,可区分为浅层的主要基于图形几何特征的空间分析,以及深层的地学领域知识深入融合的空间语义信息联合的深层分析。前者主要完成几何模式、主体特征、空间格局、区域相关等的决策分析,后者属于地学领域的专业化分析,涉及功能区划分、时空过程趋势预测、地学规律提取等[20]。这一分析过程也是大数据产生的数据密集型第四科学研究范式的体现。DL模型在数据驱动下,基于样本的训练揭示空间分布知识和时空演变规律。DL模型在地图分析的应用对数据内容要求低,在基本的点线面几何特征数据上即可完成。基于卷积模型CNN可实现“问题地图”的识别[47],同样,运用卷积模型CNN从混杂的图形图像资料中将地图类型资料挑选出来[46]。文献[42]运用图卷积GCN模型实现了建筑物分布的规范性与否的特征识别;文献[48]对城市街道网中的正交、辐射等不同模式进行了识别(图5展示了图卷积学习模型在道路网正交模式识别中的应用);文献[49]运用图像识别DL模型完成了街道网中的立交桥识别。这些研究均在几何数据基础上实现,对领域知识的需求几乎为零,对于后者面向地学领域知识的DL模型,需要综合性的学习决策,需要地学领域知识与DL的紧密结合,目前在该领域的应用第一个活跃领域及时通过DL识别城市不同功能区[35,50],这种结合可以通过神经元向量定义引入地学专业特征、梯度下降条件顾及领域知识、卷积模型中选择特定的专业卷积核等,实现DL计算模型的领域知识控制。另外,样本类型的针对性选取,也可体现领域知识的作用。地图数据的综合性分析获得诸如土壤类型、湿地类型划分、地学功能区划分等,将是深度学习在地学领域应用的发展方向[20]。

图5 卷积型街道网络模式识别模型Fig.5 A convolution neuron network model to identify special street pattern

4 “深度学习+地图制图”面临的挑战与发展前景

DL是一种模拟人的智能行为的计算模型,在不同领域应用时,该模型需要考虑该领域目标问题的性质、智能决策的机理、输入数据的结构组织、样本的准备等多种条件。目前DL在图像理解、自然语言处理、棋类对弈等几个重要领域应用时,分别面临不同的难题挑战,“深度学习+地图制图”同样面临着挑战。受地图制图技术特定的专业特征、应用环境的影响,产生了两者结合的特有难题。具体而言,“深度学习+地图制图”面临的挑战有以下几点。

4.1 地图数据组织的非规范性

地图的数据内容是由结构化的地物实体构成,地理要素的类型丰富、结构关系复杂,用于地图存储的数据组织缺乏像图像组织那样规范的像元矩阵结构。地图矢量数据表达需要针对不同地物要素、不同性质任务采用不同的数据结构,包括线性结构、树结构、图结构等,分别用于描述地图矢量数据的群集目标、层结构目标、网络状目标等。建立面向地图分析的DL模型时,需要顾及多种数据结构,例如基于线性结构的RNN模型、基于矩阵结构的CNN模型、基于树结构图结构的图卷积模型GCN模型等。在图像数据的像元组织矩阵结构中,像元的邻域关系、像元的特征描述都是确定规范的,而地图表达中应用较广的图结构,其节点的邻域关系的维数和特征描述不是固定的,属于非规范的数据结构。基于规范结构发展起来的CNN模型及其改进的派生模型,在图像识别、理解中已取得很好成果,但面对地图数据可能难以发挥作用。在DL研究中,作为后起之秀的基于图结构的DL模型GNN、GCN[27-28],可望在地图应用中发挥重要作用,解决非规范性地图数据组织的难题。地图数据中的河流网、道路网以及对偶转换后的建筑物群、POI点通达结构等,均可通过一定形式的变换建立图结构(图的节点对应实体单元,图的边对应邻域连接、通达、依存共位等联系)如图6所示,基于这一非规范的图结构建立GNN、GCN模型实现地图数据的分析决策。

图6 地图数据图结构抽象表达Fig.6 The map data abstracted to graph structure

4.2 地图目标样本标注的专业性

样本库是DL的基础,正是具有代表性特征的一定规模的样本训练、学习才使得模型具有自我决策能力。在地图领域建立DL模型,所依赖的样本库包括不同空间分布特征的空间模式、用地类型、分布格局以及地理学上划分的地貌类型、湿地类型、经济功能区、城市功能区等。这类样本的选取、标注需要依赖人的智能决策判断,有些还要一定专业知识支持,难以在短期内建立大规模的样本库。而对于图像识别的样本主要是人们熟悉的地物类型身份判断,例如动物头像猫、狗的识别,可以广泛地网络征求,通过泛在网络的自动、交互等方式建立,如ImageNet样本库达到千万级。地图样本标注的专业知识需求、典型特征识别的不确定性,增加了地图与深度学习结合的难度。

4.3 地理特征与几何特征的集成

地图是地理特征现象的图形化表达,不是一般几何图形的可视化,其中蕴含着深层次的地学领域知识。在地图DL模型建立时,神经元的向量描述既要考虑空间的几何结构,还要顾及地学领域知识,将地理特征和几何特征集成,向量描述往往是多维的。相对地,图像识别中神经元的描述主要是基于色谱的RGB三通道,要简单得多。在地图分析中,空间认知对模式识别、特征提取发挥重要作用,而认知参量的定义与度量具有较强的不确定性,寻找合适的模式规则表达的参量也是一个挑战。

4.4 学习模型的适宜地图尺度选择

尺度是地图表达的重要特征,它反映了地理空间抽象概括的层次。在地图DL模型建立时,尺度特征尤其是数据表达粒度是一个重要影响因素。面向特定智能决策目标,选择何种尺度表达的地图、何种层次的数据粒度作为学习模型的数据处理对象是一个挑战性问题。实际空间的地物目标在不同尺度表达中,具有不同的几何维数、不同的抽象层次和不同级别的语义特征,这些性质都将影响学习模型的神经元定义和向量特征描述。另外,学习模型面临的过拟合现象,也与向量描述细节性有关,在卷积型DL模型中,卷积核、池化函数的确立也要受数据粒度的影响。

“深度学习+地图制图”面临诸多挑战。随着DL技术的深入发展,尤其是向可解释性DL模型的发展,数据驱动和领域知识驱动相结合的策略定会有突破。随着位置信息在智能决策上的扮演越来越重要角色,“深度学习+地图制图”的未来发展有两个趋势。一是地图将作为专门的DL学习数据对象,在空间型智能技术上发挥重要作用。目前人工智能DL基于的数据对象包括图像、音频、视频、文本等视、听感知数据类型,作为位置信息表达的具有几何矢量特征和拓扑结构的地图,有望加入该系列,成为新的专门的数据类型,参与DL的智能化处理。从测绘技术链分析,地图主要来源于图像,但经过结构化处理,地图在空间表达上与图像有显著的不同特征,承载着比遥感图像更多的空间认知、空间推理等智能任务。在众源网络应用中,基于地图位置数据的交流传输与图像、音频一样日益增多,地图在空间行为、空间语言表达成为专门的媒体数据,后继AI领域的研究必将对地图给予更多关注。二是两者的结合所展示出空间智能将在整个人工智能体系中占有重要地位。从哲学上讲空间是一切物质现象的载体,基于空间定位、推理、决策的空间智能在智能体系中具有基础性作用。脑科学研究中对大脑皮层的神经元按照其智能化功效探索其分类,一直是一个重要的课题,包括各种感知的、语言的、情感的,等等。2014年的诺贝尔生理或医学奖授予了空间定位感知神经元细胞的发现,可见空间型智能的突出地位(其他感知功能的大脑神经元细胞发现经常也有报到,但没得到诺贝尔奖青睐)。空间智能在整个人工智能体系中的重要性,必将推动“深度学习+地图制图”走向深入的结合。

5 结 语

“千言万语不如一张图”是对地图空间表达能力的一种诠释。为实现该目标,只有将地图与智能技术结合,让地图具备智能化分析、理解的能力,将隐藏在地图背后的知识挖掘出来,才能真正体现。地图学包含的地图制作和地图应用两大任务,一直保持与人工智能不同技术成果的结合,在经历了符号主义阶段的制图专家系统、行为主义阶段空间优化决策,目前面临着连接主义下的以深度学习为代表的智能技术结合的问题。一方面,深度学习与地图空间问题的解答存在诸多思想一致的策略,表明两者结合是可行的;另一方面该结合又面临一系列挑战,与地图学的邻近学科遥感影像处理相比,地图深度学习的数据对象、样本建立、参量定义、尺度选择面临一定的难题。从应用角度,地图的深度学习是普适性DL模型与空间智能思维具体化的应用。如何提升深度学习的智能化水平,越来越多的专家逐渐抛弃单纯依赖数据驱动的认识,转向领域知识与数据驱动并行的策略。基于该思想,地图DL有赖于地图专家及其他地学专家的知识支持,积极主动地确立地图空间的智能化问题,将相关领域知识融入到DL模型中,使得计算机制图系统的创意设计能力向人的大脑行为逼近,让地图分析系统具备人脑类似的智能水平,任重道远。