新寨金矿区地质构造特征及找矿方向初探

吴 鹏

(贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总队 贵州 安顺 561000)

1 区域地质条件

(1)区域地层。区域内暴露的地层主要是泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系,地层以三叠系为主,其次是二叠系,泥盆系、石炭系出露地层较少,区域内的暴露地层厚度超过万米。泥盆系、石炭系、二叠系的地层表明该区域地层形成具有明显的浅海陆棚台-盆相交替沉积特征。不同方向的出露地层组成不一,西北部的二叠上统为潮坪相含煤细碎屑岩系,三叠统主要是碳酸盐岩[1],盆地边缘的斜坡相带发育有钙屑重力流及浊流沉积。

(2)区域构造。区域性构造主要有赖子山背斜(南北向展布)、灰家堡背斜(东西向展布)、龙场向斜(北西—南东向展布)、坡坪逆冲推覆断层及板昌逆冲推覆断层等,属区域性控矿构造[2]。

(3)区域内火成岩特征。区域火成岩出露有煌斑岩,主要出露于检金、阴河、熊洞沟及那郎等地,在矿区中西部及南西部见较多出露点,在三叠统中存在岩脉或其他形式的侵位。根据岩体侵位的位置,我们判断该区域内火成岩应当形成于滇黔桂裂谷盆地强烈裂陷期,在此期剧烈的地质运动造成了该区域的幔源浅成偏碱性超基性岩组合。

2 地质构造特征

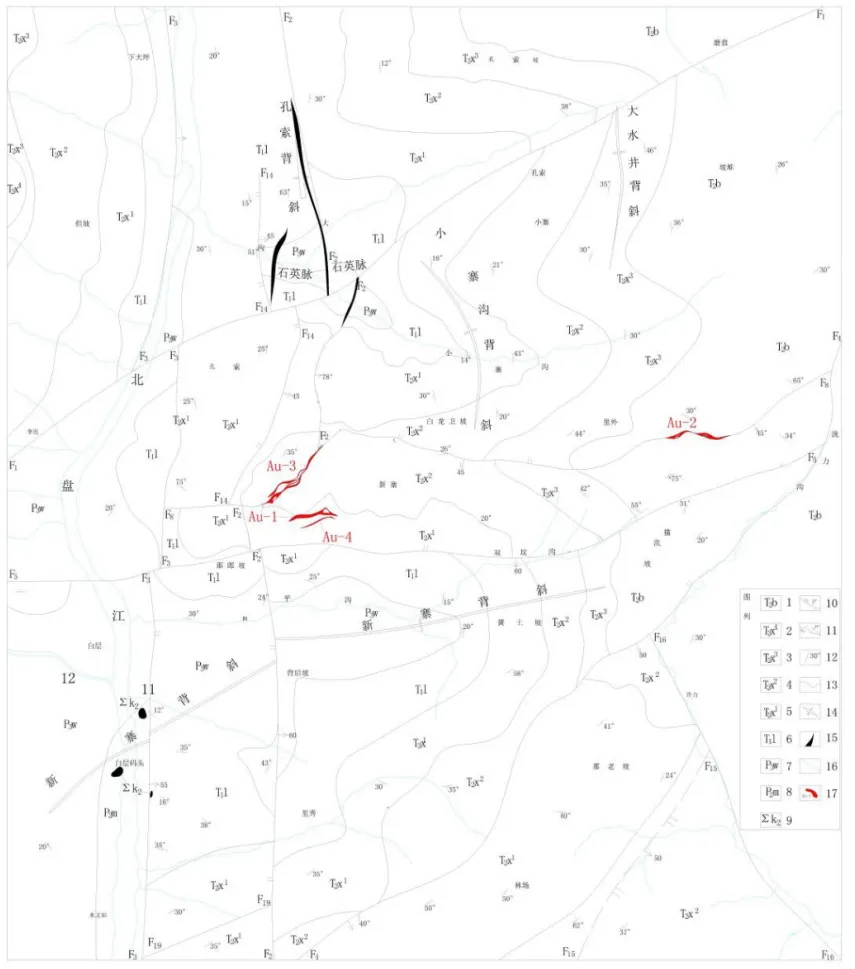

该区位于右江盆地凹陷带内,矿区处于近东西向灰家堡背斜东倾伏端的南翼,赖子山背斜北倾覆端。区内发育了新寨背斜,在其两翼先后发育有近南北向、北东向断层及近东西向断层,并伴随断层两盘地层发育的牵引褶皱、节理、裂隙等次级构造,致使局部岩层倾角变陡、直立或倒转(见图1)。

图1 新寨金矿区地质简体

2.1 褶皱

区内主体褶皱为新寨背斜。其次有孔索背斜,小寨沟背斜,大水井背斜,规模较小。主体褶轴向呈北东东向,其余为南北向。

(1)新寨背斜。为区内主体褶皱,其轴线呈北东东向,西起北盘江,东至许力一带,长约3Km,两翼岩层倾角10°~40°。受F4、F5断裂的限制,新寨背斜在里外、许力一带向东倾伏,核部出露吴家坪组(P3w)地层,两翼依次为三叠系下统罗楼组(T1l)、中统新苑组(T2x)地层。已发现矿(化)点均分布于背斜北翼岩石地层中。

(2)孔索背斜。位于孔索以北大沟处,轴线呈南北向,南起大沟,向北延伸倾伏,出露长约500m,两翼岩层倾角16°~63°,核部地层为三叠系下统罗楼组,受F2断层限制,背斜核部见一宽2m~10m,长约1.20Km的石英脉。

(3)小寨沟背斜。位于小寨沟处,轴线近南北向,南起白龙卫坡,西至小寨以西约500m处倾伏,出露长约800m,两翼岩层倾角16°~43°,核部地层为三叠系中统新苑组第一段底部的灰白色薄层灰岩、泥质灰岩与深灰色薄层钙质页岩。

(4)大水井背斜。位于大水井以东,规模较小,轴线近南北向,长约500m,两翼岩层倾角35°~46°,核部地层为三叠系中边阳组。

2.2 断裂

区内断裂较为复杂,从走向上可分为四组,即近南北向、近东西向、北东东向及南西向。其中F8为矿区主要控矿断层,位于新寨至里外一带,大致平行新寨背斜近轴部展布,西端于那郎坡附近交汇于F3断层,东端于许力沟交汇于F4断层,断层贯穿勘查区,走向近东西,倾向南,倾角40°~50°,为逆断层。在勘查区内长约3km,断层破碎带宽10~50m,断距30m~80m,断层主要表现为硅化、碎裂化、角砾化、黄铁矿化蚀变,破碎带内局部石英脉发育。控制Au-1、2、3号矿体;F2断层为矿区蚀变较为突出的断裂,位于矿区的中部-北部,北端于孔索坡附近进入矿区,南端于人渡附近交于F4断层,走向南北向,倾向东,倾角60°~78°,为逆断层,断距10m~40m。断层于新寨被F5、F8断层错断,于大沟被F1断层错断,该断层的主要特点为沿断层发育有一条宽1m~10m的石英永脉,断层在区内出露长约4.50km,断层北端延伸出矿区。

3 矿床特征

3.1 矿体特征

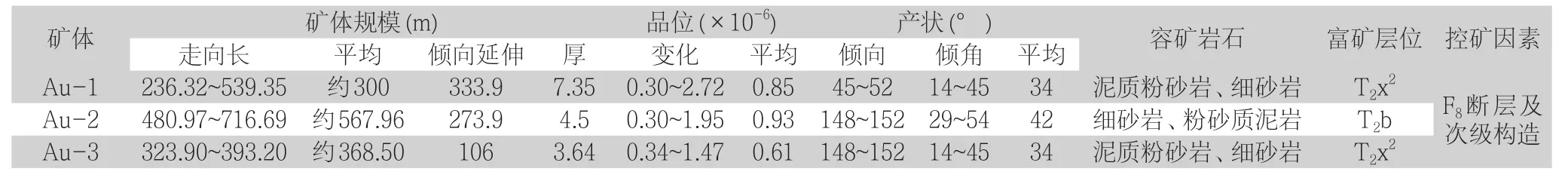

区内共圈出9个金矿体,其中,Au-1、2、3号矿体为主要矿体,其矿体征见表1。

表1 新寨金矿矿体特征一览表

3.2 找矿标志

区内围岩蚀变范围较广,蚀变种类主要有硅化、黄铁矿化(黄铁矿在氧化带绝大部分已氧化为褐铁矿),其次为粘土化、碳酸盐化及有机炭化等,蚀变往往会相互叠加出现,沿断裂破碎带分布,是重要的找矿标志。

(1)硅化。硅化是区内的重要蚀变之一,在断层的附近较为常见,成带状沿断层分布,颜色有深灰色、灰白色、黄褐色、紫红色等,岩性大都是破碎状角砾岩,也有硅化的砂岩、泥灰岩、泥质砂岩等。蚀变硅质岩内有明显的重结晶结构,大多数硅化矿脉内部存在石英脉。

(2)黄铁矿化。区内黄铁矿按成因可将黄铁矿划分为沉积型和热液型两种,其中热液型黄铁矿主要在断层破碎带中存在,为主要金矿承载体,金品位高低与褐铁矿化强弱呈正相关关系。黄铁矿沿断层破碎带分布,矿脉呈细粒状向周围岩区浸染,矿石晶体呈他行、半自形,矿石晶体颗粒大小从0.005mm~0.3mm不等。

4 矿床成因控制条件

(1)地层、岩性。Au-1、3号金矿体产于F8断层破碎带及其次级构造挤压破碎带中,其形态、产状及规模受F8及次级构造控制,赋矿层位为三叠系中统新苑组第二段(T2x2)地层,容矿岩石为细砂岩、泥质粉砂岩及断层角砾岩;Au-2号金矿体位于里外以东梁杠处,产于F8断层挤压破碎带及其次级断层构造破碎带中,赋矿层位为三叠系中统边阳组(T2b)地层,容矿岩石为细砂岩、粉砂质泥岩及断层角砾岩。

(2)构造。区内金矿体均产于F8断层及次级构造内,矿体的规模、形状和富集程度伴随破碎带及其次级构造的变化而变化,随构造带展布,受构造带控制。

(3)蚀变。区内金矿体围岩有硅化、黄铁矿化、粘土化、碳酸盐化和有机炭化等近矿围岩蚀变特征,其中硅化、黄铁矿化金矿化的重要蚀变标志,二者相互叠加出现,矿化就越好,存在矿体的可能性就越大。

综上所述,该区金矿体的形成受地层、岩性、构造及蚀变的制约,其中构造、蚀变条件最为重要,地层、岩性是成矿的先决条件。

5 找矿方向

通过研究,在F2断层及断层以西的孔索背斜、小寨沟及大水井背斜地段,具备了有利的含矿地层(新苑、罗楼、边阳组)层位、有利的容矿岩石(细砂岩、泥质粉砂岩、弱硅化粘土岩以及断层角砾岩等)、有利成矿通道及容矿空间(断层、背斜),在F2断层破碎带及背、向斜核部地层区段,具有较好的找矿远景。

6 结语

区内金矿床为受构造控制的低温热液微细粒浸染型金矿,成矿控制条件有:构造作用、有利的储矿场所、矿源、热源、水源和相对封闭的系统等。在断层旁侧次级构造挤压破碎带中有利岩性组合的褶皱、层间剥离空间等构造部位是寻找金矿体的重要靶区,硅化、黄铁矿化、粘土化等近矿围岩蚀变现象,是寻找金矿的重要标志,在下部地质工作中,应加强对构造、地层、岩性、蚀变等的综合研究,筛选重要信息,圈定靶区,进而寻找新的矿体。