CO2点阵激光联合马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗小儿浅表性血管瘤的效果观察

张元甲

(清远市慢性病防治医院皮肤科,广东 清远 511500)

血管瘤是婴幼儿常见的一种良性肿瘤。此病多在新生儿出生时或出生后不久出现。血管瘤可发生于头颈部、四肢、躯干等全身各处,其中头颈部血管瘤的发病率最高。头颈部血管瘤患者约占血管瘤患者总数的60%。血管瘤的发生主要与胎儿血管内皮细胞异常增殖有关。根据血管瘤病灶位置的不同,可将此病分为浅表性血管瘤、深部性血管瘤和混合性血管瘤。其中浅表性血管瘤的面积较大,且好发于6 个月以内的婴幼儿群体。浅表性血管瘤患儿若未得到及时有效的治疗,不仅会影响其外貌,还易导致其患处发生溃疡、感染,严重时病变可累及其眼部、呼吸系统和生殖系统。因此,除了对稳定期或位于非美观部位且体积较小的浅表性血管瘤可暂时进行观察外,对其余浅表性血管瘤均应尽早进行治疗。相关的研究指出,采用β 受体阻滞剂辅以激光疗法对中度风险的浅表性血管瘤患儿进行治疗可抑制其患处血管内皮细胞的增殖,缓解其病情[1]。本文主要是探讨用CO2点阵激光联合马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗小儿浅表性血管瘤的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2020 年1 月至2021 年1 月期间收治的100例浅表性血管瘤患儿作为研究对象。其纳入标准是:病情符合国际脉管协会制定的浅表性血管瘤的诊断标准;临床表现为局部皮肤出现红色斑点或丘疹性皮疹,患处边界明显,平行或略高于皮肤表面,位于真皮乳头层;瘤体深度未超过0.5 cm;未接受过任何治疗;其家长知悉本研究内容,并签署了自愿参与本研究的知情同意书。其排除标准是:病情处于消退期;血管瘤不影响外观或器官功能;既往接受过相关治疗;患有生长过于迅速、位置特殊、有严重毁容风险的深部血管瘤或可疑存在深部血管瘤;对β 受体阻滞剂过敏;随访时间不足6 个月或临床资料不完整。在这些患儿中,有男37 例,女63 例;其月龄为3 ~15 个月,平均月龄为(9.1±5.3)个月。随机将其分为观察组与对照组,每组各有50 例患儿。在观察组患儿中,有男19 例,女31例;其月龄为3 ~15 个月,平均月龄为(9.1±5.3)个月。在对照组患儿中,有男18 例,女32 例;其月龄为4 ~14个月,平均月龄为(9.0±5.1)个月。两组患儿的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

用马来酸噻吗洛尔滴眼液对对照组患儿进行治疗,方法是:将浓度为0.5% 的马来酸噻吗洛尔滴眼液浸于比浅表性血管瘤面积稍大的8 层纱布上,挤压至不滴水后将纱布敷于血管瘤所在的部位,用吸管持续滴加药液以保持纱布湿润。每次湿敷20 min,每天湿敷3 次。用CO2点阵激光联合马来酸噻吗洛尔滴眼液对观察组患儿进行治疗,先对其进行CO2点阵激光治疗,方法是:在治疗前先对浅表性血管瘤的大小、厚度等进行测量与标记[2]。用碘伏棉球对患处及周边的皮肤进行清洁消毒,对患处进行适当的热敷。用浓度为1%的利多卡因对患处进行局部浸润麻醉。用CO2激光治疗仪对患儿进行皮肤光斑测试,确定不同患儿适宜的激光能量,并根据血管瘤的大小及患儿的耐受情况设置治疗功率。每次用CO2激光对患处重复照射1 ~3 次,共治疗1 ~4 次,每次治疗的间隔时间为1 个月。进行CO2点阵激光治疗后,对患儿的患处进行30 min 的冰敷,之后将浓度为0.5%的马来酸噻吗洛尔滴眼液浸于比浅表性血管瘤面积稍大的8 层纱布上,挤压至不滴水后将纱布敷于血管瘤所在的部位,外用保鲜膜封包。每次湿敷60 min,每天湿敷2 次[3]。

1.3 疗效判定标准与观察指标

比较两组患儿的临床疗效及治疗后发生不良反应的情况。依据Achauer 等学者提出的4 级分级标准[4]用优、良、可、差评估两组患儿的疗效。差:治疗后患儿病变部位的分级为Ⅰ级(即病变部位缩小<25%,皮肤颜色无变化)。可:治疗后患儿病变部位的分级为Ⅱ级(即病变部位缩小26% ~50%,皮肤颜色变浅)。良:治疗后患儿病变部位的分级为Ⅲ级(即病变部位缩小51% ~75%,皮肤颜色变浅明显)。优:治疗后患儿病变部位的分级为Ⅳ级(即病变部位缩小>75%,皮肤颜色基本恢复正常)。优良率=(优例数+良例数)/ 总例数×100%。

1.4 统计学方法

用SPSS 20.0 软件处理本研究中的数据,计数资料用%表示,用χ² 检验,计量资料用±s表示,用t检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

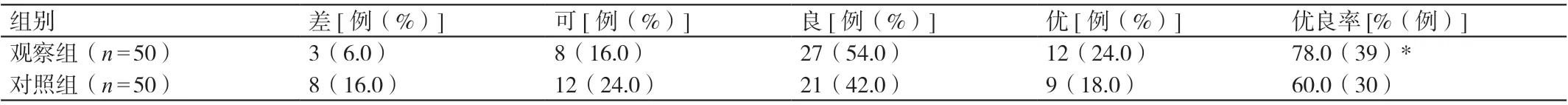

2.1 对比两组患儿的临床疗效

观察组患儿治疗的优良率为78.0%,对照组患儿治疗的优良率为60.0%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 对比两组患儿的临床疗效

2.2 对比治疗期间两组患儿发生不良反应的情况

治疗期间,观察组患儿中有3 例患儿出现局部皮肤肿胀,对照组患儿中有3 例患儿出现局部皮肤红斑,有1 例患儿发生呕吐(休息2 ~3 d 后这些患儿的不良反应均自行消退,均未对后续治疗造成影响),两组患儿均未出现局部溃疡、心功能不全、血压下降等不良反应。治疗期间,观察组患儿与对照组患儿不良反应的发生率分别为6.0%(3/50)与8.0%(4/50),二者相比差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

血管瘤是一种常见的先天性良性肿瘤。目前,临床上尚未彻底阐明血管瘤的发病原因,一般认为可能与孕产妇存在早产、多胎妊娠、前置胎盘等因素有关。尽管部分血管瘤可自行消退,但少数患儿的病情发展迅速并易出现局部感染、溃疡。根据血管瘤病灶位置的不同,可将此病分为浅表性血管瘤、深部性血管瘤和混合性血管瘤。以往临床上主要是采用放射核素敷贴疗法、手术疗法、冷冻疗法、局部封闭疗法等治疗浅表性血管瘤。用上述疗法治疗浅表性血管瘤虽然可获得一定的疗效,但患儿的不良反应较多,且治疗时间较长、费用较高。近年来的研究表明,用β 受体阻滞剂治疗浅表性血管瘤可使此病患儿受益明显。马来酸噻吗洛尔滴眼液是眼科常用的药物之一,是一种具有内在拟交感神经活性作用的非选择性β 肾上腺素受体阻滞剂。早在2010 年就有国外的报道称,用马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗婴幼儿浅表性血管瘤可取得较好的效果[5]。2012 年,另一项国外研究对23 例浅表性血管瘤患儿的临床资料进行回顾性分析,其中有13例患儿采用马来酸噻吗洛尔滴眼液进行治疗,其余10 例患儿等待观察,治疗2 个月后,13 例采用马来酸噻吗洛尔滴眼液进行治疗的患儿中有8 例患儿获得显著疗效,有4 例患儿获得确切疗效,仅有1 例患儿疗效不佳,且所有患儿在治疗过程中均未出现不良反应[6]。国内关于用马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗婴幼儿浅表性血管瘤的研究相对较多,但不同研究中患儿的疗效存在一定的差异性,且随访时间较短,故此药的远期疗效尚需进一步证实[7-8]。汪城河等[9]研究指出,局部应用马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗婴幼儿浅表性血管瘤的疗效显著,且治疗的安全性较高。马来酸噻吗洛尔滴眼液抑制血管瘤增长的机制可能是:可阻断肿瘤血管的形成信号通路,抑制瘤体内的血管扩张及新血管生成,诱导血管内皮细胞凋亡,促进肿瘤消退[10]。但外用马来酸噻吗洛尔滴眼液时由于血管屏障的存在,可使药物的部分活性成分无法有效渗透到病变组织,因此可在一定程度上影响患儿的疗效。有研究指出,在不对皮肤生理功能造成影响的前提下,适当对皮肤的天然屏障功能进行破坏,建立“外用药物运输通道”,可增加药物的利用效能,同时还可减少药物的用量。透皮给药技术是一种通过物理或化学方法提高药物渗透性的技术。既往临床上常用的针刺、微针等透皮给药技术虽然可获得一定的疗效,但针刺深度难以把握,患者的痛苦较大,且治疗时间较长,因此其临床应用受到一定限制[11]。近年来,激光辅助透皮给药技术在临床上逐渐得到应用。该技术主要是通过激光照射,使局部皮肤由外向内发生汽化,造成皮肤组织缺损,从而达到破坏皮肤天然屏障功能的目的[12]。该技术具有可控性高、治疗精准及安全性高等优势。本研究的结果显示,观察组患儿治疗的优良率高于对照组患儿,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗期间,两组患儿不良反应的发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。这与徐静等[13]的研究结果基本一致。用CO2点阵激光联合马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗小儿浅表性血管瘤可使患儿病变部位的皮肤发生微剥脱,形成药物吸收通道,不仅可加速病灶体积的缩小,还可促进马来酸噻吗洛尔滴眼液的吸收,从而可进一步提高患儿的疗效。

综上所述,用CO2点阵激光联合马来酸噻吗洛尔滴眼液治疗小儿浅表性血管瘤的效果显著,能有效地促进瘤体的消失,且治疗的安全性较高。