综合疗法治疗上肢周围神经急性损伤的疗效观察

刘 雷,王 博

(北京市昌平区医院急诊外科,北京 102200)

周围神经急性损伤是临床上的常见疾病。对该病患者进行治疗的方法若不当,常可导致其出现神经功能恢复不良的现象[1]。目前,临床上认为,对周围神经急性损伤患者进行治疗的重点应为预防及治疗其并发症与合并症,增强其神经的再生能力,提升其运动及感觉能力,促使其恢复正常的生活与工作能力[2]。近年来,电刺激疗法在神经损伤的治疗中得到广泛的应用。研究发现,用微电流刺激周围神经损伤患者局部的肌肉组织,可促进其局部血液的循环及受损神经的恢复[3]。本文以2015 年10 月至2019 年10 月期间北京市昌平区医院收治的118 例上肢周围神经急性损伤患者为研究对象,探讨对该病患者进行综合治疗的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015 年10 月至2019 年10 月期间北京市昌平区医院收治的118 例上肢周围神经急性损伤患者为研究对象。其病情均经术中观察、术后4 周进行神经电生理检查的结果被证实为周围神经急性损伤。在118 例患者中,有男87例,女31 例;其年龄为19 ~37 岁,中位年龄24.1 岁;其中,有28 例发生桡神经损伤的患者,有43 例发生尺神经损伤的患者,有47 例发生正中神经损伤的患者;其中,有48 例由骨折导致神经断裂的患者,有70 例由切割伤导致神经断裂的患者。将118 例患者随机等分为A 组和B 组。两组患者的基线资料相比,P>0.05,存在可比性。

1.2 方法

在两组患者受伤后的第1 d 至第7 d,依据其具体病情,采用显微镜引导下无张力神经外膜缝合术对其进行治疗。在手术结束后,用甲钴胺片对B 组患者进行治疗。该药的用法为:口服,500 μg/ 次,3 次/d,连服6 个月。在A 组患者进行手术的过程中及手术结束后,采用综合疗法对其进行治疗。具体的治疗方法为:1)术中,对患者进行电刺激治疗。将电流的频率控制在5 ~10 Hz,将电流的强度控制在80 mA,持续刺激3 ~5 min。2)电刺激结束后,向患者受损神经的周围注射生物蛋白胶(选用由广州倍秀生物技术有限公司生产的天秀医用生物蛋白胶)。注射完毕后,采用无张力法关闭切口。3)术后,使用TMA-A 型双频微热疗机对患者进行分米波辐射治疗。将热疗机的治疗频率设置为915 MHz,将治疗功率设置为5 W,将辐射距离设置为10 cm。每次治疗10 min,每日治疗1 次,每周连续治疗3 ~5 d,共治疗6 个月。

1.3 观察指标

治疗后4 周、6 个月,分别对两组患者进行肌电图(electromyogram,EMG)检查,具体的检查项目包括失神经电位、运动电位、运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity,MCV)和感觉神经传导速度(sensory nerve conduction velocity,SCV)。其中,运动电位检查结果包括混合相、单纯相、无力收缩三种。MCV 及SCV 检查结果均包括正常、减慢、未引出三种。对两组患者均进行6个月的随访,对其感觉运动神经功能恢复的情况进行评估,并将评估结果分为优、良、可、差四个等级。优:经治疗,患者皮肤的痛觉和触觉恢复,其感觉过敏的症状消失,其可进行所有的独立运动或协同运动。良:经治疗,患者皮肤的痛觉和触觉恢复,其感觉过敏的症状消失,其身体的重要肌肉均可进行抗阻力收缩。可:经治疗,患者受损部位支配区皮肤的浅感觉和触觉部分恢复,其受损部位近、远端的肌肉均有收缩。差:经治疗,患者的感觉未恢复,仅受损部位支配区皮肤的深感觉恢复,其肌肉无收缩,或仅受损部位近端的肌肉有收缩。优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

选择SPSS 19.0 统计软件对本次研究中的数据进行处理,计量资料用均数± 标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗6 个月后两组患者感觉运动神经功能恢复效果的对比

治疗6 个月后,A 组59 例患者感觉运动神经功能恢复效果的优良率为93.2%,B 组59 例患者感觉运动神经功能恢复效果的优良率为79.7%,二者相比,P<0.05。详见表1。

表1 治疗6 个月后两组患者感觉运动神经功能恢复效果的对比

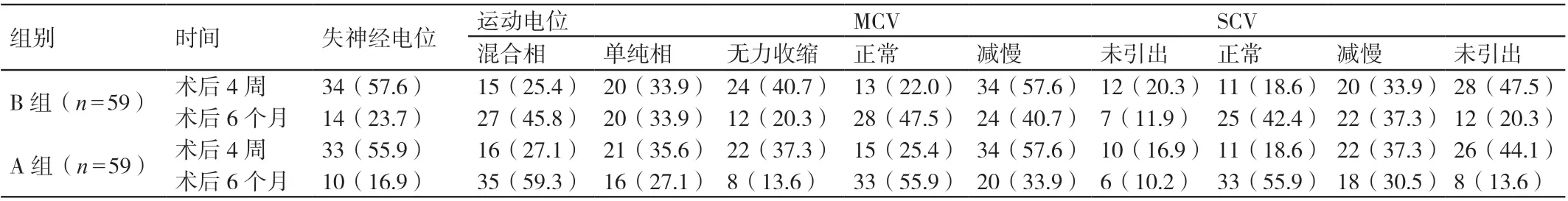

2.2 术后4 周、6 个月两组患者神经电生理检查相关指标的对比

术后6 个月,两组患者中出现失神经电位患者的占比均低于术后4 周时,其中出现运动电位混合相患者的占比、MCV 及SCV 正常患者的占比均高于术后4 周时,P<0.05。术后4 周、术后6 个月,两组患者中出现失神经电位患者的占比、出现运动电位混合相患者的占比、MCV、SCV 正常患者的占比相比,P>0.05。详见表2。

表2 术后4 周、6 个月两组患者神经电生理检查相关指标的对比[ 例(%)]

3 讨论

周围神经损伤再生是一个复杂的生物学过程。在对周围神经损伤患者进行神经外膜缝合术后,如何修复其受损的神经、促使其周围神经再生是目前临床上研究的热点。目前,电刺激疗法对周围神经再生的影响已被国内外学者的研究所证实。该疗法可增加周围神经损伤患者神经远端再生轴突的直径,加速其轴突的再生,从而可加快其神经传导的速度,恢复其神经细胞的功能[4]。

研究证实,电刺激疗法主要是在神经再生的初始阶段起到促进其生长的作用。一旦受损的神经出现新生电位,即可利用电刺激促进轴突的再生,并可快速创建轴突与远端效应器的有效关系,从而可促进相关神经功能的恢复[5]。有研究报道指出,在神经再生的初期,电刺激可促进其生长[6]。当其完成再生后,电刺激对其的影响逐渐衰减。临床上应尽早对周围神经损伤患者进行电刺激治疗,以促进其神经功能的恢复[7]。

纤维蛋白胶是一种由加工过的血液制品制成的密封剂。该物质具有以下几个方面的作用:1)该物质形成的多聚体呈网状结构,可促进红细胞、血小板的聚集,起到止血的作用[8]。2)由该物质转变的不溶性纤维蛋白多聚体可对组织进行黏合,同时可促进毛细血管内皮细胞、成纤维细胞的产生[9]。3)该物质在创面形成的凝胶膜可避免坏死组织细胞中溶酶体的流出,防止周边组织受到伤害,预防创面出血,从而可进一步减轻组织机化的程度,减低组织粘连的发生风险[10]。

神经急性损伤发生后,神经的连续性虽存在,但可能被拉长。为了防止神经的连续性被进一步损伤及拉长,可利用纤维蛋白胶的黏合作用改善受损部位皮肤的张力水平,保证神经干的持续性,促使神经轴突从近端向远端生长[11]。同时,在神经急性损伤发生后,神经外创面的渗出增加、白细胞和巨噬细胞大量浸润。此时,创面的炎性反应若强烈,往往可形成较大的瘢痕,对神经形成压迫,从而可影响神经功能的恢复。而且,神经内若有瘢痕产生,可直接妨碍近处轴突经吻合口再生,并对神经功能的恢复造成极大的影响[12]。生物蛋白胶则可减少出血及渗出,减轻创面的炎症反应,并可促进神经功能的恢复。

周围神经急性损伤患者常伴有局部水肿或充血等现象,可加重周边神经粘连的情况,甚至可在创面处形成神经卡压。神经卡压会加重神经水肿的程度及充血反应,形成恶性循环,直接妨碍神经的再生[13]。分米波辐射疗法具有增加局部血液循环、抑制炎性反应的发生、加强受损局部的营养代谢、减轻神经周围粘连、卡压等功效,可进一步改善神经缺血、缺氧的症状,减少瘢痕的形成,进而可减轻术后神经粘连的程度,改善创面的微环境,促进神经的再生。另外,该疗法还可增强雪旺细胞的增殖反应,促使受损的神经轴突再生,促进神经功能的快速恢复[14]。蔡金表等[15]的研究证明,对周围神经急性损伤患者进行电刺激及分米波辐射等综合治疗可显著改善其病情,促进其受损神经的修复。

本次研究的结果证实,采用综合疗法对上肢周围神经急性损伤患者进行治疗可促进其感觉运动神经功能的恢复,并可改善其神经电生理指标。