基于课程标准的小学科学教学目标制定策略

孙 强

(大连市甘井子区教师进修学校)

教学目标是教学的出发点,是教学的最终归宿,也是教师进行教学设计、开展课堂教学、对学生进行评价的主要依据。作为科学教师,准确制定教学目标,是开展科学教学的重要环节。《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》颁布以后,课程目标发生很大变化。对比不同版本的课程标准,我们不难发现,相对于《义务教育科学课程标准(实验稿)》,《义务教育科学课程标准2017年版》在其课程目标方面,目标制定得更加具体、丰富,解释性语言更多,更有利于教师的理解与借鉴。课程目标主要从科学知识目标、科学探究目标、科学态度目标、科学技术社会与环境目标四个方面进行了阐述,并且在每个层面都设定了学段目标。这种设计,能够较好地让教师理解,也易于在教学中落实。尤其是学段目标,非常利于教师对教材的分析与课堂教学目标的制定。

在实际操作层面,目前很多教师在教学目标的制定过程中,仍存在着一定的问题,导致了教学目标制定的科学性不强,教学目标对课堂教学的引领作用没有充分发挥,这也阻碍了小学科学学科深入改革的步伐。包括:对教学目标设计重视程度不够,教学方式依然停留在“双基”教学的水平;对教学方式的研究程度不够,无法体现学生的主体地位;对教学内容的设计仍以考试要求为准,在评价学生的学习效果方面也主要以试卷成绩为主,不能做到以学生为中心。因此,我们要打好教育理论基础,深入研究和探索布鲁姆教育目标分类理论,对新课程标准中的课程目标、课程内容、课程评价进行系统学习,用新课程改革理念设计目标、实施目标。我们制定的教学目标要具有科学性、逻辑性和指导性,要能准确体现出学生在学习活动中所应达到的学习深度,能反映出目标达成所需要经历的学习活动,对课堂教学行为具有指导性。

一、以科学概念为前提,制定科学知识目标

对于一门学科的教学活动来说,知识学习是其中最重要的内容之一,人类正是通过不断地把知识转化为生产力,才促进整个社会不断进步和发展,人类才愈发聪明,富有创造力。

2017年版的课程标准在课程内容设置方面,划分为四个领域,即物质科学领域、生命科学领域、地球与宇宙科学领域、工程与技术领域,并对每个领域进行了学段目标的划分。同时,其提出,小学科学课程是以培养学生科学素养为宗旨,而对于科学知识的掌握程度,是学生学科素养中的基础构成。基于此,在四大领域共选择了18个科学概念,分解为75个学习内容,引领学生展开科学学习。针对小学科学课程的发展与变化,在科学知识方面,教师应以建构科学概念要求为前提,基于知识的宽度和学习的深度,形成清晰可测的科学知识目标。

(一)提炼科学知识,确定目标维度

准确提炼和概括一节课的知识,是目标制定的前提。一节科学课中,教师往往会设计多个活动,想要在教学活动与知识习得之间建立有效链接,提升活动设计的有效性,就需要对知识点进行梳理,以确定准确的知识目标。那么,如何才能准确梳理出知识点呢?教师要学会运用归纳、概括的方法进行归类。

如“导体和绝缘体”一课,共有五组活动,分别是认识哪些物体能够导电;通过检测装置进一步验证物体是否导电;对工具进行分析,区分导电部分和不导电部分;验证人体和不同的液体是否导电。通过对五组活动的分析,可以归纳出本节课主要研究的是“物体是否导电”,这是本课的科学知识。在活动中引领学生认识到,在我们身边,有的物体容易导电,有些物体不容易导电。

(二)选择行为动词,确定学习深度

准确归纳知识后,教师要学会选择恰当的行为动词,进行目标表述。依据科学概念建构原则,以及布鲁姆目标分类学中对认知维度的划分,知识目标表述可以使用“了解”“知道”等心理行为动词。每一个行为动词所表达的学习深度是不一样的,如“了解”的学习深度属于浅层学习,对其中的概念、原理、规律、逻辑等不需要进行深入探究;而“知道”的学习深度相对较深,须达到再认、辨识、明晰等学习水平。因此,选择适当的行为动词对教学深度具有一定的指导意义。

如“导体和绝缘体”一课,既然归纳出这节课的知识是关于物体是否导电,那么,可以选择“知道”这个动词进行表述,如知道有的物体容易导电,有的物体不容易导电。但这种表述仅停留在结果层面,并不具体。所以,从科学概念建构角度,教师可以根据教材活动中使用的物体,这样制定知识目标:知道铁钉、铝箔、硬币等物体容易导电,叫导体;竹筷、塑料、陶瓷、玻璃等物体不容易导电,叫绝缘体。

(三)观察学习行为,判断目标达成

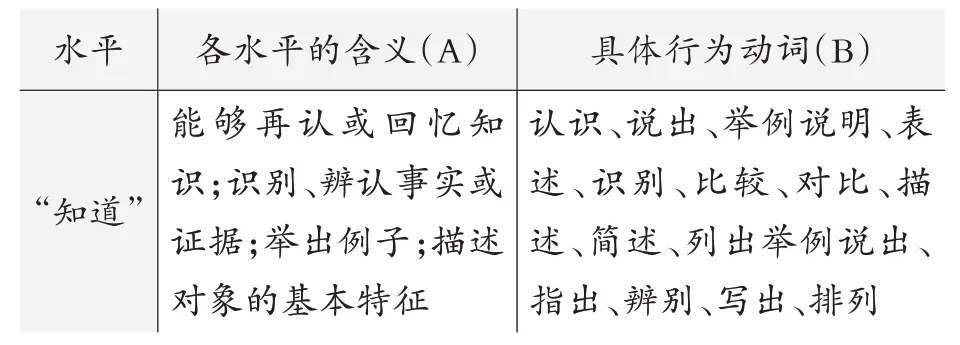

如何判断制定的教学目标是否达成?可以通过教学中学生的具体行为表现来判断。如本知识目标确定为“知道”层级,那么,教学中,如果学生有下表B列中的具体行为,则可以判断为目标达成。

水平“知道”各水平的含义(A)能够再认或回忆知识;识别、辨认事实或证据;举出例子;描述对象的基本特征具体行为动词(B)认识、说出、举例说明、表述、识别、比较、对比、描述、简述、列出举例说出、指出、辨别、写出、排列

当然,在这个知识目标的制定中,也可以选择具体行为动词,如“说出”“指出”等,但从科学概念建构角度,还是选择“知道”“了解”等心理行为动词为好,活动中如果学生能够“说出”“指出”哪些物体导电、哪些物体不导电,则可以判断本目标已经达成。

二、聚焦教学活动过程,制定科学探究目标

知识目标的制定,指向的是学生在科学课堂中习得了什么科学知识,而规范、合理的科学探究目标,则能保证知识目标更好达成,同时可以使教师明确在探究过程中促进学生何种探究能力的形成。

科学学习中有一句名言:学生学习科学,应该像科学家那样,真刀真枪地做科学。这句名言就是提倡教师带领学生学习科学时,一定要让他们亲自动手展开探究活动,在活动中去探索、去发现,最终达成掌握科学知识的目的。

很多教师把科学学习过程中的动手探究活动比喻为建筑工地的“脚手架”,或从此岸到彼岸过河的“渡船”。这样比喻,就是希望学生能够借助“脚手架”或“渡船”,自己获取一定科学知识,而不是靠教师讲授得来。作为教师,在课堂教学中一定要改变陈旧的教学方式,变“带着知识走向学生”为“带着学生走向知识”。其中,“教”是条件,“学”是关键。

遵循这一原则,教师在科学探究目标制定方面,要选择恰当的语言方式和行为动词进行表述。下面同样以“导体和绝缘体”一课为例,阐述科学探究目标的制定。

当“导体和绝缘体”一课的知识目标已经确定,五组活动已经梳理清晰,我们就可以围绕知识目标和教材设计的探究活动,制定探究目标。

针对“知道铁钉、铝箔、硬币等物体容易导电,叫导体;竹筷、塑料、陶瓷、玻璃等物体不容易导电,叫绝缘体”这一知识目标,可以这样制定探究目标:运用观察法、对比法,通过对铁片、塑料、陶瓷、玻璃片、硬币、木头等物品导电性能的检测实验,认识导体和绝缘体。

针对“对工具进行分析,区分导电部分和不导电部分”这一活动,可以这样制定探究目标:通过观察生活中常见的工具或材料,分析其哪部分运用了导体和绝缘体。

针对“验证人体和不同的液体是否导电”这两组活动,可以制定这样的探究目标:通过“用验电球做人体导电”实验,发现同学之间手拉手能形成一根“人体导线”,知道人体也是导体。通过检验“不同液体(蒸馏水、饮用水、自来水、盐水)的导电性能”实验,发现饮用水、自来水、盐水容易导电,蒸馏水不容易导电。

通过分析“导体和绝缘体”一课探究目标的制定可以发现,四个分目标分别对应知识目标和教材中设计的活动,对于教师来说清晰、具体,执行起来一目了然。总结起来,在表述方式选择上,可以这样去制定探究目标:通过(实验或活动),运用(方法),达成结果(行为动词+结果)。这既清楚地表达了学生经历的探究过程,又表达了所使用的科学方法,真正起到“脚手架”“渡船”的作用。

三、关注科学价值观,制定科学态度目标

对于学科态度,很多教师只关注学生是否愿意学习科学课、在学习过程中有哪些情感体验,往往忽略了科学价值观教育。然而,失去科学精神的科学课是没有灵魂的。教育心理学上,就有这样一种共识:一般说来,态度与价值观在本质上,是行为主体对人生、对他人或社会的一种主观认识和主动反应。在主体性认识没有形成或改变以前,可以告诉他可能有几种价值选择。但是,只要这种情感、态度与价值选择不是建立在自主认识的基础上,就只是一种知识教育或技能教育,而不会成为有效的情感、态度与价值观教育,因为它们不会影响学习主体此后的选择。因此,正确引导学生自主地形成科学价值观是十分重要的。

学生科学学习态度和科学价值观的形成,是在科学学习过程中,通过教师的引导和传授,学生主动参与探究活动,体验到科学探究的乐趣,感受到科学的神奇与魅力。在这个过程中,学生主动学习科学学科中的各种知识,掌握科学技能,了解科学对于人类社会中的生产、人们的生活,甚至自身的学习的价值。如此一来,学生在心理上就有了对科学学习的认同,认为学习科学很有用,很有价值,从而愿意通过多种方式开展科学学习,或与他人合作,或不畏艰险独自探索,形成实事求是的科学态度,完成必修科学任务。而作为科学教师,我们应该通过自身的人格魅力和学识,在巧妙设计的多种活动中,影响学生的认识,帮助他们有正确价值体验,并形成正向的价值观。

所以,一节课的科学态度目标应从情感体验、学习态度、学科价值观三个维度进行分层次制定,只有这样才能引领科学教学指向科学精神的培养。

在“导体和绝缘体”这节课的学习中,可以制定这样的学科态度目标:

1.在情感体验方面,体验到研究物体是否导电带来的乐趣,感受到人体、大地、几种液体在导电方面的神奇。选用表述方式是“体验到……”“感受到……”。

2.在学习态度方面,愿意通过小组合作共同研究物体是否导电,乐于分享活动中的各种发现。选用表述方式是“愿意通过小组合作……”“乐于分享……(隐含实事求是的科学态度)”。

3.在学科价值观形成方面,认识到导体和绝缘体在生活中有各自的作用,意识到物体是否容易导电关系到我们工作生活的方方面面,要合理使用。选用表述方式是“认识到……”“意识到……”。

总结起来,科学态度目标既要指向科学内容本身,又要指向学习活动;既要兼顾情感体验,又要指向价值判断,这样的科学态度目标才是完善的、具体的。

四、融合STSE课程理念,制定科学技术社会与环境目标

“科学技术社会与环境目标”是《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》中课程目标的重要内容。认真分析课程标准中科学技术社会与环境的总目标和学段目标发现,其中运用比较多的行为动词是“了解”。“了解”一词多用在知识目标的制定当中,而科学技术社会与环境目标的教学目标应当比“了解”的水平更高。因此,除了教学知识外,这一部分的教学目标还应该在具体的教学中进行拓展。

2017年版的课程标准要求小学科学课程要体现STSE理念。STSE是科学(science)、技术(tech‐nology)、社会(society)和环境(environment)的简称,通过科学学习,能够让学生关注科学、技术与社会的互动,从而更好地培养学生的科学素养。2017年版的小学科学教材中新加入了科学、技术、社会与环境,旨在让学生通过科学技术与日常生活的联系、科学技术与社会发展的联系、人类与自然和谐相处的几个方面,来感受科学技术与社会和环境的互动。

所以,把科学、技术、社会与环境的认识纳入到学科价值观的形成当中还是比较合适的。通过各种科学活动的开展,学生通过亲自探究,认识到科学、技术、社会与环境之间的密切相关和互相影响,尤其是随着人类社会的进步和科学技术的不断发展,对当前环境的影响是很大的。“科技是一把双刃剑”,在推动人类社会发展的同时,也对地球环境带来了极大破坏。由此,我们国家提出了“生态文明”建设,就是希望在经历了工业文明之后,人们能够运用科学技术手段,修补对环境带来的创伤,改善地球环境现状,留给子孙后代更好的宜居之地。

所以,这种认识不能仅仅停留在浅层次的“知识点”认识层面,而应该上升到一定的思想认识层面,能让学生形成一定的自我价值判断,真正认识到科学、技术、社会与环境之间的息息相关和互相影响。

按照这样的思路思考,科学、技术、社会与环境目标其实与学科价值观目标是一致的,即在制定学科态度目标时,可以把价值观目标与科学、技术、社会与环境目标合二为一,也采用“认识到……,意识到……”的表述形式来制定。如果按照新课改要求的“三维目标”制定一节课的教学目标,则科学、技术、社会与环境目标不用单独列出,而是在价值观目标中体现。如果按照2017版课程标准的四个课程目标维度来制定一节课的教学目标,则在学科态度目标中,只从情感体验和科学态度两方面制定,而把科学、技术、社会与环境目标单独列出来进行表述,两种形式都可以。

总之,小学科学学科一节课的教学目标,应该从微观角度思考,要具体、可测,彼此之间要互相“照应”。科学探究目标是达成科学知识目标的途径,科学态度目标是科学探究目标达成的“催化剂”;而科学知识目标是科学素养的基础;科学探究、科学态度目标的达成,则让学生的科学素养更加丰富和有内涵。