湿热证动物模型造模方法的文献挖掘研究❋

陈佳美, 朱 青,2, 朴胜华,2△, 郭 姣,2

(1.广东药科大学,广东省代谢病中西医结合研究中心, 广州 510006;2.广东省代谢性疾病中医药防治重点实验室, 广州 510006)

湿热证是临床常见证候,以身热不扬、口渴不欲多饮、大便泄泻、小便黄、舌红苔黄腻、脉滑数等为主要表现,以病情缠绵、病程较长为特点。《中医内科学》载病76种21种疾病[1]。既往湿热证与急性感染性疾病关系密切,如急性病毒性肝炎[2]、急性胰腺炎[3]、登革热[4]等。近年来,随着疾病谱的改变,湿热证越来越多见于慢性非传染性疾病[5],如2 型糖尿病及其并发症[6,7]、慢性肝病[8]、慢性胃炎[9]、肾炎[10]等。但湿热证参与疾病进展的生物学基础尚不清楚,公认的、可以模拟临床的湿热证动物模型的构建,是开展相关研究的基础工作和关键环节之一。

自1988年,郭金龙首次通过肥甘饮食和人工湿热环境成功模拟湿阻证[11],后续学者在此基础上不断改进。湿热证动物模型涉及到动物种类、干预因素、评价指标等多方面,具体方法多达数十种,但目前尚无公认、成熟的湿热证造模方法,因此亟需对目前已发表文献中湿热证动物模型造模方法进行系统的梳理和分析。基于此,本研究通过提取近20年湿热证动物模型文献中的文本信息,从动物种类、干预因素、相关疾病、评价指标等几方面进行文本信息挖掘,以期为湿热证造模方法提供客观数据支撑。

1 湿热证动物模型文献发表数量及机构分布情况

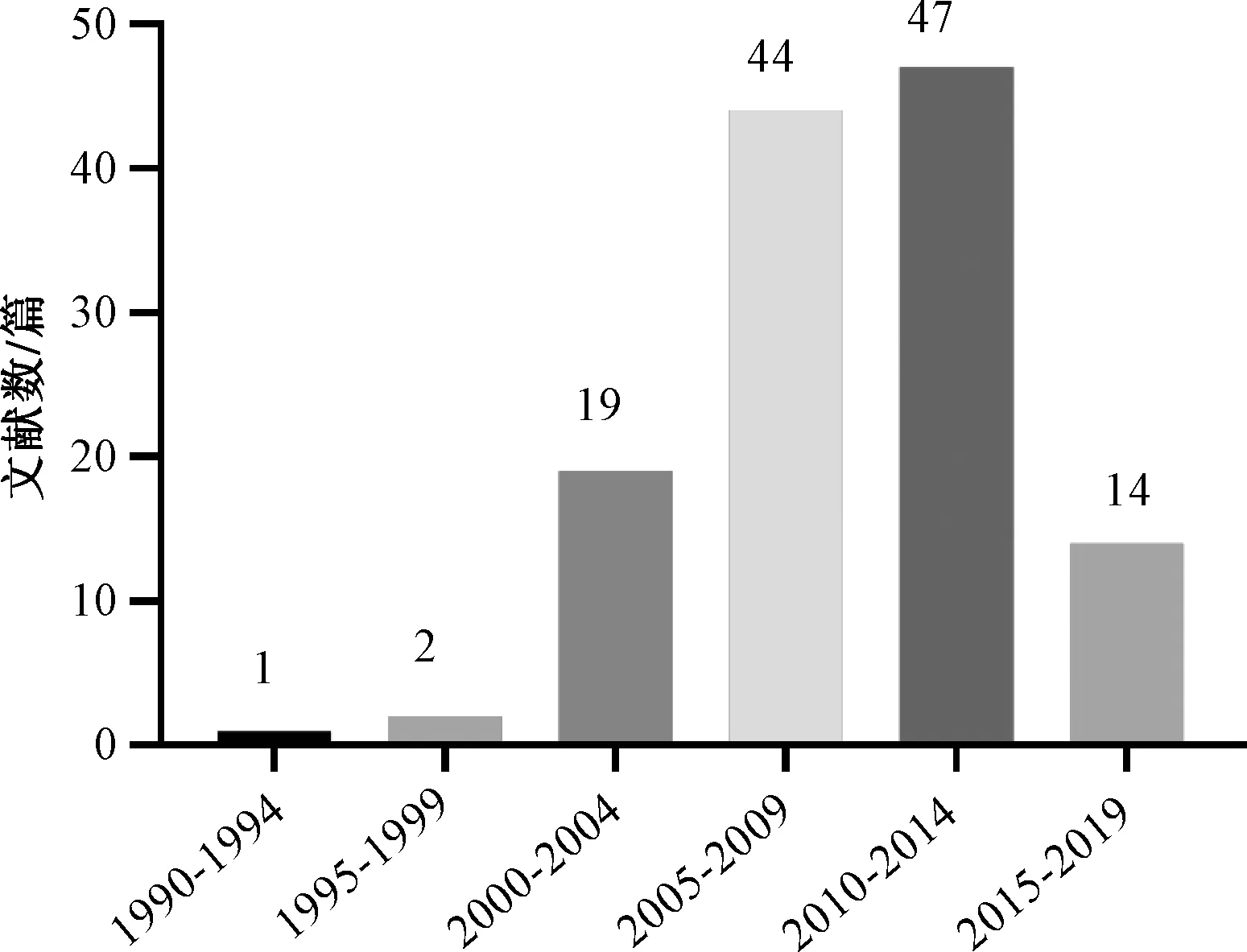

湿热证动物模型文献发表数量统计分析表明,2000年前湿热证动物模型相关文献研究较少,从2000年逐渐增多,2005~2014的10年间文献发表数量激增,但近5年文献数量又呈现下降趋势(见图1)。湿热证动物模型研究机构的构成分析表明,湿热证动物模型研究机构不仅包含广州中医药大学、辽宁中医学院、成都中医药大学等传统中医药大学,也包括南方医科大学、成都军区总医院等综合性医学院校或机构(见图2)。

图1 湿热证文献的发表时间(年)与数量

图2 湿热证模型涉及机构分布

2 湿热证动物模型相关参数

2.1 动物选择

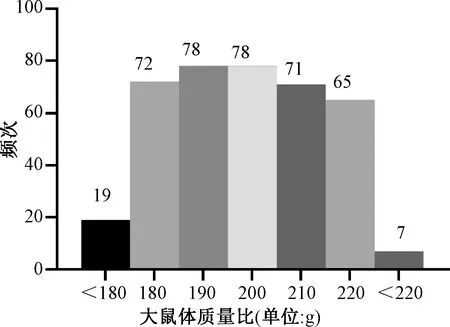

图3-5示,湿热证动物模型的动物种类、年龄和性别的统计分析表明,湿热证动物模型动物种类涉及到SD大鼠、豚鼠、新西兰兔等8种动物,以sprague-dawley(SD)大鼠最常见;性别以雌雄各半应用最广,总体上雄性高于雌性。对湿热证大鼠年龄进行统计,体质量成为年龄的替代指标,体质量集中在180~220 g之间,以190~200 g区间频次最多。

图3 湿热证动物模型种类使用情况频次分布

图4 湿热证动物模型性别分布

图5 湿热证大鼠初始体质量情况分布

2.2 湿热证动物模型的干预因素

表1图6示,湿热证的诱因包括内湿、外湿、体质、外邪和化学因素。其诱因的相关干预因素统计分析表明,湿热证干预因素以高脂高糖饮食、湿热环境、病毒/细菌、酒精、中药干预、化学因素为常见,其占比分别为92.1%、91.3%、66.1%、22.8%、9.4%、8.6%;其他因素占2.3%,包括游泳,冷水浸泡等。

表1 湿热证模型涉及的相关干预方法

图6 湿热证模型干预因素频次分布

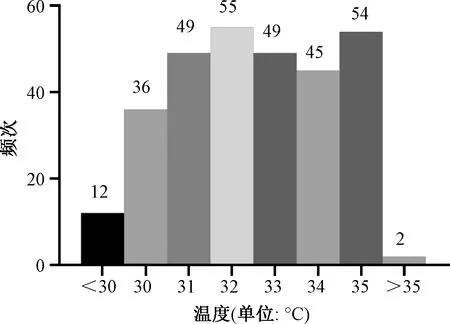

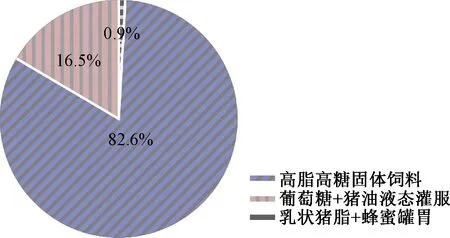

湿热环境的温度、湿度分析表明,温度以32 ℃使用频率最多,其次是35 ℃(见图7),相对湿度以95 %使用频率最多(见图8)。对生物因子种类进行统计发现,大肠埃希菌使用次数最多(见图9)。仅少数文献对饮食的配方进行详细描述,但文献分析中发现,湿热证动物模型饮食的物理状态各有不同,分析发现固态高脂高糖饲料使用最广泛(见图10)。

图7 湿热证动物模型温度使用频次分布

图8 湿热证动物模型湿度范围使用频次分布

图9 湿热证模型生物因子种类分布

图10 湿热证模型饮食物质形态构成分布

2.3 湿热证动物模型的分类及疾病分布

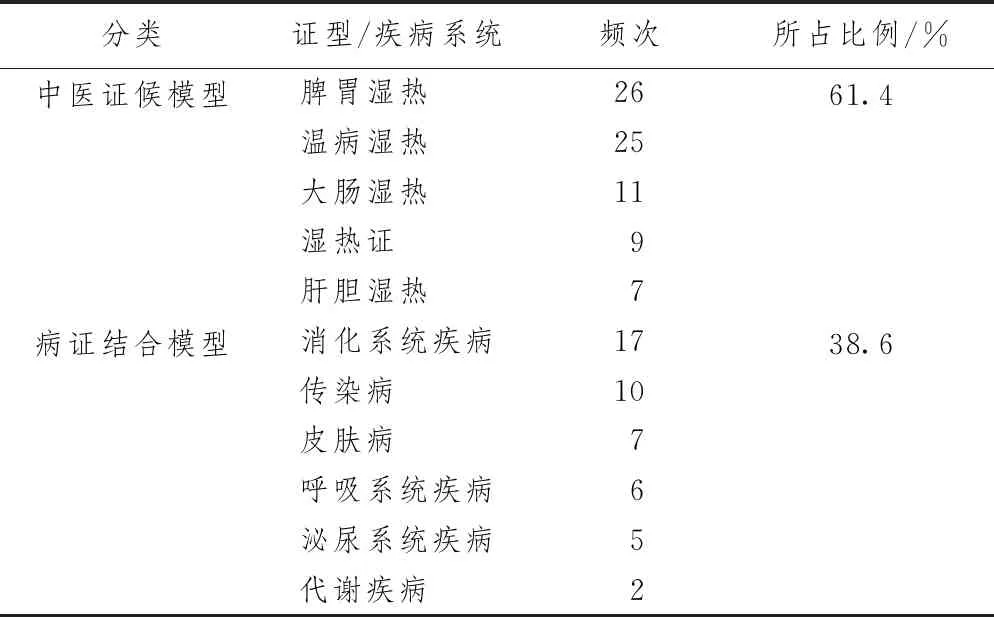

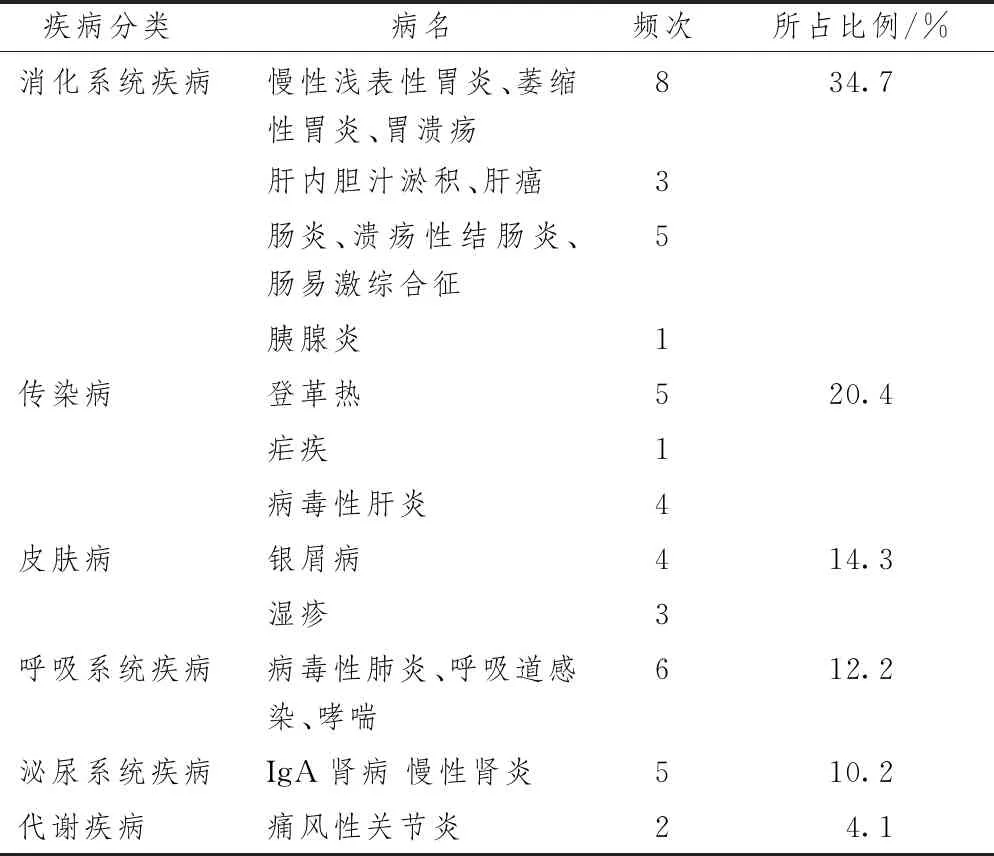

表2-4示,湿热证动物模型中38.6 %(49/127)为病证结合模型,61.4 %(78/127)为单纯中医证候模型。证候模型的分类按频次依次为:脾胃湿热证、温病湿热证、大肠湿热证、湿热证、肝胆湿热证;病证结合动物模型涉及6大类疾病,按频次依次为消化系统疾病、传染病、皮肤病、呼吸系统疾病、泌尿系统疾病、代谢病,以及不同类型湿热证造模方法及优缺点。

表2 湿热证动物模型分类比较

表3 湿热证病证结合动物模型的疾病分布

2.4 湿热证动物模型评价标准

目前湿热证临床诊断标准主要包括《中医临床诊疗术语证候部分(修订版)》《中药新药临床研究指导原则(试行)》《中医病证诊断疗效标准》。以上3个湿热证诊断标准均是基于湿热证临床症状及体征来评判。由于人与鼠的种属差异性,动物模型仅模拟部分临床的症状、体征。目前湿热证动物模型从症状、体征、微观指标三个维度进行评价(见表5),其中症状是最广泛使用的评价手段,体征检测相对症状观察费时费力,故较少应用;而临床和动物模型上证据一致的微观指标,其应用尚未得到公认,仍需进一步探索。

表4 常见疾病的湿热证动物模型造模方法及优缺点

表5 湿热证动物模型评价维度及指征

3 讨论

湿热证动物模型文献发表数量自2000年逐步增加,2005~2014年迅猛发展,表明国家对中医药事业的大力支持以及学术界对湿热证候的重视,推动湿热证动物模型研究不断向前发展。虽然湿热证领域越来越受到重视,但湿热证动物模型尚未取得重大突破,其发展陷入瓶颈,因此近5年湿热证动物模型研究渐渐陷入颓势。湿热证研究机构涉及不同地域,且传统中医药大学和综合性大学均对湿热证开展了研究,表明湿热证候不仅是中医药界关注的领域,同时也是现代医学重视的方向。居于南方的学术机构对湿热证动物模型研究更多,可能与岭南地区特殊的地理环境、气候条件及湿热证高发有关。

SD大鼠是湿热证动物模型最广泛采用的动物,可能与大鼠血样较易采集,表征较易观察等因素,但大鼠是否是湿热证最适宜的模型,还需要更多地对比研究提供证据。有研究发现,在轮状病毒感染所致的大肠湿热证动物模型中,BALB/c小鼠较Wistar大鼠更贴近大肠湿热证模型[23]。比较登革热病毒感染的4周龄BALB/c小鼠和C57BL/6小鼠湿热证模型,发现BALB/c小鼠在血小板、肝损伤、血脂方面变化更明显[24]。不同种属和品系的动物对同一致病因素易感性不同,不同疾病最适宜的湿热证动物种属还需要进一步研究。在性别的选择上,湿热证动物模型雄性动物总体高于雌性动物,可能与雌性发情周期会引起不良的实验影响,且雄性动物受高脂饮食影响更为显著有关[25]。

目前湿热证动物模型大多使用“外湿”+“内湿”的造模方法,可同时复合“外邪”或“体质”因素,单因素化学药物干预造模较少。高脂高糖饮食是内湿形成的重要因素,其物理状态分为液态和固态两种,在湿热证的造模中以固体饲料为主,但固态饲料是否是最佳选择尚缺乏相应的研究证据。饮食物理状态的不同可造成喂食方式与摄取量的差异,如湿热证模型进食量减少的前提下,液体灌服方式更能确保动物的摄食量,且研究表明液体饮食可增加食物摄入量,从而增加体内脂肪[26]。高脂高糖饮食是公认的造成肥胖、糖脂代谢紊乱的有效方法,而湿和水液代谢障碍密切相关,脂肪和糖的过量摄入对水液代谢的影响尚不完全清楚,但研究发现肥胖不仅仅是脂肪组织的过度聚积,同时也是一种低度的慢性炎症状态[27]。而炎症与水液代谢障碍密切相关。在炎症介质等多种因素作用下,毛细血管膜对液体和溶质的通透性增加,血管与间质的液体交换出现障碍,可使液体积聚导致水肿,从而产生一系列病理反应。

“外湿”是诱发湿热证的重要条件,造模箱用于提供湿热环境,在湿热证动物造模中具有重要作用。其温度集中在30 ℃~35 ℃、湿度在90 %~95 %之间,温度32 ℃使用频率最多,相对湿度以95 %使用频率最多,但尚无对不同温度、湿度的最优设定值进行的研究。研究表明,造模持续日期越长其模型越稳定,但其模型也仅持续4周[28]。但造模过程中湿热环境、每日持续时长和持续日期尚无定论,最佳条件还需进一步深入探索。部分研究者用游泳或冷水浸泡作为外湿环境成功诱发湿热证,表明湿度因素可能相对温度更有益于湿热证的形成。细菌、病毒、内毒素作为“外邪”在机体内通过快速炎症效应,以促进湿热证的形成,但对于慢性非感染性疾病、生物因子诱导的湿热证“病理过程”与研究本意相悖。

为了更简易快捷地造成湿热证,部分研究者根据湿热证特征性表征如舌苔黄腻、黄疸等为评价指标,选择特定化学药物进行造模。如文杰等用胆胰管推注5%牛磺胆酸钠造急性胰腺炎大鼠模型,出现舌苔厚腻的达42.6 %[29];皮肤黄疸是肝胆湿热证的典型表征,曹洪欣等用异硫氰酸α-萘酯(α-naphthylisothiocyanate,ANIT)和四氯化碳(carbontetrachloride)成功模拟湿热黄疸[30]。这类单一因素的模型复制方法虽然复制出明显的中医证候表征,但忽略了病因是证候形成的关键因素之一,其应用存在一定的争议。

本研究还发现,病证结合模型和单纯中医证候模型造模方法多有重合,如腹泻病湿热证[12]、大肠湿热证[13]和温病湿热证[14]均使用相同的造模方法(高脂高糖饮食+湿热环境+大肠埃希菌),表明动物模型模拟临床同一证候不同亚型存在技术上的困难和瓶颈,需要临床研究提供不同证候亚型之间特征的标志物和表征,为证候动物模型研究提供可借鉴的标准,从而促进证候动物模型的发展。湿热证动物模型主要涉及消化系统疾病、传染病、代谢病等领域,这与湿热证临床研究结果一致[5],但2型糖尿病湿热证动物模型尚无文献报道。实际上,越来越多的临床研究表明,湿热证是2型糖尿病的主要证候之一,其病证结合动物模型研究也将成为未来研究的重点和难点[7]。

临床湿热证诊断依据传统“望闻问切”四诊信息。由于动物与人在种属上的固有差异,且在动物身上只能用望诊、闻诊,因此寻找客观、特异性的症状和指标成为判断湿热证动物模型造模成功与否的关键。目前,舌红、苔黄腻是公认的湿热证诊断“金指标”。在《中医临床诊疗术语证候部分(修订版)》《中药新药临床研究指导原则(试行)》《中医病证诊断疗效标准》中,湿热证诊断标准的共性诊断条目为舌红、苔黄腻,可见舌诊是湿热证的关键诊断指标。虽然舌诊尚未普遍应用于湿热证动物模型的诊断,但有研究者利用光学相干层析成像技术对动物舌苔进行分析,发现动物舌苔厚度分布与正常人体的舌苔分布相吻合;且发现脾胃湿热证大鼠舌苔厚度明显升高,而舌体含液量则明显降低,与湿热证明显相关[31],表明舌诊有潜力成为湿热证动物模型诊断指标。研究发现,某些炎症[32]、免疫反应[33]、氧化应激[34]、水液代谢[35]、血液流变学[36]、神经内分泌[37]的指标与湿热证密切相关,但此类指标缺乏特异性,其应用尚存在争议。为更客观的评价湿热证动物模型,亟需发掘湿热证的特异性指标协助诊断。

近年来,湿热证获得越来越多学者的关注,建立公认、成熟的湿热证动物模型是重点也是难点。湿热证动物模型干预因素众多,造模方法多样,各有其优缺点,不断细化各实验变量,进一步探索更符合临床实际的湿热证动物模型尤为重要,其中建立客观、合理的湿热证模型评价体系是湿热证动物模型研究的关键环节。随着现代科技水平的不断发展,在大数据和多组学技术的协同作用下,将有望发掘出湿热证的特异性、客观化指标体系,进一步促进湿热证动物模型的发展。