江苏中部海岸晚第四纪沉积物的粒度与磁化率特征及其古环境意义

刘德政,夏非

1. 南京大学地理与海洋科学学院,海岸与海岛开发教育部重点实验室,南京 210023

2. 江苏第二师范学院城市与资源环境学院,南京 211200

粒度作为沉积物最基本和最主要的物理特征,主要受搬运介质、沉积动力、物质来源等因素影响,对沉积环境的变化响应十分敏感,因此,沉积物粒度特征可作为判别沉积环境的重要物理标志和有效代用指标[1-4]。根据沉积物的粒度组成、参数及图解可以很好地揭示沉积物形成的环境[5-6]。在河口海岸地区,粒度作为指示古环境的重要参数,已得到广泛应用。例如,周连成等和李红军等分别对长江口和鸭绿江口多根柱状样沉积物粒度的分析和对比表明,沉积物粒度参数的变化与沉积动力有直接联系,粒度参数(分选性、偏态和峰态)变化较大反映较动荡的沉积环境,而变化较小则反映较稳定的沉积环境[7-8];邓程文等通过对长江口钻孔沉积物粒度特征与水动力关系的研究表明,水动力条件强、扰动较大的沉积环境往往沉积物粒度较粗,分选性变化较大,颗粒组分集中程度不稳定,峰形尖锐[4];同样,潘峰等利用钱塘江钻孔沉积物粒度资料进行了精细分析和对比,结果表明较强的水动力条件下粒度参数变化较大,粒径较粗,分选较差,峰态较窄[9]。

沉积物磁化率可以反映自然界中物质的磁性特征,可用作分析磁性矿物在时空上的变化规律及所代表的环境变化信息。而且,磁化率的测量具有快速简便、经济、可重复率高、不具破坏性和仪器便于携带等优点[10-11]。因此,磁化率迅速成为一种重要的环境代用指标,受到广泛的关注并集中应用于黄土、湖泊、深海等环境研究中[11],而在海陆交互作用和沉积环境复杂多变的河口海岸、三角洲地区则应用较晚,但也取得了不错的研究成果。例如,贾海林等和张瑞虎等发现河口钻孔沉积物磁化率在一定程度上可指示水动力的强弱,间接反映沉积环境的演变,磁化率高值指示水动力较强,低值指示水动力较弱[12-13];葛宗诗对南黄海钻孔沉积物磁化率的研究表明,磁化率的变化特征基本反映了气候环境的变化规律,即暖湿时期磁化率相对增加,寒冷时期磁化率相对降低[14];姚菁通过渤海南岸钻孔沉积物磁化率与海面变化的对比分析,发现磁化率高值对应高海面时期,磁化率低值对应低海面时期[15]。

同时,前人研究中还发现沉积物粒度与磁化率存在非常密切的相互关系,并对此进行过不少深入的探讨[16-20]。由于磁化率受多种因素(沉积动力、早期成岩作用、有机质含量等)影响,这些因素又直接或间接地受气候和环境条件影响[21-24],因此,在不同时空和环境下粒度和磁化率的相关性亦有差异,进一步探讨两者的相关性,在一定程度上将有助于认清磁化率的物理意义和变化过程,以及粒度和磁化率所蕴含的古环境信息,对揭示区域环境变化具有重要意义。江苏中部海岸自晚第四纪以来长期持续沉降,长江和黄河都曾以不同时空组合方式影响这一地区,因此该区对海面变化和海陆环境变迁反映十分敏感,是研究晚第四纪河海交互作用沉积的理想区域。本文利用江苏中部海岸07SR01钻孔,在前人对钻孔沉积相认识[25-27]的基础上,结合该孔年代框架的最新研究认识[28],重新判识沉积相和构建年代框架,且依据该孔沉积物的粒度和磁化率实验结果,分析粒度和磁化率的变化特征及相关关系,并进一步整合上述信息,着重探讨该孔粒度和磁化率组合的古环境指示意义,以此可深化对江苏中部海岸晚第四纪沉积环境演变的认识,还可为进一步深入研究这一古环境指示意义的形成机理提供必要的基础。

1 研究区概况

位于江苏岸外、南黄海西侧内陆架的辐射沙脊群,介于苏北废黄河三角洲与长江口之间,南北长约200 km,东西宽约140 km,由70多条沙脊与潮流通道组成,大体上以弶港为顶点呈褶扇状向海辐散伸展,脊槽相间分布,水深为0~25 m,很少超过40 m,是现代海岸带与内陆架上的大型海底地貌组合体[29]。本文研究钻孔07SR01所在的西洋潮流通道位于辐射沙脊群北部,西侧是江苏中部的潮滩,东侧是辐射沙脊群最大的沙岛东沙及其北侧邻接的亮月沙,呈NNW-SSE方向延伸,宽约12~25 km,长约80 km,潮道内以小阴沙和瓢儿沙为界分为东、西两个通道(图1)。西洋的波浪作用不强,以风浪为主,全年的常浪向为偏N,强浪向为NE;受正规半日潮影响,西洋平均潮差约3.5 m,在南黄海旋转潮波系统控制下,以往复型强潮流为主,涨落潮流速都较大,但落潮流量大于涨潮流量,涨落潮转流时间很短,故不利于泥沙的扩散沉积,对维持深槽有利,最大水深近40 m[26,29-30]。近年来,西洋潮流通道持续冲刷拓宽加深,十分有利于沿岸港口航道的稳定发展[31]。

2 样品采集与实验分析

2.1 样品采集

本文研究的07SR01钻孔由南京大学于2007年12月在辐射沙脊群西洋西通道内钻取,孔径71 mm,地理坐标为33°15′50″N、120°53′46″E,实测水深22 m,孔深36.1 m,取心率达70%。岩心沿纵向剖开,一半用于存档保留,另一半作为工作心。粒度取样基本以10 cm为间隔,共获得229个样品。磁化率取样基本以20 cm为间隔,共获得104个样品。其中,粒度和磁化率各有90个样品在同一深度处取样。

2.2 实验分析

粒度测量在南京大学海岸与海岛开发教育部重点实验室完成,使用英国Malvern公司生产的Mastersizer 2000型激光粒度仪对样品进行测量,测量粒径范围为0.02~2000 μm,多次重复测量误差一般<2%。所有样品前处理和测试均按照国家海洋局908专项制定的《海洋底质调查技术规程》要求的方法与步骤进行[32],其中前处理阶段的每个样品均为2 g混合均匀样品。获得样品粒度分布数据后,根据Folk-Ward图解法计算公式,利用GRADISTAT粒度处理软件计算平均粒径、分选系数、偏态、峰态等4个粒度参数,并据此分级[33]。

图 1 南黄海辐射沙脊群西洋潮流通道及07SR01孔位置Fig.1 The location of Xiyang tidal channel and core 07SR01 in the Radial Sand Ridge Field, South Yellow Sea

磁化率测量在南京大学地表过程与环境实验室完成,样品经低温烘干(<40 ℃)、分散(不损伤自然颗粒)并均匀混合后,称取10 g左右装入磁化率测试盒内,然后使用英国Bartington公司生产的MS2型磁化率仪测量样品的低频磁化率(0.47 kHz),为了保证测量结果的准确性,每个样品均测量6次后取其平均值,最后将其换算成质量磁化率(本文所提到的磁化率均指质量磁化率)。

趋势,而与粉砂含量表现为一致变化趋势,并且波峰波谷变化明显且连续,推测搬运砂和粉砂的动力有明显的变化。相比于粒度,磁化率变化并不强烈,可能反映了磁化率变化的受控因素和指示意义与粒度明显不同。

07SR01孔沉积物磁化率的变化范围为(5.8~57.3)×10−8m3·kg−1,平均值为27.0×10−8m3·kg−1,具有明显的波峰波谷,与相关粒度组分含量曲线对应较好(图2)。磁化率变化曲线显示,26.65~36.10 m磁化率有几次较小幅度的波动,变化范围为(5.8~42.2)×10−8m3·kg−1,平均值为27.3×10−8m3·kg−1,与全孔平均值相近,总体呈波动下降趋势,在27.07 m处磁化率快速下降至5.8×10−8m3·kg−1。15.77~26.65 m为 全 孔 磁 化 率 最 低 段,平均值为10.6×10−8m3·kg−1,变化十分平稳,仅在21.61 m处有个微小波峰,变化范围为(6.4~22.1)×10−8m3·kg−1,在15.92 m处磁化率骤增至22.1×10−8m3·kg−1。0~15.77 m为全孔磁化率最高段,平均值为37.4×10−8m3·kg−1,波动十分明显,变化 范 围 为(10.2~57.3)×10-8m3·kg−1,其 顶 部0.90~3.79 m处波动幅度最大。

3 结果与分析

3.1 全孔粒度和磁化率的变化特征及相关性

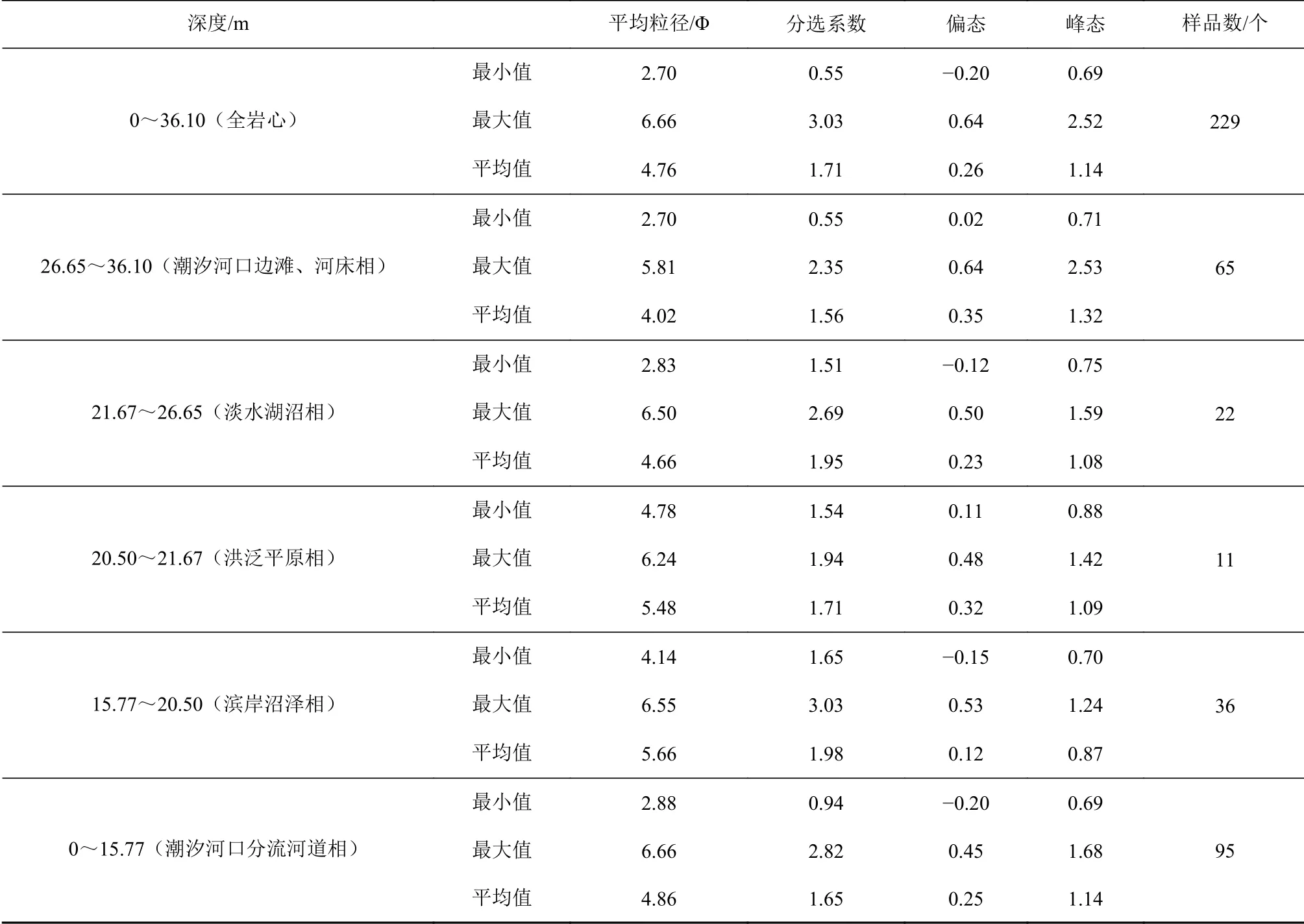

07SR01孔沉积物的平均粒径为2.70~6.66 Φ,平均值为4.76 Φ;分选系数为0.55~3.03,平均值为1.71,分选较好到差,其中以分选性较差的样品占绝对优势;偏态值为−0.20~0.64,变化范围较宽,从负偏到极正偏等4个偏态等级都有,其中又以正偏和极正偏样品居多,平均值为0.26;峰态值为0.69~2.52,从宽到很窄等4个峰态等级都有,但绝大多数属于中等和窄,平均值为1.14(表1)。此外,根据Φ值标准做粒级分类(>8 Φ黏土、4~8 Φ粉砂和<4 Φ砂)[32],如图2所示全孔沉积物粒度组成以粉砂为主,含量为2.92%~84.31%,平均值为51.75%;黏土含量最少,范围为0~26.24%,平均值为8.25%;砂含量居于两者之间,变化范围很广,最高值为97.07%,最低值为1.73%,平均值为40.00%。值得注意的是,平均粒径Φ与砂含量表现为镜像对称变化

图 2 07SR01孔沉积物综合柱状图[27,34]Fig.2 Integrated column of core 07SR01 sediments[27,34]

表 1 07SR01孔沉积物粒度参数Table 1 Grain size parameters of core 07SR01 sediments

为分析07SR01孔沉积物磁化率与不同粒度组分含量间的关系,本文划分出黏土(>8 Φ)、细粉砂(6~8 Φ)、中粉砂(5~6 Φ)、粗粉砂(4~5 Φ)和砂(<4 Φ)等5个粒度组分,并计算了磁化率与粒度组分含量的相关系数(表2)。对于整个钻孔,磁化率与粗颗粒(粗粉砂和砂)组分呈正相关,明显与砂组分有更好的正相关性,说明磁性矿物主要赋存于粗颗粒物质中。根据磁化率变化特征可将钻孔分为3段(图2),其中下段(26.65~36.10 m)明显与砂组分呈正相关,中段(15.77~26.65 m)与粗粉砂组分呈正相关,上段(0~15.77 m)与整段相似,磁化率与粗颗粒(粗粉砂和砂)组分呈正相关。

表 2 07SR01孔沉积物粒度组分与磁化率的相关系数Table 2 Correlation coefficients between grain size and magnetic susceptibility of core 07SR01 sediments

3.2 不同沉积相粒度和磁化率的变化特征及相关性

夏非根据沉积物组分质地、颜色、沉积结构与构造、宏体和微体古生物等指标结果,对07SR01孔进行了详细的沉积相分析和划分[27]。本文在前人认识[27]的基础上,结合磁化率与粒度的垂向变化信息及河口三角洲钻孔沉积相分析的新近认识[35-38],重新审视07SR01孔沉积相的识别与划分,对其加以修正完善。除层段1以外,本文对其余层段(2~5)沉积相的认识均与前人[27]一致。层段1的沉积特征(详见文献[27])与邻近区域钻孔中识别出的典型潮汐河口分流河道相一致[35-38],而且分析发现该段沉积物磁化率和粒度的变化与河口区沉积动力有很好的对应关系(详见4.2节)。因此,修订后的07SR01孔沉积相序(图2)为:潮汐河口分流河道相(0~15.77 m)、滨岸沼泽相(15.77~20.50 m)、洪泛平原相(20.50~21.67 m)、淡水湖沼相(21.67~26.65 m)和潮汐河口边滩、河床相(26.65~36.10 m)。

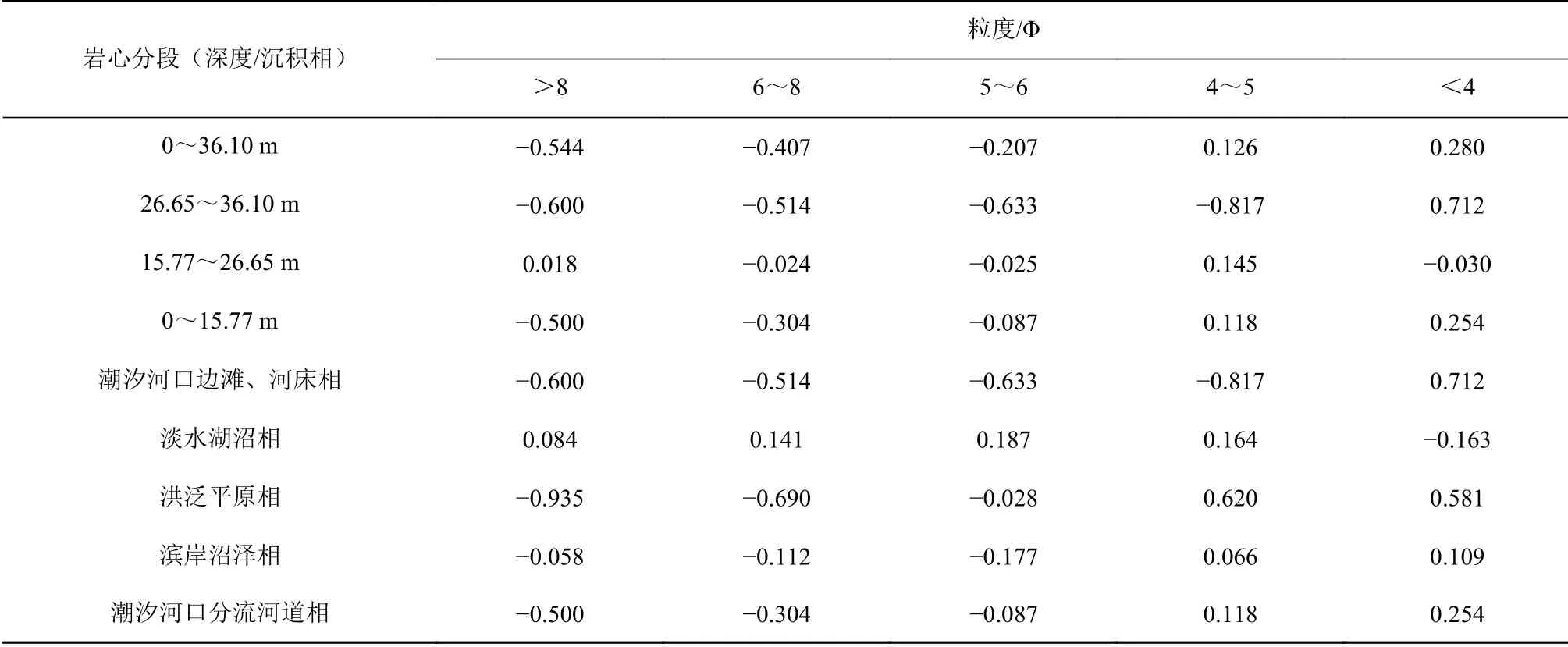

不同沉积相粒度参数和磁化率的变化特征及粒度频率分布曲线如图2-3及表1所示,可以发现各参数及粒度频率分布曲线在不同沉积相中存在变化,差异明显。此外,不同区域和沉积环境下,磁化率具有不同的变化机制,与沉积物粒度也有不同的相关关系[39],因此,本文计算了07SR01孔不同沉积相磁化率和粒度的相关系数(表2)。不同沉积相中各参数和粒度频率分布曲线的变化特征及磁化率和粒度的相关性具体如下:

图 3 07SR01孔不同沉积相代表性样品的粒度频率分布曲线Fig.3 Grain size frequency curves of representative samples of different sedimentary facies in core 07SR01

潮汐河口边滩、河床相(26.65~36.10 m):沉积物粒度较粗,以砂为主,平均粒径为2.70~5.81 Φ,平均值为4.02 Φ,为全钻孔最小值;分选性较好到差(0.55~2.35),平均值为1.56;偏态从近对称到极正偏(0.02~0.64),平均值为0.35,绝大多数样品呈极正偏;峰态表现为宽至很窄(0.71~2.53),平均值为1.32,属窄峰;频率分布曲线表现为极正偏的主峰突出,位于3 Φ附近,在6 Φ附近出现次峰或细尾;磁化率值较高,范围为(5.81~42.16)×10−8m3·kg−1,平均值为27.06×10−8m3·kg−1,明显与<4 Φ粒度组分呈强正相关(相关系数0.712)。

淡水湖沼相(21.67~26.65 m):沉积物粒度变化大,砂含量减少,粉砂和黏土含量有所增加,平均粒径为2.83~6.50 Φ,平均值为4.66 Φ;分选性较差到差(1.51~2.69),平均值为1.95;偏态变化范围大,从负偏到极正偏(−0.12~0.50),平均值为0.23,绝大多数样品呈正偏;峰态表现为宽至很窄(0.75~1.59),平均值为1.08,属中等峰;频率分布曲线为正偏的单峰,主峰位于4.25 Φ附近;磁化率主要与>4 Φ粒度组分呈弱正相关(相关系数为0~0.2),这与沉积环境中粗颗粒组分减少有关。该层磁化率值在所有沉积相中最低,变化趋势也最平稳,范围为(8.79~11.08)×10−8m3·kg−1,平均值为9.65×10−8m3·kg−1。

洪泛平原相(20.50~21.67 m):沉积物粒度变细,以粉砂为主,砂含量减少,黏土和粉砂含量增加,平均粒径为4.78~6.24 Φ,平均值为5.48 Φ;分选性较差(1.54~1.94),平均值为1.71;偏态从近对称至极正偏(0.11~0.48),以正偏为主,平均值为0.32;峰态表现为宽至很窄(0.88~1.42),平均值为1.09,属中等峰;频率分布曲线为正偏的单峰,主峰位于4.75 Φ附近;磁化率变化范围为(6.46~19.39)×10−8m3·kg−1,平均值为12.04×10−8m3·kg−1,与<5 Φ粒度组分呈较强的正相关(相关系数在0.6左右)。

滨岸沼泽相(15.77~20.50 m):沉积物仍以粉砂为主,砂含量减少,黏土和粉砂含量增加,平均粒径为4.14~6.55 Φ,平均值为5.66 Φ;分选性较差到差(1.65~3.03),平均值为1.98;偏态从负偏到极正偏(−0.15~0.53),以正偏为主,平均值为0.12;峰态表现为宽至窄(0.70~1.24),平均值为0.87,属宽峰;频率分布曲线为正偏的单峰,主峰位于4.75 Φ附近,且8 Φ附近具有明显的拐点;磁化率值较低,范围为(7.46~20.04)×10−8m3·kg−1,平均值为10.79×10−8m3·kg−1,主要与<5 Φ粒度组分呈弱正相关(相关系数在0.1左右)。

潮汐河口分流河道相(0~15.77 m):沉积物粒度变粗,砂的含量增加,粉砂和黏土的含量有所下降,平均粒径为2.88~6.66 Φ,平均值为4.86 Φ;分选性中等到差(0.94~2.82),平均值为1.65;偏态从负偏到极正偏(−0.20~0.45),平均值为0.25;峰态表现为宽至很窄(0.69~1.68),平均值为1.14,属窄峰;频率分布曲线与层段5相似,主峰突出,位于3.75 Φ附近,在6.5 Φ附近出现次峰或细尾;磁化率值较高,平均值为37.15×10−8m3·kg−1,波动范围为(10.21~57.25)×10−8m3·kg−1,在所有沉积相中最大,与<5 Φ粒度组分呈弱正相关(相关系数为0.1~0.3)。

4 讨论

4.1 07SR01孔的沉积年代框架

07SR01孔的AMS14C测年结果普遍倒置混乱,一方面可能是在强劲的潮流沉积动力环境下,由侵蚀再堆积或受污染等原因所致[28],另一方面是绝大多数样品的测年结果>30 kaBP或超过测年上限,误差较大,故不宜直接采纳[40-41],因此,原先依据这些14C测年数据建立的07SR01孔年代标尺[25-27,42]具有很大的不确定性。在辐射沙脊群潮道内,受潮流侵蚀影响,脊间沟槽全新世地层极薄,甚至被完全侵蚀而缺失[43]。最近,夏非等[28]对南黄海辐射沙脊群西洋潮流通道的浅部沉积层序及其形成演化的再认识表明,前人建立的07SR01孔年代标尺[25-27,42]有误,将第二硬黏土层(应形成于MIS 4)误当成第一硬黏土层(形成于MIS 2),其主体应是晚更新世沉积,且第一硬黏土层多被潮流侵蚀而缺失。此外,07SR01孔磁化率的急剧变化与沉积环境的分界相对应,很好地指示了沉积阶段的转换。因此,基于研究区浅部沉积层序形成演化的最新研究认识和磁化率分析结果,新构建的07SR01孔沉积年代框架(图2)为:0~15.77 m(MIS 3时期)、15.77~26.65 m(MIS 4-3时期)、26.65~36.10 m(MIS 5晚期)。

4.2 07SR01孔粒度和磁化率组合的古环境意义

河海交互作用地区的沉积物粒度和磁化率的变化可以指示环境的变化[4-9,12-15,44],且以上分析显示07SR01孔沉积物粒度和磁化率对沉积环境变化有较好的响应,故结合北半球晚更新世气候与相对海面变化[34,45-46]以及该孔年代框架和沉积相的研究认识,可以将MIS 5晚期至MIS 3的江苏中部海岸环境演化划分为以下3个阶段:

阶段I(36.10~26.65 m,MIS 5晚期):沉积物粒径较粗,粒度组成以砂为主且含量很高,粉砂和黏土含量很低,分选性、偏态和峰态波动大,频率分布曲线呈现极正偏的窄峰和具有“拖细尾”现象,反映出较强的水动力条件和潮流作用[47],磁化率较高且波动明显,与磁性矿物主要富集在粗颗粒组分中有关,进一步指示了MIS 5暖期高海面背景下,较强水动力作用的潮汐河口边滩、河床环境。前人研究结果表明,长江沉积物粒度较粗、磁化率较高且磁性矿物主要富集在粗颗粒物质中[12-13,19],而该阶段的沉积物粒度和磁化率特征与之相似,并且当时研究区位于古长江河口区[48],故推测该阶段研究区主要受古长江物源的影响。

阶段II(26.65~15.77 m,MIS 4-3时期):根据沉积物磁化率和粒度的变化特征及沉积相信息,该阶段可再细分为阶段II1(26.65~20.50 m)和阶段II2(20.50~15.77 m)。阶段II1沉积物粒度组成细化,砂的含量急剧降低,粉砂含量急剧升高,黏土含量变化不明显,分选性波动变小,偏态由极正偏变为正偏,峰态变宽;磁化率保持在低水平且变化相当平稳,出现整个钻孔中的最低值,这与沉积环境中粗颗粒输入减少有关,说明该阶段较阶段I所处环境水动力条件有所减弱且趋于稳定,水位和气温出现下降,对应于MIS 4冷干气候和海面下降背景下的淡水湖沼和洪泛平原环境。阶段II2沉积物粒径继续变细,砂的含量继续减少,粉砂含量继续增加,黏土含量明显增加,分选性再次明显波动,正偏为主的双偏态特征反映了水动力条件增强背景下,沉积物组分出现粗细两类的交替沉积,频率分布曲线细粒端拐点明显,可能是沉积动力过程发生变化,受海水影响所致[4,6]。此外,磁化率虽仍保持在低水平但开始波动,进一步说明阶段II2较阶段II1所处环境水动力条件有所增强,水位和气温有所上升,对应于MIS 4向MIS 3过渡、MIS 3海侵背景下的滨岸沼泽环境。总体而言,阶段II沉积物粒径变细,分选性稍变差但更稳定,偏态以正偏为主,峰态变宽,频率分布曲线表现为向细粒端移动的正偏宽峰,磁化率较低且稳定,均指示了以陆相和滨岸沼泽相为主的低能稳定、氧化和还原性都曾较强的低水位环境,对应冷干转为暖湿的气候条件下、海面先下降后上升的MIS 4-3时期。此外,该阶段曾长期滞水和处于还原环境,在对应层位还发现铁锰结核,这是早期成岩作用的标志之一[49],沉积物在还原条件下发生的早期成岩作用会导致磁性矿物的溶解和相变,并与沉积物有机质含量密切相关,有机质的分解会消耗水体中的溶解氧,形成还原环境,促使含铁矿物发生溶解,降低磁性矿物含量,从而导致磁化率较低[21-23],故推测该阶段磁化率较低可能与早期成岩作用有关。

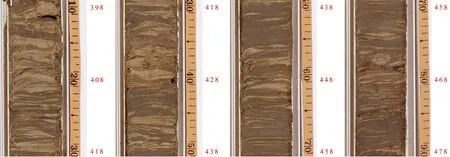

阶段III(15.77~0 m,MIS 3时期):相比于上一阶段,该阶段沉积物平均粒径增大,砂的含量迅速增加,粉砂和黏土的含量有所减少,分选性波动明显和变化范围变大,频率分布曲线表现为向粗粒端移动的极正偏窄峰且具有“拖细尾”现象,峰态变窄,磁化率迅速升高、波动频繁且幅度很大,反映了水位上升、河口多种强水动力交互作用的复杂性,在沉积构造上也表现为砂泥互层、特定型式的潮汐韵律层理(图4),对应着MIS 3弱暖期海面波动上升背景下的潮汐河口分流河道环境。此外,相比于同样磁化率高且波动的阶段I,该阶段粗颗粒物质输入减少(砂含量低于阶段I),且磁化率与粗颗粒组分的正相关性变弱,可能说明该阶段沉积物的来源相比于阶段I发生了变化。该时期长江向南迁移,逐渐远离研究区,向北输入物质有限,而黄河经苏北注入南黄海[43,50],在沿岸流携带黄河物质南下的情况下,研究区受到MIS 3苏北古黄河的物源影响增强[27-28]。

图 4 07SR01孔潮汐河口分流河道相沉积层的典型沉积构造照片图中数字表示钻孔进尺深度(单位:cm)。Fig.4 Photos of core 07SR01 showing typical sedimentary structures of distributary channel facies in tidal dominated estuary The numbers in the figure indicate the core drilling depth(unit: cm).

5 结论

07SR01孔沉积物粒度和磁化率对沉积环境变化有较好的响应,具有一定的环境指示作用,结合北半球晚更新世气候与海面变化以及该孔年代框架和沉积相的研究认识,可以将MIS 5晚期至MIS 3的江苏中部海岸环境演化划分为以下3个阶段:

(1)MIS 5晚期较高海面、较强水动力的潮汐河口(边滩、河床)阶段(36.10~26.65 m),该阶段沉积物主要受古长江物源影响,粒度粗,分选性波动大(0.55~2.35),粒度频率分布曲线呈极正偏的窄峰(主峰位于3 Φ附近)且“拖细尾”,磁化率较高、波动小[(5.81~42.16)×10−8m3·kg−1],并且与砂组分(<4 Φ)呈强正相关。

(2)MIS 4-3时期冷干转为暖湿、海面先下降后上升和较弱水动力的淡水与滨岸湖沼阶段(26.65~15.77 m),该阶段沉积物细,分选性稳定(1.51~3.03),粒度频率分布曲线呈正偏的宽峰(主峰位于4.75 Φ附近),磁化率低且稳定[(6.46~20.04)×10−8m3·kg−1],主要与粗粉砂组分(4~5 Φ)呈弱正相关。

(3)MIS 3时期较高海面、较强水动力的潮汐河口(分流河道)阶段(15.77~0 m),该阶段沉积物受MIS 3苏北古黄河的影响增强,粒度较粗,分选性波动大(0.94~2.82),粒度频率分布曲线呈极正偏的窄峰(主峰位于3.75 Φ附近)且“拖细尾”,磁化率较高、波动大[(10.21~57.25)×10−8m3·kg−1],并且与砂和粗粉砂组分(<5 Φ)呈弱正相关。

致谢:南京大学黎刚博士、孙祝友博士和张宁硕士参加过钻孔野外采样和室内实验工作,审稿专家提出了许多富有建设性的修改意见,在此一并表示感谢!