密集型城市环境下大学“立体校园”设计研究

——以清华大学深圳国际校区(一期)工程为例

文/中国建筑设计研究院有限公司室内空间设计研究院 米 昂 董 强

0 引言

随着城市化进程不断推进,北京、上海、广州、深圳等一线城市均面临土地资源供应紧张的问题。随着生育政策放开,未来快速增长的入学人口与城市中心区域有限的土地面积相矛盾,对学校建设产生直接影响。在此背景下,大学校园设计从传统的扁平化院落式组织方式逐步向垂直化、立体化的纵向组织方式转变势在必行。

1 文化传承下的有机生长

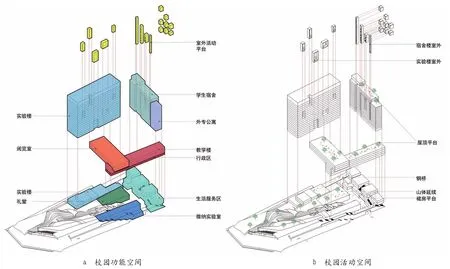

清华大学深圳国际校区(下文简称清华校区)坐落于深圳南山区大学城,其土地面积局促且处于山地地势,同时具有容积率高、建筑密度大、使用功能复杂等特点。建筑设计基于“本土设计”理念,充分考量自然条件与周边环境,在最大化保留现状山体的同时,与现有山地积极互动,因地制宜采用“立体校园”思想,将一系列功能体块通过类似“搭积木”的方式搭接,使彼此联系并有机结合,在保证功能高效便捷的同时,在校园内部形成灵动多变的室内外活动空间(见图1)。

图1 搭接交错的功能体块

清华校区建筑设计以“红砖元素”作为文化传承的重要符号,裙房、连廊、地面、屋顶以及高空庭院均采用红砖砌筑。“红砖元素”从地面向上有机生长,既是对历史文化的回忆,又寄托传承开拓的愿景,“立体校园+文化传承”组合成为校区建筑标志性特点(见图2)。

图2 清华校区建筑立面效果

2 校园的边界与内核

2.1 边界

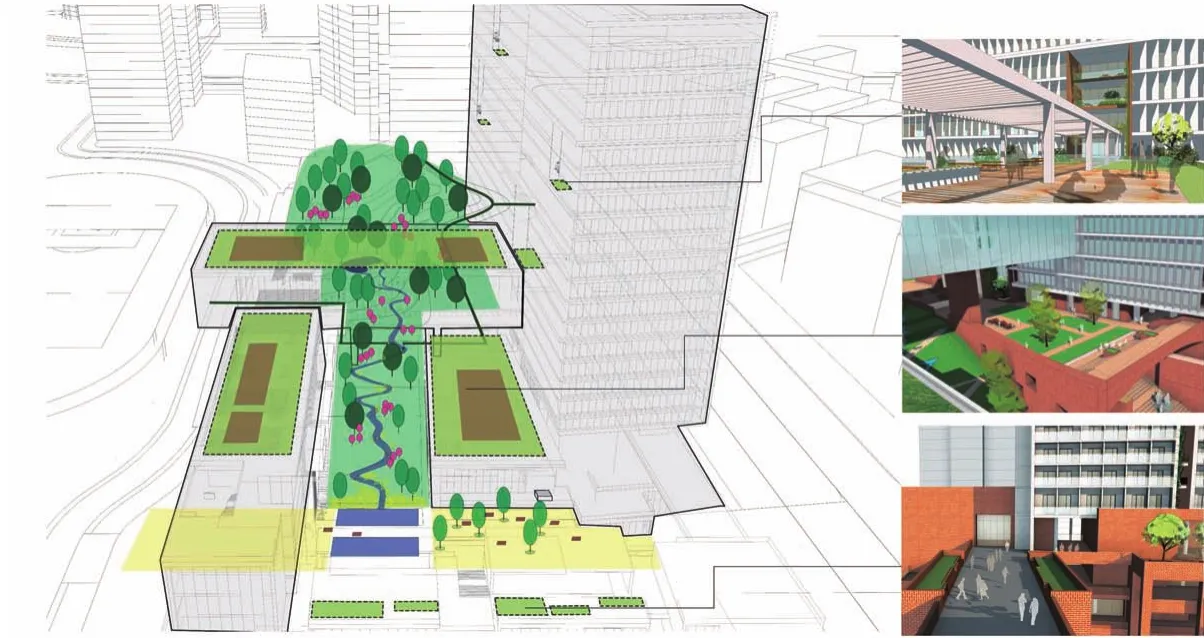

校园作为城市建筑群落单元,要求其本身功能相对独立,但同时又是交流互动的场所。对于项目用地局促的校区,若围墙仍采用以往院落校园的硬性边界(围墙、铁栏杆),易影响与周边环境的共生关系,在整体环境中更显突兀,故本项目采用柔性边界。继承“本土设计”理念,校园的北侧、西侧及东侧利用山地起伏形成的坡面高差,与街道环境自然分离,保证其内部的私密性与独立性。校园南侧红砖裙房成为街道景观立面,具备美学识别性及功能通过性。有机的校园边界自然融入城市环境,营造既“安全”又“自由”的空间感受(见图3)。

图3 清华校区建筑鸟瞰效果

2.2 内核

在清华校区内部用地面积紧张的情况下,划分景观内院,尊重自然、依托地势,提出“依山就势、望山理水”设计策略。保留现状山体,引溪入院,打造“绿水青山”的山地景观风貌。鉴于立体校园的建筑特点,将水平院落翻折90o打造垂直错落的景观环境,在不同标高下与建筑主体融为一体,层次多变且独具趣味,是与常规院落校园在空间感受方面的最大差别(见图4)。

图4 内院景观分析

3 聚落堆叠、交织融合

清华校区用地面积2.3万m2,建筑面积15.6万m2,容积率5.4。在局促的场地条件下,“紧凑”形成某种趣味,在建筑领域,密度和效率是“紧凑”这一概念着重表达的内容:“密度”强调单位用地承载更多功能;“效率”体现为空间整体顺畅运作与高质量连接。“立体校园”强调在“紧凑”条件下,各功能空间具有更紧密的联系、更便捷的交通流线、更复合的场所功能。

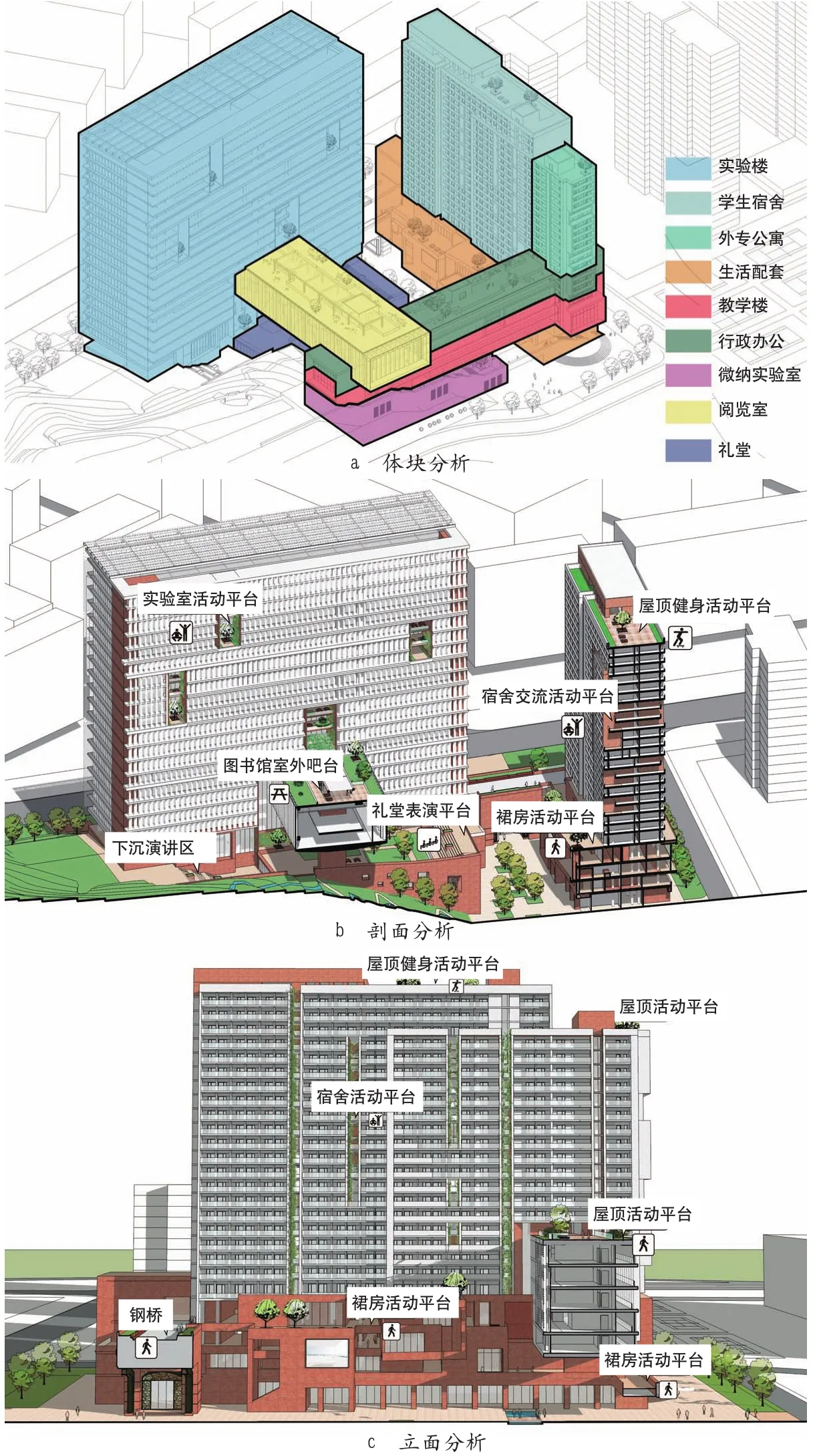

根据坡地特点,本项目通过垂直、水平空间的交错搭接组合满足校方的使用需求。实验楼、公寓楼、教学楼、图书馆4个体量以“风车状”相互搭接,形成“立体校园”整体框架。功能明晰、高效,对外形成错落有序的空间界面,对内形成灵动多变的内部空间(见图5)。

图5 功能空间分析

3.1 聚落堆叠

建筑底层体现国际化校区自由、多元、开放的特点。通过在建筑裙房设置交流休息、绿化景观、餐饮、咖啡、展览、社团活动等功能空间,以水平交通(桥、廊、台阶)连接,不同的空间盒子“聚集”“叠落”形成变化丰富的新“红区”。聚落以上4个楼宇有各自的外延平台、屋顶院落,形成不同间距、高度的垂直维度,其与底层聚落堆叠,打造具有错动、交叠、动感特性的建筑立面与丰富的空间体验。

3.2 交织融合

将紧凑的功能组团与地形条件、场地规划要素结合,使方案具有落地性。通过架空、错层等方式将建筑嵌入地形,利用地形高差形成不同高度的入口平台,为立体校园设计提供物质基础。裙房基座以上的高区部分,包括24层宿舍楼、21层实验楼、9层教学楼以及3层图书馆。上述区域比底层裙房更静怡自然,功能更符合教学及居住用房的独立性、私密性特点。图书馆、屋顶花园与塔楼活动平台出现在不同高度,清华校区通过垂直和水平2个方向的延展,不同功能空间在X与Y轴交织,形成层层堆叠的趣味,楼与楼在不同维度的连接中形成完整闭环。利用交通动线组织,使人漫步于形式丰富的室内外空间,制造“偶遇”惊喜。

低区、高区系统充分利用核心区地形高差,1~4层裙房形成不同标高的公共入口,2~4层裙房开放平台承载着校园水平方向与垂直方向的公共交通。上述系统是校内广场在高度上的延伸,使公共空间与景观中心融合,同时连接核心区建筑,实现不同层面的互联互通,从教学楼、实验楼、公寓楼均可便捷进入各功能单体。此外,“连接”还可向上延伸,在空中形成错落的社交院落平台,堆叠、融合构建复合社交系统,成为教学、生活的主要脉络。

4 室内空间的“必然”与“偶然”

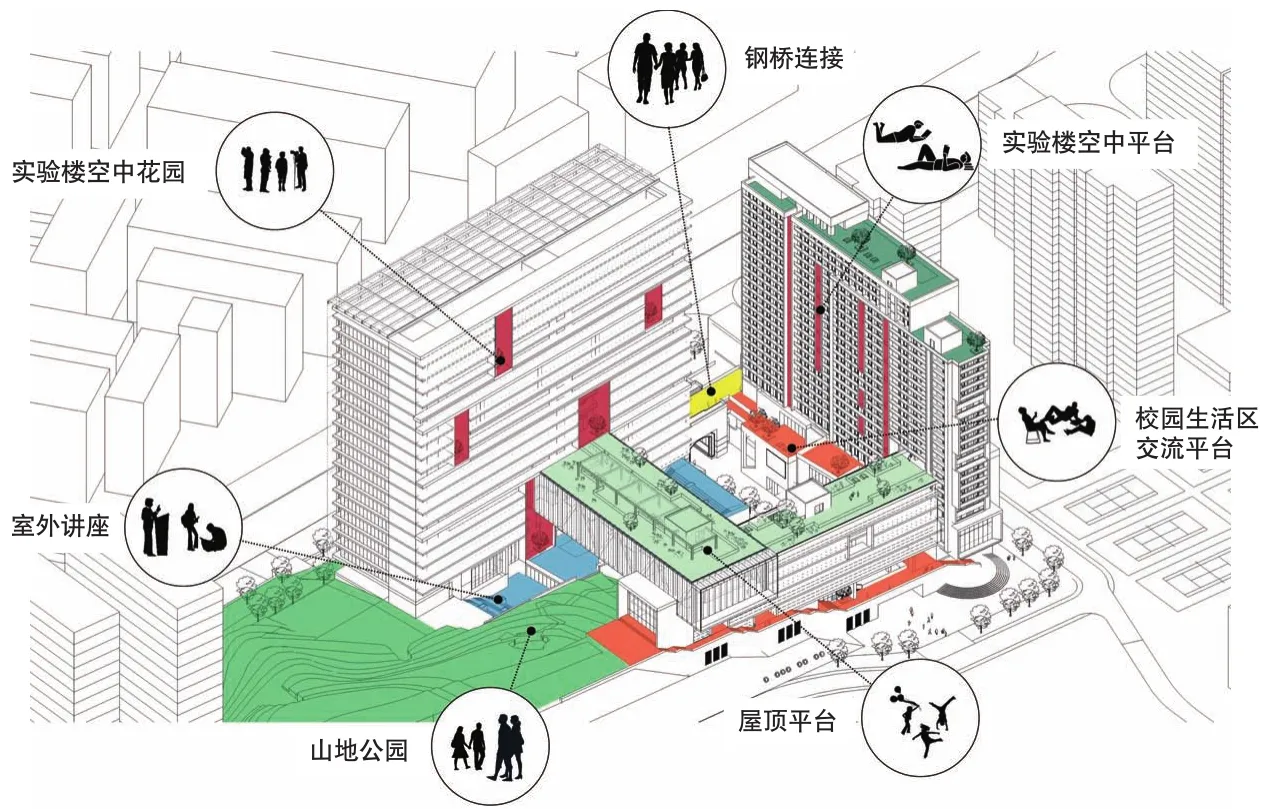

现代教育建筑通过学科分化与功能组织形成校园规则,校园需建立正式的空间规则以提升教育教学的效率、改善学校的管理机制,通过提高空间的灵活性和自主性提升校园的归属感,为自发的教育行为创造可能。校园既要有教学空间,又应为共享、社交等活动提供场所。上述行为需在适宜的环境中被激发,除了功能明确的教室、礼堂、办公室等“必然”空间外,还需有灵活的“偶然”空间来提升校园的归属感,激发学生的创造力与能动力。自主的社交、学习等活动具有一定随机性,故底层裙房、楼上景观平台以及楼与楼连接之处打造形式多样的开放界面,成为自主社交场所(见图6)。

图6 形式多样的开放界面

底层裙房提供自发生长的土壤,高层楼体进行空间的限定和围合,拓展交通空间可增加交流的可能。通过静态的“必然”空间与动态的“偶然”空间建立对话机制,形成规则与自由之间的平衡。

4.1 “必然”空间

清华校区图书馆是3层架空建筑,如山地上方的吊桥一般连接着实验楼与教学楼。透过全玻璃幕墙立面可在阳光充足的室内环境俯瞰校园、观山框景。设计之初,图书馆内部空间提出“错落挑空”概念,挑出的错落平台加深空间垂直感,强化空间多维度的学习、社交属性。图书馆顶层路演区可直接通往屋顶景观平台,打破室内外空间界限,使用者步移景异,可感受光影变化。通过楼梯、书架、挑台打造多重空间体验,通过立体化多层面的设计手法构筑教学“必然”空间(见图7)。

图7 图书馆室内效果

4.2 “偶然”空间

教学用房以外的负空间(公共走廊、餐厅、咖啡厅、室外平台等)作为教学功能的延伸,具有多重空间属性。除用餐时间外,餐厅其他时间可被赋予学习空间、交流空间的属性。距教学空间最近的交通走廊是学生社交中“偶然性”发生最多的场所,其设计充分结合各楼走廊形式,植入更多的交流、学习的功能,使学生们可随时随地交流、自由主动学习。流动的走廊交通空间紧密串联各楼体,使“偶然”的自发行为更灵活。在清华校区有限的用地条件下,将交通空间转换为“非正式”的功能空间可提高空间使用效率(见图8)。

图8 教学楼、实验楼的走廊效果

底层“聚落”裙房和平台的连续空间形成开放的空间界面,相当于城市广场,提供自主的社交活动场所,顶楼相当于城市聚落,提供必要的空间围合与限定,流动性交通空间增加人们之间交流的可能。错落的室内外平台增加人们与校园、环境的“对话”频率,提升师生的归属感与认同感。通过静态的“必然”空间与动态的“偶然”空间建立对话机制,实现规则与自由之间的平衡。

5 结语

清华大学深圳国际校区基于“本土设计”理念,采用“立体校园”筑造方式,最大化提高空间使用率。同时,校园环境与城市环境相互映衬,在亚热带气候条件下及深圳绿树繁茂的城市背景下,体现立体、活跃、包容、绿色、生长的城市型校园风貌与特色。“立体校园”以崭新姿态融入校园生活,拓展完全不同的空间可能性。在“立体校园”中,智慧碰撞可以不期而遇,交流分享可以自然而然,室内室外可以随心游动,空间感受可以丰富多彩。

项目名称:清华大学深圳国际校区(一期)工程

项目地点:深圳大学城

设计单位:中国建筑设计研究院有限公司

建筑设计主创:崔愷、王超若

室内设计主创:董强、米昂、马冲、陆娇娇

室内设计面积:65000m2㎡