传统民居院落空间对旧城街巷空间重塑必要性探究

——以呼和浩特市塞上老街为例

文/内蒙古工业大学建筑学院 内蒙古自治区绿色建筑重点实验室 沈也乔 方旭艳

0 引言

我国城市化进程加快,具有历史文化独特性的城市因盲目扩张忽视地方文脉延续和城市特色空间塑造。传统城市空间支离破碎和旧城街巷空间肌理消亡导致城市文脉破裂与集体记忆磨灭。残存的旧城空间虽以历史文化街区的形式得以保护,但大多停留在浅显的物质层面,为追求经济利益最大化,单一化的商业功能过度植入导致片区内人口流失严重、“市井生活”消失殆尽。历史文化独特性在“建设性破坏”中消失,“千城一面”现象日益显著。

塞上老街作为呼和浩特著名的历史文化街区,在城市化进程中衍生一系列问题,故需将传统民居院落空间所承载的人文信息融入旧城街巷空间并重塑。

1 塞上老街历史街区地域特色

呼和浩特自古有“召城”之称,召庙对当地的经济、政治、文化等方面均产生深远影响。追溯到归化城时期,大召前方街道曾是繁华商业区,是塞上老街形成之始。仅380m长的塞上老街沿街分布大量晋风传统民居,在其区域格局中仍可见原先“店铺林立、商号密布”的繁荣景象。

1.1 街巷结构、比例与尺度

1.1.1 街巷结构

塞上老街空间结构在归绥古城时期形成了“路—街—巷—院—屋”独特的空间序列并延续至今(见图1)。“路”即城市主干道,如大南街、西顺城街。“街”即城市支路,如塞上老街和南街,沿街多种商业类型是当地居民与外来游客相互接触的场所,属公共空间。“巷”即连接院落与街道的过渡性空间,“巷”既是街道空间的延伸,又是家庭共用的“院落空间”,属半公共空间。“院”即建筑围合而成的空间,传统塞上老街中院落空间布局形式灵活多变,以“一”字、“L”形院落空间布局为主,属半私密空间。“屋”即房屋建筑,塞上老街沿街建筑风格与“走西口”人口迁移密切相关,以晋风民居为主,属私密空间。

图1 塞上老街空间结构

1.1.2 街巷比例与尺度

街巷空间尺度由道路宽度、建筑高度、人三者之间的比例尺度决定。

街巷尺度可通过街道宽度D与建筑外墙高度H的比值D/H表示。塞上老街空间比值通常在1~2:生活性街巷D/H约为1,有的甚至超过1.5;商业性街道D/H约为2;入口处开放性空间D/H可达到2.5。

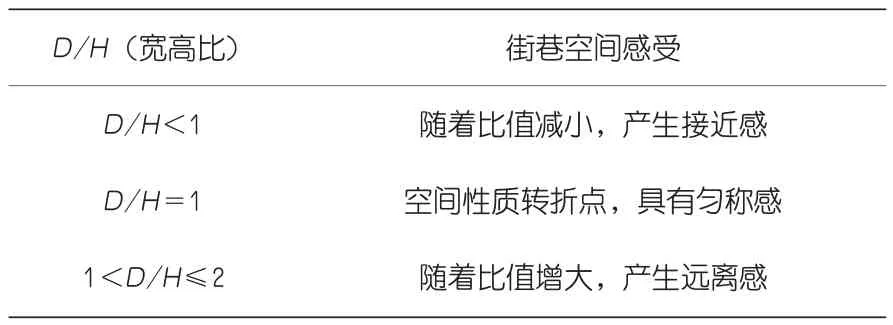

日本建筑师芦原义信在《街道的美学》中阐述D/H比值不同可产生不同的空间感受(见表1)。由此可得,传统塞上老街中街、巷、建筑的空间比例恰到好处,身处其中的人们能感受到空间的封闭感与连续性,但不会出现密闭空间的窒息感。

表1 街巷空间比例、尺度与空间感受的关系

1.2 街巷与建筑组合的空间形态

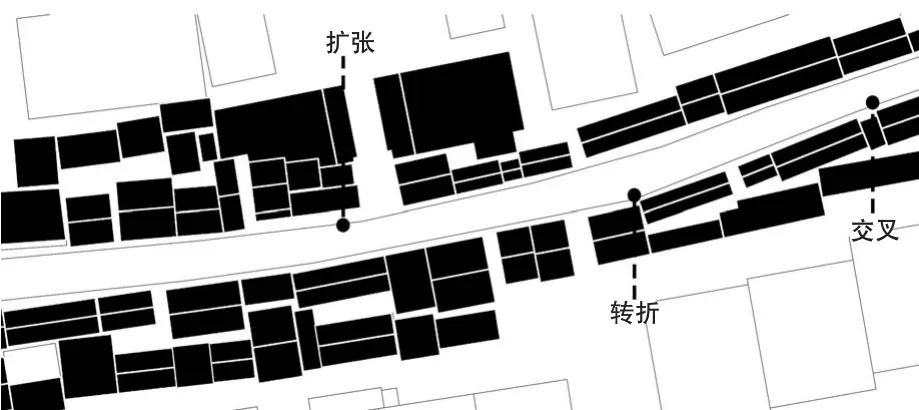

街巷的平面变化通常体现为转折、交叉和扩张3种关系(见图2)。围合街巷的建筑通过不同程度的凹凸变化赋予空间丰富变化。

图2 塞上老街平面变化

塞上老街中建筑、巷道及其过渡空间在街道行进过程中不断变化,故街道空间呈现斜线、折线形态。因总体走向基本保持不变,故街道空间具有良好的走势与导向,行走在塞上老街中的人们也不会因局部走向多次变换而迷失方向。

1.3 街巷界面控制

街巷界面是由底界面、侧界面、顶界面共同组合而成的“U”形空间(见图3)。

图3 塞上老街空间界面

1)街巷底界面 指街巷地面,因人的水平视野向下较开阔,街巷地面通过铺装增加识别性,引导人流视线转换,塞上老街底界面选取当地特有石材铺砌。

2)街巷侧界面 由建筑前凸或后退形成,从空间领域出发,侧界面将建筑内部空间秩序以缝补或拓展的形式渗透到街巷外部空间秩序中,并承担街巷的商业功能。塞上老街沿街建筑均为规模相当的中小型店铺,建筑形式大多为三开间或五开间的木构架结构,伴有少量晋风砖质建筑。其空间组合形式多为小尺度山西窄院式,部分以合院形式分布。相近高度与宽度的建筑形成了连续、统一的街巷侧界面空间。

3)街巷顶界面 受建筑高度和屋顶出檐形式等方面影响,塞上老街中浅出檐式建筑顶界面空间开敞,人流视线通畅,深出檐式建筑可形成檐下灰空间,顶界面空间被压缩,围合感增强。

2 塞上老街历史街区发展现状

塞上老街基本保留了归绥古城建设时期“街—巷—院—屋”的结构关系。因空间演变衍生“街—街巷支路—院—屋”的空间结构,拆扩建使院落空间破坏严重,街区内仅有少数院落存在严整方正的布局,物质空间所承载的人文信息辨识度随之下降。其中街区中内部功能单一、公共空间丰富性及多样性缺失、空间肌理磨灭、集体记忆断层问题尤为突出,需从传统民居院落空间角度剖析街巷空间的现存问题。

2.1 内部功能单一

传统民居建筑格局与院落空间布局受传统观念束缚。随着现代生活方式融入,街区中现存传统民居院落空间过于狭小,处于维持基本生活需求的临界点。部分原住民因无法忍受恶劣的居住环境选择离开,将自家沿街建筑对外出租成为店面,或为追求经济效益最大化,将已闲置院落空间转化为单开间店铺。

2.2 公共空间丰富性与多样性缺失

院落空间已成为街巷公共空间的重要组成部分。院落空间围合形式灵活多变,不仅是对不同功能与使用需求的回应,也是构成公共空间丰富多样性的关键。塞上老街中现存院落空间形态破损严重,残存的院落空间被摊贩占领,沿街为门面摊位,整个街巷成为“条”带形商品市场。此空间均质化现象使公共领域与私密领域间的张力减弱,公共空间丰富性与多样性消失殆尽。

2.3 空间肌理磨灭

分析归化城时期、归绥时期、1949—2019年、2020年至今4个时间段街区的肌理片段演变可得街区内建筑居住空间严重不足,无法满足现代生活需求。部分居民私自新建和加建,大肆侵占原有院落空间尺度,导致街巷空间肌理完全断裂,与古城原有风貌产生冲突。

2.4 集体记忆断层

院落空间是关联街巷商业空间与居住空间的中介,也是旧城街巷空间人文特性的物质载体,其空间形态和尺度的丧失导致街区内居民集体记忆断层严重。经调研可得,仅有年龄段较大或长期生活在该街区的居民对塞上老街有较丰富的集体记忆,年龄段较小的居民对其记忆极为淡薄。

3 传统民居院落空间研究对旧城街巷空间重塑的必要性

3.1 传统民居院落空间与街巷空间关系

旧城街巷沿街面的建筑形式连续统一,其连续的空间界面建立在院落空间排列、集合的基础上。同一建筑模数开间的连续界面可通过院落间的巷道产生自然间断,同时也是“街—巷—院”空间结构的雏形。

3.2 传统街道空间构成要素

3.2.1 建筑空间

建筑空间包括两部分:院落空间与临街巷空间(即檐下空间)。院落空间作为人文空间形成的物质载体,记录城市历史演进过程,具有明显的地域特色,其重要性不言而喻;临街巷空间依附于建筑并敞开,连接建筑与街巷,其空间大小、功能与建筑出檐深远程度相关。

3.2.2 街巷空间

道路作为城市意象五要素之一,承载人们日常活动及交往需求。历史街巷比道路更具有地域文化特征与市井生活气息,是城市强劲生命力的延续与缩影。在传统街巷空间中,除基本道路系统外,还包括建筑侧界面、重要历史遗存等。

3.2.3 人文空间

人文空间在物质空间(建筑空间与街巷空间)基础上形成。建筑空间与街巷空间在提供基本生活环境的同时,具有形式特征。人文空间是触觉和视觉等外在形式特征的内在体现,并在精神上长期影响着生活在此环境中的每个人。人文空间塑造范畴包括唤醒集体记忆,使当地居民在精神层面上具有认同感与归属感。

3.3 街道空间要素分析

上述建筑空间与街巷空间是可感知和有形的空间载体,属显性文脉,可决定街巷的整体风貌与格局;人文空间是内在和无形的文化传承,可代表当地社会文化与人的心理行为,属隐性文脉。显性文脉是隐性文脉的物质载体,隐性文脉是显性文脉的内在体现。重塑旧城街巷空间需将显性文脉与隐性文脉相结合。

3.4 传统民居院落空间研究对旧城街巷空间重塑价值体现

3.4.1 “原型”选取

随着历史文化独特性在“建设性破坏”中丧失,城市街巷空间趋同化现象愈发严重,罗西在《城市建筑学》中提出打破时空概念的“类似性城市”思想,并对“原型”提取原则做出相应阐述。“原型”在人类世代生活中积累并逐渐形成,是人类生活方式的凝缩,存在于人类集体的潜意识中。作为设计“原型”既可置于当地社会文化体现其历史性、地域性,又能落脚于现实。

传统民居是人类最早接触的建筑类型。在城市发展过程中,其形态特征、构筑方式、空间形式被重复使用并形成“模式”,成为其他类型建筑发展的“原型”。传统民居院落空间是民居空间特征和传统文化特征的框架,具有丰富的外在形式、折射地域生活与传统文化、被集体所认可等“原型”特质,故院落空间完全契合建筑类型学“原型”要素的选取特征,成为旧城街巷空间重塑“原型”的最佳选择。

3.4.2 空间秩序重构

历史街区空间秩序是不同时间维度上,社会制度与文化理念对空间形态叠加的反映,也是旧城空间特色形成的基础。街巷空间秩序在城市发展过程中逐渐被肢解,传统空间被现代秩序所打破,现代秩序制约着传统,街巷空间秩序趋于凌乱,故空间重构无疑是修复秩序的重要手段。

历史街区通常由“街—巷—院”的空间秩序组成,院落空间是街巷空间“原型”,以此深入探究院落空间与街巷空间的关系,对街巷肌理进行织补和重塑旧城街巷空间。

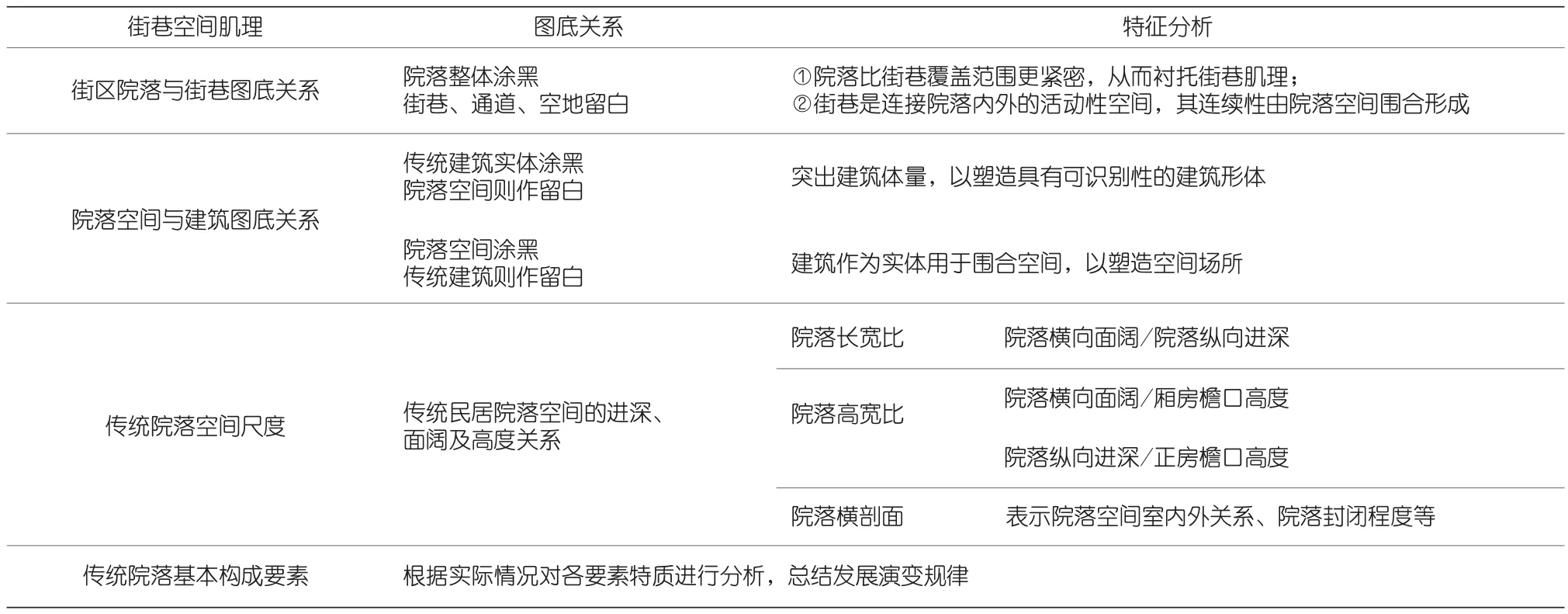

3.4.3 空间肌理延续

在平面组织系统上,传统街巷空间肌理以“一院一组”为基本单元,通过拓扑由“点”发展成“线”,进而继续发展成“面”的综合格局特征。客观上,传统街巷空间肌理具有不适应现代城市发展的问题,但其形态拓扑可变。通过挖掘街区院落与街巷图底关系、院落空间与建筑图底关系、传统院落空间尺度、传统院落基本构成要素4个方面得出传统民居院落空间基本类型(见表2),为将来研究旧城空间肌理、形态同步时代发展而进行的有机延续、演化与变异提供参考。

表2 街巷空间肌理分析

3.4.4 城市文脉传承

旧城街巷空间的历史变迁反映了旧城空间的发展历程,尽管旧城肌理的基本特征及拓扑关系在现代城市功能背景下转化与再应用,但其结果均为带有传统基因的新城市肌理。由此可见,城市空间所承载的历史文脉在发展中得到本质上延续。

近年,旧城街巷空间改造更新过于标新立异,忽视了院落空间与街巷空间序列最本质的秩序关联,城市文脉断层现象严重。院落空间的空间限定性极强,是城市微观肌理的构成要素,故城市文脉传承依赖院落空间形态的建构。街巷空间的塑造不能仅局限于“点”(历史遗存)和“线”(街巷侧界面),需以组成整个“面”的民居院落空间作为特征“原型”,才可实现对历史环境的整合及城市文脉的传承,使街巷空间重塑具有意义。

4 结语

研究通过对比塞上老街新旧空间特征,分析其街区现存问题的本质源于传统民居院落空间形态与尺度的破坏。传统语言(即传统民居院落空间)能适应现代语境和当代需求,从院落空间研究出发,分析传统民居院落空间与旧城街巷空间的关系,得出院落空间研究对旧城街巷空间重塑的必要性,为旧城街巷空间重塑提供参考。