城市绿地设计中“海绵城市”概念的应用

文/中国城市建设研究院有限公司 乜志颖 陈 涛

0 引言

海绵城市是指城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害时具有良好的海绵性,下雨时对雨水进行存储、过滤,进而涵养地下水源;干旱缺水时“释放”存储的水源并加以利用,通过这种技术手段,使水在城市生态中“自然”迁移。

近年来,海绵城市发展迅速,逐步成为我国城市生态建设的重要组成部分。城市绿地作为海绵城市建设的重要手段,承载对“水”的净化与调节功能。城市绿地与海绵城市的规划建设相辅相成、耦合共生。

1 海绵城市

1.1 海绵城市的功能

近50年来,诸多城市的年降雨量未有太大变化,但降雨强度和降雨频率已发生改变。一次连续降雨可能占全年降雨量的30%~60%。若将雨水全部排掉,干旱时的缺水问题则无法避免。海绵城市以“雨洪是资源”为目标,将丰水期的雨水进行存储,就地下渗,涵养地下水源,提高水资源利用效率,维护地下水和土壤的生态平衡,改善城市微环境。

1.2 海绵城市与城市绿地建设的关系

城市绿地由公共绿地、生产绿地和防护绿地等组成,具有生态、景观和休闲游憩等作用。目前,绿地设计更关注景观效果、降噪吸尘等功能需求,忽视了防止水污染及解决内涝等问题,城市绿地形式较单一且利用率低。绿地是承载雨水下渗、存储、净化等功能的“海绵体”,将城市绿地与海绵设施合理结合,可解决城市雨水径流污染问题,改善城市生态环境。

2 “海绵城市”概念在城市绿地设计中的应用

2.1 低影响开发与植物配置

在海绵城市建设中,植物能滞留、吸纳及净化处理雨水,是海绵城市建设的关键一环。科学的植物配置可改善水环境,修复自然生境,形成良好的景观效果。

1)选择本地植物 本土植物具有良好的适应能力及稳定性,易成活、维护成本低且具有地方特色。

2)选择兼具耐旱与抗水湿能力的植物 雨水花园的结构相对简单,主要受降雨量影响,具有旱地和水生两种植物景观,需选择既耐旱又耐水湿的植物。

3)选择景观性强的植物。

4)选择维护成本低的植物。

2.2 雨水管理系统融入城市绿地设计

基于海绵理念的城市绿地系统规划即在规划阶段将雨水管理系统融入绿地建设,使其形成有机整体,更好地解决城市内涝及雨水污染等问题。

2.2.1 园林生态铺装

城市存在大面积硬质铺装,不透水的铺装材料改变了自然土壤及植被对水的渗透力,引发城市热岛效应、洪涝灾害等城市问题。生态透水铺装也被称为“会呼吸”的地面铺装,包括透水性混凝土、透水性沥青及透水砖铺装3类,其可使雨水迅速下渗,补充地下水源,维持地下水及土壤的生态平衡。

2.2.2 园林绿地建设

1)下沉式绿地 指绿地中下凹或低势部分将雨水利用及城市景观完美结合,可选择多种耐水性植物交错方式,形成丰富景观。

2)绿地地形建设 对自然地形及植被进行合理保护,通过美观合理的地形设计,充分发挥城市绿地功能,适当对园林绿地及周边水体进行改造,实现雨水存储或疏导。

3)绿地水体 在园林绿地建设中,景观水体、水景等是较好的降峰减流措施,根据园林需要,适当增加地下蓄水池存储雨水。

2.2.3 屋顶绿化设计

建筑屋顶径流是场地雨水径流的主要来源之一,大面积的硬质屋顶易造成场地内涝。屋顶绿化可有效缓解城市雨水径流压力,是“海绵城市”建设的重要内容。

3 成都·安仁大匠之门文化中心

项目位于四川省成都市大邑县安仁镇,用地性质为文化设施用地。成都以“因水而生、治水兴城”为生态发展理念,随着城市化进程的加快,面临干旱缺水、“内陆看海”、绿地空间有限、硬质路面增多等城市化问题。项目依托传统老宅进行建筑及绿地改造,借助优化绿地系统、海绵设施与城市绿地的结合,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,减少因城市开发而对生态环境造成的负面影响,有效控制面源污染,达到内涝防治的目的(见图1)。

3.1 区位概况

项目是安仁镇历史沿革与城镇化核心坝子片区交汇的集中点,场地规划用地面积约12806.25m2,总建筑面积10555.00m2,建筑基底总面积4002.00m2,总建筑密度30.4%,总容积率0.4,总绿地面积约2561.25m2,绿地率20.3%。场地地貌单元属于斜江河(属大邑县)I级阶地,场地地形较平坦,局部略有起伏。

1)自然条件 大邑县位于亚热带温润季风气候区内,气候温暖湿润,热量充足,降水充沛,夏无酷暑,冬无严寒。大邑县地面海拔高度差异悬殊,气温随海拔升高而降低。无霜期多年平均为284d,年平均降水量1045.99mm。平坝、丘陵区、山地区的年平均日照时数分别为1033.8,744.4,683.7h。随山体海拔高度的变化,常显现“一山有四季,十里不同天”的生物气候垂直变化特点。

2)水文地质 场地内及周边未发现地表水。场地地下水主要为上层滞水、孔隙潜水。上层滞水由大气降水和地表水补给,滞留在填土层中,无统一稳定水位,水量较小;孔隙潜水主要赋存于透水性较强的砂卵石地层,由大气降水和地下径流补给,以地表蒸发和地下径流方式排泄。

3)基础设施条件 ①自来水 由给水可用接入点在场地北侧规划道路时接入;②电力 项目供电可由场地西南侧市政电网引接;③排水 场地具备雨水、污水接入条件。

4)植物资源分析 四川省成都市植物资源丰富,种类繁多,主要为亚热带常绿阔叶林,四川的珍稀植物多达76种。

3.2 上位规划

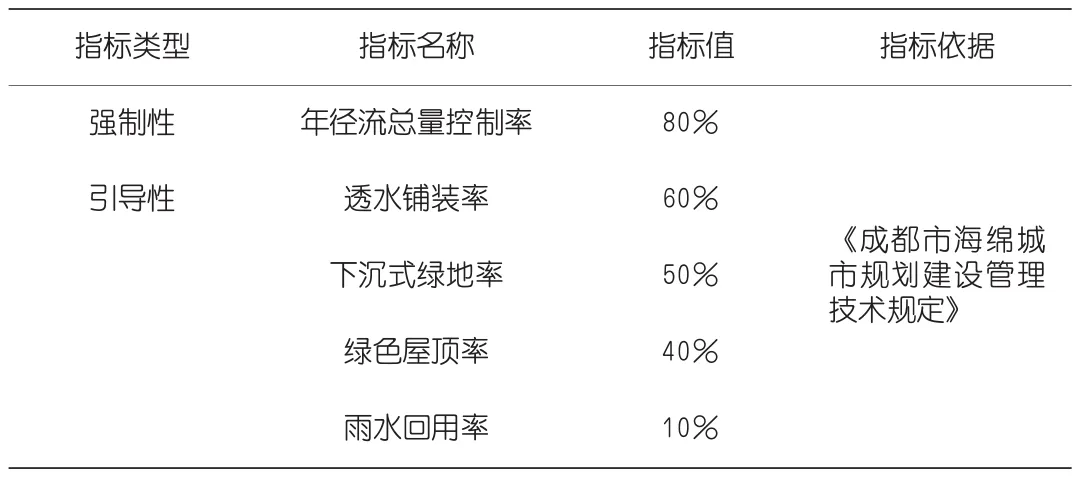

本地块规划为新建公共建筑用地,旨在通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响。有效控制面源污染,达到城市内涝防治标准。根据《成都市海绵城市规划建设管理技术规定》,确定本项目年径流总量控制率为80%(见表1)。

表1 改、扩建公共建筑海绵城市建设指标

3.3 海绵城市建设条件分析

3.3.1 下垫层、场地布局和低影响开发建设用地

场地内建筑屋顶为硬质坡屋顶。铺装包括道路、停车场、内庭院。西侧道路为现状硬质铺装,停车场为透水铺装;东侧文化中心庭院为透水铺装。场地绿地包括景观绿地、停车场绿地及现状空地。东侧文化中心设置面积475.58m2的景观水池。

公共建筑用地的海绵设施与总图、竖向、园林、建筑、给排水、结构、道路、经济等相关专业相互配合、协调,实现综合效益最大化。

该场地布局整体西高东低,大面积绿化位于西侧,大面积产生径流的屋顶皆位于低处,不利于发挥海绵作用。

1)竖向设计排水 项目北侧游客中心入口道路为现状场地竖向最高点,向东西两侧分别变坡。场地东侧文化中心整体西高东低、北高南低,在绿地处达到最低点。场地内排水管网采用雨污分流制,东侧文化中心建筑周围设雨水管,且有雨水排水口接入市政道路下的雨水管网。西侧现状停车场范围东高西低,沿南侧道路有市政雨水管网接入。

2)场地主要污染物 项目场地周边主要为公共建筑用地,用地性质较简单。地块内部污染物来源主要为硬质屋顶的降尘污染,场地内不存在高污染风险。

3.3.2 海绵设施方案设计

1)设计原则 低影响开发雨水系统的构建应根据项目用地性质、用地规模、项目定位及规划要求等实际情况,合理布置海绵城市设施,采用与传统不同的雨水组织模式,增加场地内部的滞留净化,多余的水再排入市政管网体系内。对排水系统、绿地系统、道路系统等区域的雨水进行吸纳、蓄渗、缓释和收集利用,有效控制雨水径流,实现海绵城市建设总体控制指标。方案布置原则为:①落实指标,满足海绵型小区建设指标要求,年径流量控制率80%,设计降雨量32.7mm;②生态优先,布局合理,维护良好的生态功能;③因地制宜,根据现状条件,工程措施与生态措施相结合;④合理选择技术设施。

2)LID实施方案布置 项目为公共建筑用地,在低影响开发模式中将优先利用渗水砖、下凹绿地等“绿色”措施组织排水,以“慢排释放”和“源头分散控制”为主要规划设计理念,既避免洪涝,又有效收集雨水。①优化组织排水 根据现状管网及地表竖向条件,整个场地分为东西两个汇水分区,通过PP蓄水模块、景观调蓄水池、雨水花园、建筑中庭集水坑等多种手段,对雨水进行收集及排出;②现状绿地 承担下凹绿地作用,起到海绵滞蓄、净化作用;③透水铺装 建筑内庭院铺设50mm厚透水砖;④雨水回用系统设计 屋面及道路场地雨水经雨水管道收集后,前期预处理设备能去除水中70%的污染和垃圾,使干净的雨水流入PP蓄水模块蓄水池内,供景观水体补水及绿化灌溉使用,节约水资源。

4 结语

结合成都·安仁大匠之门文化中心海绵城市设计项目,总结“海绵城市”概念在城市绿地中的应用及建设中的经验。海绵城市不仅具有生态和社会效益,还有直接和间接的经济效益。科学、合理、高效地利用雨水资源可缓解城市缺水,减少绿地灌溉用水,同时减轻水体污染及改善生态环境等。在城市规划设计中应充分考虑海绵城市建设,生态优先,进一步优化城市绿地设计。