赫哲族口传文学“伊玛堪”的文本及文本化

李 娟王振平

(天津科技大学外国语学院,天津 300457)

“伊玛堪”是中国赫哲族的口传文学,故事情节大多围绕众多“莫日根”(赫哲语,“英雄”的意思)展开,反映了古代原始部落的征战史和迁徙史。赫哲族是一个有语言但无文字的民族,随着时代发展和社会变迁,赫哲语现已濒临灭绝。早在20世纪末,“伊玛堪”的主要传承人相继离世,在世传承人能够说唱的“伊玛堪”曲目数量极少,且大多为片段。随着时间的推移,活态“伊玛堪”的留存将面临巨大挑战。因此,保护这一濒危的口传艺术,必须借助不受时空限制的载体——纸质媒介或新技术的音像传媒等,使之便于保存与流传。这一过程是所有口头文学长远发展的必经之路,学术界普遍将其认定为口传文学的文本化过程。

一、“伊玛堪”的概念文本

口传文学最初的表现形式是口头艺人现时现地的口头演绎,每一次演绎中的声音与动作都可被认定为一种文本,属于“言说”与“话语”的表达系统。这种瞬时性表达系统有着更深层的模板文本,表演中的一声一调、一举一动都是这种模板的投射与反映,这种模板文本属于“概念文本”,存在于表演者的大脑中,因此有学者称其为“大脑文本”或“前文本”。从严格意义上讲,其无法作为研究的对象,但通过对演唱者的个体研究,以及对演唱过程的实地观察、采录、描述等方式,可以对这种文本形式有所了解,并进行分析和总结。

通过对“伊玛堪”歌手及其演唱曲目的研究,可以对其概念文本有所了解。

首先,著名的“伊玛堪”歌手葛德胜曾经说过,“我唱的,都是早年老人叨咕的,是老人传下来的。唱的时候,得把它装上,不然,怎么‘伊玛堪’呢?就像人身子,光有头、肚子、脚也不行,还得有眉、眼、肋骨、心脏。故事的开头、当腰、结尾都是怎么回事,全要有个线索”[1]。可见,歌者习得“伊玛堪”的过程就是形成大脑文本的过程,这种大脑文本并不是具象化的存在,不是一字一句、身眼手法的固态存储,而是抽象地存在于歌者的大脑中,是对故事轮廓的记忆,同时也有对歌者表演技艺的吸收,这些都点滴积累在歌者的大脑文本当中。歌者的表演过程就是大脑文本具象化的过程,在此过程中,歌者会根据故事的轮廓,以及当时当地的表演情景,把自己习得并内化的表演技巧自由地组合在一起,形成各种各样“大脑文本”的外壳。

其次,“伊玛堪”是一种说唱艺术,因此,“伊玛堪”故事的口头演绎过程中既有讲的部分,也有唱的部分。讲的部分一般是叙述故事的情节,唱的部分一般是主人公的对话,一些比较重要的场景,如遇难、求救、胜利等场合,也会加入唱词,这在每位“伊玛堪”歌手讲唱的不同曲目中都能得到印证。此外,“伊玛堪”里每段唱词的开头和结尾都会有陈词,如“赫哩啦—赫哩—赫雷”“赫哩啦—赫哩赫—雷”等。这些陈词并没有具体表意功能,其作用只在于引起听者注意,提示表演方式的转换或者高潮部分的开始。虽然每个歌手惯用的陈词都不一样,但是这种表现形式却能够在每位“伊玛堪”歌手的讲唱中看到。

虽然大脑文本因人而异,并且会随时间的推移而有所变化,但短时间内一般变化不大,因为口传文学是整个民族共同创作的结晶,具有集体性、共性,其核心文化观、价值观是不变的。“历史悠久的演述传统制约着文本的变异方向和变异限度,尤其是史诗的基干情节、口头程式与演述语境大都有着稳固的传统性制约,杰出的史诗歌手往往也是在传统叙事的框架之中来组构自己的即兴创编的。”[2]因此,个体的大脑文本相对于现时现地演绎出来的口传文本来说,具有相对的稳定性,可反映出口传文学作品的核心要素。

二、“伊玛堪”的文字文本

(一)文字文本的存在现状

最早的口传文学的文本观念是对口传文学内容的记录,即文字文本,目的是要对逐渐消亡的口传文学进行留存与保护,这些文本形式是口传文学文本的主体。

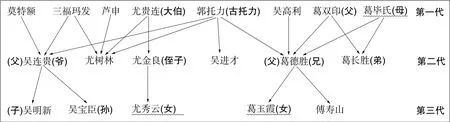

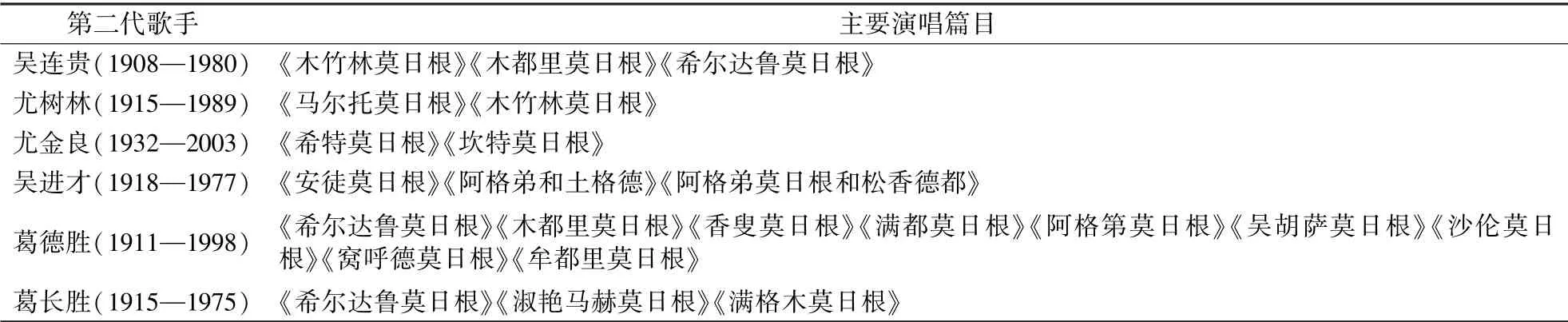

“伊玛堪”的文字文本最早形成于在20世纪30年代,之后的文本主要来源于20世纪50年代和80年代的两次抢救性工作。抢救小组成员对“伊玛堪”第二代歌手(见图1和表1)所演唱的曲目进行了采录和整理。在此之后,“伊玛堪”第二代歌手相继离世,然而对“伊玛堪”的研究工作并未停止,有些是对之前记录文本的再整理,有些是对“伊玛堪”故事内容的介绍,有些是对“伊玛堪”的音调的记录整理。据统计,现存的“伊玛堪”编著共计33部,其中含有音调记录的文本4部,表演性质的文本12部。

图1 “伊玛堪”主要歌手传承谱系图

表1 “伊玛堪”第二代歌手主要演唱曲目汇总表

由于赫哲族有语言无文字,因此所有“伊玛堪”说唱故事都是通过翻译之后用中文记录下来的,这样必然会丧失说唱艺术在表演的过程中语音语调的独特魅力。值得一提的是,一些学者用音标标注的方式对“伊玛堪”的说唱进行了标注记录,这就更加科学、原汁原味地记录了“伊玛堪”的原生态状况。此外,近年来一些“伊玛堪”的外文文本也促进了“伊玛堪”的域外传播,比如:2005年,日本明石书店出版的《濒临消亡的中国少数民族的语言和文化——赫哲族的伊玛堪(英雄叙事诗研究)》中载有《希特莫日根》的日文译本;2014年辽宁人民出版社出版的《中国赫哲族史诗伊玛堪》中载有《香叟莫日根》《满都莫日根》《满格木莫日根》和《木都力莫日根》四部史诗的英文译本。

(二)文字文本的异文本现象及互文性

口传文学文本化的过程并不单单是呈现形式的改变(从口头到文字),而是一种复杂的文化互动,其中存在诸多变异因素,如讲述人技艺的发挥、记录场景的差异、记录人的文化视域等,这些使口传文学的多重文本的出现成为可能,也即异文本。“异文是指主题和基本情节相同的同一个故事在细节上有不同的说法,或不同的讲述者的讲述。……异文同样要求列出讲述者、采录者等有关资料,这里要严格掌握方法,必须是同一故事的不同讲法才能作为异文处理;作品关联的对象物(地方风物、地方特长)相同而故事情节要素根本不同,不属于异文范围。”[3]此外,许多文本作品关联的对象相同而故事情节要素根本不同,虽属于不同的文本,可是这些文本之间的关联并非巧合,而是由于地域文化、口头传承、个体再创作等因素造成的,这种联系即互文性。“所谓互文性的观点,就是企图切断文学和社会文化及个人生活的联系,而是集中关注文学本身的前后继承关系,即一文本和其他许多在它之前和之后的文本的关系问题,也就是在一个文学文本中或隐或显地存在若干其他(文学的或非文学的)文本问题。”[4]可见,存在互文性的文本之间必然有关联性,这种关联性最直观的表现是关联物的凸显。

笔者研究发现,“伊玛堪”文本化过程中存在异文本及文本间的互文关系。

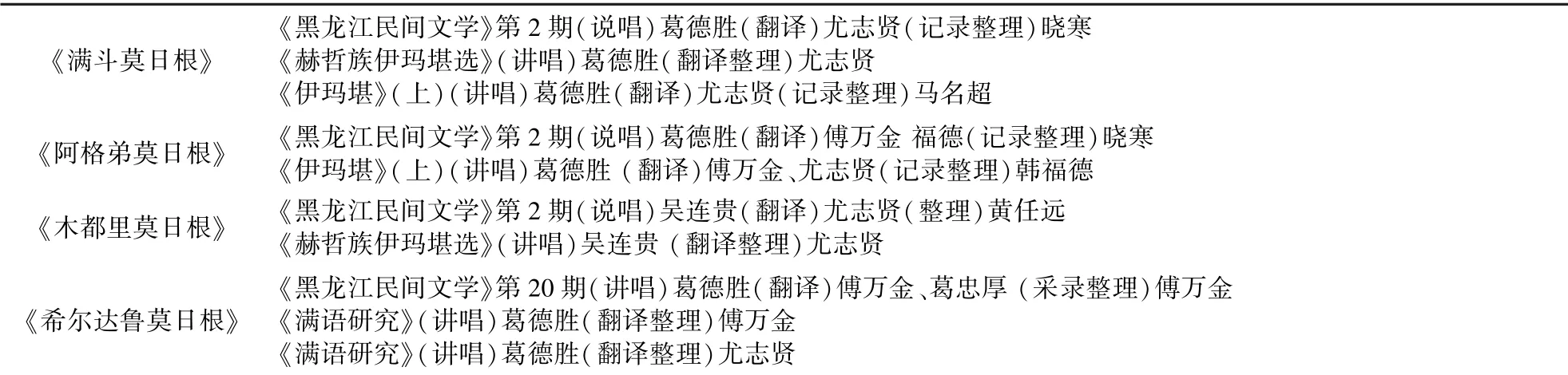

首先,“伊玛堪”史诗(故事)的异文本情况极为少见。依照上文对异文本的界定,在笔者所搜集的材料中,由于文本传唱者、翻译者、记录整理者不同而产生的同名异文本有四部(《满斗莫日根》《阿格弟莫日根》《木都里莫日根》《希尔达鲁莫日根》);异名异文本四部(见表2),《木竹林莫日根》和《木竹林救姐姐》,《坎特莫日根》和《葛门主格格》分别互为异文本。除汉语文本中存在异文本情况外,与赫哲语同属于阿尔泰语系满-通古斯语族的满语中也有一些口传故事的文本与“伊玛堪”汉语文本间存在异文关系,如满语的《尼山萨满传》就与梁纯生采录的《一新萨满》互为异文本。

表2 “伊玛堪”史诗(故事)异文本统计表

其次,不同“伊玛堪”故事之间存在着互文性关系。其一,表现为文本内容之间的继承关系。例如,在《赫哲族民间故事选》中的《西尔达鲁莫日根》里就提到了主人公西尔达鲁莫日根是满格木莫日根的儿子,而满格木莫日根恰恰是另一部“伊玛堪”史诗(故事)的主人公;在《安徒莫日根》中,安徒在为双亲复仇的路上碰到了一个叫木都力莫日根的小伙子,这位莫日根也是另一部“伊玛堪”故事的主人公;其二,表现为文本中主要人物的互鉴关系。例如,《香叟莫日根》和《西尔达鲁莫日根》两部“伊玛堪”史诗(故事)就分别存在着同名但内容不同的两部作品,主人公香叟莫日根和西尔达鲁莫日根都是“伊玛堪”史诗(故事)中最为典型的英雄形象,具有的性格特点也大致相同。

“伊玛堪”史诗(故事)在异文本和互文性上所表现出的特点,在一定程度上可反映出这一口传文学的文本在传承与传播方面的特点。

首先,“伊玛堪”的流传范围很小(地域小、人群少)。赫哲族属于中国人口较少的少数民族之一,主要居住的地区比较集中,人口流动性不大,因此,“伊玛堪”的流传受到地域和人群的限制,向外传播的能力有限。而国内对于“伊玛堪”的保护工作开展得较晚,从发现到保护再到传承一直局限于研究者的范围,社会影响力不够,不同背景的民众没有参与其中。

其次,“伊玛堪”的传承缺乏目的性和组织性,并呈现出单一故事的单线传承趋势。据“伊玛堪”歌手回忆,他们大都是在耳濡目染的情况下开始学唱“伊玛堪”的,因此这些歌手多未经过严格的学习,只是了解少数的曲目,能够吟唱极个别的曲目或者片段,如此一来,“伊玛堪”故事的不同版本也就极为少见了。同时,“伊玛堪”传承人数量极少,近百年来,赫哲族“伊玛堪”歌手仅有三十余名,其中有作品流传下来且较为著名的歌手也不过十余名,在第一代和第二代歌手之间存在交叉传承的情况,而在第二代与第三代歌手之间就仅仅为单线传承了。此外,虽然歌手在传承关系上存在交叉情况,但是曲目传承方面却不存在交叉情况,即一个“伊玛堪”故事仅有一位“伊玛堪”歌手能够讲唱,因此从发生根源上讲,异文本的产生极不可能。

最后,“伊玛堪”的传承后继乏力。随着主要传承人相继离世,“伊玛堪”的传承几乎成为不可能,现有传承人只能在已有“伊玛堪”故事文本的基础上进行模仿与再现。而如前所述,“伊玛堪”的传统文本主要形成于两次抢救性工作之中,随着讲唱人的离世,对每个故事的记录也就成为唯一,最初的记录文本也就成为唯一的模板,虽然之后有不同的整理者对个别“伊玛堪”故事进行再整理,但由于受限于书面文字这种表现形式的去情景化,较现场演绎来讲,其中的变量微乎其微,在无任何指导与参考的情况下,整理人都选择忠实于当时现场记录人的记录,也就造成了现如今国内“伊玛堪”异文本极为罕见的现象。

三、“伊玛堪”的声像文本

概念文本向文字文本转化的过程实现了口传文学的固态化,有利于非物质文化遗产的保存与传承,然而其中的视觉和听觉因素都被过滤掉了,无法传达和保留口传文学的表演性与观赏性。在20世纪中后期出现的口头程式理论、民族志诗学和演述理论,都把关注点从以文字为中心的文本转变为以演述为中心的文本,使得口传文学文本观念更加多元化,包含了语言文字之外的对音律、手势、情景等的关注。在数字化时代,口传文学也迎来了新的发展与传播模式,依赖于现代化的数字技术,把文字文本转化为声像文本,有学者称之为“超文本”。“以演述为中心的超文本利用数字化技术将口传文学的演述更完整、更真实地呈现出来,将文字、数据、图像、录像、摄影、声音等丰富而生动地组合在一起。”[5]

自20世纪80年代对“伊玛堪”的抢救保护工作开展以来,研究者共采录到82盘“伊玛堪”歌手的讲唱录音,这些都成为“伊玛堪”研究最宝贵的一手资料。2015年,黑龙江省非遗保护中心与国家图书馆就“伊玛堪”说唱数字化保护和研究工作达成初步合作意向,包括开展国家级数字化保护、将非遗保护中心“伊玛堪”说唱保护成果做成首例联合国急需保护项目专题网站等。

数字化手段给口传文学带来了全方位的展现方式,也为“伊玛堪”的传承与发展铺设了新的道路。数字化无疑是保存口传文学演绎形式鲜活性的最佳手段,但对于接受者来说,这仍然是一种被他者记录下来的间接声像文本,具有直接性质的声像文本应该是现场的演绎文本,在此方面,“伊玛堪”的保护者、传承者和研究者也做出了具有时代特色的新尝试。赫哲族人乌·白辛创作的话剧《赫哲人的婚礼》采用了“伊玛堪”的叙述方式,全剧贯彻了“伊玛堪”的表现形式,生动形象的演绎在一定程度上复活了这种民族艺术,并且在第二章的部分还直接采用了“伊玛堪”第一代老歌手郭托力的一些唱段。此外,2005年黑龙江的“伊玛堪”保护工作小组还创造演出了“伊玛堪”皮影戏《西温莫日根》,由黑龙江省非物质文化遗产保护中心和望奎文化广电新闻出版局联合推出,由望奎县文化馆皮影队演出,两个世界级的非物质文化遗产巧妙地融合在了一起。

四、结语

尽管“伊玛堪”也经历了从抽象文本到具体文本再到声像文本的发展,但与中国少数民族的三大英雄史诗相比,“伊玛堪”的文本化工作亟待加强,目前存在的主要问题是存世文本太少、文本内容重复性较高、史诗故事的多样性呈现匮乏、主要传承人的离世使有些传唱形式和内容已经或濒临灭绝等。要继承和发展赫哲族人民流传千百年的艺术珍宝,我们应当深入挖掘抽象文本、突破文字文本、扩展声像文本。

虽然“伊玛堪”的第三代继承人掌握的抽象文本极为有限,但仍具可挖掘的价值,目前黑龙江省社会科学院文学研究所的侯儒申请了国家社会科学基金青年项目“赫哲族伊玛堪传承人口述史研究”,发表的一系列研究成果颇具价值;现存的“伊玛堪”文字文本数量极为有限,但仍是研究这种艺术形式最直接的材料,以后的研究应突破文本数量的限制,关注文本内容,寻找相邻民族或同源民族的口传文学传统与“伊玛堪”之间的联系。